生物の複雑な構造を3次元で解き明かす

フェノタイプ研究推進センター

木村研究室・細胞建築研究室

技術課

城石研究室・哺乳動物遺伝研究室

国立遺伝学研究所哺乳動物遺伝研究室の城石俊彦教授と前野哲輝技術専門職員らのグループは、CTスキャンにより様々な小型生物の複雑な構造を立体的に観察する技術を確立しました。

生物学は博物学的な形態観察や形態の違いによる系統分類といった観察を中心に発展してきました。現代の分子生物学においても様々な生命現象を観察して記述することはとても重要なことで、生物学と「観察」は切っても切れない縁にあります。その要求から、様々な観察技術が目覚しい発展を遂げ、高倍率、高感度などの多種多様な高機能を実現してきました。

その技術の中のひとつであるCTスキャンは、X線によるレントゲン撮影の技術を応用して、様々な方向から撮影した画像データをコンピュータ処理により立体的に構築し、対象物の構造を3次元で捉えることを可能にしました。このCTスキャンの技術は特に医療の分野で力を発揮しています。しかし、これまでの生物学研究におけるCTスキャンの用途は、骨などの硬部組織の観察に限定されているうえに、その解像度や感度は小型生物を研究するには十分ではありませんでした。

城石教授と前野技術専門職員らによる当時のグループは、2010年代に軟部組織を染色する最新技術をいち早く導入し、固定法、造影剤の活用法、撮影条件、画像データの活用方法の全行程にわたり、対象となる生物種や組織に応じて、様々な検討を重ねてきました。これらの経験から、CT装置の特徴を生かし、多様な研究目的に応じた至適条件を見出し、生物の複雑な構造を生物学の研究に十分な解像度、精度、感度で3次元的に解析する技術を確立しました。現在、その技術により、海洋小型生物、昆虫、魚類、マウスなど、生物種の枠を超えた多岐にわたる生物の観察が可能になり、CTスキャン装置を駆使した多彩な研究支援を行っています。

この技術により、今まで見えていなかった生命現象や生物の複雑な構造が明らかになり、生物学の発展に大いに貢献することが期待されます。

▶お問い合わせ先:

▶本技術は以下の研究成果の基盤のひとつになっています

2025年

・ギンカクラゲの群体がいかにして個体のように振る舞うのか?(刺胞動物:クラゲ)

・TEDC1遺伝子の変異はヒトとゼブラフィッシュで重度成長障害を引き起こす(魚類:ゼブラフィッシュ)

2024年

・プロゲステロン膜受容体(γタイプ)は魚類嗅神経の形成に必須(魚類:ゼブラフィッシュ)

・Hoxによる胸ヒレ形成システム: 条鰭類と肉鰭類の分岐以前に確立されていた(魚類:ゼブラフィッシュ)

・魚に首の骨(頸椎)はあるのか?―脊椎動物の共有形質 「背骨」の進化を探る―(魚類:ゼブラフィッシュ、メダカ)

・ヨモギにできる虫こぶの多様性を解明(植物:ヨモギ、昆虫:タマバエ幼虫&蛹)

・茎の節と節間ができるしくみを解明~植物科学の未踏の地「茎の発生学」に挑む~(植物:イネ)

・「魚のヒレ」 長かったり、短かったり⁉ 仕組みを解明―ヒレの多様な形成位置をもたらす単純なシステム―(魚類:ゼブラフィッシュ、メダカ)

2023年

・茎の節間は最後に生まれてくる-茎の発生学への挑戦-(植物:イネ)

・カミキリムシと酵母の共生関係を特定~酵母は特殊な器官で運ばれ、親から子へ受け継がれる~(昆虫)

・珍渦虫は体が破れて卵を産む 〜生殖過程の新仮説を提唱〜(海生無脊椎動物:珍渦虫)

2021年

・動物の発生を司るHoxクラスターは脊椎動物の進化過程で機能が多様化した(魚類:ゼブラフィッシュ)

・アサガオの花びら(花冠)がまっすぐに伸びる力学的な仕組みを解明(植物:アサガオ)

2019年

・ヒト先天異常「全前脳胞症」の発症にかかわる制御配列を発見(齧歯類:マウス)

・カブトムシの角(ツノ)にオスとメスとの違いが現れる時期の特定に成功(昆虫)※基礎生物学研究所![]()

・マイクロフォーカスX線CT装置による海産無脊椎動物の解析方法(海生無脊椎動物:イソギンチャク、ウロコムシ、珍渦虫)

2017年

・遺伝子スイッチの「移設」が手に水かきを作る(齧歯類:マウス)

・魚の浮き袋という進化上の発明のカギは、「腹側」から「背側」への遺伝子スイッチの切り替えだった(齧歯類:マウス)

・単子葉植物の茎に特徴的な形態形成を制御するメカニズム(植物:トウモロコシ)

・歯の本数は、複数のエンハンサーによるShh遺伝子の発現調節によって決まる(齧歯類:マウス)

・ゼブラフィッシュ胚/稚魚全個体移植による個体形成(魚類:ゼブラフィッシュ)

・日本近海で初の珍渦虫の新種を発見 ―動物の起源や進化過程を探る糸口に―(海生無脊椎動物:珍渦虫)

2013年

・ヒト4番染色体長腕部分重複症の原因解明:Hand2遺伝子量効果による四肢・心臓の形態異常(齧歯類:マウス)

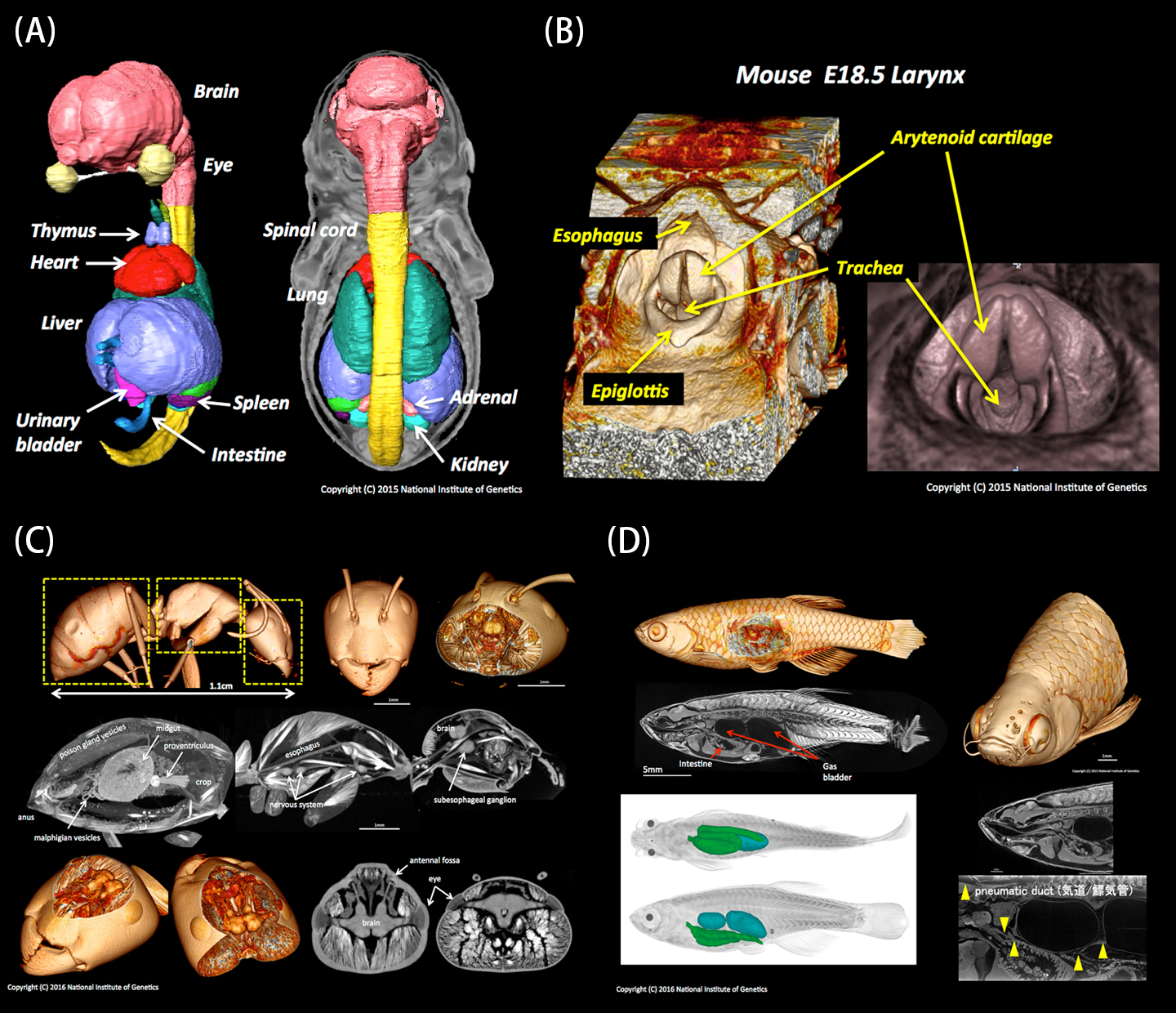

(A)受精後14.5日目のマウス胎児のマイクロCTデータを高性能な画像解析ソフトで解析した結果

(B)受精後18.5日目のマウス胎児の喉頭周囲の3D画像

(C)遺伝研の敷地内で採取したアリ (クロオオアリ)

(D)ゼブラフィッシュの解析例

X線マイクロCT装置を用いた3次元可視化解析

国立遺伝学研究所 3d Imaging Room (facebook)![]()

生物の構造を3D画像でご覧いただけます 3D Imaging Room in NIG(sketchfab)![]()