ギンカクラゲの群体がいかにして個体のように振る舞うのか?

技術課 / フェノタイプ研究推進センター / 細胞建築研究室

Zooid arrangement and colony growth in Porpita porpita

Kohei Oguchi, Akiteru Maeno, Keita Yoshida, Gaku Yamamoto, Hisanori Kohtsuka and Casey W. Dunn

Frontiers in Zoology (2025) 22, 11 1-12 DOI:10.1186/s12983-025-00565-3

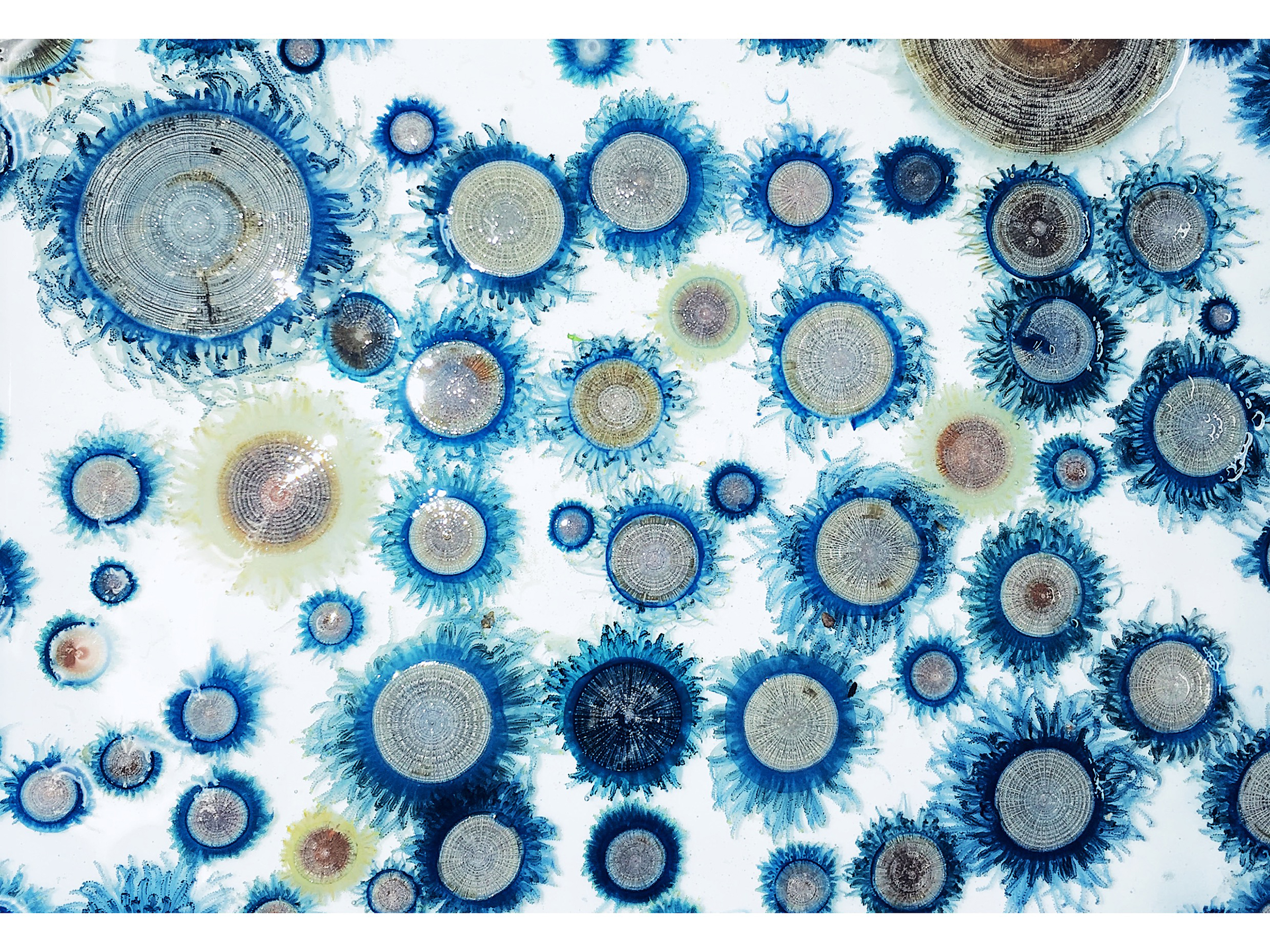

海表面に暮らす不思議な生物のひとつに、青色の触手に囲まれた銀白色の円盤、ギンカクラゲ Porpita porpita がいる。「クラゲ」と呼ばれてはいるが、ギンカクラゲはまったく異なる生物である――複数の機能分化した個虫からなる群体動物なのだ。ギンカクラゲのように海面に浮かんで生活する生物は「プリューストン」と呼ばれ、海洋表層において特有の生態系を形成している。しかし、風や海流の影響を強く受けるこれらの生物は、漂着や発生の時期を予測することが難しく研究が困難であり、生活史の多くが未解明のままである。特にギンカクラゲは構造が脆弱で、長期的な飼育も困難なため、これまで群体の発達様式は不明であった。

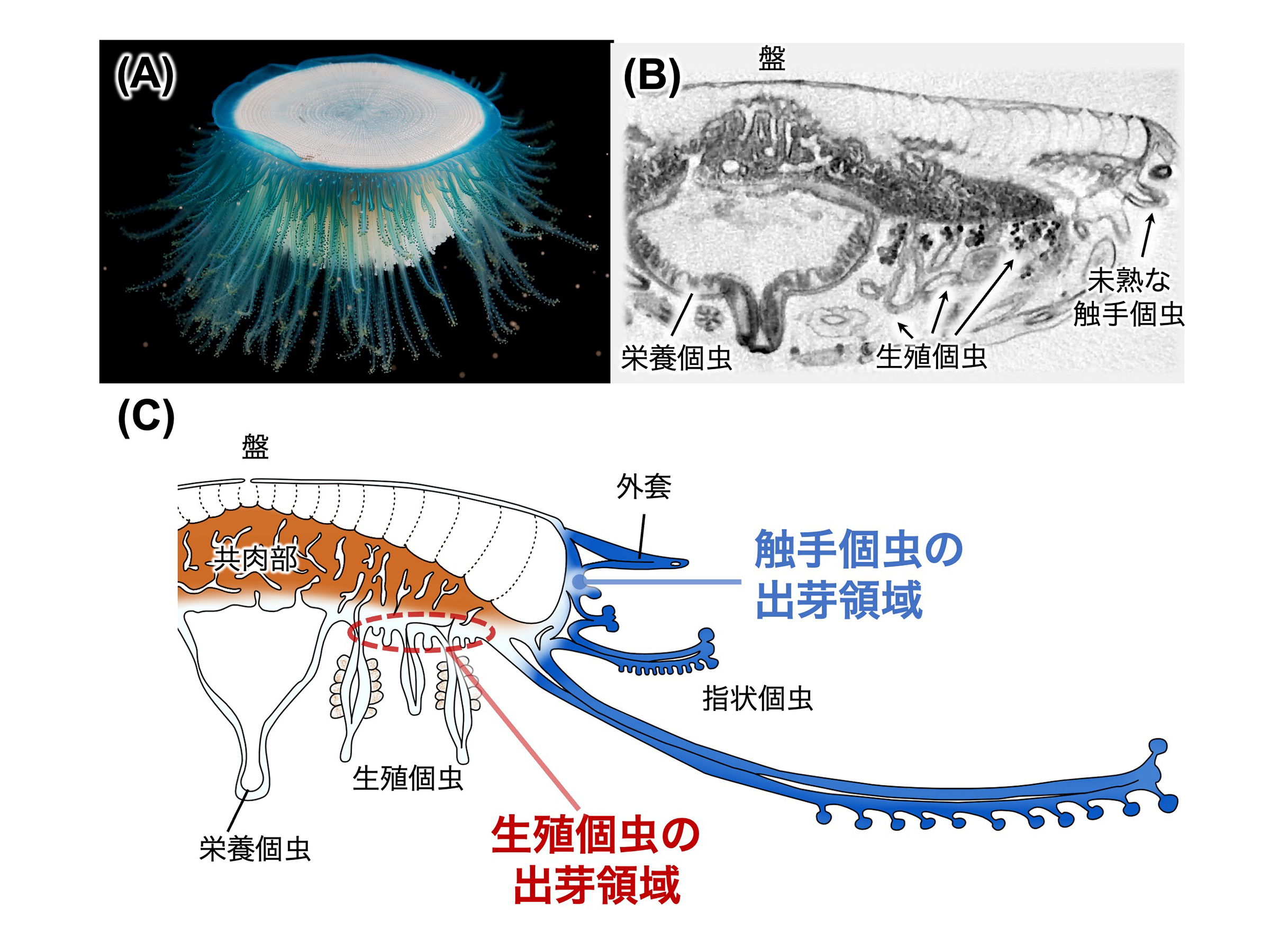

そこで本研究では、神奈川県の相模湾沿岸で採集された、さまざまな大きさのギンカクラゲ群体を対象に、組織切片およびマイクロCTによる組織形態学的観察を行った。観察の結果、群体の大きさに関わらず中央に必ず1つの栄養個虫が存在し、群体の成長に伴い生殖個虫や触手個虫の数と大きさが増加することが明らかとなった。また、触手個虫は外套直下に、生殖個虫は栄養個虫と触手個虫の間の上皮全体において新たに出芽することが確認された。得られた標本の中には歪んだ形の群体も見られたが、触手個虫が辺縁部に分布していたことから、群体は再生能力を持つことが示唆された。これらの知見は、一つの個体のように振る舞う群体がどのように形成されるのか、個虫の配置と分化の仕組みを解明する手がかりとなる。

本研究は、国立遺伝学研究所のNIG-JOINT(25A2020、70A2021)、日本学術振興会科研費 研究活動スタート支援(課題番号22K20662)、および海産無脊椎動物研究所からの助成金による支援で実施されました。

図:(A)ギンカクラゲの群体。(B)マイクロCTによる群体の断面構造。(C)本研究により明らかとなったギンカクラゲ群体の内部構造の模式図。触手個虫の成長領域は群体の縁沿い、特に外套の基部に位置し、生殖個虫の成長領域は共肉部の上皮に広く分布している。