Archive

- Home

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

モデル生物「ハリサンショウウニ」の全ゲノムを解読しデータベースを公開

プレスリリース

TrBase: a genome and transcriptome database of Temnopleurus reevesii

S. Kinjo, M. Kiyomoto, H. Suzuki, T. Yamamoto, K. Ikeo, S. Yaguchi.

Development Growth & Differentiation 2022 May 19 DOI:10.1111/dgd.12780

ウニは古くから発生生物学や細胞生物学の教育・研究材料として世界中で利用されています。日本においては、バフンウニ(Hemientrotus pulcherrimus)が主に用いられており、本研究グループでは、2018年にバフンウニの全ゲノム解読を行い、公的に利用できる遺伝子のデータベースHpBaseを作成し発表しています。一方で、バフンウニは受精卵から成長した個体が次の世代を生み出すまでの性成熟サイクルが1〜2年と長く、世代を超えて伝わる遺伝形質を解析するための対象としては不向きでした。そこで、新たなモデルとなるウニの確立を目指し、さまざまなウニの発生や成長を調べたところ、ハリサンショウウニ(Temnopleurus reevesii)の性成熟サイクルが約半年と非常に短いことを発見し、ノックアウト系統を作成することなどによって、その有用性を示してきました。

本研究では、ハリサンショウウニの全ゲノム情報を解読するとともに、公的に利用できる遺伝子のデータベースTrBaseを作成し公開しました。これにより、ハリサンショウウニが、ゲノム情報の整備されたモデル生物として、より多くの研究者や教育者に利用可能となり、ウニの発生や成長を司る遺伝子機能の解析などの基礎研究のみならず、水産などの応用研究や教育分野での活用などに貢献することが期待されます。

本研究は、科学技術振興機構(JST) が助成する戦略的創造研究推進事業 さきがけ「多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス」研究領域(JPMJPR194C;2019-2022年度)および研究成果最適展開支援プログラムA-STEP「産学共同 (本格型)」(JPMJTR204E;2020-2025年度)、日本学術振興会が助成する科学研究費基盤(B)(26290070; 2014-2016年度)、科学研究費基盤(C)(JP19K06736; 2019-2021年度)、ゲノム支援(221S0002)によって実施されました。

次世代シーケンサー解析プラットフォーム「Maser」が本研究の基盤の一つになっています。

魚類ヒレの進化的起源に関する150年来の定説を覆す

―新規仮説:ヒレは削り出しで作られるのではない!―

プレスリリース

Developmental Independence of Median Fins From the larval Fin Fold Revises Their Evolutionary Origin

Kazuhide Miyamoto, Koichi Kawakami, Koji Tamura, Gembu Abe*

*責任著者

Scientific Reports (2022) 12, 7521 DOI:10.1038/s41598-022-11180-1

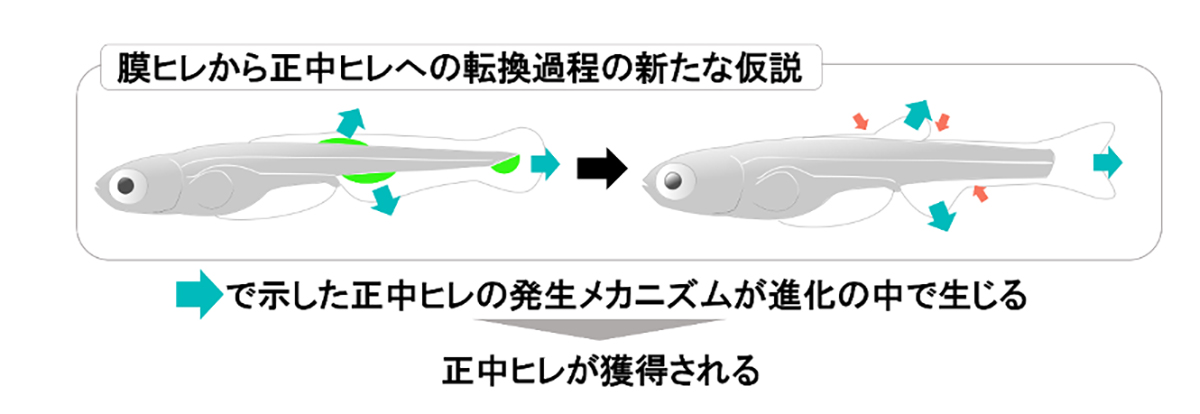

魚類の正中ヒレ(背ビレ・尻ビレ・尾ビレ)は、遊泳などにおいて重要な器官です。正中ヒレの発生・進化の過程については、150年前に提唱された、膜ヒレからの「削り出し」で形成されるという仮説が信じられてきました。東北大学大学院生命科学研究科の宮本知英氏(博士課程前期学生)・阿部玄武助教(現・鳥取大准教授)らのグループは、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所の川上浩一教授と共同研究を行い、熱帯魚ゼブラフィッシュを用いて背ビレの発生過程を分子・細胞レベルで解析しました。この結果から、背ビレは発生初期に作り出される一続きの膜ヒレとは独立した「背ビレを作る細胞の出現と増殖」によって形成されることを明らかにしました。これは、背ビレは祖先の持つ一続きのヒレから「削り出された」のではなく、「膜ヒレとは独立な細胞が出現・増殖する発生メカニズム」の新たな出現によって正中ヒレが獲得されたことを示唆するもので、ヒレの進化的起源の新たな仮説を提案する重要な報告になります。本研究結果は、5月7日付でScientific Reports誌に掲載されました。本研究は、文部科学省科学研究費補助金および笹川科学研究助成の支援を受けて行われました。

遺伝研の貢献: 国立遺伝学研究所では、独自に開発したトランスポゾンを用いた遺伝子トラップ技術により、発生段階において、さまざまな組織・細胞・器官を可視化できるトランスジェニックゼブラフィッシュを2000系統以上作製してきました。それらを元に、国内外の発生生物学・神経科学研究者と共同研究を展開しています。

正中ヒレが作られる領域で間葉系細胞が出現・増殖することで正中ヒレが形成(青矢印)

全身の成長に伴い膜ヒレが退縮(オレンジ矢印)

青矢印で示した発生メカニズムが進化の中で生じたことで、正中ヒレが獲得された

楕円じゃないのよ、タマゴは

プレスリリース

The extra-embryonic space and the local contour are critical geometric constraints regulating cell arrangement

*Sungrim Seirin-Lee, Kazunori Yamamoto, *Akatsuki Kimura

*Corresponding authors

Development (2022) 149, dev200401 DOI:10.1242/dev.200401

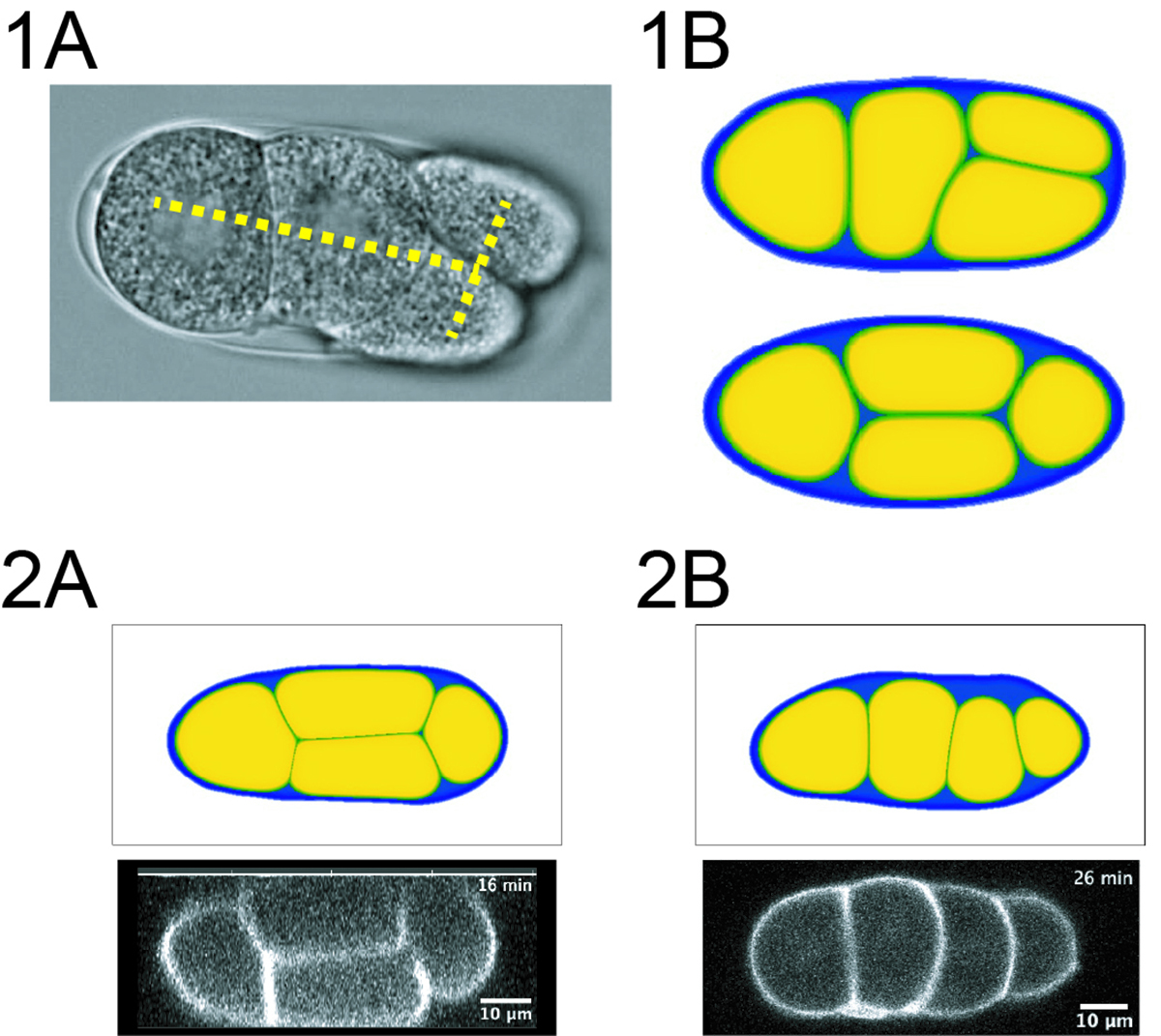

「タマゴはどんな形?」と聞かれたら、多くの方は「楕円(だえん)形」と答えると思います。科学者も生物の卵の中で起こっている現象を考えるときに、卵の形を楕円形(数学的には(x/a)²+(y/b)²+(z/c)²=1)とみなして数値シミュレーションなどを行ってきました。国立遺伝学研究所・細胞建築研究室でも、以前に線虫の卵殻を楕円形とみなした数値シミュレーションを行い、卵殻内で細胞が配置する様子をかなり正確に再現・説明できることを示してきました[1]。しかしながら、この研究の中で、「逆T字型」と名付けられた細胞配置だけは、卵の形を楕円形とみなした当時の数値シミュレーションでは再現できていませんでした。卵殻内での細胞の配置は、隣接する細胞間のコミュニケーションに影響するため、正常な個体発生に重要な役割を果たします。

今回、京都大学の李聖林教授はフェーズフィールド法という数値計算方法を用いることによって任意の卵殻の形状の中での細胞配置を予想するシミュレーションを開発しました。そして、国立遺伝学研究所の木村暁教授、神奈川工科大学の山本一徳助教が取得した実験データを用いて、卵の形を線虫の実際の卵殻の形に正確に合わせた数値シミュレーションを行いました。すると、卵の形を楕円形としていた以前のシミュレーションでは再現できなかった「逆T字型」が再現できることを発見したのです。このことは、卵の形を楕円形と単純化していては細胞配置を説明できないことがあることを示しています。

実際の線虫の卵の形は楕円形ほどは先端が尖っていません。実際の卵で膨らんでいる部分の空間が細胞の配置に影響を与えていました。この発見を発展させて、李教授らは卵殻の中で細胞が占有していない「空き空間」が細胞の配置に重要であると数値シミュレーションで予想しました。木村教授は山本助教と協力し、実験的に線虫胚の空き空間を増やし、数値シミュレーションで予想された細胞配置の変化が実際に起きることを示しました。このことは、卵殻内の空き空間の少しの違いが細胞配置に決定的な影響を及ぼすことを示す重要な成果です。

本研究成果は米国科学雑誌「Development」に2022年5⽉12⽇(アメリカ東部標準時)に掲載されました。

[1] 2017年プレスリリース「はじまりは卵の形だった~初期胚における細胞の配置パターンの決定機構~」 論文:Yamamoto & Kimura, Development 2017 DOI: 10.1242/dev.154609

公募型共同研究・研究会「NIG-JOINT」「無脊椎動物初期胚における細胞表層の力の測定と種間比較」(83A2021)の課題遂行の一環として山本助教が国立遺伝学研究所訪問時に、本研究に関する議論をおこないました。

2A,B)「空き空間」を増やすと細胞配置が変わる。

2A) 空き空間が10%の場合。シミュレーション[上]はひし型を予想し、実際の胚[下]でもひし型となった。

2B) 空き空間が20%の場合。シミュレーション[上]は直線状を予想し、実際の胚[下]でも直線状となった。

2022年度夏に実施する入学者選抜試験に関する重要なお知らせ

2022年度夏に実施する入学者選抜試験における英語能力評価に関するお知らせ

ニホンオオカミの起源を解明

プレスリリース

Paleogenomics reveals independent and hybrid origins of two morphologically distinct wolf lineages endemic to Japan.

Takahiro Segawa, Takahiro Yonezawa, Hiroshi Mori, Ayako Kohno, Yuichiro Kudo, Ayumi Akiyoshi, Jiaqi Wu, Fuyuki Tokanai, Minoru Sakamoto, Naoki Kohno, Hidenori Nishihara

Current Biology 2022 May 09 DOI:10.1016/j.cub.2022.04.034

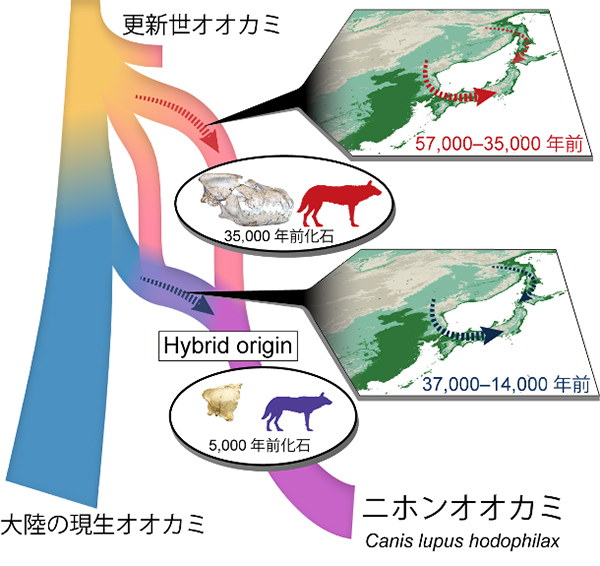

山梨大学、国立科学博物館、東京農業大学、東京工業大学、国立遺伝学研究所、山形大学、国立歴史民俗博物館などからなる研究グループは、日本列島に生息していたオオカミの化石を用いてゲノムDNAの解析と放射性炭素による年代測定に成功しました。その結果、従来のニホンオオカミの起源に関する定説を覆し、更新世の日本列島にはこれまで知られていない古い系統の大型オオカミが生息していたこと、またニホンオオカミの祖先は、更新世の古い系統のオオカミと最終氷期の後期に日本列島に入ってきた新しい系統の交雑により成立したことを初めて明らかにしました。本研究成果は、日本時間の2022年5月10日に米科学雑誌Current Biology(カレント・バイオロジー)電子版に掲載されました。

本研究は、日本学術振興会科研費(課題番号: 20K20942)、国立科学博物館の化学層序プロジェクトと国立歴史民俗博物館の直良信夫コレクション共同研究助成の支援を受けました。

遺伝研の貢献

遺伝研スパコンを活用した大規模配列解析により、ニホンオオカミのミトコンドリアドラフトゲノム配列の構築と核SNPデータの抽出を行いました。これにより他のオオカミ配列との分子系統解析や分岐年代推定等の詳細な解析を可能にしました。

2021年度冬(2022年1月)に実施する入学者選抜試験に関する重要なお知らせ

分子細胞工学研究室・鐘巻教授によるショートレビューがNature誌のNews and Views欄に掲載

分子細胞工学研究室・鐘巻教授によるDNA複製に関する論文へのショートレビューがNature誌のNews and Views欄に掲載されました。

A rethink about enzymes that drive DNA replication

鐘巻教授によるコメント

Nature誌に新たに掲載された論文に関するショートレビューを書きました。これまでDNA複製には二つのキナーゼCDC7とCDK2が必要とされてきましたが、ヒト及びマウス細胞ではCDC7もしくはCDK1のみでDNA複製を開始できることが示されました。本研究には、私たちが開発したオーキシンデグロン(AID)法が使われました。

ゲノムダイナミクス研究室・前島教授らが編集したCurrent Opinion in Cell Biology誌のCell Nucleus特集号が出版

ゲノムダイナミクス研究室・前島一博教授とイスラエル・ヘブライ大学Eran Meshorer教授によって編集されたCurrent Opinion in Cell Biology誌のCell Nucleus特集号が出版されました。

2022年2月刊行のVol. 74に11報、4月刊行のVol. 75に4報の細胞核に関する総説論文が掲載されています。

https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-cell-biology/vol/74/suppl/C

https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-cell-biology/vol/75/suppl/C

Vol. 74には分子細胞工学研究室・鐘巻教授による“Ligand-induced degrons for studying nuclear functions”も掲載されました。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955067421001228

遺伝研・客員教授 であるオーストリアGregor Mendel Institute のFrederic Berger教授による植物のクロマチンの論文も掲載されています。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955067421001186

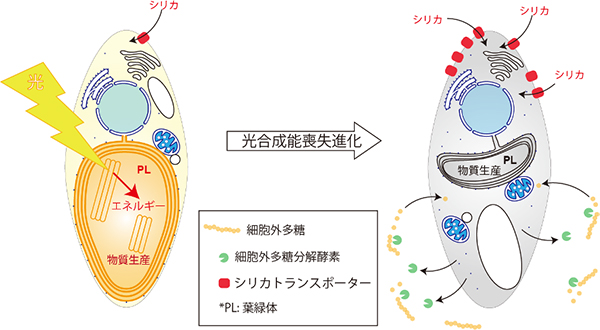

光合成を止(や)めた藻類の100年の謎解く全ゲノム解読に成功

―「植物-(ひく)光合成=動物」ではない―

プレスリリース

Genome evolution of a non-parasitic secondary heterotroph, the diatom Nitzschia putrida

Ryoma Kamikawa, Takako Mochizuki, Mika Sakamoto, Yasuhiro Tanizawa, Takuro Nakayama, Ryo Onuma, Ugo Cenci, Daniel Moog, Samuel Speak, Krisztina Sarkozi, Andrew Toseland, Cock van Oosterhout, Kaori Oyama, Misako Kato, Keitaro Kume, Motoki Kayama, Tomonori Azuma, Ken-ichiro Ishii, Hideaki Miyashita, Bernard Henrissat, Vincent Lombard, Joe Win, Sophien Kamoun, Yuichiro Kashiyama, Shigeki Mayama, Shin-ya Miyagishima, Goro Tanifuji, Thomas Mock, Yasukazu Nakamura

Science Advances (2022) 8, eabi5075 DOI:10.1126/sciadv.abi5075

光合成は光エネルギーを利用して生きていくことができるため便利だろうと考えられていますが、実際には進化の過程で光合成を止めた「元」植物や「元」藻類が数多く生息しています。また、それらの多くは光合成をしない葉緑体を維持したままです。

京都大学大学院農学研究科 神川龍馬 准教授、筑波大学計算科学計算センター 中山卓郎 助教、国立科学博物館動物研究部 谷藤吾朗 研究主幹、国立遺伝学研究所 中村保一 教授らの共同研究グループは、地球全体の光合成の約20%に貢献すると言われる珪藻の中で、光合成を止めた種の全ゲノム解読に成功しました。この種は光合成をしない代わりに環境中に溶存する栄養分を吸収して生育していますが、その詳細なメカニズムはわかっていませんでした。本研究では全ゲノム解読に加え、機能している遺伝子を網羅的に検出するトランスクリプトーム解析や生化学実験などを用いた多角的な研究により、本種が光合成を止めた後も葉緑体での物質生産を維持しつつ、周りの養分を効率よく獲得するための能力を増大させていることが明らかとなりました。これは一般的な植物や藻類とも、そして動物とも異なる能力をもつことを意味します。光合成を止めた本種の全ゲノム解読は地球上で起きてきた生物進化の一面を解き明かすとともに、生物にとって光合成とは何かをひも解く鍵となることが期待されます。

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業 新学術領域研究『学術研究支援基盤形成』先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(16H06279; PAGS)、JSPS科学研究費基盤(A)(18H03743)、JSPS科学研究費基盤(B)(17H03723、19H03274、20H03305)、JSPS科学研究費挑戦研究(20K15783、21K19303)、NIG-JOINT (7A2017, 6A2018, 30A2019) の支援を受けて行われました。また、本研究は、京都大学、国立遺伝学研究所、国立科学博物館、筑波大学を始めとした日本、英国、フランス、ドイツの大学・研究機関との国際共同研究として実施されました。

本成果は、2022年4月29日 に米国の国際学術誌「Science Advances」にオンライン掲載されました。

遺伝研の貢献

先進ゲノム支援・情報支援担当グループとして、遺伝研スパコンを活用した情報解析によりニッチア・プトリダのゲノムDNA塩基配列を決定するとともに遺伝子領域の推定と機能予測を行いました。これにより光合成を止めた珪藻が他の珪藻とどのように遺伝子の組成が異なるのかの詳細な比較・考察を可能にしました。

新型コロナウイルス感染症に関する遺伝研の対応について【2022年4月28日版】

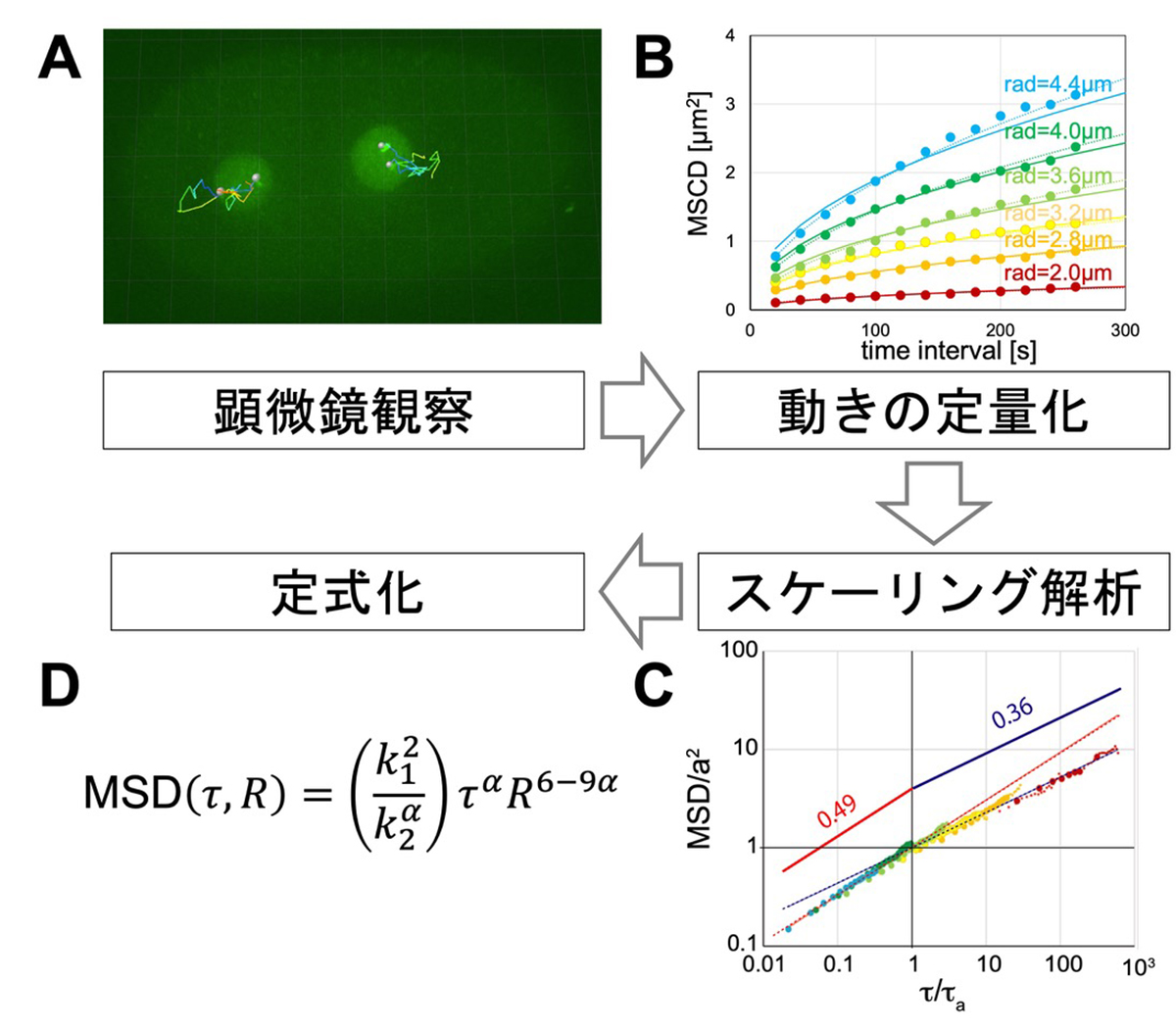

遺伝子の運動を支配する物理法則

〜細胞内の染色体の動きを表す数式を発見〜

プレスリリース

Formulation of chromatin mobility as a function of nuclear size during C. elegans embryogenesis using polymer physics theories.

Aiya K. Yesbolatova, Ritsuko Arai, *Takahiro Sakaue, and *Akatsuki Kimura. *Corresponding authors

Physical Review Letters (2022) 128, 178101 DOI:10.1103/PhysRevLett.128.178101

生命現象は多段階の複雑な反応で、それらを単純な数式で表すのは難しいように思われます。一方で、科学者は共通の単純な数式で一見全く違う自然現象を表せることを発見してきました。例えば、高分子物理学の世界では、ゴムやナイロン繊維のように異なる材料でできたものでも「ひも状」という共通点があれば、その性質を似たような数式で表せることを明らかにしてきたのです。

このたび、国立遺伝学研究所細胞建築研究室・総合研究大学院大学大学院生のYesbolatova, Aiyaさんらは、青山学院大学の坂上貴洋教授との共同研究で、細胞内での「染色体の挙動」という複雑な生命現象を高分子物理学の理論に基づいた数式で表すことに成功しました。注目すべき点として、染色体はDNAに加えて様々なタンパク質やRNAなどからなる複雑な構造体であるにもかかわらず、その運動はゴムをはじめとする「ひも状」の分子の運動と同様の単純な数式で表せることがわかりました。この研究成果により生命現象の物理学的理解を前進させることが期待できます。

本研究は科学研究費・新学術領域研究(研究領域提案型)「遺伝子制御の基盤となるクロマチンポテンシャル」(平成30年度~令和4年度)の計画研究として、物理学者と生物学者の分野を超えた密接な共同研究によって遂行されました。

本研究成果は米国科学雑誌「Physical Review Letters」に2022年4月27日(日本時間)に掲載されました。

(A) 線虫C. elegans初期胚における細胞核内の染色体上の特定の遺伝子座を標識し、その動きを顕微鏡観察で追跡した。(B) 染色体の動きは、追跡結果からMSCD (Mean square change in distance、距離変化の二乗平均)という指標を産出して行った。半径(rad, R)が大きいほど、動き(MSCD)が大きいことがわかった。(C) 高分子物理学の理論に基づいて定量した結果を分析すると、様々な核で測定した結果が1本の線に収斂することを発見した。このことは高分子物理学の理論で細胞内の染色体の動きを表せることを意味する。この解析のために、我々はMSCDを、より汎用性の高い動きの指標であるMSD(mean square displacement、平均二乗変位)に変換する方法も開発した。(D) 収斂した線を表す方程式を得ることによって、染色体の動き(MSD)を時間τと核の半径Rの関数として定式化することに成功した。

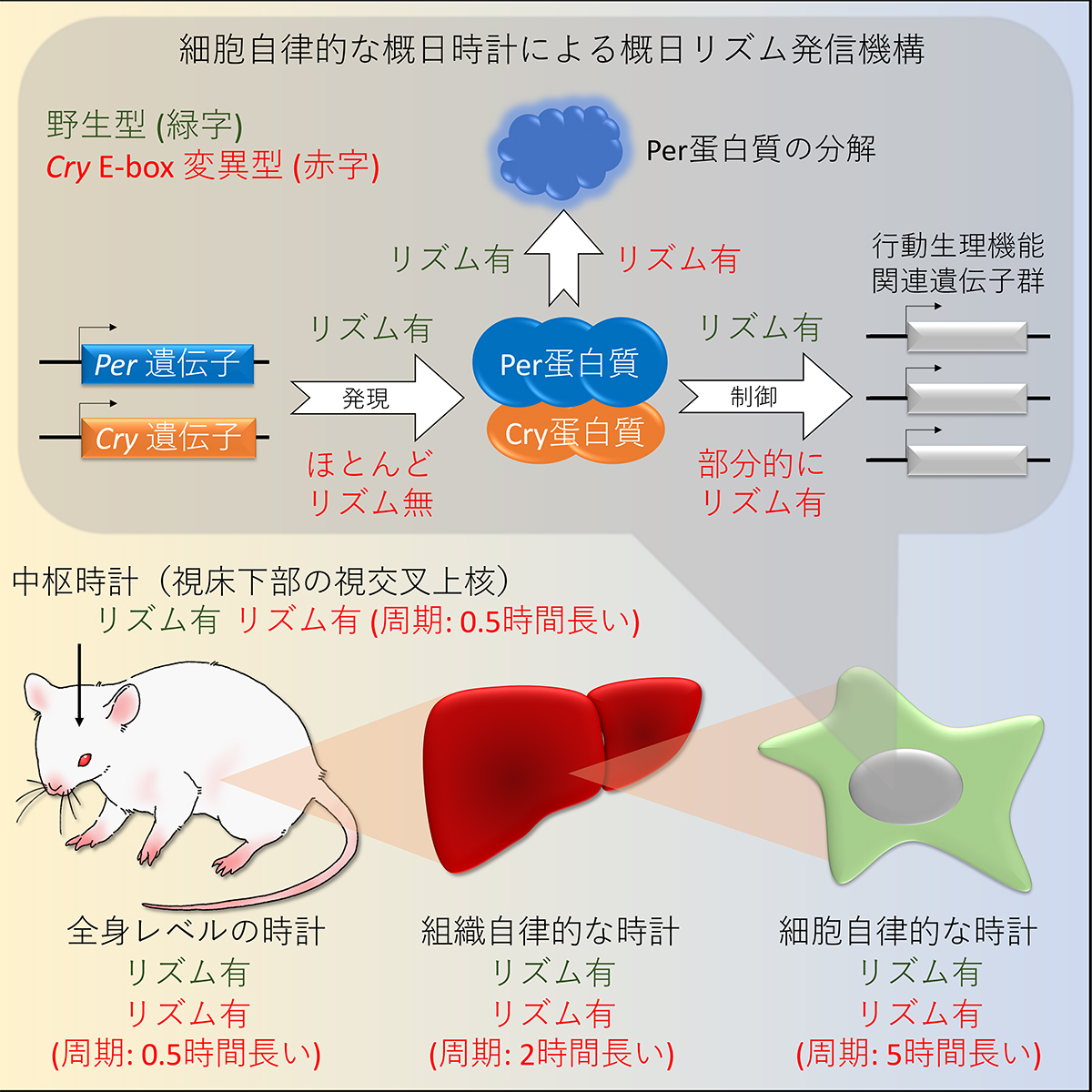

哺乳類の概日時計において新たな知見

〜従来分子モデルの疑問を補うメカニズムを発見〜

プレスリリース

The role of cell-autonomous circadian oscillation of Cry transcription in circadian rhythm generation

Ritsuko Matsumura, Kazuto Yoshimi, Yuka Sawai, Nanami Yasumune, Kohhei Kajihara, Tatsuya Maejima, Tsuyoshi Koide, Koichi Node, Makoto Akashi

Cell Reports (2022) 39, 110703 DOI:10.1016/j.celrep.2022.110703

地球の自転により、照度や気温など様々な自然環境因子は24時間の周期性を示します。そのため、この周期性に適応できる生物は生存競争において有利だと考えられます。実際、ほとんどの生物は約24時間周期の体内時計である「概日時計」を獲得しています。

哺乳類においては、負のフィードバック機構によって生み出される「Cryptochrome(Cry)とPeriod(Per)の両遺伝子における細胞自律的な転写の概日リズム」が、概日時計の振動中枢メカニズムだと考えられてきました。しかしながら、両遺伝子が概日時計の機能発現に不可欠であることは遺伝子ノックアウトの研究により明確でしたが、これらの「細胞自律的な転写リズム」が本当に概日時計の機能発現に必要か否かは不明なままでした。

山口大学時間学研究所の松村律子助教と明石真教授を中心とする研究グループは、国立遺伝学研究所と佐賀大学医学部との共同研究として、Cry遺伝子の細胞自律的な転写の概日リズムに不可欠なゲノム領域を特定して、これを破壊することにより同リズムが概日時計の機能発現に不可欠か否かを検証しました。その結果、Cry遺伝子の細胞自律的な転写リズムが無くても、個体や組織の概日リズムの周期が長くなるものの、概日時計は堅牢に機能していることが確認されました。

興味深いことに、細胞自律的なレベル(分散培養下の細胞)では、Cry遺伝子の転写リズムの停止によってPer遺伝子の転写リズムも停止しているにもかかわらず、Perタンパク質において量的な概日リズムが保たれていることがわかりました。そして、この転写に依存しないPerタンパク質量の概日リズムは、Perタンパク質分解による半減期制御を介した細胞自律的な概日リズムによって生じていることを発見しました。

以上のことから、本研究成果によって、CryとPerの両遺伝子における細胞自律的な転写リズムは概日時計の機能発現において不可欠ではなく、これらの転写リズムの消失に対してPerタンパク質量の細胞自律的な概日リズムが補償的に作用することで概日時計の機能が維持されることが明らかになりました。

この成果は、2022年4月19日にCell Reports誌(Cell Press)に掲載されました。

国立遺伝学研究所は本研究に用いたゲノム編集マウスを作製することで研究に貢献しました。

2022年度「先進ゲノム支援」支援課題の公募説明会を5/13に開催(登録〆切は5/10)

2022年度「先進ゲノム支援」支援課題の公募について(公募〆切6/14)

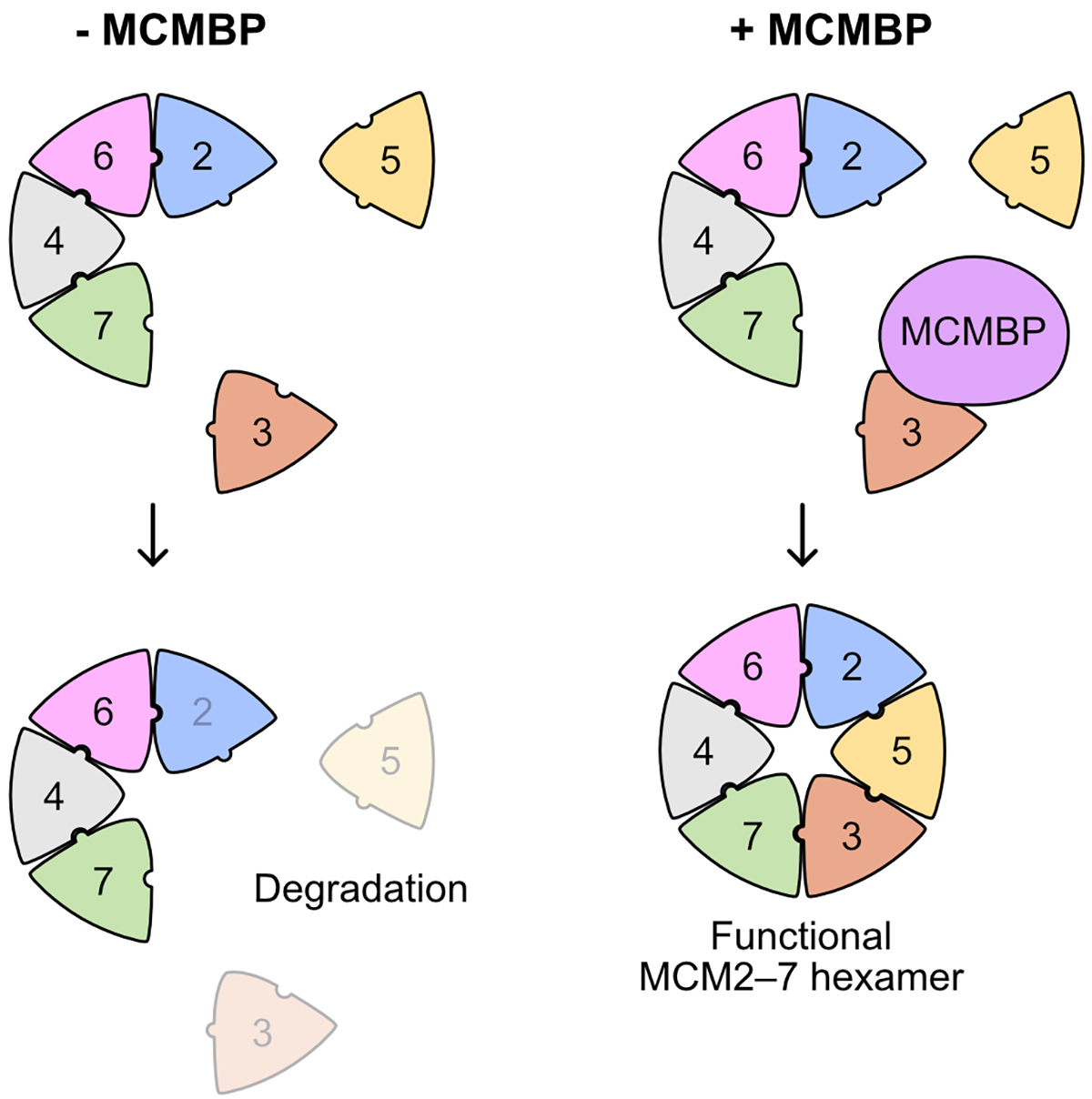

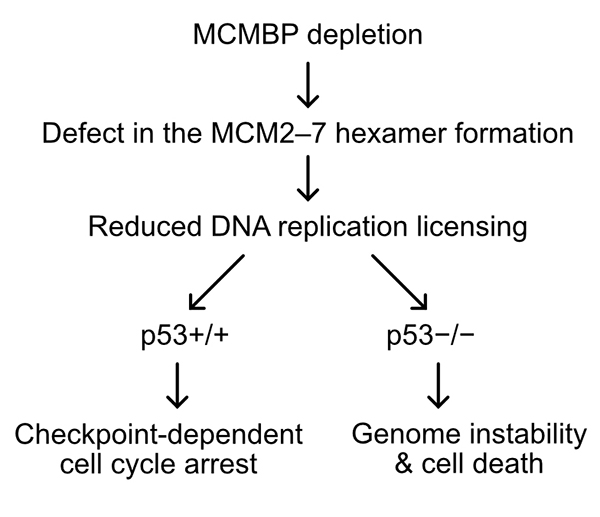

DNA複製を担保するための新たなメカニズムを発見

MCMBP promotes the assembly of the MCM2–7 hetero-hexamer to ensure robust DNA replication in human cells

Yuichiro Saito, Venny Santosa, Kei-ichiro Ishiguro and Masato T. Kanemaki.

eLife (2022) 11, e77393 DOI:10.7554/eLife.77393

細胞増殖には遺伝情報物質であるDNAの複製が必ず伴います。MCM2–7六量体は、MCM2からMCM7の六つのサブユニットからなるリング状複合体であり、DNA複製において二本鎖DNAを開裂するヘリカーゼとして機能しています。S期において効率よくDNAを複製するためには、細胞内に多量のMCM2–7六量体が存在することが必要であることが知られていますが、MCM2–7六量体がどのように複合体として組み上がるのか、これまで分かっていませんでした。

本論文では、MCM結合タンパク質であるMCMBP(MCM-binding protein)がMCM2–7を構成するサブユニットと結合し、MCM3およびMCM5を六量体に組み込むのに重要な機能を担うことを明らかにしました(図1)。我々が開発した標的タンパク質分解技術であるオーキシンデグロン2(AID2)法によりMCMBPを分解すると、新たに発現したMCM3が六量体に組み込まれず、細胞分裂毎にMCM2–7六量体の量が減少しました。

興味深いことに、MCM2–7六量体の量が減少すると、がん抑制遺伝子p53を発現するヒト細胞は、細胞周期をG1期に一時的に停止してゲノム恒常性を維持しました(図2)。一方、p53を欠いた細胞は、六量体が少ない状態でS期に入り不完全なDNA複製をすることで、細胞死を誘発しました。これらの結果、MCMBPを不活化することで、p53に変異を持つがん細胞を特異的に除去できる可能性を示唆しています。

本研究は国立遺伝学研究所・鐘巻研究室が中心となり、熊本大学・石黒啓一郎教授らとの共同研究として行われました。

オンライン特別講義「生態遺伝学入門」のお知らせ

(4〜7月に全6回開催)好評につき 締め切りました

遺伝研・生態遺伝学研究室の北野潤教授により、特別講義「生態遺伝学入門」がオンライン(Zoom)で行われます。講義は無料で開催され、野生生物の進化生物学に興味のある学部生、大学院生、ポスドクなどが対象です。初歩的な遺伝学だけ理解していれば講義に対応できます。登録者を対象に、4~7月の月曜10時開始で1時間半ほどを予定しています(登録者へは後日録画配信も予定)。

日程と講義内容(全6回)

| 4月25日(月): | 生態遺伝学のための集団遺伝学 |

| 5月 9日(月): | 適応進化(適応度から遺伝子へ) |

| 5月16日(月): | 適応進化(ゲノム配列から適応遺伝子を探る) |

| 6月27日(月): | 適応進化の分子メカニズム |

| 7月 4日(月): | 種分化の遺伝・ゲノム学 |

| 7月11日(月): | 性的二型の進化・性染色体進化など |

| (全てzoomライブ配信) |

講師陣:

ファシリテーター:山﨑曜(遺伝研・生態遺伝学研究室・助教)・石川麻乃(東大・新領域・准教授)

定員:300名(先着順)

参加費: 無料

参加登録:ご好評につき応募は締め切りました。 ありがとうございました。

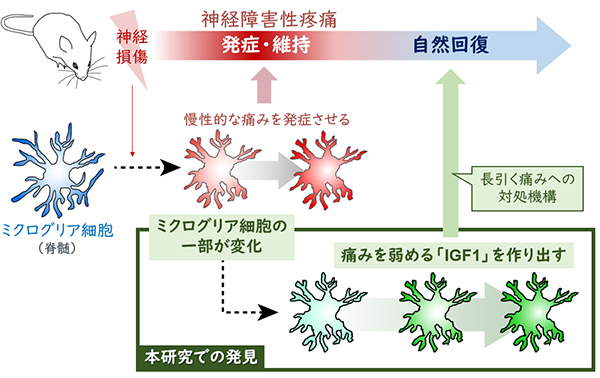

慢性疼痛からの自然回復に必要な細胞を世界で初めて発見!

~ミクログリア細胞の驚くべき変化~

プレスリリース

A spinal microglia population involved in remitting and relapsing neuropathic pain

Keita Kohno, Ryoji Shirasaka, Kohei Yoshihara, Satsuki Mikuriya, Kaori Tanaka, Keiko Takanami, Kazuhide Inoue, Hirotaka Sakamoto, Yasuyuki Ohkawa, Takahiro Masuda, Makoto Tsuda

Science (2022) 376, 86-90 DOI:10.1126/science.abf6805

がんや糖尿病、帯状疱疹、脳梗塞などで神経が傷つくと、非常に長引く痛みを発症する場合があります。この慢性疼痛は神経障害性疼痛と呼ばれ、解熱鎮痛薬などの一般的な薬では抑えることができず、モルヒネのような強い薬でも効かないことがあり、治療に難渋する痛みです。

基礎研究に用いるマウスでも、ある神経を傷つけると数日で痛みが出現し、数週間持続する慢性疼痛を発症します。しかし、この場合、不思議なことに、神経の傷は治っていないのにその痛みは徐々に和らいできます。なぜ、痛みが自然に弱くなっていくのか、そのメカニズムはこれまで不明でした。

九州大学大学院薬学研究院の津田誠主幹教授、同薬学府の河野敬太大学院生(当時)、白坂亮二大学院生、同薬学研究院の増田隆博准教授らの研究チームは、同高等研究院および生体防御医学研究所、岡山大学、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所、及び塩野義製薬株式会社との共同研究により、痛みからの自然回復に必要な細胞を世界で初めて発見しました。驚くことに、この細胞はこれまで痛みの発症原因とされてきたミクログリア細胞の一部が変化したものであり、その細胞を無くしたマウスでは痛みからの回復が起こらず、長い間痛みが持続しました。このミクログリア細胞がIGF1という物質を作り出し、それが痛みを和らげることも明らかにしました。

今回の成果から、これまで痛みの発症に関わるとされてきたミクログリア細胞の新たな側面が明らかになり、今後、今回特定したサブグループを増やす化合物やIGF1(insulin-like growth factor 1)を多く作り出す化合物が見つかれば、神経障害性疼痛などの慢性痛に有効な治療薬の開発につながることが期待されます。

本研究はJSPS科研費 (基盤研究(S)JP19H05658, 学術変革領域研究(A)JP20H05900, 研究活動スタート支援JP20K22687, 基盤研究(B)JP21H02752, 新学術領域研究JP21H00204, 新学術領域研究(先端バイオイメージング支援プラットフォーム:ABiS)JP16H06280)、JST【ムーンショット型研究開発事業】グラント番号【JPMJMS2024】、AMED革新的先端研究開発支援事業AMED-CREST(代表:上口裕之)JP21gm0910006、PRIME JP20gm6310016、AMED脳とこころの研究推進プログラム(代表:古屋敷智之)JP21wm0425001、AMED創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業(代表:大戸茂弘)JP21am 0101091)、塩野義製薬株式会社からの助成を受けたものです。

本研究成果は,米国科学雑誌「Science」オンライン版に2022年3月31日(木)14時(米国時間)に掲載されました。

遺伝研の貢献

マウス開発研究室の高浪景子助教は免疫電子顕微鏡法による微細構造解析に貢献しました。

これまでの研究から、神経がダメージを受けると脊髄でミクログリアが活性化して神経障害性疼痛が発症することが知られていました。今回の研究では、そのミクログリア細胞の一部が変化し、徐々にIGF1という物質を作るようになり、それが痛みを和らげていることを明らかにしました。

ゲノム進化研究室の黒川真臣特任研究員が日本ゲノム微生物学会で若手賞、第16回年会で最優秀ポスター賞を受賞

2022年3月2~4日にオンライン開催された日本ゲノム微生物学会第16回年会でゲノム進化研究室の黒川真臣特任研究員が若手賞と最優秀ポスター賞を受賞しました。

若手賞は、ゲノム微生物学分野において優れた研究成果を挙げた若手研究者に授与される賞です。大学院時代から行ってきた、実験進化手法を用いた、微生物のゲノムサイズと適応進化の関係性についての研究が評価されました。

最優秀ポスター賞は、日本ゲノム微生物学会の年会において参加者投票によって選ばれた、最も優れたポスター発表を行った研究者に授与される賞です。

黒川真臣特任研究員より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は若手賞および最優秀ポスター賞を受賞し、大変光栄に思います。今後、一層興味深い研究へと発展させられるよう励んでまいります。本賞の受賞にあたりサポートをいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。

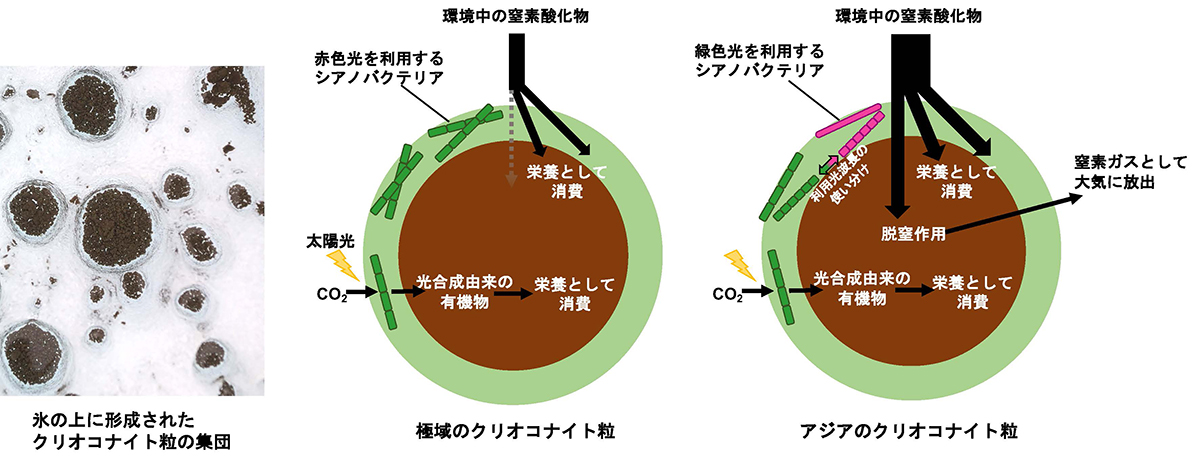

氷河生態系の謎に迫る

~世界各地の氷河に生息する微生物をメタゲノム解析~

プレスリリース

Metagenomics reveals global-scale contrasts in nitrogen cycling and cyanobacterial light harvesting mechanisms in glacier cryoconite

T. Murakami, N. Takeuchi, H. Mori, Y. Hirose, A. Edwards, T. Irvine-Fynn, Z. Li, S. Ishii, T. Segawa

Microbiome (2022) 10, 50 DOI:10.1186/s40168-022-01238-7

氷河には寒冷な環境にもかかわらず様々な微生物が生息しています。すなわち、氷河は雪と氷に囲まれた生物のいない世界ではなく、微生物群集を含む一つの「生態系」とみなすことができます。しかしながら、氷河に生育する微生物の情報は断片的で、氷河上での微生物群集の活動の様子はあまりわかっていませんでした。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の村上匠特任研究員と森宙史准教授、山梨大学の瀬川高弘講師、千葉大学の竹内望教授、豊橋技術科学大学の広瀬侑助教らによる共同研究チームは、極域やアジア山岳域などの氷河から、「クリオコナイト」とよばれる微生物集合体を採集し、クリオコナイトに含まれる細菌の遺伝情報を「メタゲノム解析」により探索しました。その結果、クリオコナイト内部には多様な細菌種が共存していて、様々な代謝方法で栄養やエネルギーを得ていることがわかりました。さらに世界中のクリオコナイトの細菌群集を比較したところ、地域によって含まれる細菌種やその代謝能が大きく違っていたのです(図)。

こうした「構成員の異なるクリオコナイト」は、地域ごとの氷河環境の違いを反映していると考えられ、氷河生態系の地球規模での多様性に迫る手掛かりになります。氷河は気候変動の影響を最も受けやすい環境の一つで、氷河生態系の存続も危惧されています。今後、得られた知見をもとに環境変動が氷河微生物の活動や多様性に与える影響を継続的に調査していくことが重要です。

本研究は日本学術振興会科研費(課題番号: 19K23766, 19H01143, 20K21840, 21H03588)、北極域研究加速プロジェクト(ArCS II, 課題番号: JPMXD1420318865)、および公益財団法人発酵研究所 一般研究助成(課題番号: G-2020-2-133)の支援を受けました。

本研究成果は英国科学雑誌「Microbiome」に2022年3月23日(日本時間)に掲載されました。

クリオコナイト外層(緑色部分)をシアノバクテリアが占めており、活発に光合成を行う点は極域とアジアで共通している。一方で、外層を構成するシアノバクテリアの種類や利用できる光の幅は極域とアジアで異なる。アジアのクリオコナイトの内部(茶色部分)では、豊富な窒素酸化物の供給を受けて細菌による脱窒が行われるが、窒素酸化物の供給が限られる極域では脱窒はほとんど起こらないと見られる。