Archive

- Home

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンスの設立について

![]()

4つの大学共同利用機関法人(人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構)と国立大学法人総合研究大学院大学は、5法人が社員となる「一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンス(略称:IU-REAL)」(以下「アライアンス」という。)を、令和4(2022)年3月1日に設立しました。

アライアンスは、5法人が一体的な研究教育活動を通じてその機能を十分に発揮するため、①研究力強化のための連携事業、②大学院教育の充実や若手研究者の育成のための連携事業、及び③効率的な業務運営に資する連携事業を企画し、推進します。

また、5法人の大学共同利用の機能を強化する取組を通じて、研究教育・共同利用の両面から、大学や研究機関等の活動に貢献し、我が国の学術研究の発展に寄与してまいります。

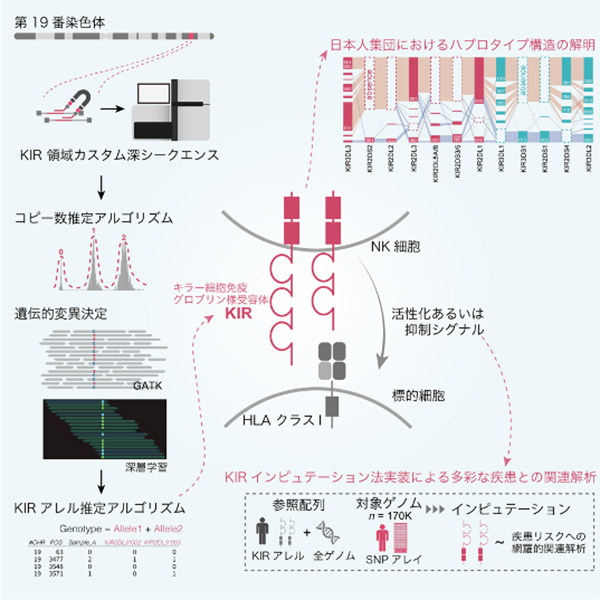

自然免疫に重要なKIR遺伝子領域の構造を解明

~高深度シークエンス技術と配列決定アルゴリズムを実装~

プレスリリース

Decoding the diversity of killer immunoglobulin-like receptors by deep sequencing and a high-resolution imputation method.

Saori Sakaue*, Kazuyoshi Hosomichi, Jun Hirata, Hirofumi Nakaoka, Keiko Yamazaki, Makoto Yawata, Nobuyo Yawata, Tatsuhiko Naito, Junji Umeno, Takaaki Kawaguchi, Toshiyuki Matsui, Satoshi Motoya, Yasuo Suzuki, Hidetoshi Inoko, Atsushi Tajima, Takayuki Morisaki, Koichi Matsuda, Yoichiro Kamatani, Kazuhiko Yamamoto, Ituro Inoue, Yukinori Okada*.

* 責任著者

Cell Genomics (2022) 2, 100101 DOI:10.1016/j.xgen.2022.100101

大阪大学大学院医学系研究科の坂上沙央里助教(研究当時、現ハーバード大学医学部博士研究員)、岡田随象教授(遺伝統計学 / 理化学研究所生命医科学研究センター システム遺伝学チーム チームリーダー)、金沢大学医薬保健研究域医学系革新ゲノム情報学分野 細道一善准教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 井ノ上逸朗教授、理化学研究所生命医科学研究センター 山本一彦センター長、東京大学大学院新領域創成科学研究科 松田浩一教授らの研究グループは、キラー細胞免疫グロブリン様受容体(KIR)遺伝子領域の構造を高精度に解明し、ヒト疾患への関わりを明らかにしました(図)。

KIR遺伝子は、ナチュラルキラー(NK)細胞表面に発現しHLA分子を認識してその機能を調節していることから、ヒトの自然免疫応答や移植後拒絶反応に重要な役割を果たすと考えられています。しかしその重要性にも関わらず、KIR遺伝子領域は高度な多様性を持つことから、詳細な解析が困難で集団中での構造多様性の全貌が謎のままでした。

今回研究グループは、KIR遺伝子構造に特化した独自の高深度シークエンス技術の開発と、機械学習や深層学習の手法を応用した遺伝子コピー数推定・遺伝的変異・アレル組み合わせを網羅する解析アルゴリズムの実装により、日本人集団1,173名の高精度タイピングに成功しました。さらに、より多くのサンプルを対象としたゲノムデータにおいても、コンピューター上で簡便にKIR遺伝子配列の個人差(KIR遺伝子型)を特定するためにインピュテーション法を実装し、様々な疾患やヒト形質とKIR遺伝子型との網羅的関連解析が可能になりました。バイオバンク・ジャパンのゲノム・表現型情報を対象に解析を実施したところ、これまで報告されてきたKIR遺伝子と自己免疫疾患との関わりは想定されていたより弱いことが示唆されました。研究グループは本研究で得られた独自の解析アルゴリズムと日本人集団内でのKIR遺伝子型参照配列パネルを公開し、インピュテーション法の実装と合わせて今後さらに多くのデータへ応用する道を開き、免疫疾患や造血幹細胞移植の成績との関連を明らかにすることが期待されます。

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED) ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム:B-cureのうち、ゲノム研究バイオバンク(旧:疾患克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト(オーダーメイド医療の実現プログラム))、ならびにゲノム医療実現推進プラットフォーム・先端ゲノム研究開発:GRIFIN 「遺伝統計学に基づく日本人集団のゲノム個別化医療の実装」の一環として行われ、文部科学省が推進する新学術領域研究「ゲノム科学の総合的推進に向けた大規模ゲノム情報生産・高度情報解析支援(ゲノム支援)」・「先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(先進ゲノム支援)」および大阪大学大学院医学系研究科バイオインフォマティクス・イニシアティブの協力を得て行われました。

本研究成果は、米国科学誌「Cell Genomics」に、2022年3月10日(木)午前1時(日本時間)に公開されました。

遺伝研の貢献

自然免疫機能に重要な役割を果たす19番染色体上のKIR遺伝子はシーケンシングが困難領域の一つとして知られています。井ノ上教授らの研究グループはKIR遺伝子を網羅的にターゲットシークエンスする手法を確立し、日本人1,173名の高精度KIR配列決定に寄与しました。

本解析の一部は、2017年度先進ゲノム支援の支援課題としておこなわれました。

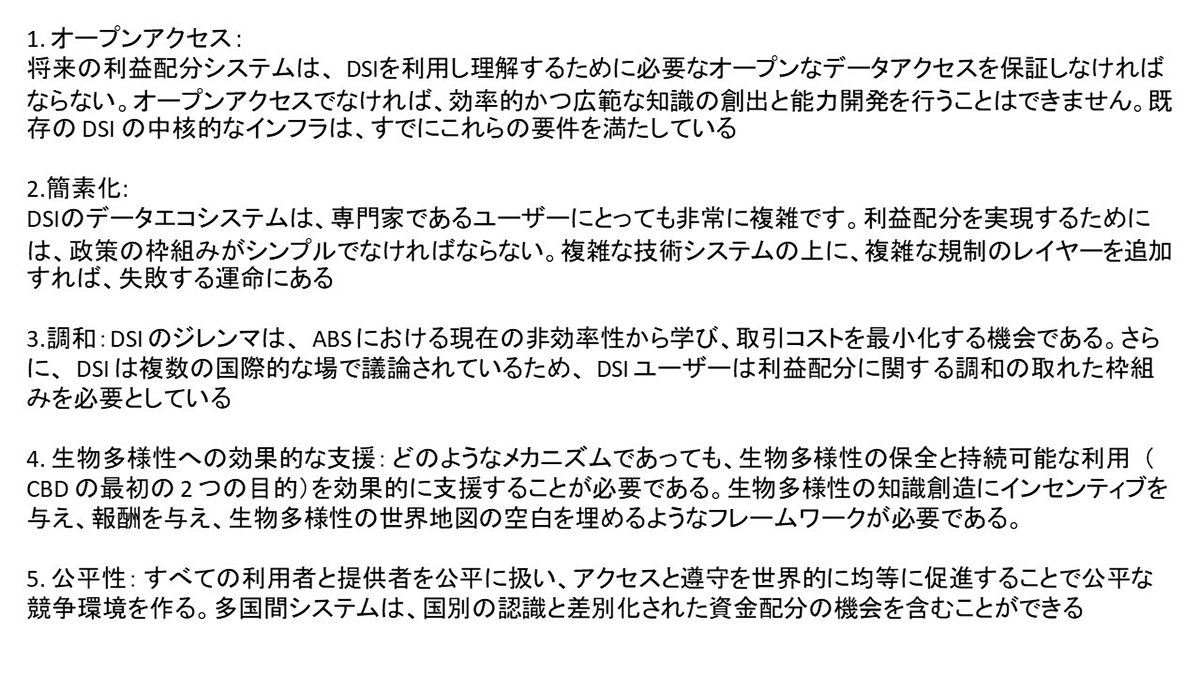

生物多様性研究を保護し、利益を公平に共有するための遺伝子データの政策的解決策の必要性

Multilateral benefit-sharing from digital sequence information will support both science and biodiversity conservation

Amber Hartman Scholz, Jens Freitag, Christopher H. C. Lyal, Rodrigo Sara, Martha Lucia Cepeda, Ibon Cancio, Scarlett Sett, Andrew Lee Hufton, Yemisrach Abebaw, Kailash Bansal, Halima Benbouza, Hamadi Iddi Boga, Sylvain Brisse, Michael W. Bruford, Hayley Clissold, Guy Cochrane, Jonathan A. Coddington, Anne-Caroline Deletoille, Felipe García-Cardona, Michelle Hamer, Raquel Hurtado-Ortiz, Douglas W. Miano, David Nicholson, Guilherme Oliveira, Carlos Ospina Bravo, Fabian Rohden, Ole Seberg, Gernot Segelbacher, Yogesh Shouche, Alejandra Sierra, Ilene Karsch-Mizrachi, Jessica da Silva, Desiree M. Hautea, Manuela da Silva, Mutsuaki Suzuki, Kassahun Tesfaye, Christian Keambou Tiambo, Krystal A. Tolley, Rajeev Varshney, María Mercedes Zambrano & Jörg Overmann

Nature Communications (2022) 13, 1086 DOI:10.1038/s41467-022-28594-0

地球上の生物多様性の破壊を食い止めるためには、緊急の国際行動が必要であり、国連の生物多様性条約(CBD)は、そのような行動を調整できる最も重要な国際文書の1つです。生物多様性条約の締約国は現在、2020年以降の生物多様性条約の枠組みについて交渉中です。この枠組みは、今後数十年間、地球を守るための野心を定め、国や関係者の行動を形作っていくものです。しかし、「デジタル配列情報」(DSI)と呼ばれる遺伝資源に由来するデータをどのように扱うか(規制するか)については、CBD締約国間で意見の相違が生じています。この問題は、生物多様性フレームワークの合意に至る前に解決されなければなりません。

科学者たちは、ウェブ上の公開データベースでDSIをオープンに共有してきた長い歴史があります。この共有の文化は、現代の生物学と生物多様性研究の中心であり、医療、食糧安全保障、グリーンエネルギー生産など多様な分野での技術的進歩を後押ししてきました。公開オンラインデータベースには、現在、何十万もの生物の配列情報が登録されており、日々その数は増えています。これらのデータベースは、科学的な再現性、透明性、そして進歩を支えています。それにもかかわらず、この研究から生まれる恩恵は、世界中に不平等に分布していることが明らかです。

Nature Communicationsに掲載された論文の中で、著者らは、研究コミュニティが大切にしている共有文化を損なうことなく、CBDの目的をサポートする方法で、DSIの利益を公平に配分することができ、またそうしなければならないと主張しています。

科学的なデータ共有を妨げることなく、利益を共有し、生物多様性研究にインセンティブを与えるポジティブフィードバックループが生まれるでしょう。また、政策立案者に対し、DSIに依存する自国の研究者と協力し、いかなる政策的解決も重要な生物多様性研究の妨げにならないようにすることを呼びかけています。

この論文の著者たちは、DSIの議論において収束的な視点を共有し、この重要な問題に対する賢明な政策解決策を主張するために声を合わせている、異なる国や経済環境の科学者のグループであるDSI科学ネットワークのメンバーです。

著者の一人、国立遺伝学研究所の産学・知的財産室長 鈴木睦昭はNBRP情報整備プログラムの中でABS学術対策チームとして、生物多様性条約および名古屋議定書に関係する遺伝資源のアクセスと利益配分(Access and Benefit-Sharing、ABS)の学術分野の対応を行っています。また、生物多様性条約締約国会議に日本政府団とし参加、10年以上の活動を行っています。

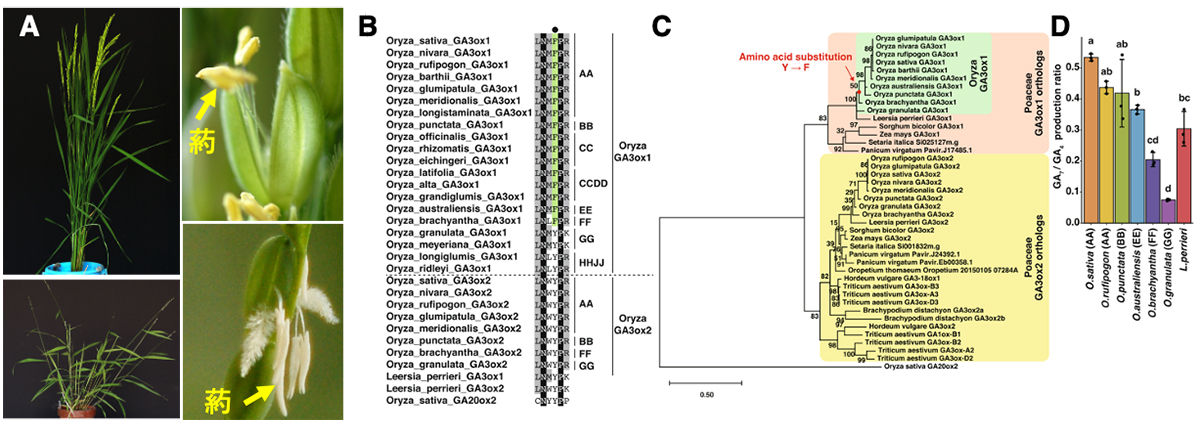

イネ属植物の花粉管の発芽伸長能力に種間差異を生じるジベレリン活性化酵素の多様性

Evolutionary alterations in gene expression and enzymatic activities of gibberellin 3-oxidase 1 in Oryza

Kyosuke Kawai, Sayaka Takehara, Toru Kashio, Minami Morii, Akihiko Sugihara, Hisako Yoshimura, Aya Ito, Masako Hattori, Yosuke Toda, Mikiko Kojima, Yumiko Takebayashi, Hiroyasu Furuumi, Ken-ichi Nonomura, Bunzo Mikami, Takashi Akagi, Hitoshi Sakakibara, Hidemi Kitano, Makoto Matsuoka & Miyako Ueguchi-Tanaka

Communications Biology (2022) 5, 67 DOI:10.1038/s42003-022-03008-5

植物ホルモンのひとつであるジベレリン(GA)(用語説明1)は、植物体内で活性をもつ複数の活性型GAが存在し、ジベレリン3酸化酵素(GA3ox)の働きにより前駆体GAから合成されます。イネは2種類のGA3ox(OsGA3ox1、OsGA3ox2)を持ちますが、葯のみに遺伝子発現するOsGA3ox1についてはその生物学的な意味はほとんどわかっていませんでした。

osga3ox1変異体の解析から、OsGA3ox1が葯(花粉)で活性型GAのうちGA4だけでなく非常に生物活性が高いGA7を多量に合成し、これが発達後期の花粉のデンプン蓄積と受粉後の花粉管の発芽伸長に働くことが示されました。X線結晶構造解析により、このようなOsGA3ox2とは異なるOsGA3ox1のGA7合成能の高さは、GA3oxを含む酵素ファミリーで高度に保存された活性中心のチロシン(Y)がOsGA3ox1でフェニルアラニン(F型GA3ox1)に置換していることが原因である、とわかりました。

F型GAox1は栽培イネとそれに近縁な野生イネだけが保存し、比較的遠縁の野生イネは保存しないことから(図1)、イネ属の分岐後に生じたと推定されます。また、その進化に伴って遺伝子発現も葯特異的性が強くなり、より葯にGA7を多量に合成するようになりました。栽培イネおよび4種の野生イネのGA3ox1遺伝子をosga3ox1変異体に導入すると、葯でのGA7合成能の高いGA3ox1ほど花粉稔性の向上に寄与しました。

これらの結果は、F型GAox1の獲得および花粉での活性型GA7の増加が花粉管の伸長能を補強し、イネ属植物の種分化や繁殖能力に影響を及ぼす可能性を示唆します。

本論文は、名古屋大を中心とした理研、遺伝研、京都大、岡山大による共同研究成果です。本成果には、文科省ナショナルバイオリソース(NBRP)イネの支援を受けて遺伝研が保存する野生イネ系統が貢献しています。

用語説明1:ジベレリン

茎の伸長や種子の発芽誘導、花芽の形成などに重要な生理現象を制御する植物ホルモンのひとつ。イネ馬鹿苗病の原因菌(Gibberella fujikuroi)が生産する毒素として日本人研究者により初めて発見された。

(A) 栽培イネOryza sativaの草型(左上)と開花時の花(右上)、および遠縁野生イネO. granulataの草型(左下)と開花直後の花(右下)。(B) GA3ox1(点線より上)およびGA3ox2(下)の活性中心におけるアミノ酸配列の種間比較。全てのイネ属GA3ox2および栽培イネ(sativa)とは遠縁の野生イネ (granulata, meyeriana, longiglumis, ridleyi)のGA3ox1では、活性中心にチロシン(Y)が保存されるが、栽培イネと比較的近縁な野生種(brachyanthaまで)のGA3ox1活性中心ではF(フェニルアラニン)への置換が生じていた。(C) イネ科植物のGA3oxファミリーの系統樹。イネ属におけるGA3ox1活性中心のYからFへのアミノ酸置換は分岐(赤い矢印)の後に生じたと考えられる。(D) イネ属栽培種および野生種のGA3ox1の活性型GA7合成能力の比較。granulataのY型GA3ox1は、他のイネ属種のF型GA3ox1と比べてGA7合成能が低い。

井ノ上研究室 総研大生・西村瑠佳さんが令和3年度「ROIS若手+ベテラン異分野クロストーク」でベストポスター賞を受賞

2021年12月20日に開催された令和3年度「ROIS若手+ベテラン異分野クロストーク」では参加者投票により2名のベストポスター賞が選出されました。

井ノ上研究室 西村瑠佳さん(総研大・遺伝学専攻)はそのベストポスター賞を受賞しました。

「Quantitative Biology – A practical introduction」SpringerLinkより出版

SpringerLinkから細胞建築研究室 木村 暁教授が執筆した教科書「Quantitative Biology – A practical introduction」が発行されました。

本教科書は木村教授が総合研究大学院大学で行った講義「定量生物学」の内容を、実習に用いたコンピュータプログラムとともにまとめたものです。

プログラミングの予備知識が全くない方を対象としています。

また、木村教授がすすめている「細胞建築学」の研究についても概説しています。

- タイトル:

- Quantitative Biology – A practical introduction

子宮内膜のゲノム解析がもたらすブレイクスルー

〜不妊症から癌まで様々な婦人科疾患に対する画期的な予防法開発につながる内膜ゲノム異常の新知見〜

プレスリリース

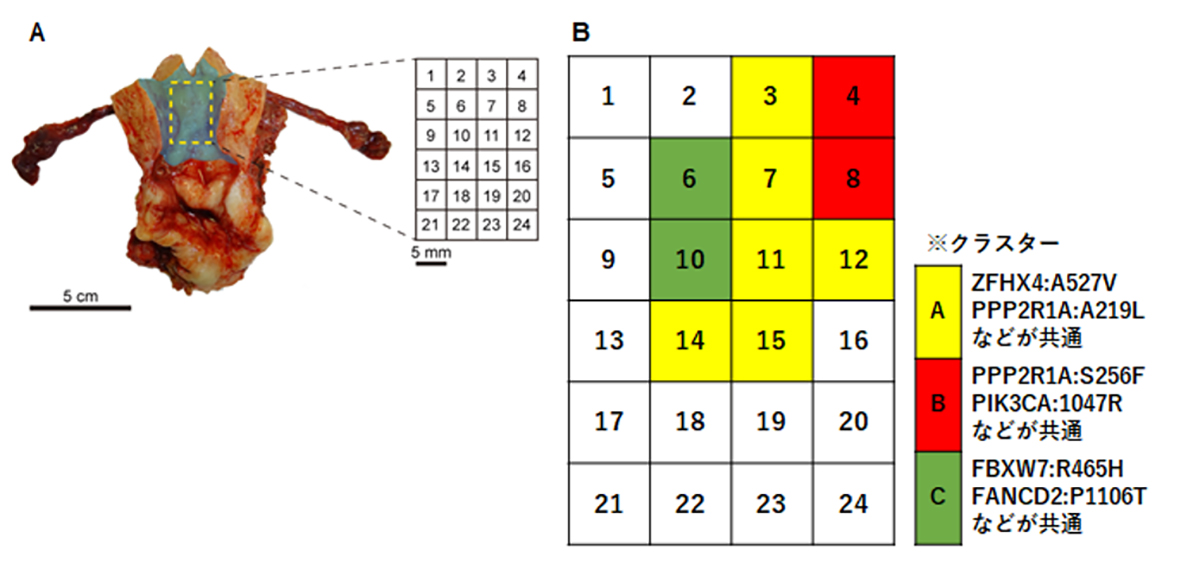

Spatiotemporal dynamics of clonal selection and diversification in normal endometrial epithelium

M. Yamaguchi, H. Nakaoka, K. Suda, K. Yoshihara, T. Ishiguro, N. Yachida, K. Saito, H. Ueda, K. Sugino, Y. Mori, K. Yamawaki, R. Tamura, S. Revathidevi, T. Motoyama, K. Tainaka, R. G. W. Verhaak, I. Inoue, T. Enomoto

Nature Communications (2022) 13, 943 DOI:10.1038/s41467-022-28568-2

新潟大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学分野の榎本隆之教授、吉原弘祐講師、須田一暁助教、同大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センターの山口真奈子特任助教、佐々木研究所腫瘍ゲノム研究部の中岡博史部長、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所人類遺伝研究室の井ノ上逸朗教授らの研究グループは、これまでに正常な子宮内膜で癌に関連する遺伝子が既に変異を起こしていることを世界で初めて明らかにしていました(Cell Reports. 2018年8月16日)。また、人体組織学が確立された19世紀以降、子宮内膜腺は髪の毛のように一本一本が独立していると考えられていましたが、子宮内膜の3次元構造解析によって子宮内膜は基底層で地下茎によって繋がっていることを明らかにしていました(iScience. 2021年3月16日)。今回、本研究グループは、月経によって剥離再生を繰り返す子宮内膜で癌関連遺伝子変異が維持されるメカニズムを解明するため、ヒト正常子宮内膜腺管の大規模なゲノム解析と3次元構造解析を統合した新しい手法の解析を行いました。それによって、月経時に剥がれない子宮内膜基底層の内膜腺管の地下茎構造内に癌関連遺伝子変異が蓄積し、地下茎を介して子宮内で領域を広げていくことを明らかにしました。一見正常にみえる子宮内膜に癌関連遺伝子異常が蓄積する現象は、子宮内膜が関係するすべての病態の根幹の現象である可能性が高く、将来の子宮体癌の発症母地になるだけでなく、月経困難症や不妊症を引き起こす子宮内膜症の原因、さらには受精卵の着床障害の原因になることが推定されます。

本研究結果はSpringer Nature社の科学雑誌Nature Communicationsに掲載されました。

遺伝研の貢献

新潟大学で準備された正常内膜腺管891本について、井ノ上教授らの研究グループが独自に開発したプールドキャプチャー法とイルミナシーケンサーを用い遺伝子変異検索をおこないました。データ解析のみならず統計的な解析も担当しました。

本解析は2019年度先進ゲノム支援の支援課題としておこなわれたものです。

A. 摘出した子宮の内膜を24区画に分け、1区画から5ずつ腺管を採取して遺伝子解析を行いました。

B. 同じ色で塗られた区域は、複数の共通する遺伝子変異をもつ腺管が見つかった区域で、それぞれクラスターを形成しています。

野々村研究室 総研大生・Harsha Somashekarさんが日本遺伝学会Best Papers賞を受賞

植物細胞遺伝研究室(野々村研)の総研大大学院生(D4)のHarsha Somashekarさんが2021年9月に行われた日本遺伝学会第93回大会において筆頭発表者として発表し、Best Papers賞(2021年度)を授与されました。

受賞発表タイトル:

正常な雄性減数分裂進行に必要なイネ葯室細胞間隙へのカロース多糖の高蓄積

Hyper accumulation of callose at extracellular spaces of anther locules is required for normal progression of male meiosis in rice

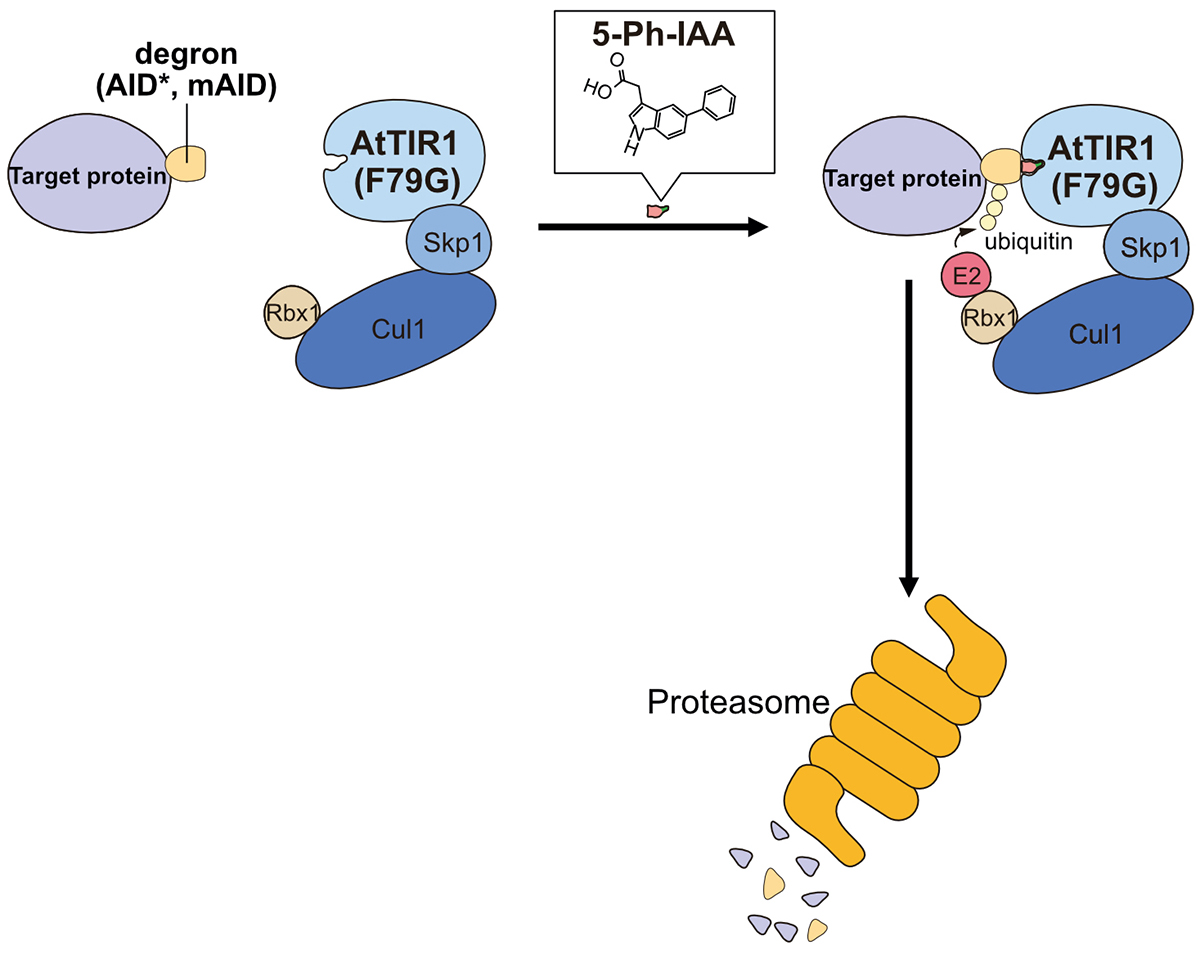

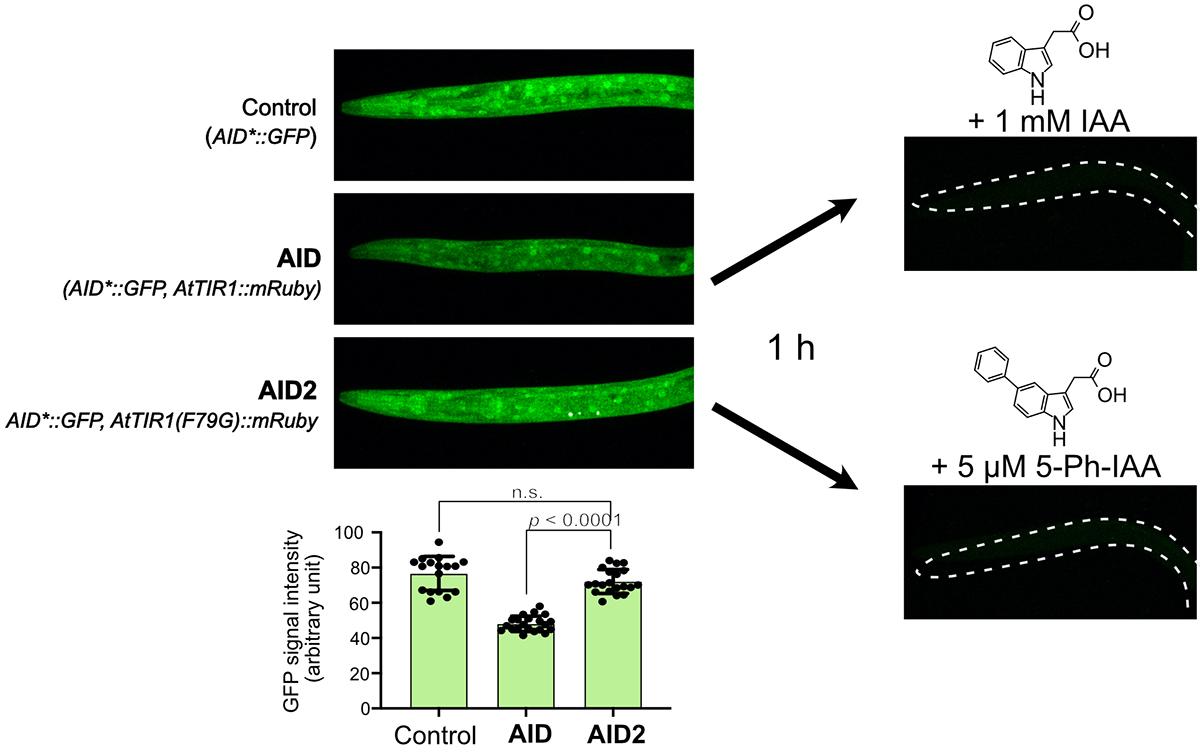

改良オーキシンデグロンAID2による線虫個体における迅速なタンパク質の分解除去法の開発

The auxin-inducible degron 2 (AID2) system enables controlled protein knockdown during embryogenesis and development in Caenorhabditis elegans.

Negishi T#, Kitagawa S#, Horii N, Tanaka Y, Haruta N, Sugimoto A, Sawa H, Hayashi KI, Harata M*, Kanemaki MT*.

# 筆頭著者 * 責任著者

Genetics (2022) 220, iyab218 DOI:10.1093/genetics/iyab218

線虫のタンパク質機能を解析するためには、そのタンパク質機能を欠損させて表現型を調べることが有効です。この目的のために、変異遺伝子を持つ個体やRNA干渉法が用いられてきました。しかしながら、発生過程に重要な役割を持つ遺伝子は、欠損により発生不全となり、それ以降の解析が困難となる場合があります。また、卵には母性由来のmRNAやタンパク質が多量に蓄積しているために、本来ならば初期発生に関与するタンパク質の機能が、既存の技術では初期発生において表現型として表出しないこともあります。我々の開発したオーキシンデグロン(AID)法は、標的タンパク質を任意の時間において迅速に分解除去できるため、既存の技術では観察できない表現型を解析できることが期待されます。すでにAID法はアメリカのグループにより線虫に応用されて、さまざまな研究で使われています。しかしながら、従来のAID法はオーキシン非添加時における弱い標的分解や、高濃度オーキシン投与による影響などの問題点がありました。

そこで、我々は出芽酵母、培養細胞、マウスを材料に去年開発した、改良オーキシンデグロンAID2を線虫に応用し、これらの問題を克服することを目指しました(図1)。その結果、線虫においてもAID2法を用いることでリガンド非特異的分解を完全に抑制し、従来の1/1300のリガンド濃度で迅速に標的タンパク質分解を誘導できることを見出しました(図2)。さらに、内在性ヒストンタンパク質の一種H2A.Zを分解することで、初期発生における発生不全表現型を観察することに成功しました。さらには、卵内の胚において分解誘導を誘導するために、卵殻透過に適した修飾リガンドを開発し、胚における迅速タンパク質分解も可能にしました(図3)。

本研究は、国立遺伝学研究所・根岸剛文助教、鐘巻将人教授と東北大学・大学院生北川紗帆、原田昌彦教授が中心となり、岡山理科大学・林謙一郎教授、国立遺伝学研究所・澤斉教授、東北大学・杉本亜砂子教授らとの共同研究として行われました。

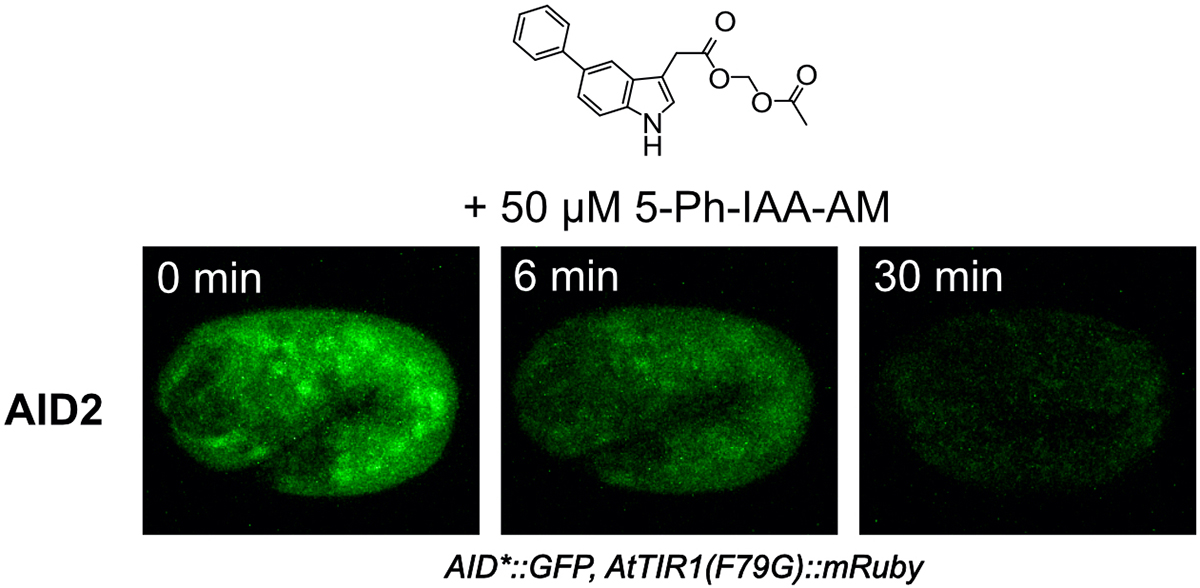

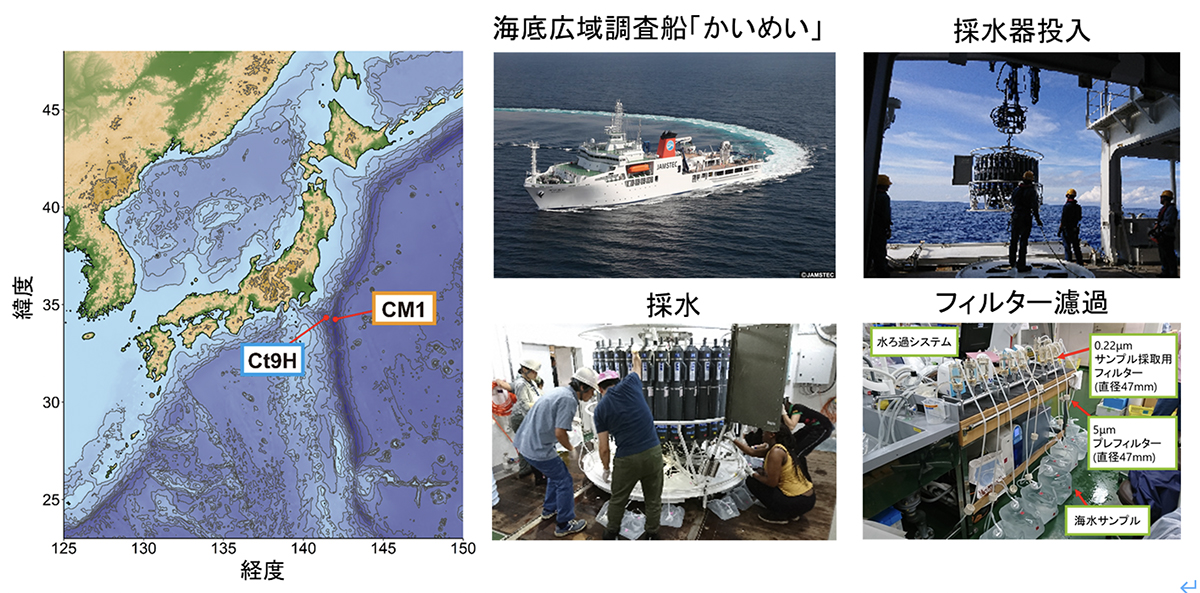

海洋細菌叢・ウイルス叢が持つDNA化学修飾(エピゲノム)を大規模に解明

プレスリリース

Diverse DNA modification in marine prokaryotic and viral communities.

Satoshi Hiraoka, Tomomi Sumida, Miho Hirai, Atsushi Toyoda, Shinsuke Kawagucci, Taichi Yokokawa, Takuro Nunoura

Nucleic Acids Research 2022 January 21 DOI:10.1093/nar/gkab1292

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 松永 是)海洋機能利用部門 生命理工学センター 深海バイオリソース研究グループの平岡 聡史 研究員らは、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所と共同で、房総半島沖から採取された海水試料を分析し、海洋微生物叢が持つゲノム上のDNA化学修飾(エピゲノム)を大規模に明らかにしました。

細菌や古細菌、二本鎖DNAウイルスは、ヒトなどの真核生物と同様に、生体内でゲノムDNAに化学修飾が起きることが知られており、生理学的に重要な役割を担うと考えられています。そのため、微生物のゲノム情報や遺伝子情報とあわせてエピゲノム情報を取得し、その機能を明らかにしていくことは、海洋や土壌、腸内といったさまざまな環境に生息する微生物の生理生態を理解する上で重要です。しかしながら、DNA化学修飾を観測する技術的な難しさや、環境中の微生物叢の大半を占める未培養系統が存在するため、微生物エピゲノムに関する研究は十分に進んでいません。

そこで本研究では、メタゲノム解析とエピゲノム解析を組み合わせた「メタエピゲノム解析」 と呼ばれる非培養的な解析手法を利用して、表層から深海に至る4層の海水試料を対象に、微生物叢が持つDNA化学修飾をより大規模に解析しました。その結果、海洋微生物叢が持つエピゲノムの多様性や系統的分布が、初めて明らかになりました。さらに、これらのDNA化学修飾を引き起こす新規酵素を複数発見したほか、より詳細なゲノム解析からDNA化学修飾が微生物の進化や生態に密接に関わることが示唆されました。本研究は、塩基配列のみを解析対象とする狭義のゲノム解析を越えて、DNA化学修飾(エピゲノム)をも含む広義のゲノム解析を行うことで、微生物の生理生態や進化により深くアプローチできることを示した成果です。

本成果は「Nucleic Acids Research」に1月21日付でオンライン公開されました(オープンアクセス)。

なお、本研究の一部は文部科学省 科学研究費補助金(JP16H06429、JP16K21723、JP16H06437、JP19H05684、JP19H05679)、日本学術振興会 科学研究費補助金(P18K11636、JP19H04246、JP19K21203、JP20K15444、JP20H02020)、および公益財団法人発酵研究所 若手研究者助成(Y-2020-2-017)によって実施されました。

遺伝研の貢献

海洋微生物叢を対象とした大規模なメタエピゲノム解析を目指して、表層から深海に至る海水試料からPacBio SequelとOxford Nanopore GridIONを用いてゲノム情報を整備しました。

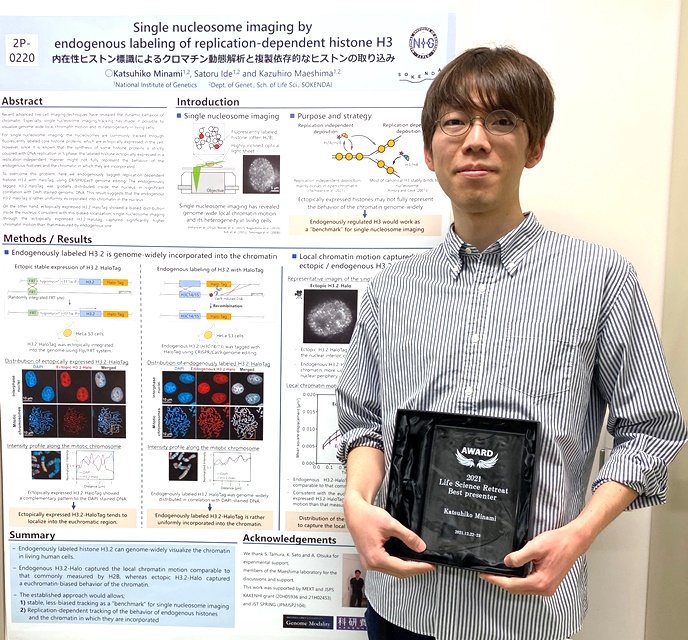

前島研究室 総研大生・南克彦さんが2021年度生命科学リトリートでポスター賞を受賞

前島研究室 南克彦さん(総研大・遺伝学専攻D4)が、2021年12月22-23日に開催された2021年度総研大生命科学リトリートで発表をおこない、ベスト・ポスター賞を受賞しました。

受賞ポスタータイトル:

「Single nucleosome imaging through endogenously labeled replication-dependent histone H3」

デグロン技術はなぜ細胞核機能の研究に役立つのか?

Ligand-induced degrons for studying nuclear functions

Masato T. Kanemaki

Current Opinion in Cell Biology, advanced online publication (2022) 74, 29–36 DOI:10.1016/j.ceb.2021.12.006

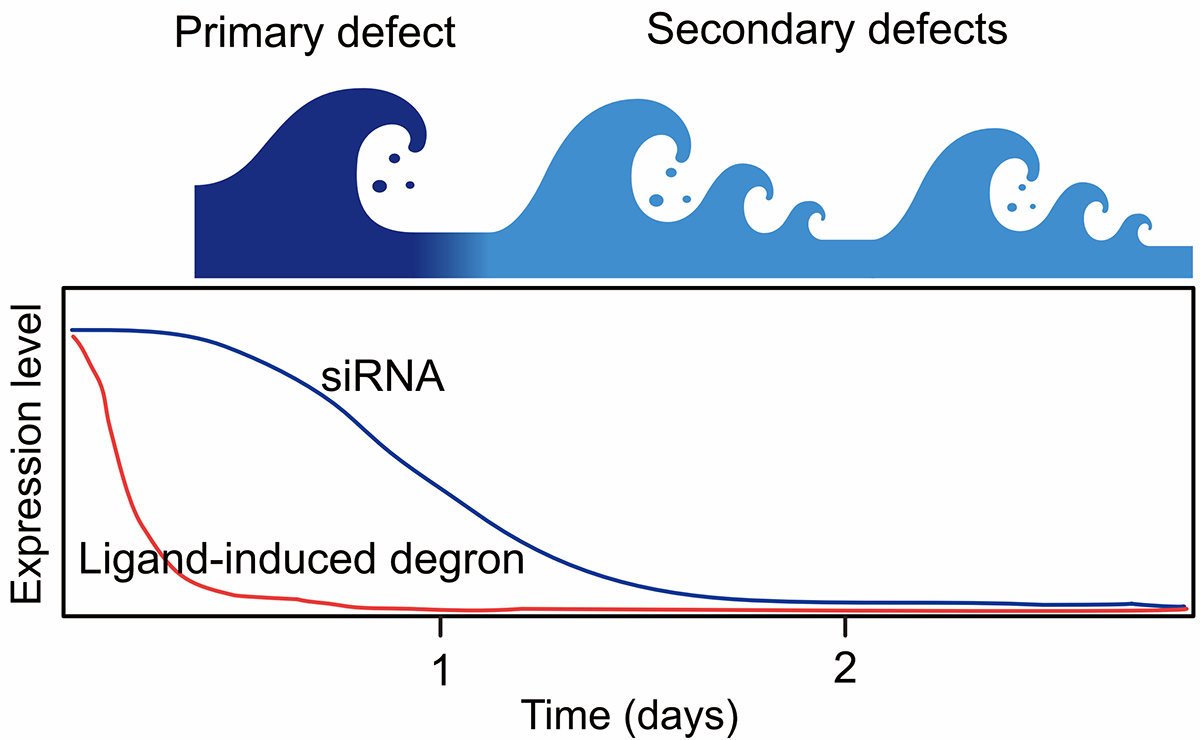

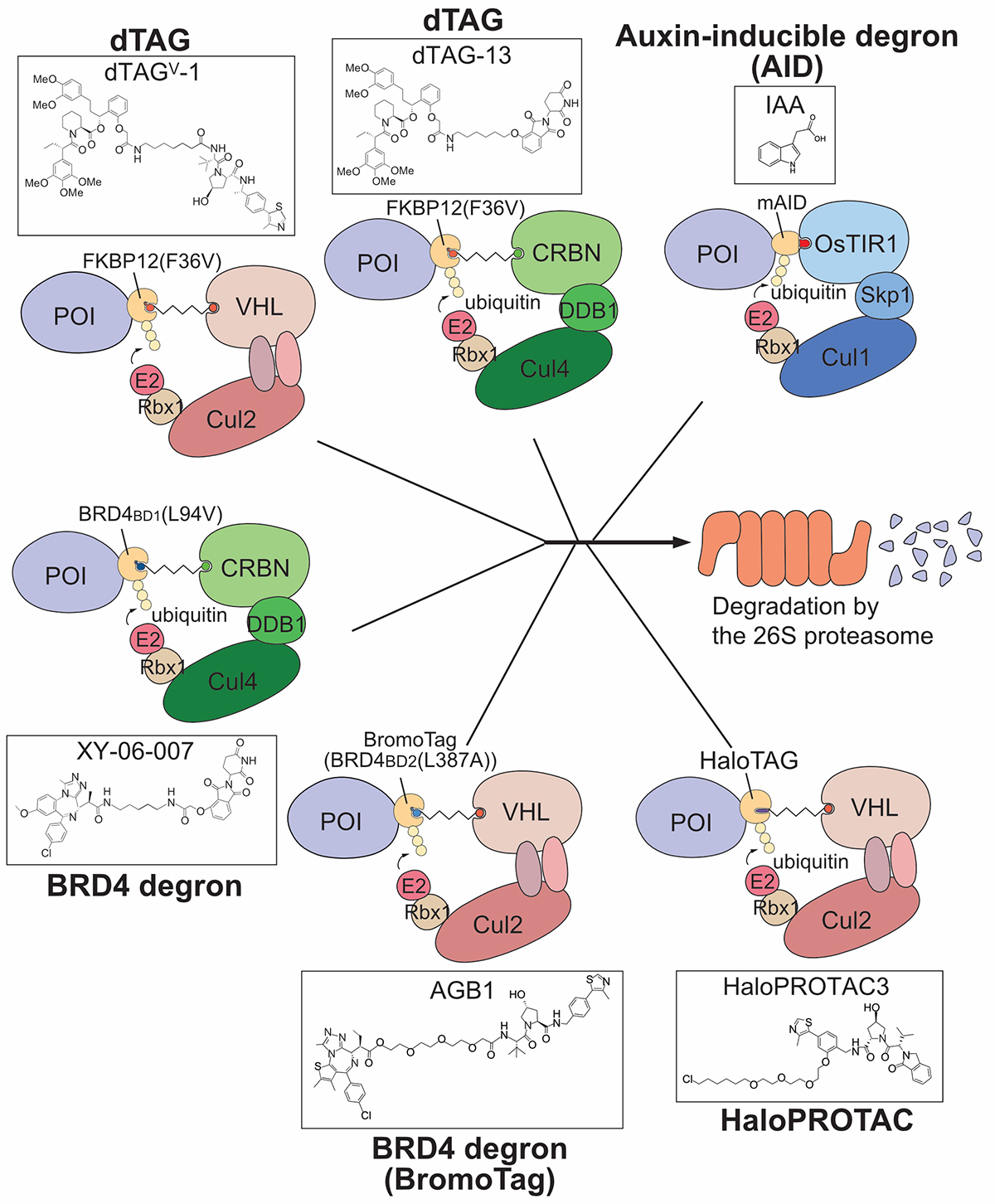

転写、DNA複製、DNA修復等の核内反応は、細胞増殖や染色体分配と密接に関係しています。通常培養細胞は24時間程度で2倍に増殖するため、核内反応に関与するタンパク質の機能を調べるには、数分〜数時間以内に標的タンパク質を除去し、その影響を調べることが、二次的影響を避けるために重要です(図1)。標的タンパク質を迅速分解除去することを可能にする「デグロン法」は、まさに細胞核機能の研究に適した手法といえます。

本総説論文では、当研究室が開発したオーキシンデグロン(AID)法を含め、これまでに開発されたデグロン技術を説明し、それらがどのような細胞核機能研究に役立ってきたかを紹介しました(図2)。デグロン技術は比較的新たな研究手法であるため、今後多くの細胞核機能研究に役立つと予想されます。

本論文はCurrent Opinion in Cell Biology誌が2022年6月に発行する「細胞核」特集号に掲載されます。この特集号は遺伝研の前島一博教授及び、イスラエル・ヘブライ大学のEran Meshorer教授によって編集されています。

「地球バイオゲノムプロジェクト」の進捗について科学雑誌「PNAS」で紹介されました

「地球バイオゲノムプロジェクト(EBP: Earth BioGenome Project)」は2018年に始まった非営利目的の国際プロジェクトで、150万にものぼる地球上に確認されている全ての真核生物種のゲノムDNAの配列情報を10年間でカタログ化するというものです。国立遺伝学研究所から、軟骨魚類のゲノム配列解析プロジェクト「Squalomix」を率いる分子生命史研究室の工樂教授が参加しています。地球上の全ての真核生物のゲノム情報を明らかにすることにより、生物多様性の保護や自然との共生を通した人類社会の存続のための解決策を見出していきます。今回、EBPの計画にある3つのフェーズのうちの最初のフェーズが完了に近づいていることをうけて、活動の概要が報告されました。

- PNASの記事 The Earth BioGenome Project 2020: Starting the Clock.

Harris A. Lewin et al.

PNAS 2022 January 17 DOI:10.1073/pnas.2115635118

~工樂教授のコメント~

ゲノム情報だけで答えられる問いは多くはありませんが、やはり分子レベルの生命科学研究の欠かせない土台です。それに多様な解析を積み上げることにより、生命の多様性の歴史や自然の「いま」をより深く理解できるはずです。日本固有の生物相にとくに注目し、世界の拠点と連携して、DNA情報を読み取る努力を続けて参ります。

新型コロナウイルス感染症に関する遺伝研の対応について【2022年1月17日版】

『一般公開2022』開催中止 のお知らせ

2022年4月に開催を予定しておりました国立遺伝学研究所『一般公開2022』は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から昨年に続き開催中止を決定いたしました。

楽しみにされていた皆様におかれましては大変申し訳ございませんが、何卒ご理解をいただきたく宜しくお願い申し上げます。