Archive

- Home

- 2026/3

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

発達期のマウス体性感覚野に見られる自発活動の

空間パターン遷移

Developmental Phase Transitions in Spatial Organization of Spontaneous Activity in Postnatal Barrel Cortex Layer 4

Shingo Nakazawa, Yumiko Yoshimura, Masahiro Takagi, Hidenobu Mizuno, Takuji Iwasato.

Journal of Neuroscience 2020 September 4 DOI:10.1523/JNEUROSCI.1116-20.2020

脳は外界からの刺激のない状態でも自発的に活動しますが、子供の脳にはおとなの脳とは異なった特徴をもつ自発活動がみられ、脳の発達との関連に注目が集まっています。以前に私たちの研究室は、生後5日齢の新生仔マウスの体性感覚野でパッチワーク型の空間パターンを示す自発活動が観察されることを報告しました。(2018年のプレスリリース記事)

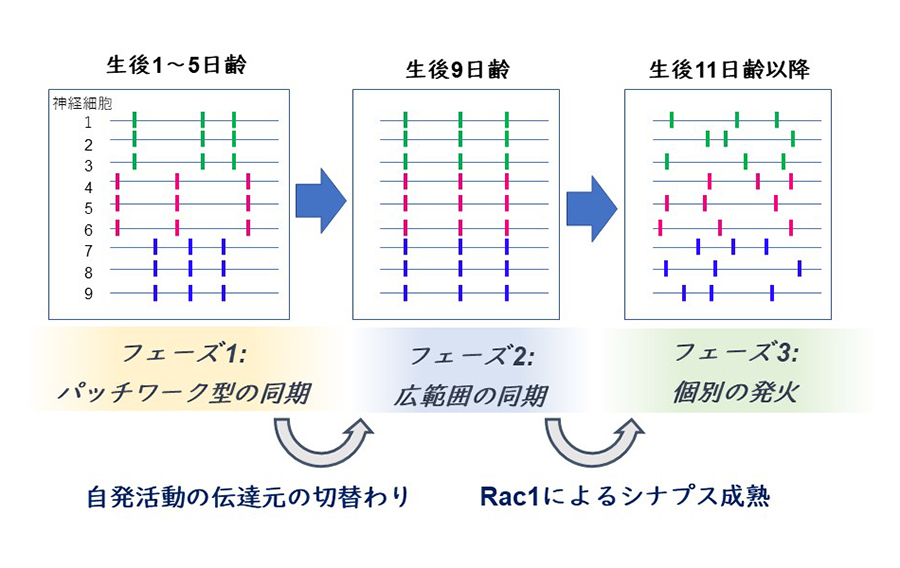

今回、マウス体性感覚野の自発活動が発達に伴ってどのように変化するかを生後2週間に渡って詳細に観察しました。その結果、1日齢から5日齢の脳ではパッチワーク型の活動(フェーズ1)、9日齢頃には脳の広い範囲が同期する新しいタイプの活動(フェーズ2)、そして、11日齢からは個々の神経細胞が個別に発火する、おとなの脳に似た特徴をもつ自発活動(フェーズ3)があることがわかりました(図)。

視床の活動を抑制するとフェーズ1の活動は消失しましたが、フェーズ2や3の活動は影響を受けませんでした。つまり、フェーズ1の自発活動は視床を経由して大脳皮質に伝達されるのに対し、フェーズ2や3の活動は別の場所から伝達されることがわかりました。一方、フェーズ2からフェーズ3の遷移期には大脳皮質でシナプスが急激に増加・成熟しますが、シナプス形成に重要な働きをするRac1分子の活性をこの時期の大脳皮質で阻害すると、フェーズ2から3への遷移が障害を受けました。すなわち、Rac1がシナプス成熟を促進することによって自発活動をフェーズ2から3に遷移させる可能性が示唆されました。

本研究は、科学研究費補助金(16H06459, 16H06460, 20H03346)の支援の下、国立遺伝学研究所・岩里研究室の中沢信吾研究員(現・ジュネーブ大学博士研究員)が中心となり、生理学研究所、熊本大学との共同研究として行われました。

図:マウス体性感覚野の自発活動は、発達に伴いフェーズ1(グループ毎の同期発火), 2(広範囲の同期), 3(非同期の発火)の空間パターン遷移を示す。フェーズ1から2への遷移は自発活動の伝達元が切り替わることによって起きる。一方、フェーズ2から3への遷移ではRac1によるシナプス成熟が重要な役割を担う可能性が示された。

ゼブラフィッシュは、“うで”を再生することができる

Zebrafish can regenerate endoskeleton in larval pectoral fin but the regenerative ability declines

Keigo Yoshida, Koichi Kawakami, Gembu Abe, Koji Tamura Developmental Biology 463, 110-123 (2020). DOI:10.1016/j.ydbio.2020.04.0101.背景 再生は体の傷んだ部分が元の状態に回復する現象です。再生は脊椎動物でも確認されていますが種によって能力が異なります。哺乳類は肝臓や指先など体のごく一部しか再生できませんが、両生類には、手足、顎、脳、脊髄、心臓、水晶体、網膜、肝臓などに非常に高い再生能力を持っているものがいます。魚類であるゼブラフィッシュも高い再生能力をもち、脳、脊髄、心臓、網膜、肝臓、あご、ひれが再生します。けれども、ひれで再生できる構造は、鰭条(fin ray)を含む外骨格で、内骨格は再生できないとされてきました。

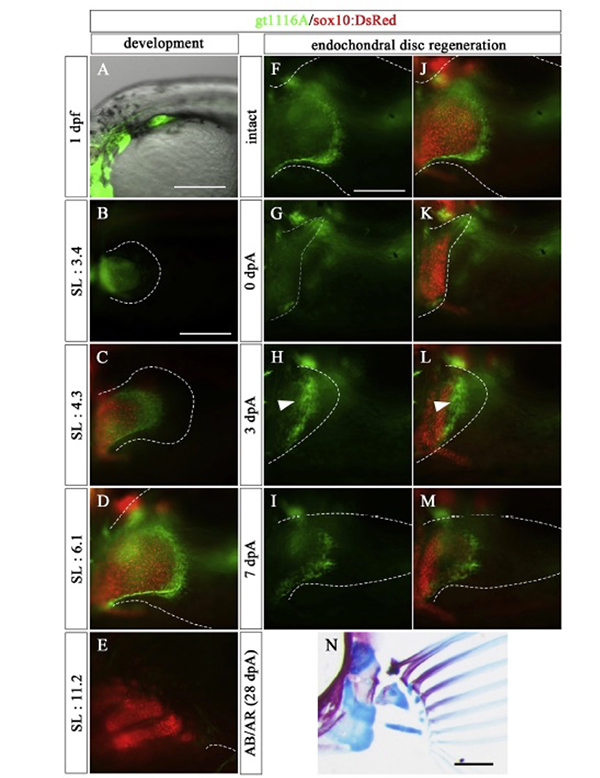

2.結果 本研究で私たちは、ゼブラフィッシュの稚魚期(21日齢)の発生中の胸びれ(前肢に相当)において内骨格が再生することを初めて示しました。胸びれの発生過程では、分化した軟骨細胞が板状に凝集した軟骨板(endochondral disc)が形成され、これがひれの付け根の内骨格要素である近位担鰭骨(きんいたんきこつ)の原基となります。この軟骨板の半分を切除すると、切除した部分は再生し、もとの内骨格パターンと同等のパターンを形成しました。再生の初期過程を観察したところ、ひれの初期発生で内骨格原基の成長に重要な上皮構造である外胚葉性頂堤(AER)の分子マーカーが切除後の切断面を速やかに覆う上皮で発現していること、切断面の間充織細胞が活発に増殖を始めることが分かりました。軟骨板の再生は、付加再生である四肢の再生過程と同様に、鰭の発生過程をなぞっていると考えられます。発生が進むにつれて胸鰭の内骨格の再生能力は低下し、成体のゼブラフィッシュでは再生能力は失われて、骨格は再生せず切除後に残された内骨格がただ肥大するだけになります。

3.今後の期待 内骨格の再生過程をゼブラフィッシュの特長である遺伝学的解析またはイメージング手法を用いて分子および細胞レベルで解明することが期待できます。このように発生過程で異なる再生能力をもつゼブラフィッシュの胸鰭内骨格の再生は、哺乳類の四肢再生能力の獲得にむけての新しいモデルとなるシステムと考えられます。

本研究は、東北大学大学院生命科学研究科田村宏治教授の研究室との共同研究として行われました。NBRP、NBRP基盤技術整備プログラム、NBRPゲノム情報等整備プログラムに支援されました。

図:prdm16遺伝子のトラップ系統では、発生(development)過程において胸びれの内骨格部分の間充織細胞がラベルされ、GFP(緑)を発現している。この系統においては、軟骨板の再生過程(endochondrial disc regeneration)においても、内骨格部分の間充織細胞にGFPが発現した。図中の赤は、sox10遺伝子の発現を示し、軟骨細胞がラベルされている。

齧歯類「カピバラ」のゲノム配列決定とその進化学的解析

Press release

The dynamics, causes and impacts of mammalian evolutionary rates revealed by the analyses of capybara draft genome sequences

Isaac Adeyemi Babarinde and Naruya Saitou

Genome Biology and Evolution (2020) evaa157 DOI:10.1093/gbe/evaa157

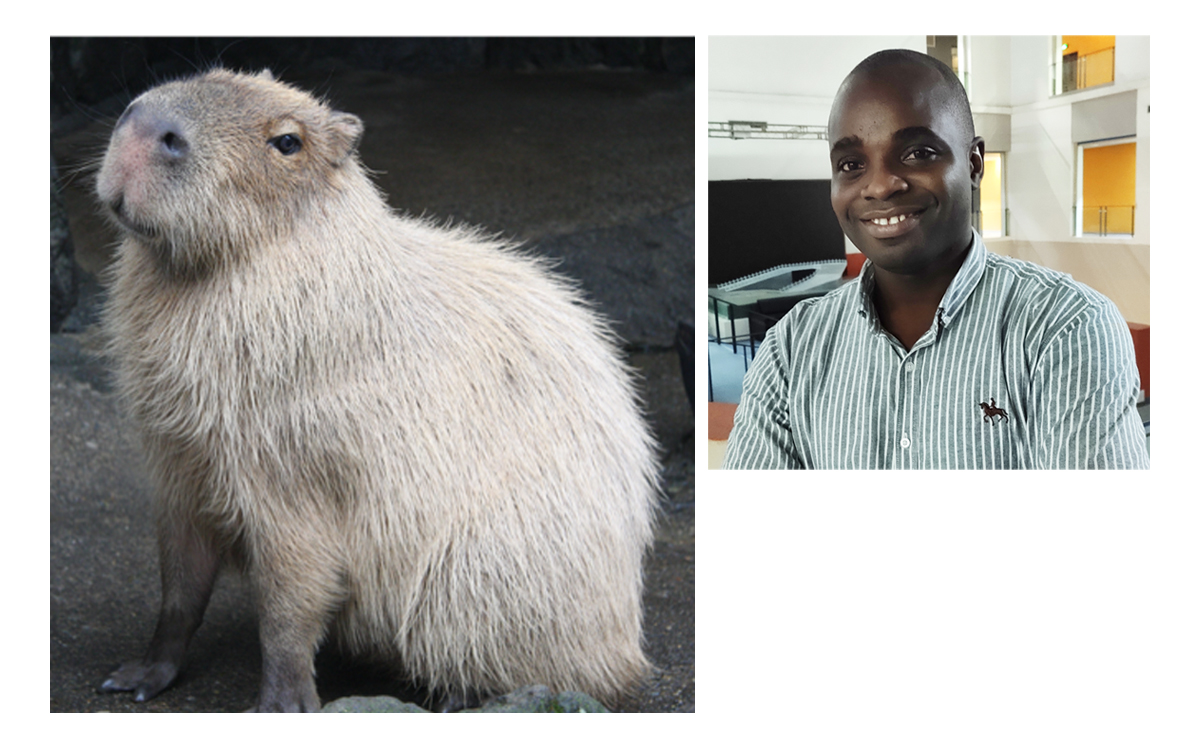

哺乳類の中でも特にネズミの仲間である齧歯類のDNAの進化は特殊です。そこで、齧歯類のなかで最大の体重を有するカピバラの概要ゲノム配列を決定し解析しました。

その結果、カピバラゲノムの大きさはヒトゲノムの80%程度であることが判明しました。さらに、他の哺乳類のゲノムと比較した結果、カピバラはモルモットよりも60倍体重が大きいが、両者のゲノム進化速度は似通っていることが明らかになりました。このように、どの系統群に属するのかという要因のほかに、世代時間と一度に産む子供数が中立進化速度と相関していました。また、肝臓トランスクリプトーム解析を行なった結果、遺伝子の発現パターンがこれらの進化速度に影響されていることがわかりました。

今後も、未だゲノム配列の決定されていない哺乳類に着目し、そのゲノム配列を決定・解析することで哺乳類の形態進化をゲノムデータから推定していきます。

本研究は、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 集団遺伝学研究室のアイザック・ババリンデ博士(総研大遺伝学専攻修了生)と斎藤成也教授によって実施されました。

本研究成果は、英国科学雑誌「Genome Biology and Evolution」に2020年8月24日に掲載されました。

写真左: ありし日のカピバラ「雷ちゃん」(写真提供:伊豆シャボテン動物公園)

写真右:斎藤研究室で総合研究大学院大学の博士号を取得し、現在中国でポストドクをしているババリンデ博士(アフリカ・ナイジェリア出身)

有用藻類を高塩濃度、酸性下で増やせ!

Press release

Efficient open cultivation of cyanidialean red algae in acidified seawater

Shunsuke Hirooka, Reiko Tomita, Takayuki Fujiwara, Mio Ohnuma, Haruko Kuroiwa, Tsuneyoshi Kuroiwa and Shin-ya Miyagishima

Scientific Reports (2020)10: 13794 DOI:10.1038/s41598-020-70398-z

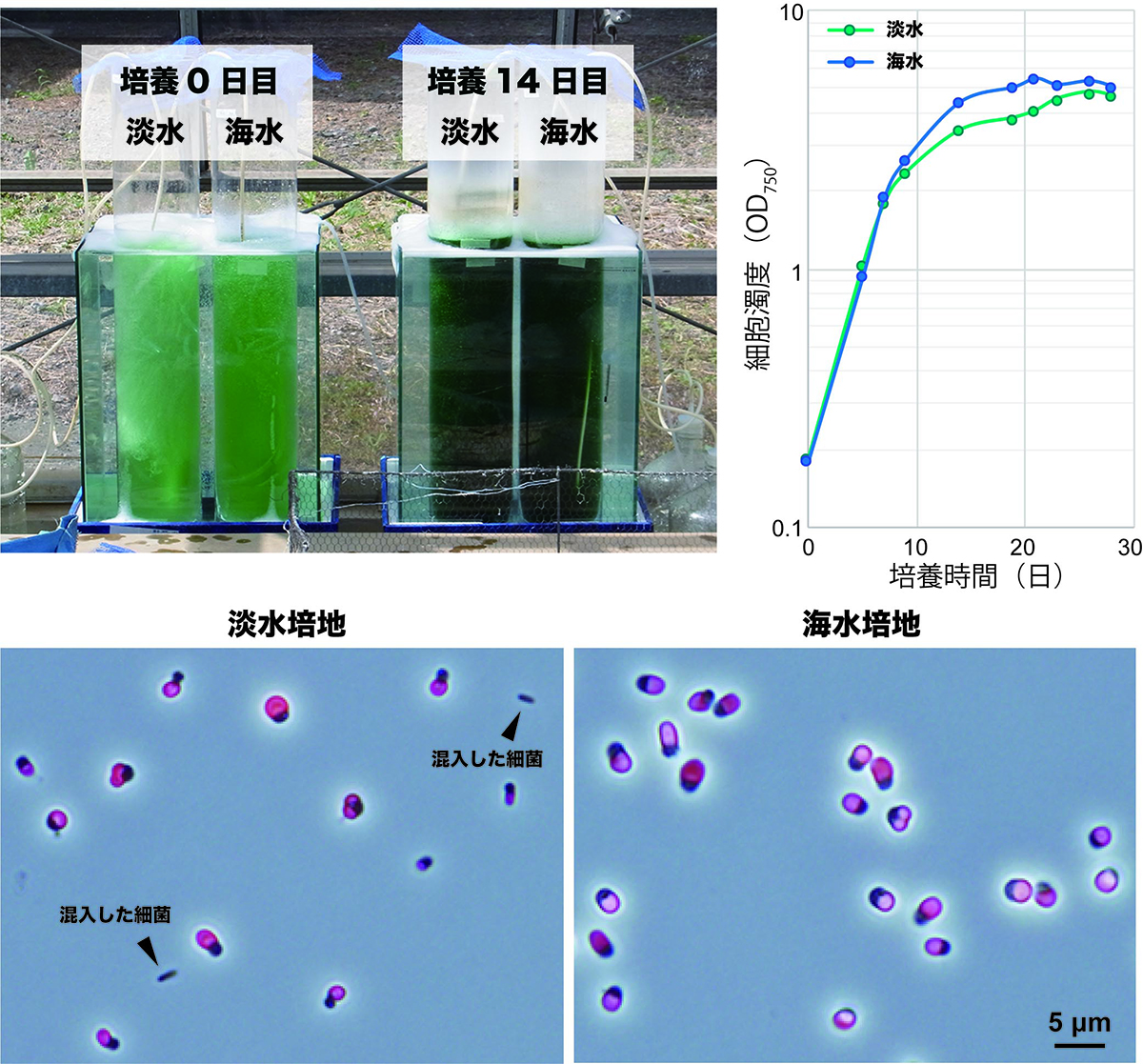

微細藻類は機能性食品や代替燃料などに広く利用されていくことが期待されています。しかしながら、微細藻類を容易に増やすための「屋外開放培養」は、藻類を捕食する微生物など他生物の混入増殖が問題となり、限られた種類の淡水産藻類でしか成功していません。一方で、淡水はこれから不足することが予測され、淡水産藻類の培養には様々な制約が生じるため、豊富にある海水による淡水産藻類の培養が望まれています。

本成果では、淡水産藻類である単細胞紅藻「イデユコゴメ類」の塩耐性を強化する培養法を開発し、酸性化させた天然海水を用いた「屋外開放培養」に成功しました。高塩濃度、酸性下では他生物が混入増殖できないので、本培養系では酸性を好むイデユコゴメ類を高塩濃度に馴化させ、高い塩濃度である天然海水を酸性化させた培養液を用いることで、微生物の混入増殖を抑制できるようにしました。

本研究で使用したイデユコゴメ類は、他の微細藻類に比べて高密度まで増殖し、タンパク質および各種ビタミンの含有量が高く、それらの栄養成分の不足が問題となっている水産飼料などとしての利用が期待されています。また、遺伝的改変によりDNAワクチン含有飼料などとしての利用も期待されます。

本研究は、情報・システム機構 国立遺伝学研究所の廣岡俊亮特任助教、宮城島進也教授、広島商船高等専門学校の大沼みお准教授、日本女子大学理学部の黒岩常祥客員研究員(東京大学名誉教授)による共同研究グループによって実施されました。

また、本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業 探索加速型 「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域における研究開発課題「弱酸性化海水を用いた微細藻類培養系及び利用系の構築」(研究代表者:宮城島進也)の支援を受けて行われました。

本研究の成果は、英国科学雑誌「Scientific Reports」に2020年8月24日午後6時(日本時間)に掲載されました。

なお、本研究に関連して以下の国際特許を出願中です。

・WO2019/107385 新規微細藻類、及びその使用

・WO2020/071444 淡水産微細藻類の培養方法

・公開前出願中 薬物送達組成物

図: 淡水培地と天然海水培地におけるシゾンの屋外開放培養とその比較

それぞれ7リットルの淡水培地と天然海水培地に塩耐性を強化したシゾンを植え、14日間屋外開放培養した結果を示す。シゾンが、海水培地でも淡水培地と同等の速度でまた同等の密度まで増殖したことが分かる。一方で、海水培地では細菌が混入していない。

微細藻類の一日

~真核光合成生物の増殖機構の理解に向けた日周-細胞周期トランスクリプトームデータベースの構築~

Relationship between cell cycle and diel transcriptomic changes in metabolism in a unicellular red alga.

Takayuki Fujiwara, Shunsuke Hirooka, Ryudo Ohbayashi, Ryo Onuma, and Shin-ya Miyagishima.

Plant Physiology (2020) 183: 1484–1501 DOI:10.1104/pp.20.00469

水圏では様々な系統の微細藻類が光合成を行っており、一次生産者として重要な役割を果たしています。近年、再生可能エネルギー、タンパク質源として藻類バイオマスの活用が注目されている一方で、水域の富栄養化によるプランクトンの異常発生(アオコの発生や赤潮など)など生活環境や水産業への被害も問題となっており、その増殖機構を知ることは重要です。

微細藻類は光合成によって増殖しますが、自然環境には昼夜があり、光合成のできる時間帯は昼間に限られています。一方で、多くの微細藻類は夜間にDNA複製と細胞分裂(細胞周期進行)を行うことが知られています。しかしながら、微細藻類が一日の中で、どのように効率よく光合成を行い、どのような分子基盤で細胞分裂を行うのか、という基本的な問題は意外にもほとんど理解が進んでいません。

この問題を解決するために、本研究では、微細藻類の日周におけるトランスクリプトーム変動解析を行いました。また、モデル藻類として単細胞紅藻Cyanidioschyzon merolae(シゾン)を用いました。C. merolaeは遺伝子数が真核光合成生物の中で最少クラス(16 Mb, 約5,000遺伝子)で、解析対象となる遺伝子セットが極めて少なく様々な実験に有用です。解析の結果、昼間には多くの主要代謝系(炭化水素、アミノ酸、ビタミン合成など)の遺伝子群が一斉に誘導されること、一方で夜間には解糖系に関連する一部の遺伝子群やdNTP(DNAの材料)新生に関わる遺伝子群が誘導されることがわかりました。この結果は昼間に光合成を行い細胞生長し、夜間に細胞周期進行することをよく反映しています。代謝遺伝子群の変動の詳細は、論文のサプリメントデータで見ることが出来ます。

また、細胞周期に依存する遺伝子発現を日周期によるそれと区別するために、細胞周期制御タンパク質(CDKAやRBR)の変異体を作成し、トランスクリプトーム変動解析を行いました。その結果、既知の細胞分裂関連遺伝子群とともに、細胞周期に依存する機能未知遺伝子群を見つけることが出来ました。これらは、藻類の細胞分裂に関わる新規遺伝子群である可能性が高いと考えられます。

本研究で樹立した遺伝子発現データベースは、微細藻類の日周における基本的な細胞動態の理解にとどまらず、将来的には、代謝改変によるバイオマス生産の増大、プランクトンの異常発生の予測や対策などに役立てることが出来ます。

本研究は、科学研究費補助金(17H01446、18K06300、20H00477)、JST未来社会創造事業などの助成のもとに実施されました。

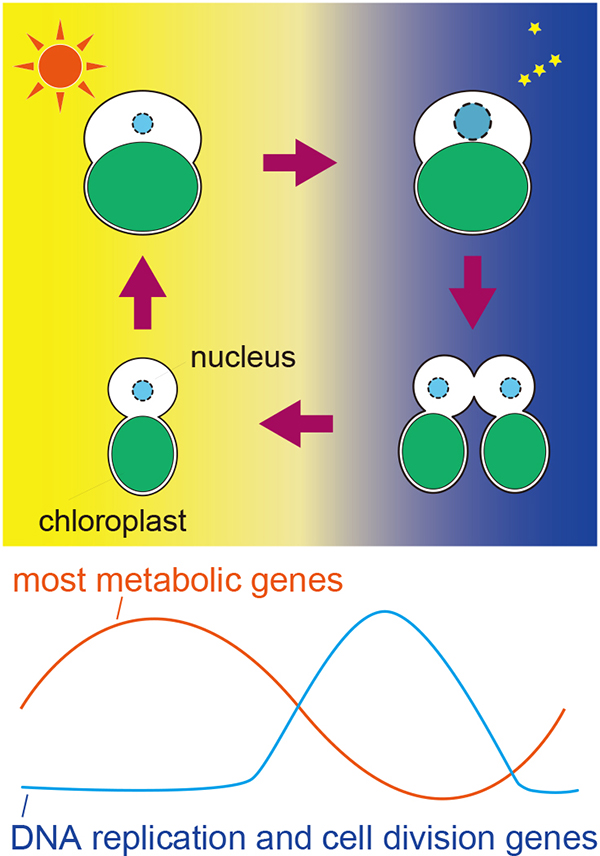

図:真核微細藻類の一日。真核微細藻類の多くは、昼間光合成によって成長し、夜間DNA合成と細胞分裂を行う。これを反映するように多くの代謝遺伝子の発現は昼に上昇する。一方で、DNA複製や細胞分裂関連遺伝子は細胞周期に依存して夜間に発現する。

新型コロナウイルス感染症に関する遺伝研の対応について【2020年7月31日版】

夏季休業のお知らせ(8/14-17)

本研究所は、下記のとおり夏季一斉休業を実施します。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。

令和2年8月14日(金)~17日(月)

細胞内の流れが卵の極性決定因子を押し流す

Cytoplasmic streaming drifts the polarity cue and enables posteriorization of the Caenorhabditis elegans zygote at the side opposite of sperm entry

Kenji Kimura and Akatsuki Kimura

Molecular Biology of the Cell (2020) 31: 1765–1773 DOI:10.1091/mbc.E20-01-0058

*FOURTH SPECIAL ISSUE on FORCES ON AND WITHIN CELLS

国立遺伝学研究所・細胞建築研究室では、木村健二助教(現・関西学院大学理工学部講師)が中心となって、細胞内の流れが受精卵の極性形成に寄与する仕組みを明らかにした。本成果は米国細胞生物学会が発行するMolecular Biology of the Cell誌に2020年5月28日(日本時間)に公開された。

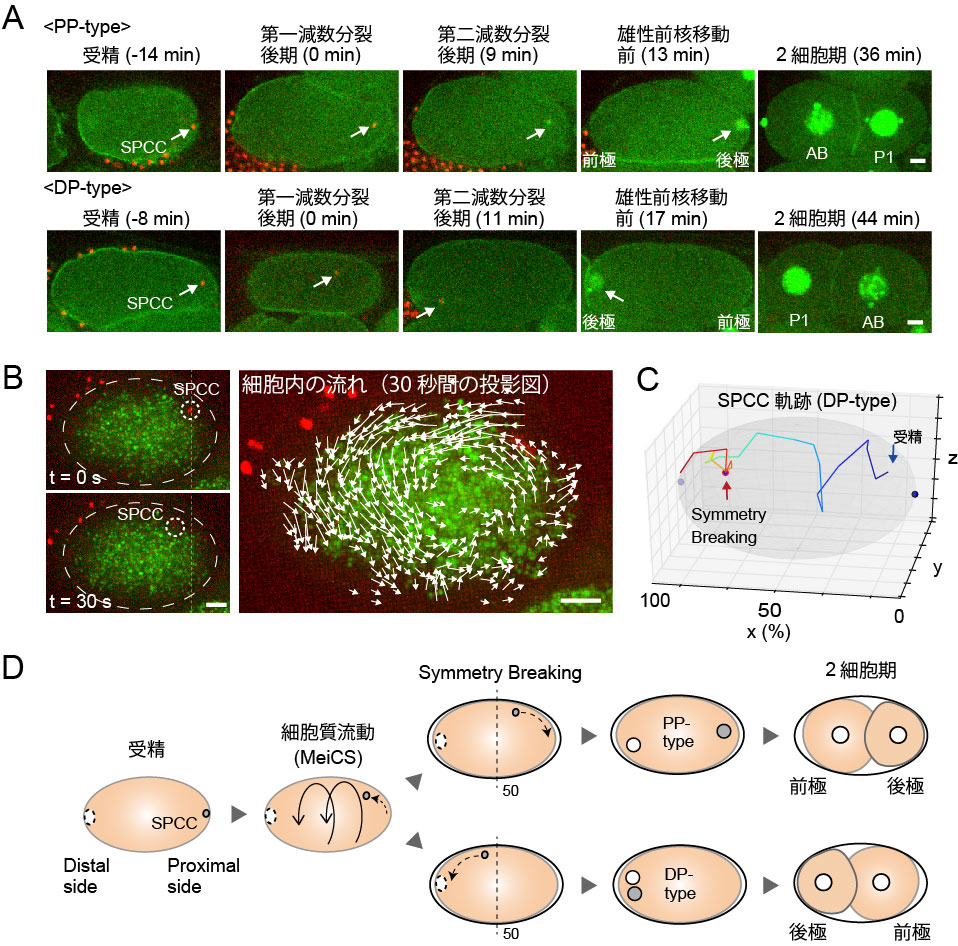

生物の発生過程では、細胞極性(細胞内の成分の偏った分布)によって将来の体軸の向きが決定される。その研究モデルとして線虫C. elegansの受精卵が古くから用いられており、精子が持ち込む核と中心体の複合体(SPCC)の卵内における位置が体軸の一つである前後軸の向きを決めることが知られていた(図A:PP-type, SPCC側が後極側(posterior)になる)。しかし、前後軸ができるのは受精から約30分後であり、その間にどのようにSPCCの位置が決まるのか不明であった。今回、ライブイメージングによってSPCCの動きを詳細に追うことで、受精直後に生じる細胞内の流れがSPCCの位置をランダムに変えることが明らかになった(図B)。SPCCは時おり精子が入った側から逆サイドまで流され、その場合、精子が入った側が前極側となった(図A, C:DP-type)。このような動きは細胞内の流れ自体が確率的にふるまうことによる。本研究成果は、線虫の発生が型通りに進む前に、細胞内の流れの確率的な特性が体軸決定に重要なSPCC位置を決めることを初めて示した(図D)。

本研究は、JSPS科研費(JP26840072, JP19K06681, JP16H05119, JP16H00816, JP18H05529, JP18H02414)、NIG-JOINT (76A2019)の支援を受けました。

図:(A) 受精直後から第一分裂までの線虫受精卵。白矢印で精子由来の核と中心体の複合体(SPCC)の位置を示した。上段PP-type、下段DP-type (B) SPCCの移動(白丸)と細胞質の流れ(白矢印)は一致した。(C) DP-typeにおけるSPCC軌跡例 (D) 細胞質流動(MeiCS)はSPCCを押し流して前後軸の決定に影響する。

茎が伸長を開始する仕組みの発見

~アクセル因子とブレーキ因子の巧妙なバランスによる茎伸長制御~

Press release

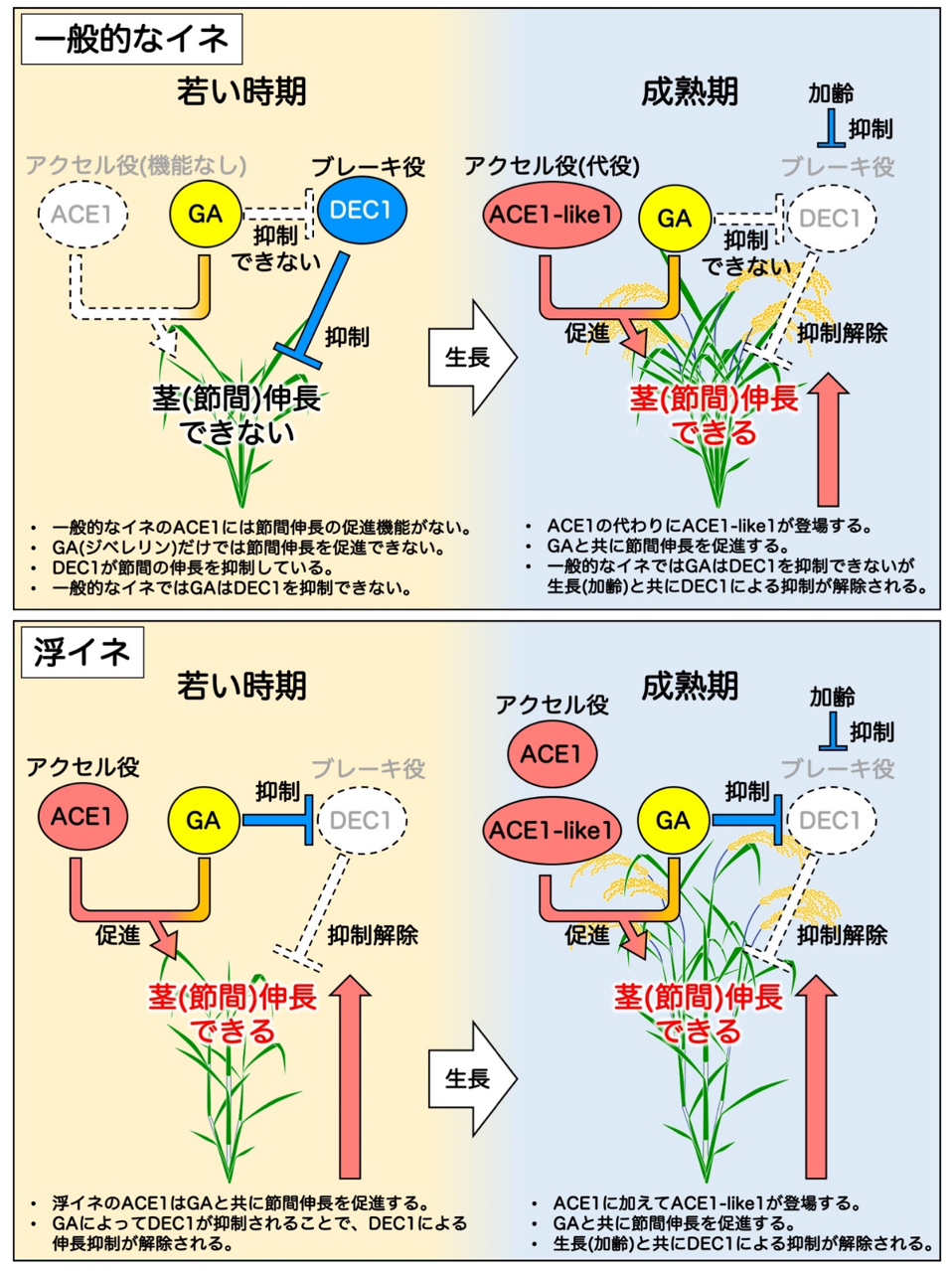

Antagonistic regulation of the gibberellic acid response during stem growth in rice

Keisuke Nagai, Yoshinao Mori, Shin Ishikawa, Tomoyuki Furuta, Rico Gamuyao, Yoko Niimi, Tokunori Hobo, Moyuri Fukuda, Mikiko Kojima, Yumiko Takebayashi, Atsushi Fukushima, Yasuyo Himuro, Masatomo Kobayashi, Wataru Ackley, Hiroshi Hisano, Kazuhiro Sato, Aya Yoshida, Jianzhong Wu, Hitoshi Sakakibara, Yutaka Sato, Hiroyuki Tsuji, Takashi Akagi and Motoyuki Ashikari Nature 15 July 2020 DOI:10.1038/s41586-020-2501-8このたび、名古屋大学生物機能開発利用研究センター永井啓祐助教、芦苅基行教授らの共同研究チームは、これまで謎であった植物の茎が伸長を開始する仕組みを解明しました。約50年前に日本人の研究者らによって、茎伸長の開始を制御する因子の存在が提唱されていましたが、その実態は未解明のままでした。今回、研究チームはイネを使って、茎伸長におけるアクセル役であるACE1遺伝子とブレーキ役であるDEC1遺伝子の2つの因子を発見し、相反する機能を持つこれらの因子のバランスによって、茎が伸長を開始するタイミングが制御されていることを明らかにしました。また、このACE1遺伝子とDEC1遺伝子による茎伸長の制御機構はイネ科植物に共通したメカニズムであることも判明し、本研究成果はイネだけではなく、コムギやオオムギなどのイネ科作物の草丈を人為的に制御する技術への応用が期待されます。

本研究は、岡山大学、横浜市立大学、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所、理化学研究所、農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構)との共同研究で行われたものです。

また本研究は、科学技術振興機構(JST)地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(SATREPS) (JPMJSA1706)、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)(JPMJCR13B1)、理研-名古屋大科学技術ハブ、文部科学省新学術領域研究(17H06473)、文部科学省新学術領域研究(16H06466)、科研費 若手研究(B)(16K18565)、科研費 若手研究(19K15815)、新農業展開ゲノムプロジェクト(QTL5003)の支援によって遂行されました。

この研究成果は、2020年7月15日16時付(日本時間2020年7月16日0時)の英国科学雑誌「Nature」オンライン版に掲載されました。

遺伝研の貢献 本研究で用いられた浮イネおよび野生イネは、遺伝研およびナショナルバイオリソースプロジェクト・イネ(Oryzabase)より分譲されたものです。遺伝研は当該材料のゲノム情報提供と解析で貢献しました。

トゲウオの連続的な種分化

Genome-wide patterns of divergence and introgression after secondary contact between Pungitius sticklebacks.

Yamasaki, Y.Y., Kakioka, R., Takahashi, H., Toyoda, A., Nagano, A. J., Machida, Y., Møller, P.R., and Kitano, J.

Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences (2020) 375: 20190548 DOI:10.1098/rstb.2019.0548

生態遺伝学研究室の山﨑曜研究員と北野潤教授を中心とする研究グループは、日本に生息するトゲウオ科トミヨ属の種分化過程について解明し、現存する最古の科学雑誌(1665年より刊行)である英国王立協会哲学紀要(フィロソフィカル・トランザクションズ)Bにその成果を報告しました。

種の定義には様々なものがありますが、動物学で広く受け入れられている定義にマイアーの生物学的種概念があります。あるグループに属する個体同士は交配出来るが、別のグループとは交配できないような場合に別種と定義するものであり、この定義によると生殖隔離の進化が種分化と言えます。

しかし、生殖隔離と一口に言っても、全く雑種が生まれないくらいに生殖隔離が完全な状態もあれば、雑種子孫がある程度生まれるくらいに生殖隔離が不完全な状態もあります。ここ数十年間の野生生物の種分化研究では、種分化の初期段階、つまり2つのグループが分かれ始める初期段階に着目したものが大多数でした。そこで本研究では、種分化の全体像を理解するために、種分化が完成する間近の種分化後期の状態を解析するべくトゲウオ科トミヨ属の魚に着目しました。

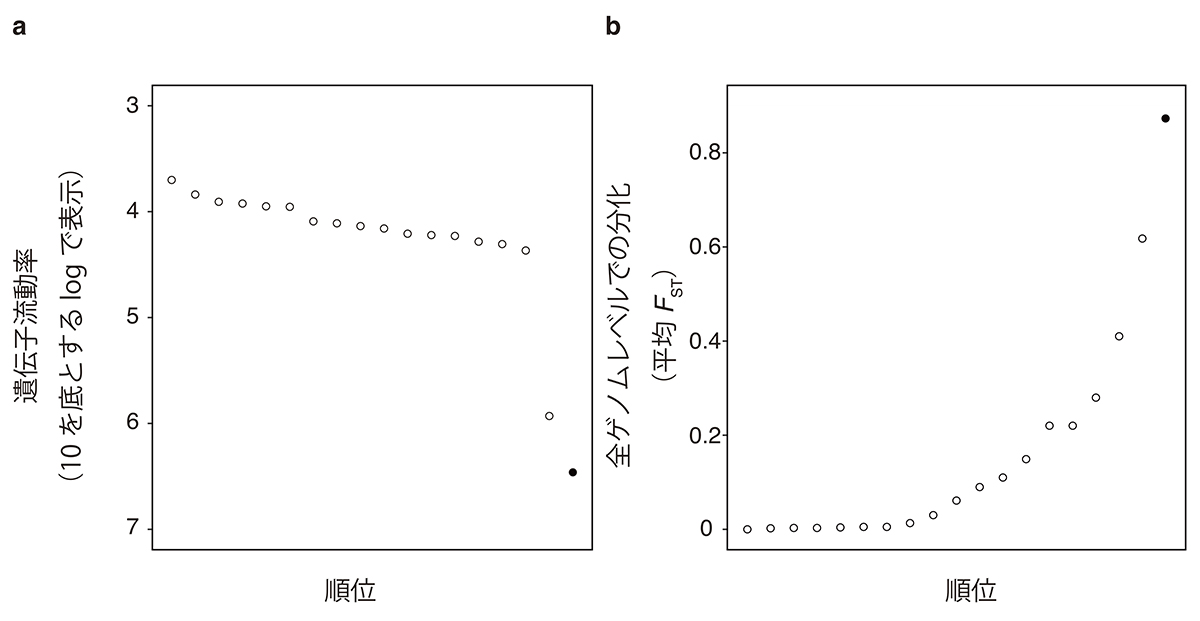

北海道東部では、トミヨ淡水型(Pungitius sinensis)とトミヨ汽水型(Pungitius pungitius)の2種が共存している河川がいくつか存在します(図1)。これら2種は雑種オスが不妊になるなど生殖隔離がありますが、同所生息域では未だに低い頻度で交雑が起こっています。これら2種の過去の集団履歴、種間での遺伝的分化や遺伝子流動を解析するために、まずは淡水型トミヨを利用して全ゲノム参照配列を決定しました。ついで、これら2種の複数個体の全ゲノム配列を解読しました。

その結果、これら2種は約170万年前に地理的隔離を受けて分岐が生じ、約3.7万年前に再び二時的に接触して、現在は低頻度で遺伝子を交換していることが明らかになりました。これまでに研究室内外で実施された他のトゲウオの研究例と比較すると、今回研究対象とした同所トミヨ2種の遺伝的分化は、これまで報告された同所種間よりも進行したものであり、完成間近の種分化段階にあることが明らかになりました(図2)。今後は、様々なトゲウオの種群を比較することで種分化過程の全体像に迫っていきたいと考えています。

本成果は、国立遺伝学研究所比較ゲノム研究室、水産大学校、龍谷大学、美幌博物館、コペンハーゲン大学との共同研究として、科研費、先進ゲノム支援、遺伝研博士研究員制度などの支援を得て行われました。

図:トミヨ淡水型(Pungitius sinensis)とトミヨ汽水型(Pungitius pungitius)。黒線は10 mm。

図:これまでに研究室内外で実施された他のトゲウオの同所種の研究例と比較。遺伝子流動率の高い順(a)、ゲノム分化の低い順番(b)に並べた。黒丸が今回研究対象とした同所トミヨ。

種の壁は絶対か?

Patterns of genomic divergence and introgression between Japanese stickleback species with overlapping breeding habitats.

Ravinet, M., Kume, M., Ishikawa, A., and Kitano, J.

Journal of Evolutionary Biology 2020 Jun 17. DOI:10.1111/jeb.13664

種分化は、ダーウィンの時代から現在まで続く「謎中の謎(mystery of mysteries)」です。種分化とは、一般的に「生殖隔離の進化」と定義されます。生殖隔離は、有るか無いかの二択ではなく、より正確に言うと「遺伝子流動率の低下」のことであり、連続的なものです。種の間に存在する生殖隔離とは、一体どの程度固定的なもので、どの程度流動的なものなのでしょうか?

生態遺伝学研究室とノッティンガム大と京都大学の共同研究チームは、日本に生息するトゲウオを利用してこの問いに挑み、その成果をヨーロッパ進化学会の刊行するJournal of Evolutionary Biologyに発表しました。

北海道の東部では、イトヨ(Gasterosteus aculeatus)とニホンイトヨ(G. nipponicus)という67万年くらい前に分岐したトゲウオ2種が生息しています。これら2種は、野外で見つかる雑種は少なく、ゲノム全体での配列の違いも大きいことが生態遺伝学研究室によって示されています。雑種が少ない一つの要因は、イトヨは川の上流、ニホンイトヨは川の下流で産卵するというように、産卵場所をうまく分けていることにあります。このたび、生態遺伝学研究室は、小河川の中で、ほぼ同じ場所でこの2種が生息している集団の全ゲノム解読を行い、遺伝子流動率などを解析しました。

その結果、この小河川では、2種間のゲノムレベルでの違いが明らかに低下しており交雑が進んでいることが分かりました。しかし、それでも別々の2種としてたしかに存在しており、種が均一化する現象、いわゆる逆行種分化(speciation reversal)は進行していませんでした。

トゲウオでは、生息地の人為的撹乱によって逆行種分化が生じた例がカナダで報告されており、今後は、どういった要因があれば生殖隔離が維持されて逆行種分化が生じないのか、どういった要因があれば逆行種分化によって種の壁が崩壊するのか、その要因に迫っていきます。

本研究は、科研費の支援を一部受けました。なお、筆頭著者のマーク・ラビネイ研究員は、生態遺伝学研究室の博士研究員として2年間ほど遺伝研で研究していました。

- 筆頭著者マーク・ラビネイ研究員、遺伝研在籍時のインタビュー記事はこちら

図:イトヨ(上)とニホンイトヨ(下)

2020年度 第4回 ABS講習会【ワシントン条約編】をウェビナー(Zoom)で開催

2020年度第2回「先進ゲノム支援」支援課題の公募のお知らせ

オスとメスの違いは、性染色体が生み出すのか、ホルモンが生み出すのか。

Differences in the contributions of sex linkage and androgen regulation to sex-biased gene expression in juvenile and adult sticklebacks.

Kitano J, Kakioka R, Ishikawa A, Toyoda A, Kusakabe M.

Journal of Evolutionary Biology 2020 Jun 13 DOI:10.1111/jeb.13662

動物のオスとメスの違いにおいて、性染色体の果たす役割が、発生・発達・成長段階で大きく変わるということを生態遺伝学研究室が解明し、ヨーロッパ進化学会の刊行するJournal of Evolutionary Biologyに発表しました。

動物のオスとメスは、見た目や行動など多くの点で違いがあり、性的二型と呼ばれます。例えばトゲウオ科のイトヨは、稚魚の時はオスとメスで見た目や行動に違いは見られませんが、成魚になるとオスは婚姻色を呈し縄張りを持ち求愛行動を示します(図1)。一方、メスはそのような色や行動を示しません(図1)。イトヨの性的二型は、チャールズ・ダーウィンが性淘汰(繁殖の成効率が個体間で違うことに着目した進化の理論)という概念を構築したり、ノーベル賞を受賞したニコ・ティンバーゲンが動物行動学(動物の行動を科学的に研究する学問でエソロジーとも呼ばれる)という学問分野を開拓したりするのに役立ってきました。

脊椎動物では、このような性的二型を生み出すメカニズムに、性連鎖(性染色体に原因遺伝子が座乗していること)と性ステロイド(アンドロジェンなど)による遺伝子発現制御があります。性染色体が性的二型を生み出すのか、ホルモンが性的二型を生み出すのかは、進化生物学における論争の種となってきました。

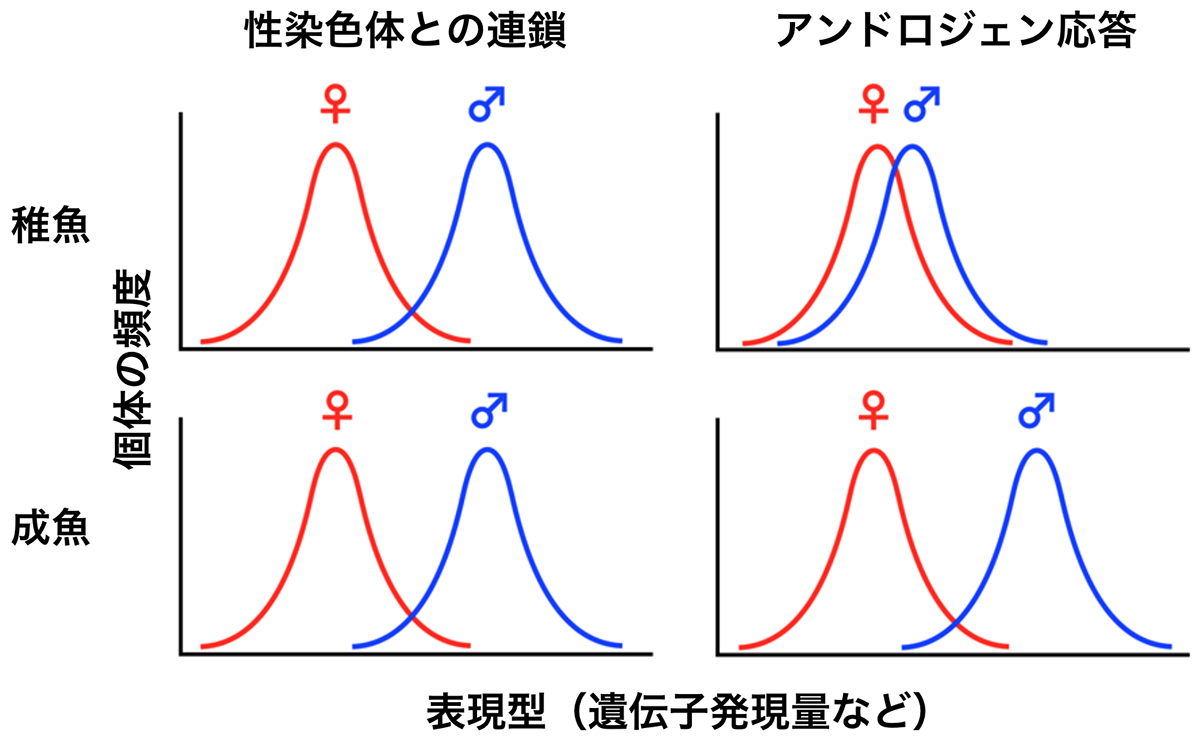

本研究チームは、脳のトランスクリプトーム(ゲノム中の全遺伝子の発現)の性差における性連鎖とアンドロジェン応答の役割を解析しました。その結果、稚魚に比して成魚では、性差を示す遺伝子の総数は増えますが、性差における性連鎖の相対的な貢献度は著しく低下しました。代わりに、アンドロジェン応答の役割が増加しました。これは、アンドロジェンの量がオスの成魚でのみ高まる知見と合致しています。この様子を模式図として示すと図2のようになります。

性染色体の役割が、発生・発達・成長段階で変化していくということは、あたり前のようだけど誰も着目しなかった部分であり、見逃されていた部分に着目しゲノム技術を用いて検証したという独自性の高い視点について高く評価して頂きました。

本研究は、生態遺伝学研究室が中心となり、比較ゲノム研究室と静岡大学との共同研究として行われました。日本学術振興会の科研費と遺伝研共同利用の支援を受けました。

図:成熟したオス(上)とメス(下)の頭部

図:性染色体とアンドロジェンの役割の違いを示した模式図

新型コロナウイルス感染症に関する遺伝研の対応について【2020年7月2日版】

キンギョの様々な形態はどうやって生み出されたのか?

The Genetic Basis of Morphological Diversity in Domesticated Goldfish

Tetsuo Kon, Yoshihiro Omori, Kentaro Fukuta, Hironori Wada, Masakatsu Watanabe, Zelin Chen, Miki Iwasaki, Tappei Mishina, Shin-ichiro S. Matsuzaki, Daiki Yoshihara, Jumpei Arakawa, Koichi Kawakami, Atsushi Toyoda, Shawn M. Burgess, Hideki Noguchi, Takahisa Furukawa. Current Biology 30, 1-15 (2020). DOI:10.1016/j.cub.2020.04.0341. 背景 キンギョは1000年以上にわたって愛玩動物として飼育され、色、頭部の形、体の形、ヒレの形、目の形などが異なるさまざまな品種が生み出されてきた。現在、180以上の変異種、70以上の遺伝学的に樹立された系統が存在する。私たちは2019年にキンギョ(ワキン)の全ゲノム塩基配列を発表した。キンギョの祖先は4回の全ゲノム重複(WGD)を経て、最終段階で2n=50から生じた2n=100の異質4倍体ゲノムをもつ。異質4倍体ゲノムの生物では、サブゲノムが非対称的に進化し、それが多様な表現型を生み出すことが予想される。

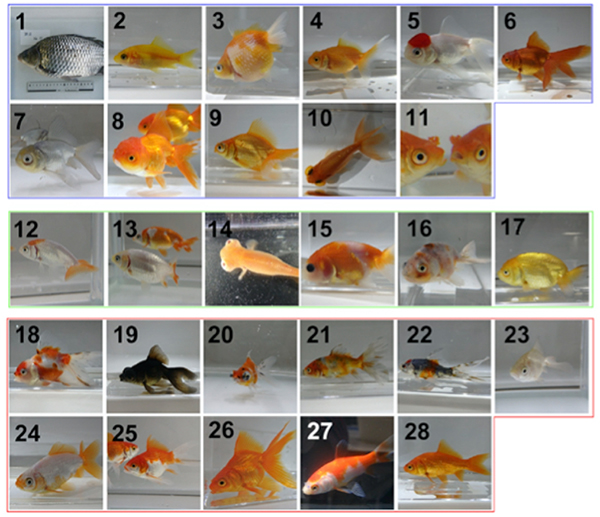

2. 結果 キンギョゲノム上の転移因子(TE)を指標に、LとS、2セットのサブゲノムを同定した。次に、27のキンギョ系統の全ゲノム塩基配列の決定を行なった。これにより、キンギョが大きな3つのグループ(江戸、チャイナ、ランチュウ)に分かれることがわかった。さらに、GWASによる変異系統の解析を行った。その結果、「背びれなし」(ランチュウの特徴)ではSサブゲノム上のLrp6(Lrp6S)、「長い尾ひれ」ではSサブゲノム上のkcnk5b(kcnk5bS)、「出目」ではLサブゲノム上のLrp2a(Lrp2aL)、「アルビノ」ではLとS両方のoca2、「ハート型尾ひれ」ではS上のrpzクラスターが変異の原因遺伝子(候補)であることを明らかにした。

3. 今後の期待 WGDで生じたサブゲノム上の変異が、キンギョの多様な形態を生み出していることがわかった。キンギョのLとSのサブゲノムは、コモンカープ(コイ)のBとAのサブゲノムに対応させることができ、構造がよく保存されていた。LRP2はヒトではDonnai-Barrow症候群の原因遺伝子であり、OCA2はヒトでは眼皮膚白皮症の原因遺伝子である。キンギョの変異体は、ヒト疾患研究のモデルにもなる。

本研究は、大阪大学と国立遺伝学研究所・比較ゲノム解析研究室・発生遺伝学研究室・先端ゲノミクス推進センターとの共同研究として行われた。NIG-JOINTに支援された。

図:本研究で用いたキンギョ野生型(1)と変異型(2-28)。ゲノム解析により、変異型はチャイナグループ(2-11)、ランチュウグループ(12-17)、江戸グループ(18-28)に分けられた。

相同なDNA配列間でRad51リコンビナーゼによるDNA鎖を交換するしくみを解明

〜ヒトがん抑制の分子機構研究に弾み〜

Press release

Real-time tracking reveals catalytic roles for the two DNA binding sites of Rad51

Kentaro Ito, Yasuto Murayama, Yumiko Kurokawa, Shuji Kanamaru, Yuichi Kokabu, Takahisa Maki, Tsutomu Mikawa, Bilge Argunhan, Hideo Tsubouchi, Mitsunori Ikeguchi, Masayuki Takahashi & Hiroshi Iwasaki Nature Communications (2020) 11, 2950 DOI:10.1038/s41467-020-16750-3東京工業大学 科学技術創成研究院 細胞制御工学研究センターの岩﨑博史教授、伊藤健太郎研究員、同大学 生命理工学院 生命理工学系のTAKAHASHI MASAYUKI特任教授、国立遺伝学研究所の村山泰斗准教授、横浜市立大学の池口満徳教授、理化学研究所の美川務専任研究員らの研究グループは、DNAの相同組換えの中心的な反応であるDNA鎖交換の反応機構を明らかにしました。

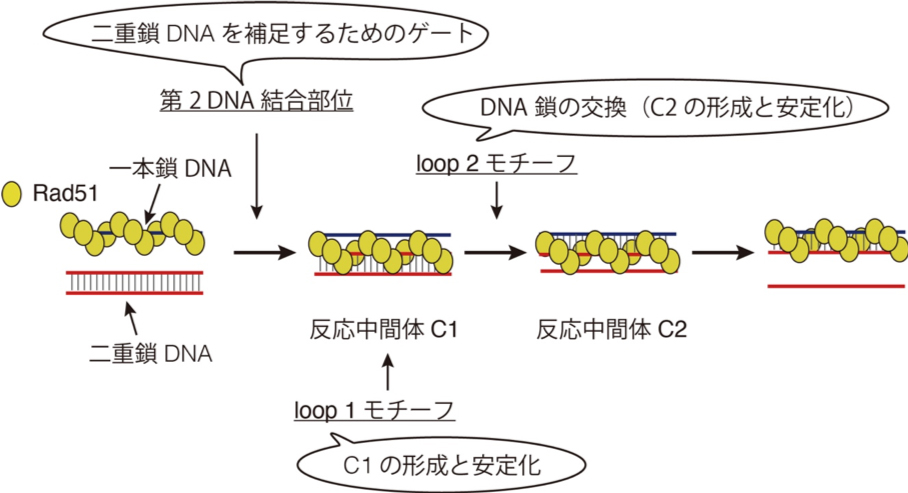

相同組換えは、DNA二重鎖切断(用語1)を正確に修復する生理機能であり、遺伝情報の維持や遺伝的多様性の創出にかかわる重要な生命現象です。その中心であるDNA鎖交換反応では、似た配列、すなわち、相同な配列を持つ2組のDNA間で鎖を交換します。この反応はRad51リコンビナーゼ(用語2)によって触媒されることが知られていますが、Rad51リコンビナーゼが相同配列を見つけてDNA鎖を交換するしくみは不明でした。

今回の研究では、DNA鎖交換反応をリアルタイムで観察し、Rad51リコンビナーゼがDNA鎖を交換する反応過程の詳細を明らかにしました。さらに、その反応の実際の分子構造をシミュレーションすることに世界で初めて成功しました。今回の成果により、相同組換えによるヒトがん抑制の分子機構研究にさらに弾みがつくことが期待されます。

この成果は、6月11日付けの『Nature Communications』に掲載されました。

図: DNA鎖交換反応におけるRad51リコンビナーゼのDNA結合モチーフの役割

NIGバイオロジカルウェビナーを開催

NIGバイオロジカルウェビナーの開催

COVID-19の感染拡大防止の措置により移動や集会に様々な制約がかかり、特に

海外から研究者を招聘し最新の研究トピックを直接聞く機会が激減しています。

そこで、国内外の研究者のホットな遺伝メカニズム・ゲノム関係の研究の話題を、

タイムリーに伝える場として、NIGバイオロジカルウェビナーを企画しました。

オンラインセミナーとして、論文発表直近または直後のホットな話題を提供したいと

思います。特に海外留学中の研究者から研究成果を日本国内の研究者に届ける

ことで、若手研究者のプロモーションにも役立ててもらえるのではないかと期待しています。

視聴希望講者は事前登録制です。所外の方からの視聴を歓迎します。登録者にのみオンラインセミナーの接続情報を

通知します。前日までには、zoom会議室の接続情報を登録者にお送りします。

国立遺伝学研究所 副所長 仁木 宏典

第1回 NIGバイオロジカルウェビナー (テレビ会議セミナー)

開催日時: 2020年 8月11日(火)日本時間9:00から、1~1.5時間程度

演題: アーキアから探る染色体構造の構築原理と進化

講演者: 竹俣 直道

Postdoctoral Fellow

Stephen D. Bell Lab

Molecular and Cellular Biochemistry Department. Indiana University

http://www.indiana.edu/~sbelllab/

要旨:

細胞は自身よりも遥かに長大な染色体DNAをどのように折りたたんで収納しているのか — この問題は生物学における大きな謎の1つであり、多くの研究者が真核生物およびバクテリアを用いてその解明に長年取り組んできた。一方、第3の生物ドメインであり真核生物の起源となった原核生物でもあるアーキア(古細菌)では、染色体がどのような3次元構造をとるのかほとんど解明されていない。我々は、次世代シーケンサーを利用した染色体構造解析手法であるHi-Cを好熱性アーキアSulfolobusに用いることで、アーキア染色体の詳細な3次元構造を世界で初めて決定した。その結果、Sulfolobusの染色体はバクテリアよりもむしろ真核生物の染色体に近い高次構造をとること、そしてその高次構造形成に新規のSMCタンパク質「コーレシン」が関わることがわかった(Takemata et al., Cell 2019; Takemata & Bell, manuscript submitted)。本セミナーではこれらの結果をもとに、生命の3ドメイン間における染色体構築の共通原理と多様性について議論したい。

(日本語講演)

視聴登録: ウェビナー参加登録はこちら (所外の方の視聴を歓迎します。)

所外企画者(司会): 尾崎 省吾 准教授 / 九州大学大学院薬学研究院 臨床薬学部門 分子生物薬学

所内企画者: 仁木 宏典