Archive

- Home

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

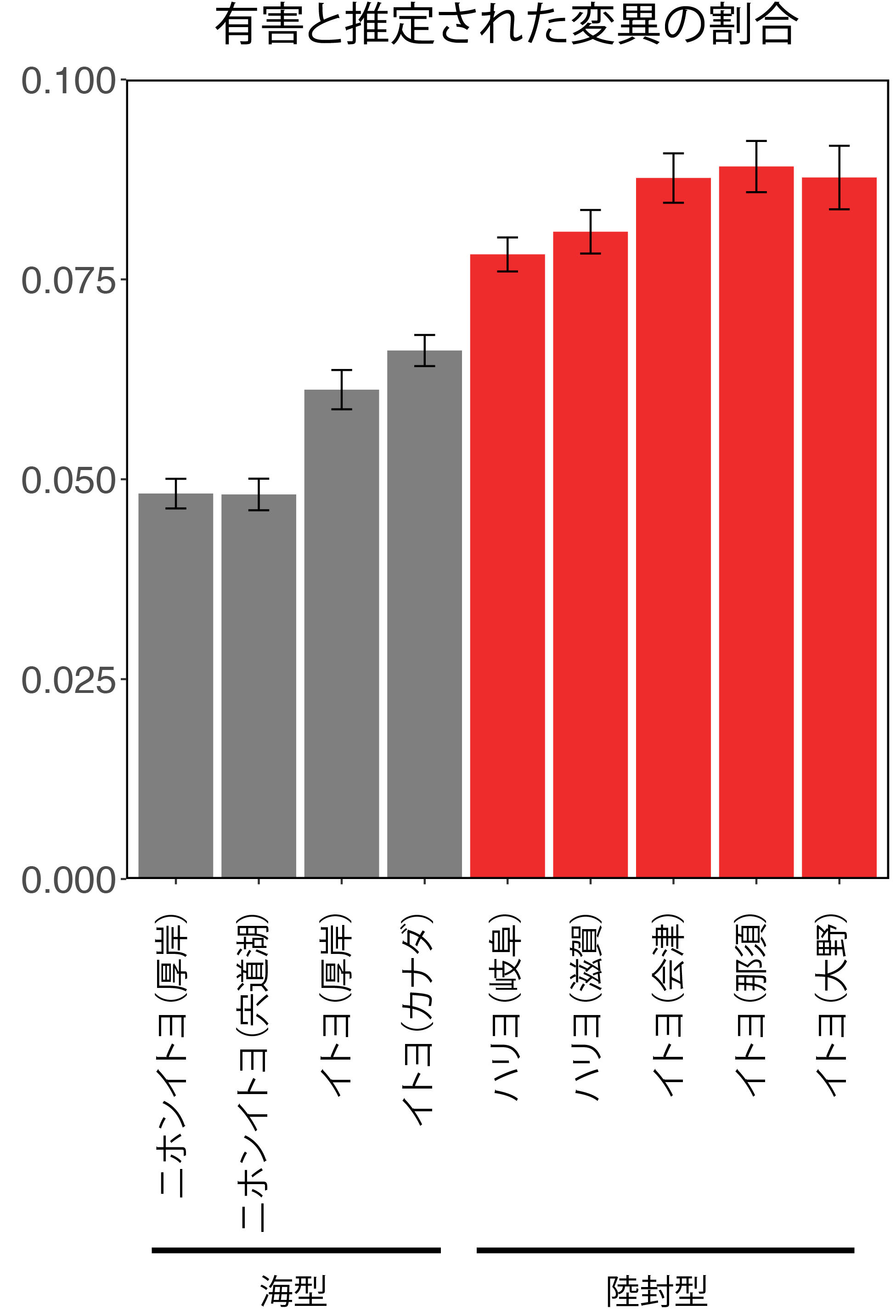

絶滅危惧集団に蓄積した有害変異を解明

Accumulation of deleterious mutations in landlocked threespine stickleback populations.

Yoshida, K., Ravinet, M., Makino, T., Toyoda, A., Kokita, T., Mori, S., and Kitano, J. (2020)

Genome Biology and Evolution 31 March 2020 DOI:10.1093/gbe/evaa065

生物の集団サイズが低下すると、有害な変異が集団内に蓄積しやすいことが理論的に予測されています。有害変異がある程度蓄積すると、集団サイズがさらに小さくなって、絶滅への負のスパイラルが生じうると予測されます。

国立遺伝学研究所の太田朋子名誉教授らによって確立された「ほぼ中立説」によると、集団サイズが小さくなると、自然選択の効果(有利な変異が増えたり、不利な変異が減ったりする効果)が弱くなり、弱有害な変異が中立な変異(有利でも不利でもない変異)とほぼ同じ確率で固定することが予測されています。この知見は、絶滅危惧種の保全を考える上できわめて重要な視点です。

現在のゲノム解読技術の進展によって、全ゲノム配列情報から有害変異の存在を間接的に推定することが可能になりつつあります。例えば、多くの分類群で共通している(進化的に保存されている)アミノ酸に生じた変異の有害性を推定する統計的手法が確立されています。実際に、栽培植物や家畜など人為的に作られた生物の小集団では、有害変異が蓄積していることが全ゲノム解析によって既に確認されています。しかし、野外の絶滅危惧集団での検証は殆ど行われていません。

そこで、生態遺伝学研究室の吉田恒太研究員(現・マックスプランク研究所)と北野潤教授を中心とする研究チームは、集団サイズが著しく低下している本州のトゲウオ集団について、全ゲノム配列情報から有害変異の推定に挑みました。トゲウオ科の魚は冷水性で、本州では湧水域などの限られた水域のみで生息が可能です。しかしながら、わずか数十年で、湧水の枯渇や生息域の埋め立てなどによって、本州の陸封トゲウオ集団は絶滅の危機に瀕しています。

本研究の結果、実際に、本州の陸封トゲウオ集団の多くは、海に生息するトゲウオ集団よりも明らかに有害変異が蓄積していることが確認されました(図)。これらの集団については、集団サイズの増加などの保全策を講じる必要性が示唆されました。このように、全ゲノム解析が絶滅危機種や集団のリスク推定といった保全生物学に貢献できることが示されました。本成果は、Genome Biology and Evolutionにオンライン公開されました。

本研究は、国立遺伝学研究所の比較ゲノム解析研究室、東北大学生命科学研究科、岐阜協立大学、福井県立大学との共同研究として、科研費(JP23113007, JP23113001, 221S0002, 15H02418, 19H01003)などの支援を得て行われました。

図:陸封集団では、海の集団に比して、有害変異と推定される変異が多く見つかりました。

写真:岐阜県に生息するイトヨ属の陸封化した集団(撮影:秦康之)

生態遺伝学研究室 北野潤教授が第28回木原記念財団学術賞を受賞

生態遺伝学研究室 北野潤教授の第28回(令和元年度)木原記念財団学術賞の受賞が決定しました。

木原記念財団学術賞は、50歳以下の研究者を対象とし、生命科学の分野で優れた独創的研究を行なっている研究者を励まし、顕彰し、今後の研究発展の一助とするために、木原記念横浜生命科学振興財団より贈呈される賞です。

北野教授の「野生動物の表現型多様化の原因遺伝子の解明」の研究が評価されました。

発生工学研究室 島田さんが「研究科長賞」を受賞

総合研究大学院大学の各研究科において、特段に顕彰するに相応しい研究活動を行い、修了する学生 に対し、研究科長賞が授与されます。

発生工学研究室 相賀研究室に所属する島田 龍輝さんが、2019年度後期の生命科学研究科 研究科長賞を受賞しました。

・島田 龍輝(発生工学研究室 相賀研究室)

「The molecular dissection of NANOS2 function required for male germ cell

differentiation

」

授与式が2020年3月24日に行われ、花岡専攻長から賞状が贈られました。

島田さんは今回、遺伝学専攻の「森島奨励賞」も受賞しています。

沼津高専と教育研究交流に関する協定を締結

弊所から、花岡所長、黒川副所長らが訪れた沼津工業高等専門学校で、藤本校長を始めとする関係者の皆様方に迎えられ、締結式を行いました。

この協定により教育及び学術研究上の協働はもちろん、学生及び教員の交流などの強化が期待されます。

発生工学研究室 島田さんが「森島奨励賞」を受賞

総合研究大学院大学 遺伝学専攻が独自に行っている「森島奨励賞」の選考が、2019年度後期の学位出願者に対して行われ、発生工学研究室 相賀研究室に所属する島田 龍輝さんが受賞しました。

・島田 龍輝(発生工学研究室 相賀研究室)

「The molecular dissection of NANOS2 function required for male germ cell

differentiation

」

授与式が2020年3月24日に行われ、花岡専攻長から賞状と研究奨励金が贈られました。

森島奨励賞とは

総研大遺伝学専攻で優秀な研究成果を発表して学位を取得した学生に、その研究内容を称えるとともに今後のさらなる発展を促す目的で贈られます。遺伝学の先達

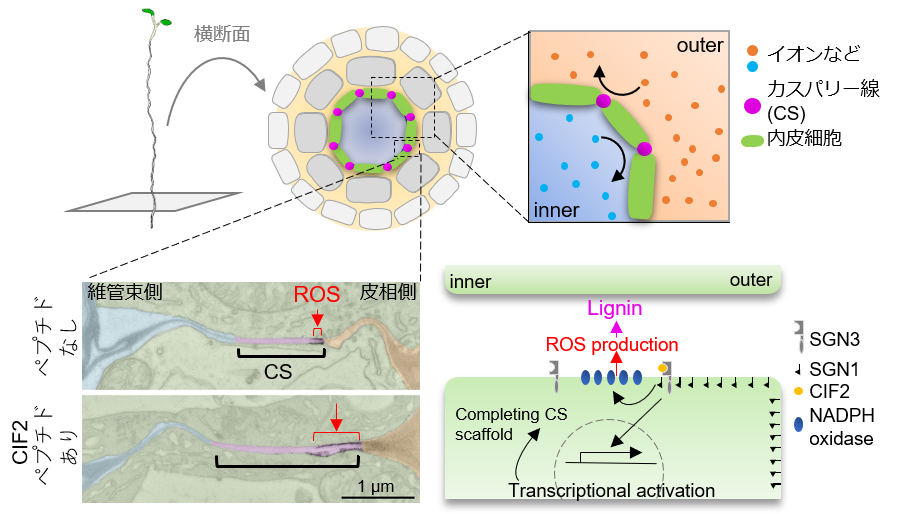

植物が諸刃の剣である活性酸素の発生範囲を限定する仕組み

SCHENGEN receptor module drives localized ROS production and lignification in plant roots

Satoshi Fujita, Damien De Bellis, Kai H Edel, Philipp Köster, Tonni Grube Andersen, Emanuel Schmid-Siegert, Valérie Denervaud Tendon, Alexander Pfister, Peter Marhavý, Robertas Ursache, Verónica G. Doblas, Marie Barberon, Jean Daraspe, Audrey Creff, Gwyneth Ingram, Jörg Kudla, Niko Geldner

EMBO J (2020)e103894 DOI:10.15252/embj.2019103894

活性酸素種は生物種を問わずいくつもの局面において重要な生理的機能をもつと考えられているが、その反応性の高さから活性酸素種のターゲット分子を明確に決定することは非常に困難である。しかしながら植物においては、単量体のリグニンがペルオキシダーゼの活性によって重合する過程で活性酸素が必要であることが知られている。リグニンはその物理的特性から、高等植物を機械的に支える機能が特に注目されるが、その高い疎水性から拡散バリアとして機能することも知られている。本論文では、根における拡散バリア(カスパリー線)の形成時に活性酸素種の生産をマイクロメーターオーダーの領域で活性化する受容体シグナル経路を報告した。

カスパリー線の適切な形成には受容体キナーゼ(SGN3)およびそのリガンドである分泌ペプチド(CIF) (参照:Research highlight 2020/01/22)、細胞膜に極性をもって局在するキナーゼ(SGN1)およびNADPH oxidase(SGN4/RBOHF)などがこれまでに知られていた。そこで分泌ペプチドであるCIF2で植物を処理したところ活性酸素の産生が亢進されたことから活性酸素種を産生するNADPH oxidaseがペプチドシグナルの下流であることを強く示唆した。生化学的解析によりSGN3/CIF2受容体ペプチド複合体からSGN1、NADPH oxidaseをつなぐリン酸化経路の存在が示された。

また、活性酸素種は非常に空間的に限定されて産生されていることから、この経路の空間的制御に関して検討したところ、SGN1の極性を持った局在がマイクロメーターレベルでの限定化に寄与していることを明らかにした。さらにこの経路は細胞膜上での活性酸素種の発生だけではなく、大掛かりな転写変化を介して根における拡散バリアの構築に寄与していることも示した。これらのデータはDoblas et al. (2017)で提唱された”Surveillance model”によるバリア形成機構を強く支持する。本研究では細胞でのシグナル伝達が器官レベルにわたる構造の連続性を保障することを示した。

本研究はローザンヌ大Prof. Niko Geldnerのグループにおいて藤田智史 博士(当時ローザンヌ大博士研究員、現遺伝研博士研究員)を中心としてローザンヌ大イメージングファシリティー、電子顕微鏡ファシリティー、ゲノミクスファシリティー、スイスバイオインフォマティクス機構、ミュンスター大Prof. Jörg Kudla、ENS リヨンのDr. Gwyneth Ingramの共同研究として行われた。

本研究はSNFグラント (9731003A_156261 and 310030E_176090 (N.G.))、ERCグラント (616228-ENDOFUN, N.G.), DFG grant (Ku931/14-1 (J.K.)) FEBS long-term fellowship (P.M.), EMBO long-term fellowship (R.U., M.B.), Marie Curie postdoctoral fellowship (T.G.A,), Fundacion Alfonso Martin Escudero fellowship (V.G.D.) 日本学術振興会海外特別研究員制度(S.F.)の援助により行われた。

図:植物の根にはカスパリー線と呼ばれる小分子に対するバリアが形成される。この構造の適切な形成にはマイクロメーターレベルでの活性酸素(ROS)の産生(電顕写真)が重要であり、非対称なシグナルの活性化(モデルを参照)により局所的なリグニンの蓄積が可能になる。

- RNA seq data(CIF2ペプチドによる転写レベルでの変化)

生命ネットワーク研究室 細木藍 特任研究員が光ファイバ応用技術研究会2019年奨励賞を受賞

生命ネットワーク研究室 細木 藍 特任研究員が、新潟にて行われました 2019年10月11日、光ファイバ応用技術研究会(OFT)第3回研究会の講演で、2019年奨励賞を受賞しました。

本研究では、生命情報・DDBJセンター 櫻井 望 特任准教授と進めているJST-CREST「根圏ケミカルワールドの解明と作物頑健性制御への応用」(代表:杉山 暁史、京大、准教授)において、土壌中の根の近傍における化合物の検知を可能とするセンサデバイスの開発を目指しています。

演題:脂質膜を固定化したヘテロコア光ファイバの化学センシングへの応用

授賞日:令和2年3月18日

受賞名:2019年 光ファイバ応用技術研究会 奨励賞

JST-CREST 「根圏ケミカルワールドの解明と作物頑健性制御への応用」

細木 藍 特任研究員より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

光ファイバセンサが、土壌中のケミカル成分を検知するために優位性のあるセンサデバイスであると評価して頂いたのだと感じています。

根圏ケミカルワールドの解明に向けて、光ファイバをはじめとした新規なセンサデバイスの研究・開発に一層取り組んでいきます。

本研究の遂行にあたりお世話になったすべての方々に厚く御礼申し上げます。

消化管の逆蠕動運動を制御する神経細胞を発見

Gastrointestinal Neurons Expressing HCN4 Regulate Retrograde Peristalsis

Kensuke Fujii, Koichi Nakajo, Yoshihiro Egashira, Yasuhiro Yamamoto, Kazuya Kitada, Kohei Taniguchi, Masaru Kawai, Hideki Tomiyama, Koichi Kawakami, Kazuhisa Uchiyama, and Fumihito Ono

Cell Reports 30(9), 2879-2888 (2020). DOI:10.1016/j.celrep.2020.02.024

消化管は脳から独立した高次の神経ネット-ワーク(腸管神経系)をもっています。腸管神経系は消化管の正常な機能に不可欠です。蠕動(消化管の運動)もその機能の一つです。これまで正蠕動(口から肛門方向)については研究されてきましたが、逆蠕動についてはよくわかっていませんでした。

私たちは、遺伝子トラップトランスジェニックゼブラフィッシュを用いて、心臓のペースメーカー細胞で発現している過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネルHCN4が、消化管でも発現していることを見出し、HCN発現神経細胞がセロトニン作動性であることを同定しました。次に、HCN4発現神経細胞にチャネルロドプシンを発現させ、その機能を光で操作し生体内での役割を解析しました。その結果、消化管におけるHCN4発現神経細胞の興奮が、逆蠕動の収縮回数を増加させ、特に短軸方向への平滑筋(輪走筋)の収縮を増強させることを発見しました。

逆蠕動は、ヒトにおいて正常な状態の回腸や上行結腸で見られるほか、嘔吐にも関わっていると考えられますが、そのメカニズムはよくわかっていません。本研究は、逆蠕動のメカニズム解明の端緒になると考えられます。

本研究は、大阪医科大学藤井博士、小野博士らとの共同研究として行われました。NBRPおよびNBRPゲノム情報等整備プログラムの支援を受けています。

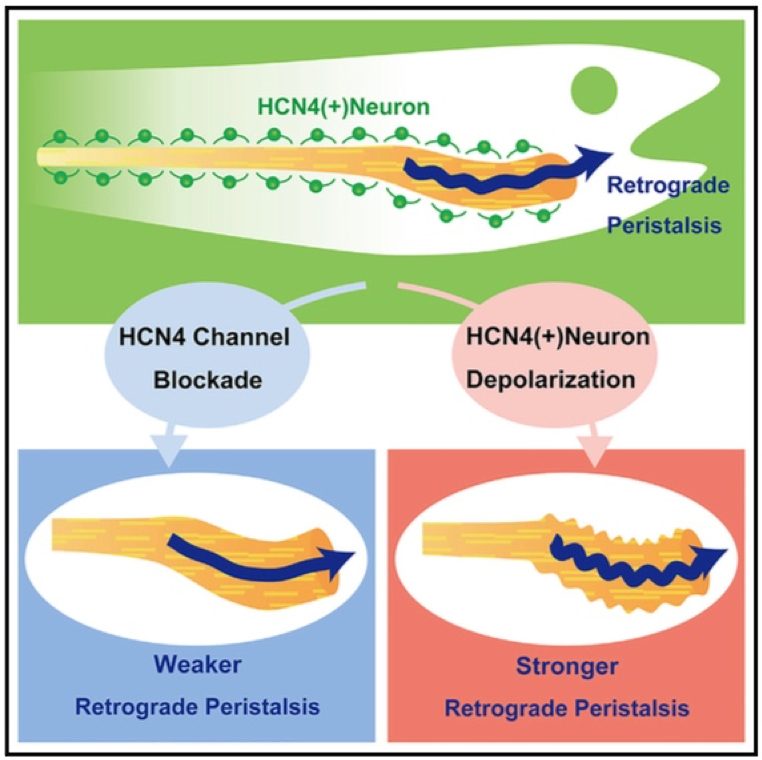

図1:過分極活性化環状ヌクレオチド依存性チャネルHCN4発現神経細胞を阻害すると逆蠕動が弱くなり、興奮させると逆蠕動が増強された。

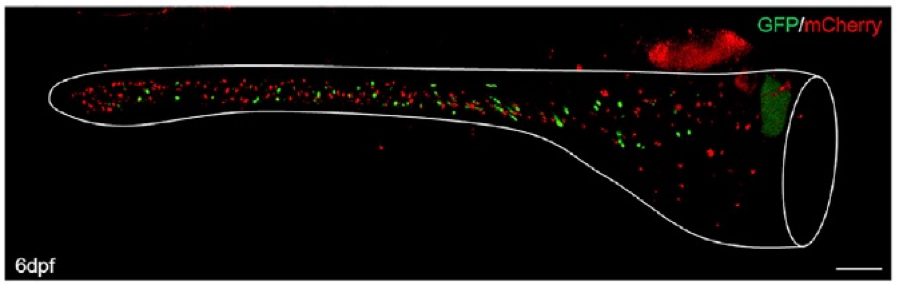

図2:ゼブラフィッシュ消化管における神経細胞(赤)およびHCN4発現神経細胞(緑)の視覚化。

生態遺伝学研究室 石川助教が第24回日本生態学会宮地賞 受賞

生態遺伝学研究室の石川助教は、2020年3月7日(土)に名古屋で、第24回日本生態学会宮地賞を受賞しました。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、第67回生態学会は中止となりましたが、表彰式、受賞講演などは行われ、参加予定者らにライブ配信されました。

「日本生態学会宮地賞」は、生態学に大きな貢献をしている本学会の若手会員に対して、その研究業績を表彰することにより、わが国の生態学の一層の活性化を図ることを目的とするものです。

【開催中止】国立遺伝学研究所 一般公開 2020:4月4日(土)開催

仮想現実世界を「遊泳する」ゼブラフィッシュ

~バーチャルリアリティを利用して脳のはたらきを研究する~

Press release

A virtual reality system to analyze neural activity and behavior in adult zebrafish

Kuo-Hua Huang, Peter Rupprecht, Thomas Frank, Koichi Kawakami, Tewis Bouwmeester and Rainer W. Friedrich

Nature methods 02 March 2020 DOI:10.1038/s41592-020-0759-2

ゼブラフィッシュは脊椎動物の行動と脳の働きの関係を調べるのに適したモデル動物です。この特長を生かして、生きているゼブラフィッシュの稚魚を用いて脳の働きを調べる研究が、これまでさかんに行われてきました。一方、ゼブラフィッシュの「成魚」は稚魚よりもはるかに複雑な行動をしますが、成魚で行動と脳の働きの関係を調べることはできませんでした。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所とフリードリッヒミーシャ生物医学研究所(スイス)の共同研究グループは、ゼブラフィッシュの成魚にビデオを見せて、バーチャルリアリティ(仮想現実)世界を「泳がせる」ことで、行動と脳の働きの関係を調べる研究を実現しました。仮想現実空間を「遊泳中」のゼブラフィッシュ成魚の脳の活動をカルシウムイメージング法により解析することに成功したのです。この解析システムを用いて、ゼブラフィッシュに遊泳行動の方向と逆方向に動く映像のビデオを見せることで、「撹乱(予想外の出来事)」に反応する神経細胞を突き止めました。

本成果は、記憶・学習などの複雑な行動や自閉症および認知症などの脳機能に関係する脳神経回路のはたらきを研究する基盤となることが期待できます。

本研究は、国立遺伝学研究所とフリードリッヒミーシャ生物医学研究所(スイス)の共同研究として行われました。またこの研究は部分的にNBRPおよびNBRP基盤技術整備プログラムに支援されています。

本研究成果は、英国科学雑誌「Nature methods」に2020年3月3日午前1時(日本時間)に掲載されました。

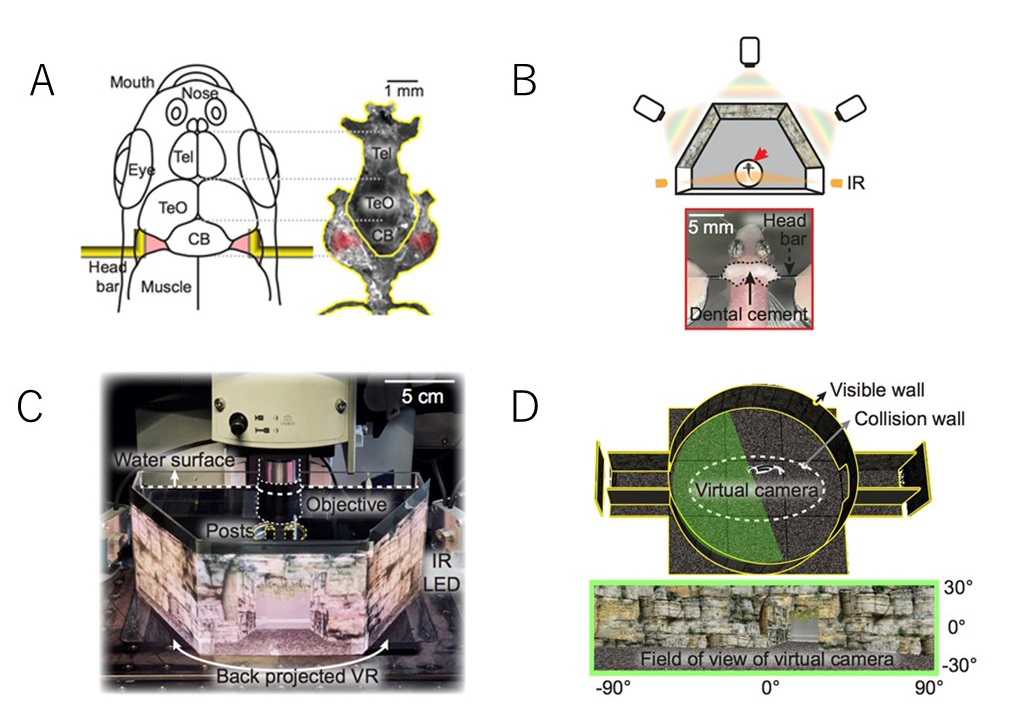

図: ゼブラフィッシュのバーチャルリアリティ(仮想現実)システム

A: ゼブラフィッシュの頭蓋骨を固定する様子

B: 仮想現実をビデオ投影する装置

C: 投影したビデオ画像

D: ゼブラフィッシュに見えている仮想現実世界

(二つのトンネルのある風景)

- この研究の基盤となった研究はこちらです。

桜の新種「クマノザクラ」を植樹しました

「クマノザクラ」は紀伊半島南部の奈良・三重・和歌山に分布する野生種です。2018年に勝木俊雄博士(森林総合研究所)により新種として発表されました。和歌山県古座川町のタイプ木から挿木増殖した苗木を遺伝研創立70周年の記念として森林総合研究所より寄贈を受け、2月25日に植樹祭が執り行われました。

2018年に新種と判断された紀伊半島南部原産の「クマノザクラ」。

その植樹祭が2月25日に執り行われました。

野生種の新種としては大正以来、約100年ぶりの発見でした。

花弁のピンクが鮮やかと言われる「クマノザクラ」。

数年先とのことですが、花芽に出会える日を楽しみに待ちたいと思います。

ダイズ根圏に殺虫活性物質オカラミンを発見

―土の中の遺産「根圏ケミカル」をメタボローム解析で明らかに―

Press release

Metabolome analysis identified okaramines in the soybean rhizosphere as a legacy of hairy vetch

Nozomu Sakurai, Hossein Mardani Korrani, Masaru Nakayasu, Kazuhiko Matsuda, Kumiko Ochiai, Masaru Kobayashi, Yusuke Tahara, Takeshi Onodera, Yuichi Aoki, Takashi Motobayashi, Masakazu Komatsuzaki, Makoto Ihara, Daisuke Shibata, Yoshiharu Fujii, Akifumi Sugiyama

Frontiers in Genetics 11, 114 (2020) DOI:10.3389/fgene.2020.00114

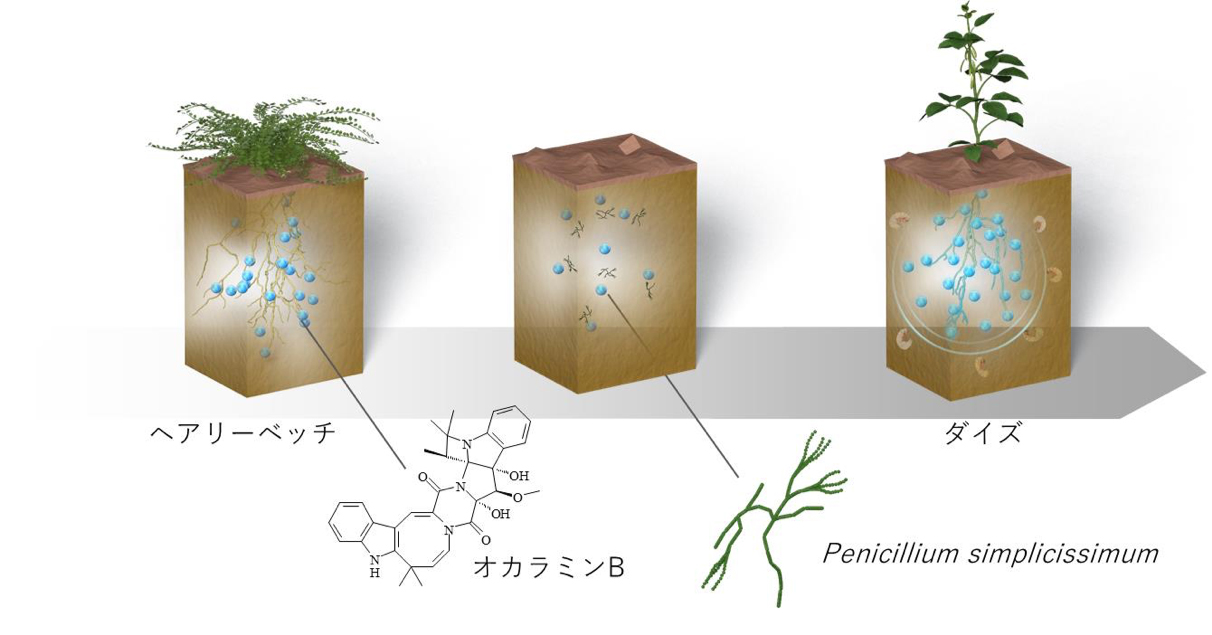

根圏は植物の生育や作物生産に極めて重要な土壌領域であり、根圏の微生物叢と植物生育のかかわりについて世界的に研究が盛んです。しかし、根圏での植物と微生物の相互作用に重要な役割を担う「根圏ケミカル(代謝物)」は、土壌での安定性・含量が低いことなどにより、十分理解が進んでいません。京都大学生存圏研究所 杉山暁史 准教授、中安大 同特任助教、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 櫻井望 特任准教授(前所属:かずさDNA研究所 メタボロミクスチーム長)、東京農工大学大学院農学研究院 藤井義晴 教授、Hossein Mardani Korrani同研究員、近畿大学農学部 松田一彦 教授らの研究グループは、微量なサンプルを用いて網羅的に代謝物を解析できるメタボローム解析を行った結果、マメ科植物のヘアリーベッチ栽培後の土壌に、ペニシリウム属のカビ(Penicillium simplicissimum)をオカラ上で培養したときに得られるオカラミンという殺虫活性物質の一群を見出しました。自然界でオカラミン類が発見されたのはこれが初めてです。さらに、ヘアリーベッチとダイズを11年間輪作で育てている圃場においても、ダイズ根圏でオカラミンが殺虫活性を有する濃度で検出されました。これは、ヘアリーベッチが土壌に残したオカラミンやオカラミン生合成微生物が、「遺産」としてダイズに受け渡され、ダイズの生育に有利な環境を作っている可能性が考えられます。今後、オカラミンをダイズなどの作物生産へ活用することが期待されます。

本研究成果は、2020年2月24日に国際学術誌「Frontiers in Genetics」にオンライン掲載されました。

本研究は、JST CREST 研究領域「環境変動に対する植物の頑健性の解明と応用に向けた基盤技術の創出」の支援を受けて行われました。

国立遺伝学研究所 櫻井望特任准教授(前職:かずさDNA研究所)の貢献

代謝成分を網羅的に解析する「メタボローム解析」を実施し、数百の候補成分の中から、注目する成分としてオ

カラミンを選抜しました。

メタボローム解析では、存在は確認できるもののその正体がすぐにはわからない「未知の成分」が多数検出され

ます。未知成分の正体を明らかにする(同定する)ためには、その成分を高度に精製した純品を準備する必要が

あり、大きなコストと時間がかかります。このため、どの候補成分に着目するかを見極めることが研究の成否を

分けるたいへん重要なポイントであり、メタボローム解析の最大の律速となっています。本研究では、分析装置

から出力されたデータを、独自に開発した高精度なデータ解析プログラムやデータベースを駆使して解析し、オ

カラミンに狙いを定めました。国内に純品を所持している研究者が見つかったこともあり、分析データの取得か

らわずか6か月でオカラミンの同定に成功しました。このメタボロームデータ解析技術を用いることで、今後、他

の有用な未知成分の同定や利活用が進むと期待されます。

▶本成果におけるメタボローム解析の基盤となった解析ツールやデータベースは下記のサイトから入手できます。

KOMICS(The Kazusa Metabolomics Portal)

食品メタボロームレポジトリ(Food Metabolome Repository)

図: ヘアリーベッチが土壌に残したオカラミンやオカラミン生合成微生物が、 「遺産」としてダイズに受け渡され、ダイズの生育に有利な環境を作っている可能性が示唆された

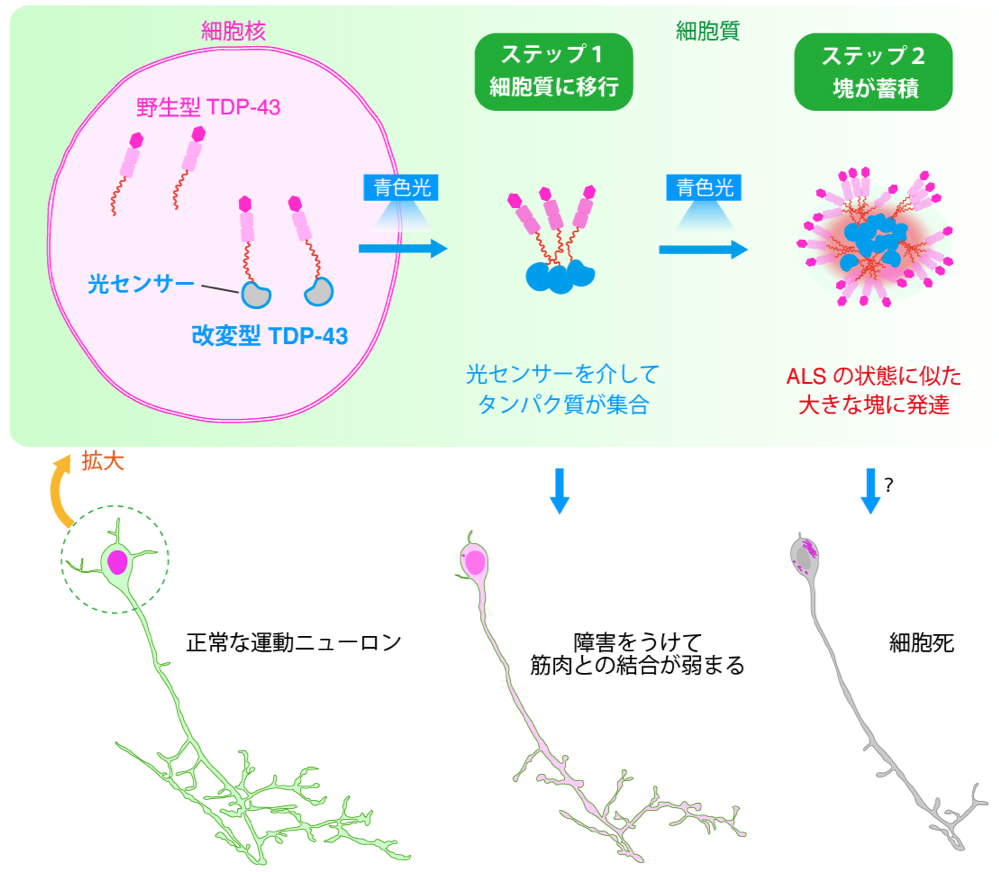

難病ALS、光操作で再現

〜発病メカニズムの解明と創薬に期待〜

Press release

Optogenetic modulation of TDP-43 oligomerization accelerates ALS-related pathologies in the spinal motor neurons

Kazuhide Asakawa, Hiroshi Handa, Koichi Kawakami

Nature Communications 11, 1004 (2020) DOI:10.1038/s41467-020-14815-x

意識や五感が保たれたまま、体を全く動かすことができなくなる難病、筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう、Amyotrophic lateral sclerosis、以下、ALS(エーエルエス)と略す)は、根本的な治療法がない最も過酷な病の一つといわれています。ALSで障害をうける神経細胞「運動ニューロン」が、いつ、どのように機能を失い始めるのかについては明らかになっておらず、そのことが治療法の開発を妨げています。

この問題を解決するために、本研究グループは、光を使ってTDP-43(ティーディーピー 43)というタンパク質を操作する技術を開発し、ALSにみられる様々な運動ニューロンの異常を光照射によって再現することに世界で初めて成功しました。

浅川和秀准教授らは、ALSの運動ニューロンで塊を形成することが知られているTDP-43に、青い光を吸収すると塊を形成するように改変を加え、塊の形成を光照射によって自在に調節する技術を開発しました。光の照射を開始した後、TDP-43の塊が形成される前に照射を停止しても、運動ニューロンに異常が現れることが明らかになり、これまで予想されていたよりも早い段階で、TDP-43が運動ニューロンに障害を及ぼしていることがわかりました。塊の形成に先立つTDP-43の集合を防ぐことが、有効なALSの治療法になると期待されます。

本研究の成果は、英国科学雑誌「Nature Communications」に2020年2月21日19時(日本時間)に掲載されます。本研究は、東京医科大学ケミカルバイオロジー講座の浅川和秀准教授、半田宏特任教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の川上浩一教授による共同研究グループによって実施されました。

また、本研究は、せりか基金、「生命の彩」ALS研究助成基金、加藤記念難病研究助成基金、第一三共生命科学研究振興財団、武田科学振興財団、文部科学省の科学研究費補助金(JP16K07045、JP19K06933、JP15H02370)、ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP[AMED])の支援を受けて実施されました。

動画: 青い光の照射によるTDP-43の操作で、体を動かしにくくなったゼブラフィッシュ稚魚(右)

図: TDP-43の細胞質への移行によって、運動ニューロンは障害を受け、筋肉との結合が弱まる。

- 本技術を紹介した総説はこちら

【開催中止】ミニシンポジウム「遺伝研70年の歴史を振り返る」を午前開催

2020年3月9日に開催予定のミニシンポジウム「遺伝研70年の歴史を振り返る」は、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から開催の中止を決定いたしました。

楽しみにされていた皆様におかれましては大変申し訳ありませんが、何卒ご理解をいただきたく宜しくお願い申し上げます。

国立遺伝学研究所には科学史的にも貴重な資料があり、これら貴重な資料の保存に向けて国立科学博物館研究員らが活動されてきました。この活動について、リサーチ・アドミニストレーター室では支援を行っています。今回、本活動の報告をミニシンポジウムの形式で実施します。

ミニシンポジウム「遺伝研70年の歴史を振り返る」

日時:

2020年 3月 9日(月)10:30-12:00

会場: 国立遺伝学研究所 講堂

言語: 日本語

プログラム:

10:30-10:40 趣旨説明

10:40-10:50 遺伝研に残る歴史的資料 有賀暢迪(国立科学博物館)

10:50-11:10 木原均と遺伝研の草創期 飯田香穂里(総合研究大学院大学)

11:10-11:50 [特別講演]集団遺伝学からみた遺伝学と遺伝研の変遷 高畑尚之(総合研究大学院大学元学長)

11:50-12:00 全体質疑応答

司会: 来栖光彦(国立遺伝学研究所)

主催: 国立科学博物館総合研究「我が国における科学技術史資料の保存体制構築に向けた基礎研究」総括班

後援: 国立遺伝学研究所

イチジク近縁種イヌビワのゲノム配列を解読しました

〜病害に強いイチジクへの品種改良に期待〜

Press release

The Ficus erecta genome towards Ceratocystis canker resistance breeding in common fig (F. carica).

Shirasawa K, Yakushiji H, Nishimura R, Morita T, Jikumaru S, Ikegami H, Toyoda A, Hirakawa H and Isobe S.

The Plant Journal first published 24 January, 2020 DOI:10.1111/tpj.14703

かずさDNA研究所、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)果樹茶業研究部門、国立遺伝学研究所、広島県立総合技術研究所、福岡県農林業総合試験場は共同で、イチジク (Ficus carica)の近縁野生種であるイヌビワ(F. erecta)のゲノムを解読しました。

イヌビワは、イチジクの生産に大きな被害を及ぼす「株枯(かぶがれ)病」に強い抵抗性(真性抵抗性)をもつことから、この抵抗性遺伝子のイチジク栽培種への導入が試みられています。しかし、耐病性の判定に時間と労力がかかるので、ゲノム情報を利用した育種法が求められていました。

近年実用化されたPacBioロングリード技術などの新しい技術を用いて、比較的長いDNA配列を連続して読むことにより、効率よくゲノムを解読しました。イチジクとの交雑子孫の比較解析により、株枯病に強い抵抗性を示す候補遺伝子を同定し、遺伝子型の判定に用いることができるDNAマーカーを開発しました。

この研究は、文部科学省科学研究費助成事業(科研費)の基盤研究(B)(課題番号16H04878)および先進ゲノム支援(課題番号16H06279)の助成によって行われました。

本研究成果は、国際科学雑誌The Plant Journalに1月24日にオンライン公開されました。

遺伝研の貢献

2017年度の先進ゲノム支援の支援課題として、Pacific Biosciences社のロングリードを出力するSequelシステムを用いて、ゲノム解読における基盤情報を提供しました。

図: イヌビワ(写真提供:農研機構)

細胞制御研究室の杉山友希博士が井上研究奨励賞を受賞

細胞制御研究室の杉山友希博士(日本学術振興会特別研究員PD)が第36回(2019年度)井上研究奨励賞を受賞しました。

この賞は 理学、医学、薬学、工学、農学等の分野で過去3年の間に博士の学位を取得した37歳未満の、優れた博士論文を提出した若手研究者に対して贈られるものです。

受賞日:令和2年 2月 4日

演題:細胞骨格付随タンパク質による

二次細胞壁パターン制御の研究杉山博士より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は井上研究奨励賞を受賞し、大変光栄に思っております。

このような賞をいただけたのは特別共同利用研究員制度等による支援の下、遺伝研の恵まれた環境で研究を続けることができたおかげです。

本研究の遂行にあたりお世話になったすべての方々に厚く御礼申し上げます。

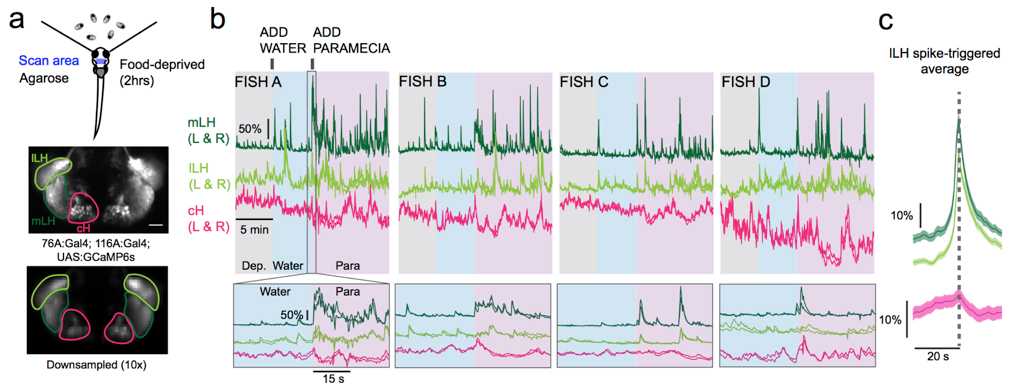

満腹と空腹が食欲をコントロールするメカニズム

A bidirectional network for appetite control in zebrafish. Caroline Lei Wee

Erin Yue Song, Robert Evan Johnson, Deepak Ailani, Owen Randlett, Ji-Yoon Kim, Maxim Nikitchenko, Armin Bahl, Chao-Tsung Yang, Misha B Ahrens, Koichi Kawakami, Florian Engert, and Sam Kunes.

eLife 8:e43775 (2019). DOI:10.7554/eLife.43775

視床下部内側部および外側部は、それぞれ食欲を抑制および増強することが知られていますが、それらの相互作用のダイナミクスと機能的意義はよくわかっていませんでした。今回、我々はゼブラフィッシュ(稚魚)を用いて、飢餓状態では、主に視床下部腹内側尾部(cH)のセロトニン作動性ニューロンが活発に活動するのに対し、視床下部外側部(LH)のニューロンの活動が減少することを見出しました。これら2つの神経核の活動パターンは、食物の視覚刺激あるいは食物の摂取により逆転しました。すなわち、cHとLHの活動パターンは、飢餓と満腹という内的状態とよく一致しました。さらに我々は、cHの活性化がLHの活性を抑え食欲を減衰させること、cHの不活化が食欲を増強することを光遺伝学と遺伝学的除去実験により示し、cHとLHの活動パターンの拮抗関係と機能的重要性を明らかにしました。このことから我々は、これらの異なる視床下部の神経核の活動が、空腹と満腹の異なる内的状態を反映し、異なる行動出力を制御することにより、個体のエネルギーバランスを調整するというモデルを提唱します。

本研究は、国立遺伝学研究所川上研究室とハーバード大学Engert研究室の共同研究としておこなわれました。また、NBRP、NBRP基盤技術整備プログラムおよび科研費(JP18H04988)に部分的にサポートされました。

図:トランスジェニックゼブラフィッシュを用いたcHとLHのカルシウムイメージング。餌(PARAMECIA)の添加により、cHの活動が抑えられLHの活動が上昇する。

▶この研究の基盤となった研究はこちらです。

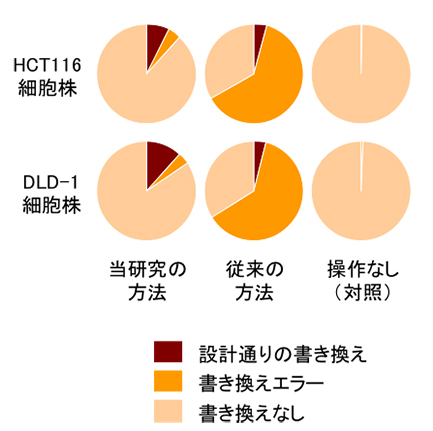

DNAの2本鎖切断を起こさないゲノム編集方法

~安全なゲノム編集治療への応用に期待~

Press release

先端ゲノミクス推進センター

Tandem paired nicking promotes precise genome editing with scarce interference by p53

Toshinori Hyodo, Md. Lutfur Rahman, Sivasundaram Karnan, Takuji Ito, Atsushi Toyoda, Akinobu Ota, Md Wahiduzzaman, Shinobu Tsuzuki, Yohei Okada, Yoshitaka Hosokawa, Hiroyuki Konishi

Cell Reports 30, 1195–1207 (2020) DOI:10.1016/j.celrep.2019.12.064

従来のDNA2本鎖切断を利用したゲノム編集方法は、高効率ですが、DNA配列の書き換えエラーも多いという問題点がありました。愛知医科大学医学部生化学講座の小西裕之教授(特任)、兵頭寿典講師らの研究グループは、高いDNA配列書き換え効率を維持しつつ、書き換えエラーの発生を劇的に抑えるゲノム編集方法の研究を行いました。 本研究は、愛知医科大学医学部内科学講座(神経内科)、国立遺伝学研究所との共同研究として行われました。

研究成果は2020年1月28日、米国科学誌「Cell Reports」(電子版)に掲載されました。 本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(18K14703、18K08342、18H02645、17H05707、17K19465、17K07263)、文部科学省科学研究費助成事業・新学術領域研究「学術研究支援基盤形成」先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(先進ゲノム支援;16H06279)、日本医療研究開発機構・難治性疾患実用化研究事業(19ek0109243h0003)、公益財団法人ヒロセ国際奨学財団、公益財団法人武田科学振興財団の支援を受けて行われました。

遺伝研の貢献

次世代シーケンサーを用いて、ゲノム編集の評価を行うことにより、書き換え効率と書き換えエラー発生率の基盤情報を提供しました。

図: 当研究の方法によるゲノム書き換えの結果。従来法の結果と合わせて示す。