Archive

- Home

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

ガーナ大学との国際交流協定締結のための調印式を開催:6月12日(水)

ガーナ大学は首都アクラにあるガーナで最も古い名門大学であり、医学・基礎科学・農学などの分野で優れた研究を行っています。ガーナ大学には日本からの援助により、1979年にガーナ大学医学部附属野口記念医学研究所が設立されていることでも知られています。ガーナは西アフリカの中でも特に先端的な国として、目覚ましい経済発展と研究と教育分野における進歩を示しており、今後世界的にも大きな役割を担うようになると期待されています。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所では、これまで個別研究としてガーナ大学の研究者とガーナ在来動物に関する研究などで共同研究を進めてきました。このたび、研究や教育におけるさらなる交流強化をめざし、ガーナ大学と国際交流協定を締結することにしました。この協定により、教育研究分野での協働はもちろん、学生の交流などもさらに強化されることが期待されます。

国際交流協定の調印式では、ガーナ大学の事実上の総長であるEbenezer Oduro Owusu先生をお招きし、国立遺伝学研究所長の花岡文雄との間で正式な調印を17時より行います。

また調印式に先立ち、ガーナ大学からお招きした3名の研究者と国立遺伝学研究所の研究者および参加者による国際ワークショップを14時30分より開催いたします。なお、このたびのワークショップと調印式は情報・システム研究機構の支援により行っています。

【日 時】 2019年6月12日(水)17時から

【場 所】 国立遺伝学研究所 講堂

【出席者】 国立遺伝学研究所 所長 花岡文雄

ガーナ大学 Vice-Chancellor(総長) Ebenezer Oduro Owusu【ワークショッププログラム】

| 14:30 | Opening |

| 14:35 | Director-General Fumio HANAOKA (National Institute of Genetics) “Research and educational activities in NIG” |

| 14:55 | Vice-Chancellor Ebenezer Oduro OWUSU (University of Ghana) “Research and educational activities in University of Ghana |

| 15:15 | Boniface B. KAYANG (University of Ghana) “Improving Grasscutter Production for Livelihood Enhancement and Wildlife Conservation in Ghana” |

| 15:40 | Tsuyoshi KOIDE (National Institute of Genetics) “Domestication project of wild animals” |

| 16:05 | Break |

| 16:10 | Ituro INOUE (National Institute of Genetics) “Sequencing facility of NIG and medical application” |

| 16:35 | Solomon F. OFORI ACQUAH (University of Ghana) “The SickleGenAfrica Project and the West African Genetic Medicine Centre” |

| 17:00 | Signing Ceremony for the MOU |

| 17:10 | Closing |

| 17:20 | International exchange party |

[普及会主催] 国立遺伝学研究所創立70周年記念 公開講演会

遺伝学普及会では、遺伝研の創立70周年を記念して 2019年7月12日(金)に公開講演会を開催します。

日時:

2019年7月12日(金) 開場13:30、開演14:00~16:30

開催場所:

学術総合センター2F 中会議室 (東京都千代田区一ツ橋2-12-2)

入場無料・要申込:

先着100名まで

講演会概要:13:00〜15:30(開場12:15)

〇はじめに:小林武彦(東京大学 教授)

〇来賓挨拶:花岡文雄(国立遺伝学研究所 所長)

〇講演1 ゲノムからみた現生人類の由来

講演者:高畑尚之(総合研究大学院大学 元学長・名誉教授)

〇講演2 めざせ、ゲノム情報社会! ~遺伝学研究からの社会ビジョン~

講演者:五條堀孝(国立遺伝学研究所 名誉教授、アブドラ国王科学技術大学 特別栄誉教授)

〇講演3 パンダマウスの物語

講演者:城石俊彦(理化学研究所バイオリソース研究センターセンター長)

〇おわりに:斎藤成也(国立遺伝学研究所 教授)

申込み・問合せ:

7月5日(木)までに、FAX、電子メールのいずれかで、

①氏名、②住所、③電話番号

を記載し遺伝学普及会事務局までお申込みください。

【申込み・問合せ先】

〒411-8540 三島市谷田1111

公益財団法人遺伝学普及会 事務局

TEL:055-981-6857、 FAX:055-981-6877

Email:genetics@nig.ac.jp

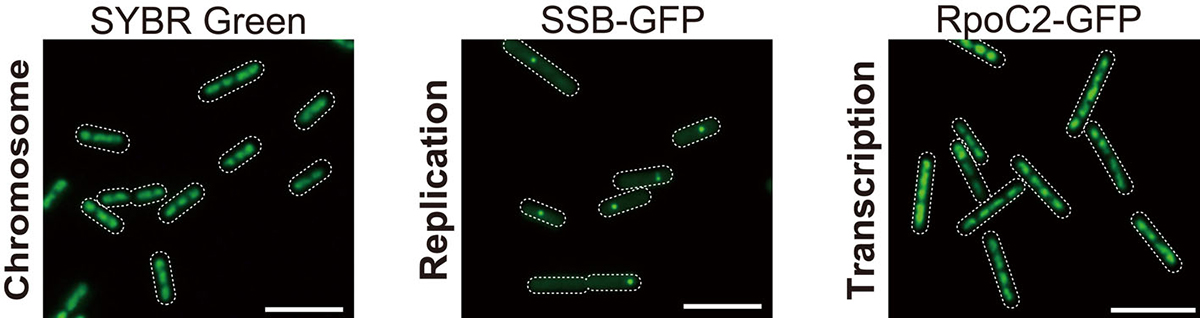

バクテリアにおける多コピーゲノムの複製制御と意義

Coordination of polyploid chromosome replication with cell size and growth in a cyanobacterium.

Ryudo Ohbayashi, Ai Nakamachi, Tetsuhiro Hatakeyama, Yu Kanesaki, Satoru Watanabe, Taku Chibazakura, Hirofumi Yoshikawa, and Shin-ya Miyagishima

mBio 10(2), e00510-19 DOI:10.1128/mBio.00510-19

ゲノムの倍数化は原核、真核生物問わず、全ての生物において共通して見られる現象です。大腸菌のようなモデル原核生物は1細胞あたり1コピーの環状染色体をもつ1倍体ですが、原核生物の複数の系統において1細胞あたり複数コピーの染色体をもつ倍数体生物の存在が知られています。また倍数性の原核生物の多くが、高温条件下など高ストレス環境に生息しています。倍数性生物において、染色体コピー数と細胞サイズに正の相関関係があることが知られていましたが、多コピー存在する染色体の複製がどの様に制御されているのか、複数コピーのゲノムを維持することによってもたらされるメリットは不明でした。

今回私たちは1細胞あたり複数コピーの染色体を保持するシアノバクテリア(光合成を行うバクテリア)の一種(Synechococcus elongatus; 1細胞当たり3-6コピー)を用いて細胞成長速度と染色体複製の関係を解析しました。その結果、複数存在する染色体のすべてが同時に複製されることは無く(図1)、成長速度に応じて一度に複製される染色体の数が変化することがわかりました。またDnaAという複製開始因子の活性調節によって複製される染色体数が制御されていることも明らかとなりました。さらに、DnaAを改変して人為的に細胞当たりの染色体コピー数を増加させるさせたところ、UVへの耐性が上昇することもわかりました。

以上のことから、複製する染色体のコピー数を細胞成長速度にあわせて変化させることで、細胞体積あたりの染色体数(遺伝子コピー数)を一定に保つことができること(図2)、複数コピーの染色体は、UV及び光合成酸化ストレスなどによりダメージを受けたゲノムコピーの修復のためのバックアップ情報として機能していることが示唆されます。

図1:シアノバクテリア(S. elongatus)の染色体(SYBR Green染色;1細胞あたり3-6コピーの染色体)とSSB-GFP(複製中の染色体)、RNAポリメラーゼ(転写中の染色体)の細胞内局在。遺伝子発現はすべての染色体コピーから行われるが、複製は1コピーずつ行われる

図2:細胞成長に伴う、1細胞あたりの遺伝子コピー数と細胞体積あたりのmRNAレベルの変化。細胞の成長速度に合わせて染色体コピー数が増加することにより、細胞体積当たりの遺伝子コピー数とmRNA量がほぼ一定に保たれる。

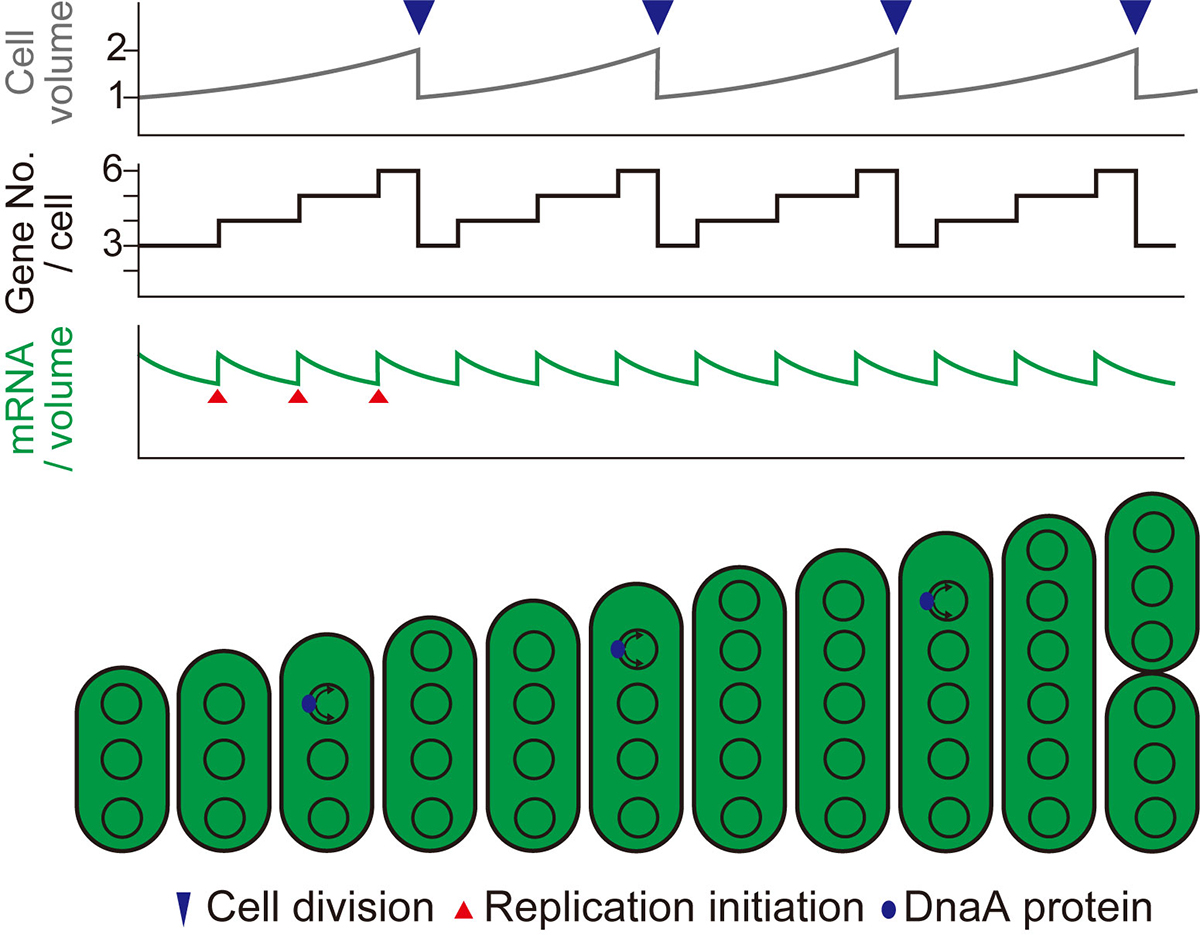

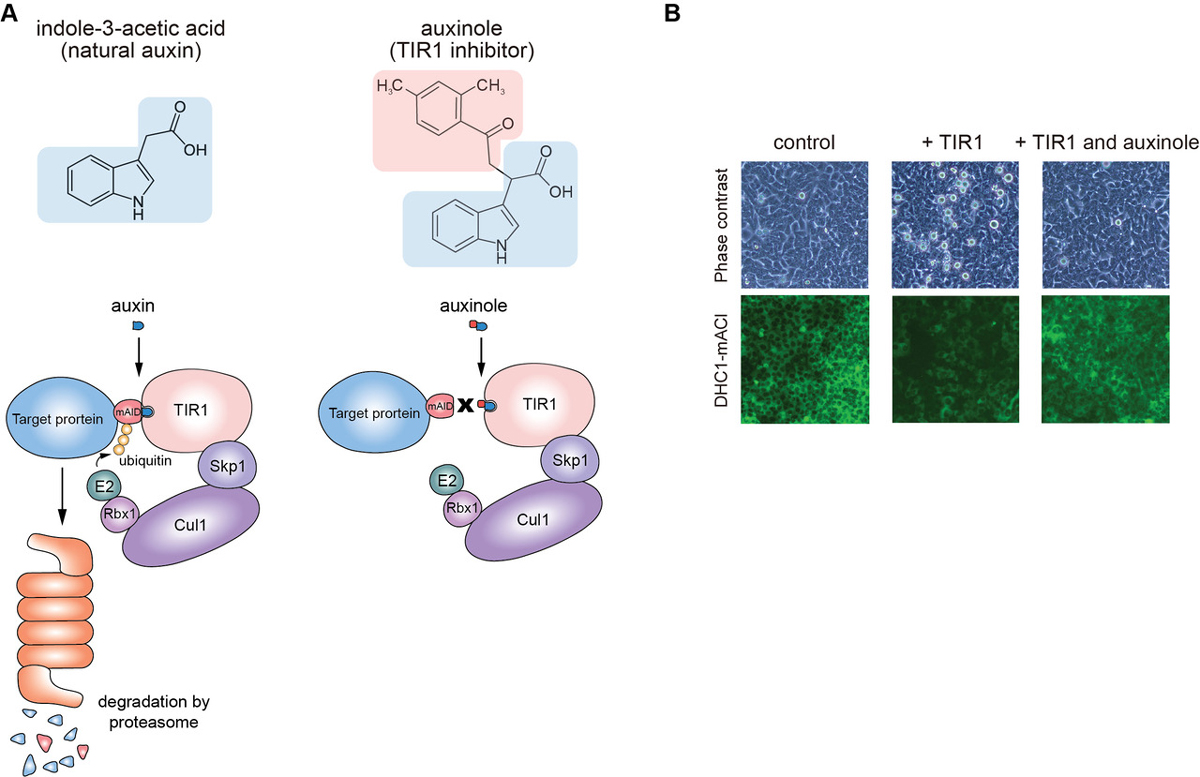

海から川や湖へ!魚の淡水進出を支えた鍵遺伝子の発見 ― DHAを自分で合成すれば、海から離れても生きられる ―

![]()

A key metabolic gene for recurrent freshwater colonization and radiation in fishes.

Asano Ishikawa, Naoki Kabeya, Koki Ikeya, Ryo Kakioka, Jennifer N. Cech, Naoki Osada, Miguel C. Leal, Jun Inoue, Manabu Kume, Atsushi Toyoda, Ayumi Tezuka, Atsushi J. Nagano, Yo Y. Yamasaki, Yuto Suzuki, Tomoyuki Kokita, Hiroshi Takahashi, Kay Lucek, David Marques, Yusuke Takehana, Kiyoshi Naruse, Seiichi Mori, Oscar Monroig, Nemiah Ladd, Carsten J. Schubert, Blake Matthews, Catherine L. Peichel, Ole Seehausen, Goro Yoshizaki, and Jun Kitano.

Science 31 May 2019: Vol. 364, Issue 6443, pp. 886-889 DOI:10.1126/science.aau5656

魚は、海から川や湖などの淡水域へ何度も進出しながら、さまざまな形や性質をもつ種に進化していきました。海と淡水域は、栄養分や浸透圧などに大きな違いがあるため、一部の魚は淡水域に何度も進出する一方で、全く淡水域に進出できない魚も多くいます。しかしながら、その違いは分かっていませんでした。

この度、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の石川麻乃助教と北野潤教授らの国際共同研究チームは、進化生物学のモデル生物であるトゲウオを用いて、魚が海から淡水域へ進出する際に鍵となった遺伝子を発見しました。

鍵となった遺伝子は、必須脂肪酸「ドコサヘキサエン酸 (DHA)」を作るのに必要なFads2遺伝子でした。DHAは、本来、海の餌には多く含まれますが、淡水域の餌にはあまり含まれていません。本研究チームは、淡水域に進出したトゲウオでは、このDHAを作るのに必要なFads2遺伝子が増えているため、DHAの少ない淡水の餌でも生きられることを発見しました。Fads2遺伝子は、他の幅広い種類の魚でも、海水に生息する種に比べ、淡水域に進出した種で増えていたことから、魚の淡水域への進出の鍵となる役割を果たしてきたと考えられます。

本研究は、国立遺伝学研究所、東京海洋大学、アクアトト岐阜、フレッドハッチンソン癌研究所、北海道大学、スイス連邦水科学技術研究所、沖縄科学技術大学院大学、京都大学、龍谷大学、福井県立大学、水産大学校、ベルン大学、基礎生物学研究所、岐阜協立大学、スペイン水産養殖研究所からなる共同研究チームによっておこなわれました。

本研究は科研費(15H02418, 23113007, 16H06279, 26870824, 16K07469)、旭硝子財団助成金、住友財団助成金、学術振興会特別研究員奨励費(11J04816 ,16J06812)、スイス連邦水科学技術研究所内部資金、スイス連邦科学基金などの助成のもと実施されました。

この成果は2019年5月31日(米国東部標準時)に米国科学雑誌「Science」に掲載されました。

図:イトヨの淡水域への進出とDHA合成酵素Fads2遺伝子の増加

淡水域に進出できなかったニホンイトヨは19番染色体上にFads2遺伝子を1つしか持たないのに対し、淡水域に進出したイトヨは、19番染色体上と12番染色体上に2つのFads2遺伝子を持つ。淡水域に進出し、そこで一生を過ごすようになったイトヨでは、19番染色体上のFads2遺伝子がさらに増加している。

※EurekAlert!で本成果を紹介した記事を配信しています

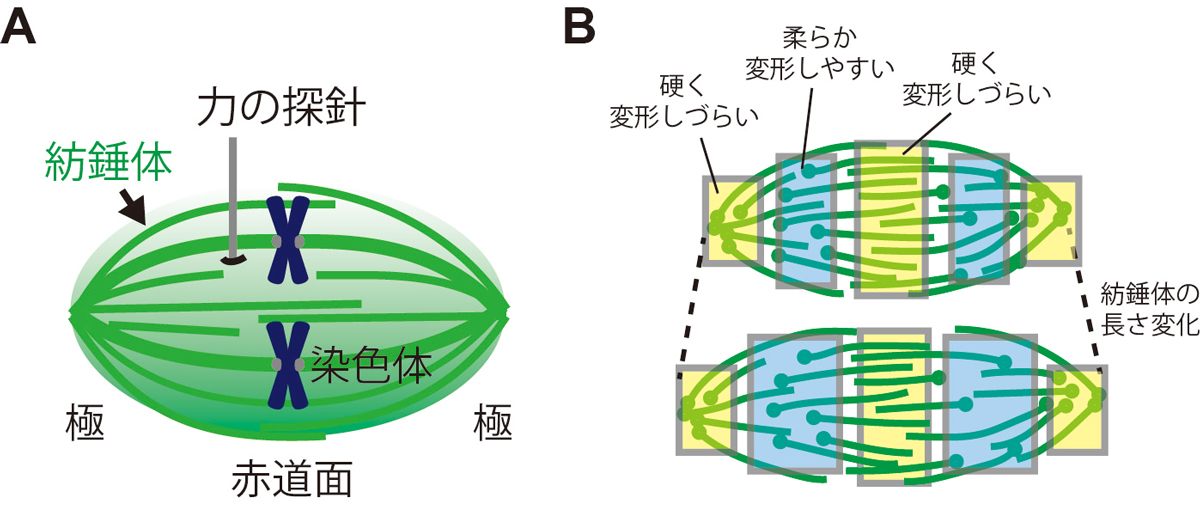

染色体分配装置の硬さと柔らかさ

Mechanically distinct microtubule arrays determine the length and force response of the meiotic spindle

Jun Takagi, Ryota Sakamoto, Gen Shiratsuchi, Yusuke T. Maeda, Yuta Shimamoto

Developmental Cell, Vol 49, pp 267-278, 2019 DOI:10.1016/j.devcel.2019.03.014

国立遺伝学研究所の島本勇太准教授と九州大学理学部の前多裕介准教授らの研究チームは、物理と生化学を融合した新しい研究手法を使って、紡錘体と呼ばれる染色体分配装置が機械的な力を発生・享受しながら細胞内で安定して機能するしくみの一端を明らかにしました。この研究成果はDevelopmental Cell誌に掲載され、また同誌の紹介記事にハイライトされました。

私たちのからだを構成する細胞が分裂して自己を複製するためには、コピーされた遺伝情報を親細胞から娘細胞へ正確に受け渡す必要があります。この受け渡しは紡錘体と呼ばれる染色体の分配装置が細胞内で力を発生することによって行われていますが、紡錘体がどのようにして力を出したり感じたりしながら染色体を正確に分配しているかは分かっていませんでした。島本准教授らの研究チームは、ガラスを微細加工して作成した直径1ミクロン程の探針を使って紡錘体を直接触り、赤道面や極など、紡錘体の各部がそれぞれどのくらいの力を出し、また力を感じて変形することができるかを詳細に調べました(図1A)。その結果、紡錘体は不均質な機械的性質を持ち、特に赤道面と極の近傍は非常に硬く変形しづらいこと(図1B黄色の領域)、それに比べて赤道面と極の間の部分は柔らかく変形しやすいことが分かりました(図1B水色の領域)。紡錘体の赤道面や極を作っている構造は、染色体を引っ張るための足場となったり細胞の分裂軸を決めたりするのに重要な役割を担っています。一方で、紡錘体は自らのサイズを細胞に合った大きさで維持するために、赤道面と極の間の距離を適切に制御する必要があります。紡錘体が持つ機械的な不均質性は、赤道面と極の構造を堅牢に保ちながらも全体の長さを柔軟に調節するしくみを良く説明します。本研究は、紡錘体の物性が細胞分裂に必要な多くの機能を同時に実現するために最適化されていることを示唆するものであり、胚発生などで染色体の分配エラーが生じる仕組みを理解するための重要な発見であると考えられます。

図:(A)ガラスを微細加工して作製した力の探針を使って、紡錘体の発生力と硬さを局所計測した。(B)紡錘体は不均質な機械特性を持ち(色付けされた領域)、極と赤道面の構造を硬く維持しながら全体の長さを柔軟に変化させられることが分かった(点線)。

発生工学研究室 島田さんが第52回発生生物学会 ベストポスター賞を受賞

相賀研究室 島田龍輝(総研大遺伝学専攻D5)さんが、先日大阪で開催された 第52回発生生物学会年会でベストポスター賞を受賞しました。

学会日時:平成31年5月15-17日

会場:大阪国際交流センター

受賞日:平成31年5月16日

演題:Exploring the murine germ cell masculinization mechanism

using scRNA-Seq datathe 52nd Annual Meeting of JSDB

島田さんより受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

1細胞内での遺伝子発現を解析するsingle cell RNA-seq (scRNA-seq)という技術を使用し、

マウス生殖細胞の発生を理解することを目的とした研究でposter賞をいただきました。

研究室のサポートのおかげでscRNA-seqを取り入れ、解析できていることに感謝いたします。

また、遺伝研での発表手法に関する講義や議論のおかげで議論を深めることができました。

遺伝研所長 花岡文雄、瑞宝中綬章を受章

国立遺伝学研究所の花岡文雄所長が、令和元年度春の叙勲において瑞宝中綬章を受章することが決まりました。

▶ 所長挨拶ページへ

(略 歴)

昭和48年 東京大学大学院薬学系研究科 博士課程修了

昭和48年 東京大学薬学部 助手(生理化学教室)

昭和55年 東京大学薬学部 助教授(生理化学教室)

平成 元年 理化学研究所 主任研究員(放射線生物学研究室 → 花岡細胞生理学研究室)

平成 7年 大阪大学細胞生体工学センター 教授(細胞構造研究分野)

理化学研究所中央研究所 招聘主任研究員(兼務:平成18年3月まで)

平成14年 大阪大学大学院生命機能研究科教授(時空生物学講座)

平成19年 学習院大学理学部教授(化学科)

平成21年 学習院大学理学部教授(生命科学科)

平成28年 学習院大学定年退職

平成28年 筑波大学生命領域学際研究センター センター長

平成30年 筑波大学生存ダイナミクス研究センター センター長

国立遺伝学研究所 所長

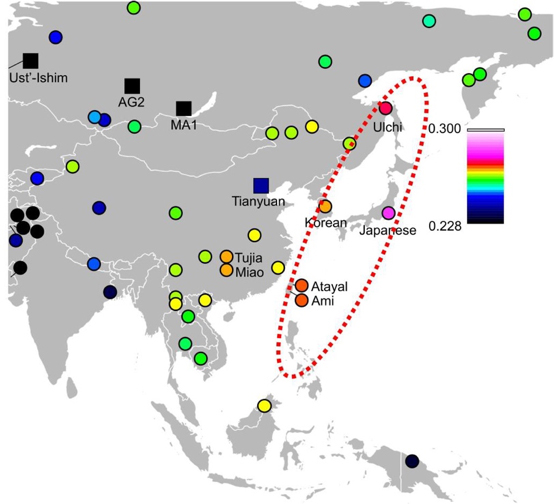

遺伝子から続々解明される縄文人の起源~高精度縄文人ゲノム~

![]()

Late Jomon male and female genome sequences from the Funadomari site in Hokkaido, Japan

著者:神澤 秀明(国立科学博物館),Timothy A. Jinam(国立遺伝学研究所),河合洋介(東京大学),佐藤丈寛(金沢大学),細道一善(金沢大学),田嶋敦(金沢大学),安達登(山梨大学),松村博文(札幌医科大学),Kirill Kryukov(東海大学),斎藤成也(国立遺伝学研究所),篠田謙一(国立科学博物館)

雑誌:Anthropological Science

縄文人は、日本列島で16,000年前から3,000年前まで続いた縄文時代の狩猟採集民であり、縄文人の遺伝子はわたしたち日本人に引き継がれています。縄文人は東南アジアあるいは北東アジア起源と考えられてきました。しかしながら、縄文人の起源と成立の詳細については、今日まで明らかにされていませんでした。

国立科学博物館、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所、東京大学、金沢大学、山梨大学、札幌医科大学、東海大学の7研究機関からなる共同研究グループは、北海道礼文島の船泊遺跡から出土した約3,800年前の縄文人の全ゲノムを高精度で解読することで、縄文人の起源と成立の詳細を明らかにすることに挑みました。

本研究グループは、北海道礼文島の船泊遺跡から出土した縄文人のうち、最も保存状態がいいことがわかった男女2人の大臼歯からDNAを抽出し、全ゲノム分析を行いました。その分析の結果、全ゲノム配列を高精度で決定することに成功したのです。決定した高精度ゲノム配列を詳細に調べることで、HLAタイプ、疾患関連遺伝子の変異など、複数の形質を明らかにしました。これらの古代ゲノム情報から縄文人は狩猟、漁撈が生業活動の中心であったこと、小さな集団で生活していたことがわかりました。また、縄文人は、アメリカ先住民を含む東ユーラシア集団の中で最も古い時代に分岐したことがわかりました。その一方で、縄文人はウルチ、韓国人、台湾先住民、オーストロネシア系フィリピン人と遺伝的に近かったのです(図)。このことは東ユーラシアの地域集団の形成プロセスを知る重要な手掛かりになります。

今後、本研究で明らかになった高精度の縄文人ゲノムは、古代日本人DNA研究の基本となる参照配列になることに加えて、縄文人と弥生人の混血によって形成されたと考えられる現代日本人の成り立ちの詳細を理解するうえで重要な情報を提供することが期待されます。

本成果は日本人類学雑誌英文誌「Anthropological Science」に2019年5月下旬に掲載されます。

図:船泊縄文人と世界中の現代・古人との遺伝的親和性。縄文人と東アジア沿岸部周辺現代人の間に遺伝的親和性があることを示しています。

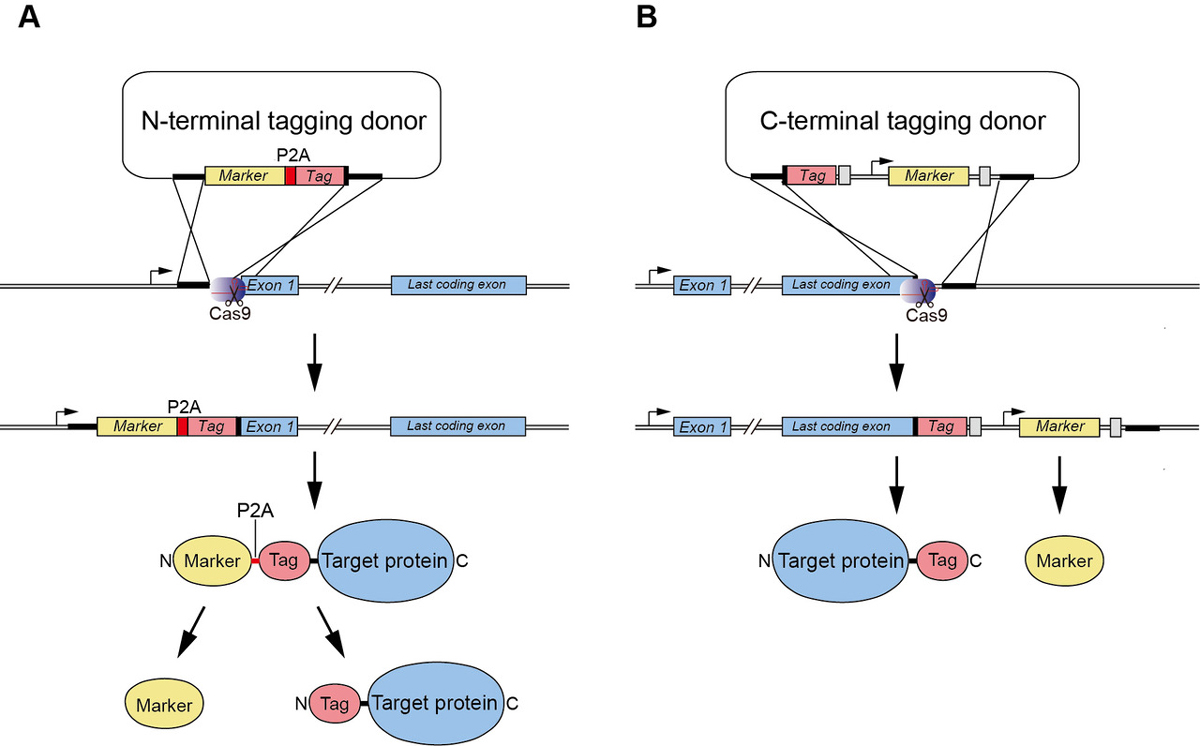

オーキシンデグロン(AID)法のためのCRISPR/Cas9を利用した新規タグ導入と分解阻害剤の開発

Generation of conditional auxin-inducible degron (AID) cells and tight control of degron-fused proteins using the degradation inhibitor auxinole

Aisha Yesbolatova, Toyoaki Natsume, Ken-ichiro Hayashi, Masato T. Kanemaki

Methods Available online 24 April 2019 DOI:10.1016/j.ymeth.2019.04.010

当研究室は植物ホルモンオーキシンによる分解経路を非植物細胞に移植することにより、オーキシンデグロン(auxin-inducible degron:AID)法を開発しました。ヒト細胞においては、植物由来のデグロン(mAID)を付加したタンパク質は、オーキシン添加に伴い、15-45分の半減期で分解されます。

私たちは以前CRISPR/Cas9を利用してHCT116細胞内の目的タンパク質C末端にタグを付加する方法を報告しました(Natsume et al. Cell Reports, 2016)。この度、総研大生Aisha Yesbolatovaを中心として、新たに目的タンパク質のN末端にタグを導入するベクターを開発し、HCT116およびDLD1細胞においてAID変異株を作成する方法の詳細なプロトコルを発表しました(図1)。

図1:(A)新たに開発したCRISPR/Cas9を利用したN末端コード領域へのタグ付加方法。(B)C末端コード領域へのタグ付加方法。

さらに、分解阻害剤オーキシノールを開発し、これによりオーキシン非添加時におきる弱い分解を抑制できることを示しました(図2)。また、標的タンパク質分解後の再発現時にオーキシノールを添加すること、より迅速に再発現が可能になることもわかりました。

図2:(A)天然オーキシンIAAおよびオーキシノールの構造。これら化合物が働く作用機序を示す。(B)AIDタグを付加したダイニンサブユニットDHC1はTIR1の発現により、弱い分解を受けてしまう。この分解をオーキシノールは抑制することができる。

これら一連の技術改良は、ヒト細胞におけるAID法の利用促進とタンパク質機能解析研究に大いに役立つと期待されます。本論文に示したプラスミド材料は全てaddgeneおよびRIKEN BRCより入手可能です。

本研究は岡山理科大学・林謙一郎教授との共同研究としておこなわれました。本研究は科研費(17K15068, 18H02170 ,18H04719), JST A-STEP (AS2915150U), キヤノン財団、旭硝子財団、武田科学財団にサポートされました。

RinkaiHackathon2019 with DDBJingを開催:6月10-12日

DDBJの主催するDDBJingの一環として、 RinkaiHackathon2019 with DDBJingを開催します。本年は島根大学との共催で、開催場所は隠岐の島にある隠岐臨海実験所です。

今回のテーマは「機械学習を生物学的ビッグデータ(動物の模様、行動のビデオデータ、ゲノムなど)に適用したとき、何が見えるのか?」です。最近、しばしば話題になる機械学習の基礎を専門家に学び、3日間の実習でひろくデータサイエンスのエッセンスを実際に一緒に体験しましょう。これら解析実習を行うと同時に、実習期間中には、技術の進展によっては変わらない古典的な生物学の知識や思考体系とは何であるかを参加者で議論します。イベントを通じて、分野を超えた人的交流を進めるのも目的の一つです。臨海実験所に馴染みがない人、大規模データ解析には馴染みのない人、そういった人たちや所属研究室にそのようなノウハウがない人にほど、参加して欲しいと希望しています。とくに生命情報科学分野と動物学諸分野から、広く参加者を募集します。(使用言語:日本語)

締め切りが近いですが、下記ウェブサイトを参考に、興味のある方はRegistrationページから応募してください。

https://sites.google.com/view/rinkaihack/home/events/moredetailsrinkaihackathon2019?authuser=0

シンポジウム「遺伝学の最先端研究から見る生命誌2019」を開催:5月18日(土)

国立遺伝学研究所 創立70周年記念式典

国立遺伝学研究所は、創立70周年となる2019年6月1日(土)に記念式典と記念講演会を開催します。

開催日:

2019年6月1日(土)

開催場所:

三島市民文化会館(ゆうゆうホール)小ホール

参加者:

招待者、並びに関係者。なお記念講演会には近隣の高校生を招待

記念式典:11:00〜11:40

記念講演会:13:00〜15:30(開場12:15)

第1部 記念講演 大隅良典(東京工業大学栄誉教授)

講演タイトル 「半世紀の研究を振り返って -基礎科学の将来-」

第2部 パネルディスカッション「なぜ遺伝学を研究するのか」

パネラー 大隅良典(東工大栄誉教授)、桂勲(遺伝研前所長)、小林武彦(遺伝学会会長)

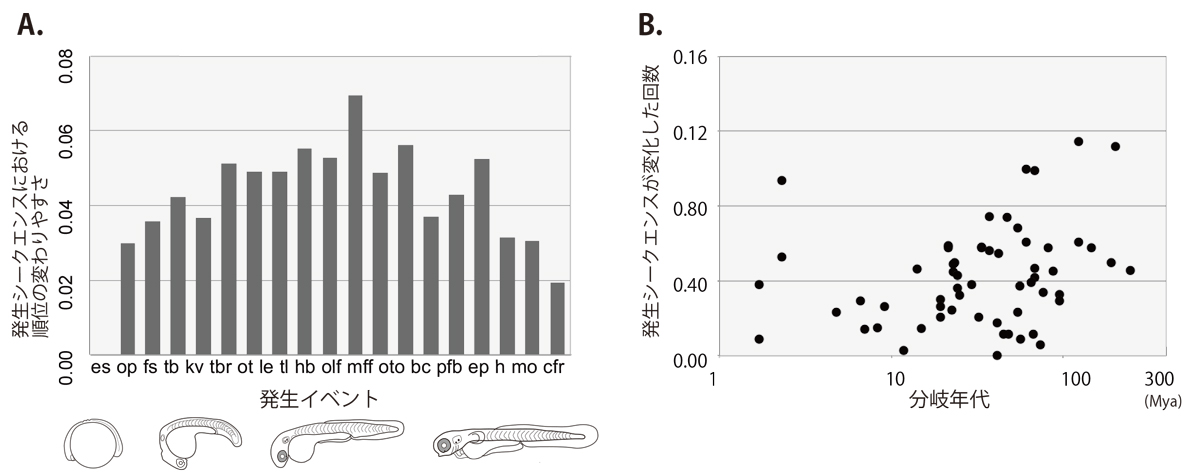

真骨魚類における発生シークエンスの進化的特徴の解明

Frequent nonrandom shifts in the temporal sequence of developmental landmark events during teleost evolutionary diversification

Fumihiro Ito, Tomotaka Matsumoto, Tatsumi Hirata

Evolution & Development 18 April 2019 DOI:10.1111/ede.12288

生物の発生は、時間経過に伴って起こる形態変化(発生イベント)の積み重ねとして記載される。この発生イベントの起こる順番(発生シークエンス)は同一種内でよく保存されていることから、発生シークエンスの変化は、形態進化や環境適応など、生物学的意義があると考えられる。

本研究では、様々な水中環境へ適応し、多様な形態を示す真骨魚類を解析対象とし、発生シークエンスの進化的特徴を明らかにした。解析には、胚発生過程が詳細に記載されている30種の真骨魚類で共通して観察され、かつ、幅広く体全体の発生をカバーすることのできる19種の発生イベントを用いた。2通りの最節約法を用いて祖先推定をし、系統比較解析を行った結果、共通の発生イベントからなるシークエンスは系統内で多様化しており、その進化過程において(1)発生イベントごとに変化の度合いが異なること、(2)隣接した順位のイベント間でより頻繁に入れ替わりが起こること、また(3)分岐年代に依存して変化が蓄積する傾向があることが示された。本研究の結果は、進化はどのような特徴を伴って進行するのかという問いの理解に繋がることが期待される。

本研究は、哺乳動物遺伝研究室博士課程に在籍していた伊藤史博博士、進化遺伝研究室の松本知高助教、脳機能研究室の平田たつみ教授の共同研究として、進化発生学の専門誌Evolution & Developmentに掲載されました。

図:Event-pairing法による祖先推定に基づいた真骨魚類の進化過程におけるイベントごとの発生シークエンス変化量(A)と発生シークエンスの変化と分岐年代との関係(B)。

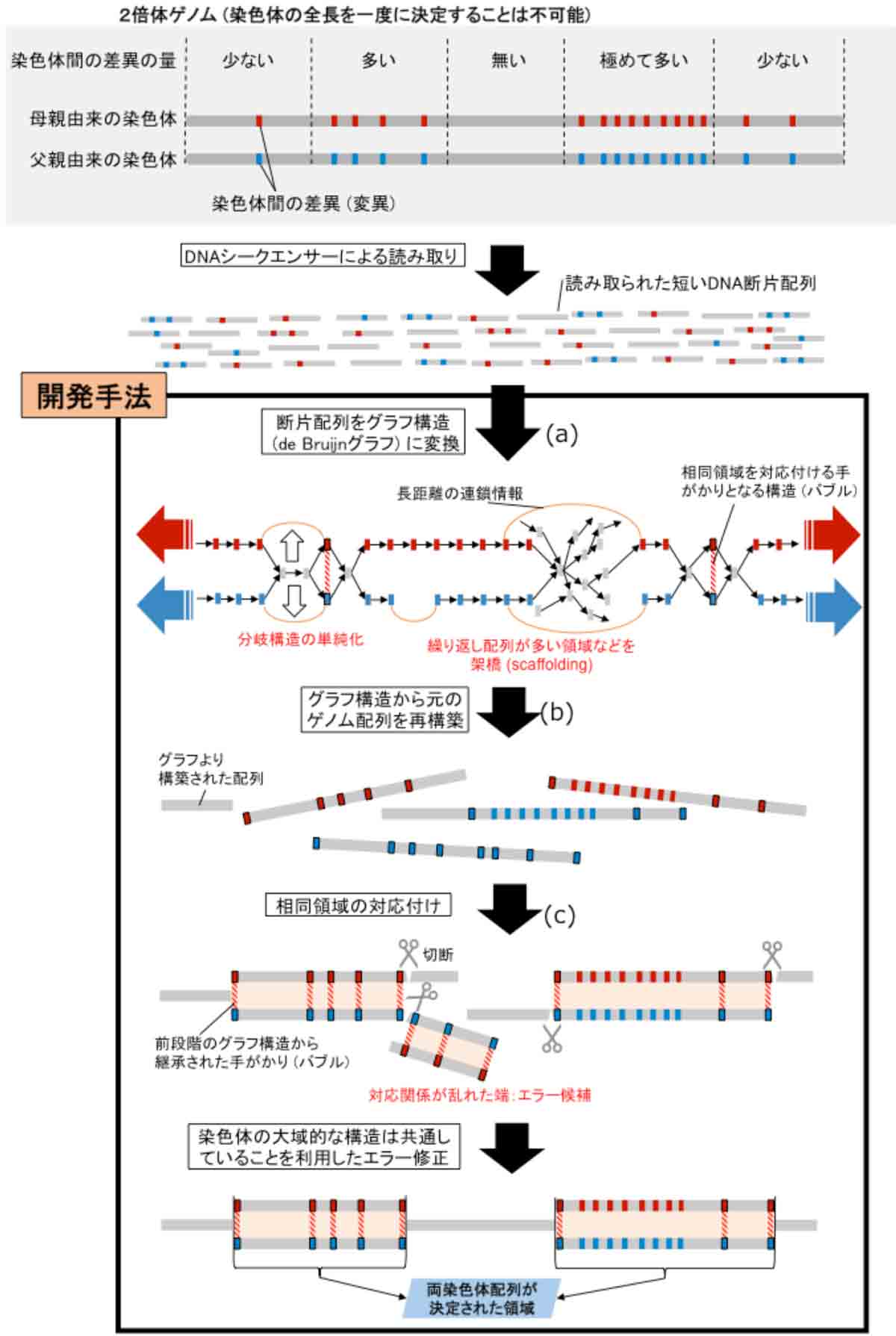

両親由来のゲノム配列を個別に決定する新手法-ゲノム多様化領域に起因した生命現象の解明へ-

![]()

Platanus-allee is a de novo haplotype assembler enabling a comprehensive access to divergent heterozygous regions

Rei Kajitani, Dai Yoshimura, Miki Okuno, Yohei Minakuchi, Hiroshi Kagoshima, Asao Fujiyama, Kaoru Kubokawa, Yuji Kohara, Atsushi Toyoda & Takehiko Itoh

Nature Communications 10, Article number: 1702 (2019) DOI:10.1038/s41467-019-09575-2

東京工業大学、国立遺伝学研究所、東京大学の共同研究グループは、真核生物のゲノム配列決定において、両親由来の配列を区別し、高精度にそれぞれを決定する、新しい情報解析手法の開発に成功しました。

ヒトなど真核生物のゲノム情報は、両親から受け継いだ情報を持ち合わせていますが、今までは両親由来ゲノムの差異を無視して配列決定を行うことが一般的でした。しかしながら、この差異の大きな領域は、種々の昆虫の表現型(紋様)との関連や、ヒトでの免疫型の決定、さらには疾患との関連も報告されるようになっています。そのため、簡便に両親由来の配列を区別して解析できる手法が求められていたのです。

研究チームが開発した「Platanus-allee(プラタナス アリー)」と呼ばれる新しいプログラムは、特殊な装置や前処理を必要とせず、現在の主流になっている次世代シークエンサーの大規模な断片配列データのみから、両親由来の配列を高精度に再構築できる画期的なものです。

本成果は、2019年4月12日付けの「Nature Communications」に掲載されました。

研究支援

本研究は、文部科学省科研費「新学術領域研究『学術研究支援基盤形成』」先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(16H06279)および、16H04719, 15H0597などの支援を受けて行われました。

国立遺伝学研究所の貢献

比較ゲノム解析研究室および先端ゲノミクス推進センターは、両親由来の配列を区別して高精度にゲノム配列を再構築できる新たな手法の開発にあたり、さまざまな生物種から高分子かつ高品質なゲノムDNAを調製するとともに、現在主流となっている次世代型シーケンサを用いて、開発・評価用にショートリードやロングリードの配列決定を実施しました。

- Platanus-allee:http://platanus.bio.titech.ac.jp/platanus2

図:新たな情報解析プログラム「Platanus-allee」のアルゴリズムの模式図

システム神経科学研究室 久保准教授が平成31年度文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞

久保 郁 准教授

新分野研究センター システム神経科学研究室 久保 郁 准教授が、平成31年度文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞しました。

本賞は、萌芽的な研究、独創的視点に立った研究等、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績をあげた40歳未満の若手研究者に授与されるものです。

授賞式日時:平成31年4月17日(水)

授賞式場所:文部科学省3階 講堂

受賞名:平成31年度文部科学大臣表彰 若手科学者賞

受賞テーマ:視覚情報処理と行動制御の神経メカニズムに関する研究

平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者等の決定について (MEXT)

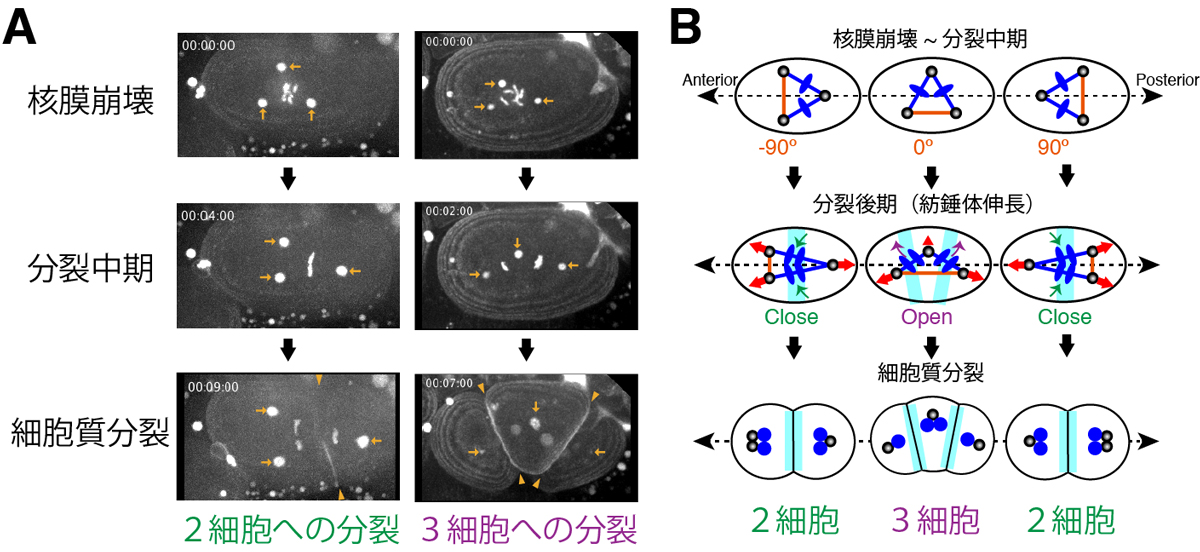

2つに分裂するか、3つに分裂するか、それが問題だ

Choice between 1- and 2-furrow cytokinesis in Caenorhabditis elegans embryos with tripolar spindles

Tomo Kondo and Akatsuki Kimura

Molecular Biology of the Cell Published Online:20 Feb 2019 DOI:10.1091/mbc.E19-01-0075

国立遺伝学研究所博士研究員の近藤興博士(現・東京大学 助教)と細胞建築研究室の木村暁教授は、過剰数の中心体を有した細胞がその分裂のパターンを決定するしくみを明らかにした。本成果は米国細胞生物学会が発行するMolecular Biology of the Cell誌の「細胞内外の力学(Forces on and within Cells)」をテーマとした特集号(7/22発行予定)に掲載される。

動物細胞が遺伝情報を2つに分配し分裂するとき、細胞小器官の「中心体」が重要である。正常な分裂期の細胞では中心体は2つだが、それ以上になった細胞は一体どうなるのか?本研究では、モデル生物である線虫C. elegansの受精卵を使って、中心体を3つに増やした細胞を遺伝学的に作出し解析した。3つの中心体をもつ細胞は3つに分裂すると予想されたが、実際は、そのような細胞はわずか30%しかなかった(図A右)。残りの70%は、あたかも正常に2分裂した(図A左)。詳細に分析すると、いずれの細胞でも形成されていた3つの中心体を頂点とする三角形の紡錘体と細胞長軸のなす角度が、分裂パターンと相関することを見出した。近藤博士らは、画像解析とコンピュータ・シミュレーションを駆使し、この紡錘体の配置は、1)細胞の形状、2)中心体にかかる力、3)中心体の大きさの違いに起因する力の非対称性によって決定されることを提唱した。本研究の成果は、細胞内力学の基本的な理解に繋がるとともに、がん細胞など様々な細胞の分裂を人為的に制御できる可能性を示唆している。

図:(A) 3つの中心体(矢印)を持った線虫の受精卵。左列の細胞は中心体を2つ有する通常の細胞のように2つに分裂する。一方、右列の細胞は3つに分裂した。(B) 3つの中心体を有する細胞の分裂パターンを説明する模式図。3つの中心体が形成する三角形状の紡錘体の細胞長軸に対する角度が重要であった。

2019年度「先進ゲノム支援」による支援課題の公募を開始

2019年度「先進ゲノム支援」による支援課題の公募を開始

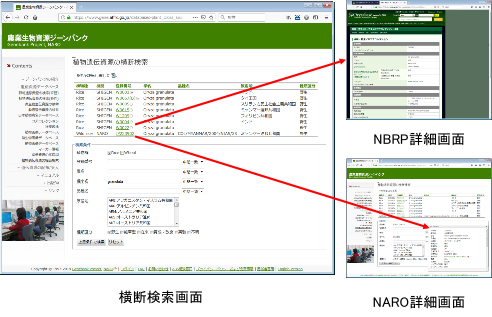

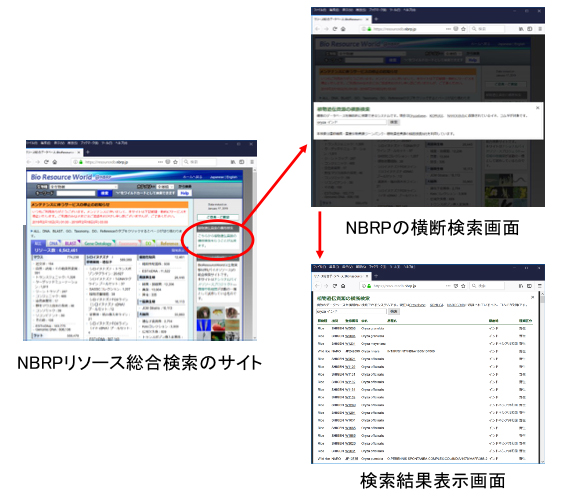

NAROジーンバンクとナショナルバイオリソースプロジェクトのデータ連携による遺伝資源の横断検索システム(PGR-Gateway) ―遺伝資源への効率的なアクセスの実現に向けて―

![]()

農研機構と国立遺伝学研究所、京都大学は、NAROジーンバンクとナショナルバイオリソースプロジェクトで保存している植物の遺伝資源のうち、イネとコムギの遺伝資源につ いて横断的に検索できるシステム(PGR-Gateway)を開発し、2019年1月に公開しました。

遺伝資源は、農産物や医薬品などとして活用する直接的な価値と、地球環境保護に利用する間接的な価値を持つ、将来の人類にとって貴重な財産です。いくつかの国立研究開発法人や公設試験場、大学等では、植物種子などの遺伝資源を収集・保存し、遺伝資源の配布や遺伝資源情報の提供を行っています。遺伝資源の利用者にとって、どこの保存機関がどのような遺伝資源を保存しているかという情報は重要であり、効率的に遺伝資源を探すことができる環境の整備が求められています。

今回、国内の代表的植物遺伝資源保存事業である農業生物資源ジーンバンク(略称NAROジーンバンク)事業とナショナルバイオリソースプロジェクト(略称NBRP)は、双方が保存するイネとコムギ遺伝資源のデータ(合計でイネ2万7千点、コムギ2万9千点)を横断的に検索できるシステム(PGR-Gateway)を開発し、2019年1月7日に公開しました。

NAROジーンバンクは農学研究の立場から将来の品種改良用の素材として国内外の在来品種や育成品種を中心とした遺伝資源を、NBRPはライフサイエンス研究の立場から野生種や実験系統も含めた幅広い遺伝資源を保存しています。これまでは個別にデータベースを作成し、遺伝資源の情報を公開していました。PGR-Gatewayの公開により、我が国のイネとコムギの植物遺伝資源検索のワンストップ化が実現し、遺伝資源情報により効率的にアクセスできるようになりました。

今後は、PGR-Gatewayに他機関が保有するイネ・コムギ遺伝資源情報を追加したり、対象作物を追加することにより、食料・農業関連の遺伝資源検索の更なるワンストップ化を進めていく予定です。

国立遺伝学研究所の貢献

生物遺伝資源センターバイオリソース部門(植物遺伝研究室)およびバイオリソース情報部門(系統情報研究室)は、イネの総合データベース・Oryzabaseから野生イネを含む系統情報の提供、並びに、NBRPリソース総合検索APIを提供しました。

植物遺伝資源の横断検索システム(PGR-Gateway)へのリンク

・NAROジーンバンクから

https://www.gene.affrc.go.jp/?db_pl_xs

・NBRPから

https://resourcedb.nbrp.jp/

図1:NAROジーンバンクからの統合データベース(PGR-Gateway)の横断検索結果

横断検索画面の機関「SHIGEN」はNBRPとして国立遺伝学研究所に、「NARO」はNAROジーンバンクに保存されていることを示します。

(URL)https://www.gene.affrc.go.jp/?db_pl_xs

図2:NBRPからの統合データベース(PGR-Gateway)の横断検索結果

検索結果表示画面の機関「SHIGEN」はNBRPとして国立遺伝学研究所に保存されていることを示します。

(URL)https://resourcedb.nbrp.jp/