Archive

- Home

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

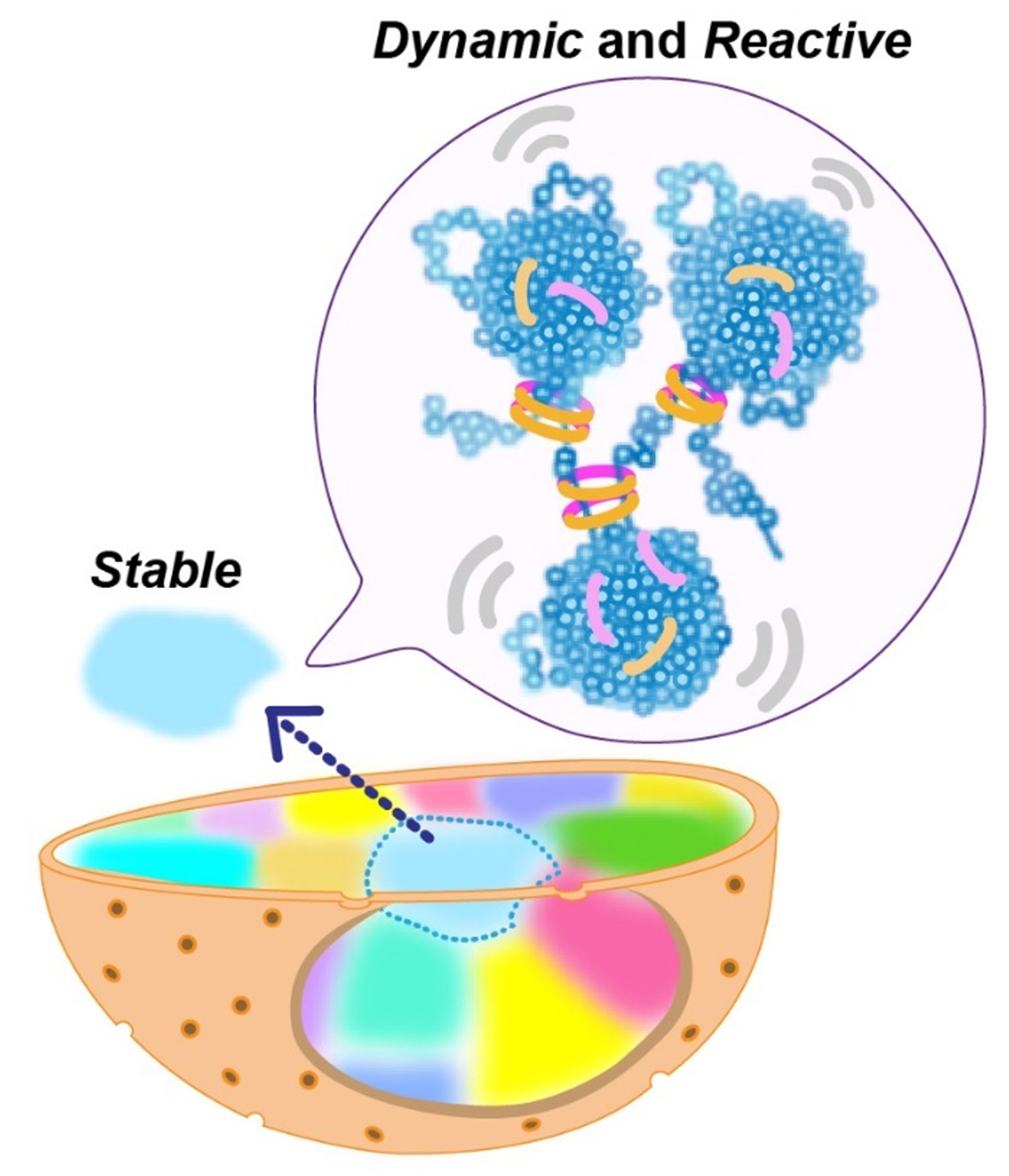

ユークロマチンも凝縮した「塊」をつくっていた!

プレスリリース

Condensed but liquid-like domain organization of active chromatin regions in living human cells

Tadasu Nozaki*, Soya Shinkai*, Satoru Ide*, Koichi Higashi*, Sachiko Tamura, Masa A. Shimazoe, Masaki Nakagawa, Yutaka Suzuki, Yasushi Okada, Masaki Sasai, Shuichi Onami, Ken Kurokawa, Shiori Iida, Kazuhiro Maeshima *co-first authors

Science Advances (2023) 9, eadf1488 DOI:10.1126/sciadv.adf1488

ヒトのゲノムは、主に「ユークロマチン」「ヘテロクロマチン」の2つの領域に分類できるとされています。これまで長い間、頻繁に遺伝情報の読み出しが行われるユークロマチンはほどけている一方、遺伝情報の読み出しが抑えられているヘテロクロマチンは凝縮して塊を形成している、と考えられてきました。

今回、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 の野崎慎 大学院生(遺伝研特別共同利用研究員、現在 米ハーバード大学研究員)、井手聖 助教、田村佐知子 テクニカルスタッフ、島添將誠 総研大生、飯田史織 総研大生(学振特別研究員 DC2)、前島一博 教授のグループ、東光一助教、黒川顕教授のグループは、理化学研究所 新海創也上級研究員、大浪修一チームリーダーと共同で、ユークロマチンも不規則に凝縮した「塊」を形成していることを発見しました。これは従来の定説を覆す発見で、不規則に凝縮した「塊」が、生きた細胞内におけるユークロマチンの基本構造であることがわかりました。

本研究では、ヌクレオソーム 1分子を観察できる超解像蛍光顕微鏡を駆使し、蛍光標識したユークロマチンにおけるヌクレオソームの動きを生きた細胞において観察しました。さらに、2 色の蛍光色素を用いてユークロマチン内の近接した2つのヌクレオソームの動きを同時に観察・比較したところ、150 ナノメートル以内に近接した 2 つのヌクレオソームの動きに相関があることがわかりました(動画)。このことから、ユークロマチンが、平均直径 150 ナノメートルほどの不規則に凝縮した「塊」(クロマチンドメイン)を形成していることが明らかとなりました。また、さらなる解析により、ユークロマチンにおいてヌクレオソームはクロマチンドメインの内部で液体のように動いていること、クロマチンドメインの数十倍程度のより大きな染色体スケール(数ミクロン)では、ユークロマチンは動かず、固体のように振る舞うこともわかりました。

今回明らかになった、小さいスケールでのユークロマチンの液体のような振る舞いは、凝縮したクロマチンドメインにおける転写や DNA 複製、DNA 修復などの効率的な反応を可能にすると考えられます。また、ユークロマチンにおけるクロマチンの塊は、放射線などによる DNA の損傷への耐性にも貢献している可能性があります。さらに、より大きなスケールでのユークロマチンの固体のような振る舞いは、がんの原因となる長いクロマチンの絡まり・切断を防ぎ、遺伝情報の維持に貢献することが予想されます。今回の研究で、局所的には動的で反応性に富み、全体的には安定であるクロマチンの新しい描像が明らかになってきました。

本研究は、日本学術振興会(JSPS) 科研費(21H02453, 22H05606, 21H02535)、学術変革領域 A「ゲノムモダリティ」(20H05936, 20H05550)、先進ゲノム支援(16H06279(PAGS), 22H04925(PAGS))、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業(CREST) (JPMJCR15G2)、JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2104)、上原記念生命科学財団の支援を受けました。

動画: 超解像蛍光顕微鏡により観察された生きた細胞の核内におけるヌクレオソームのゆらぎの動画。2色の蛍光色素を用いることで、近接したヌクレオソーム、あるいは少し離れたヌクレオソームを同時に観察できる。 上段のヌクレオソームの近接したペアは動きに相関が見られる。一方、下段の離れたヌクレオソームのペアは動きに相関が見られない。

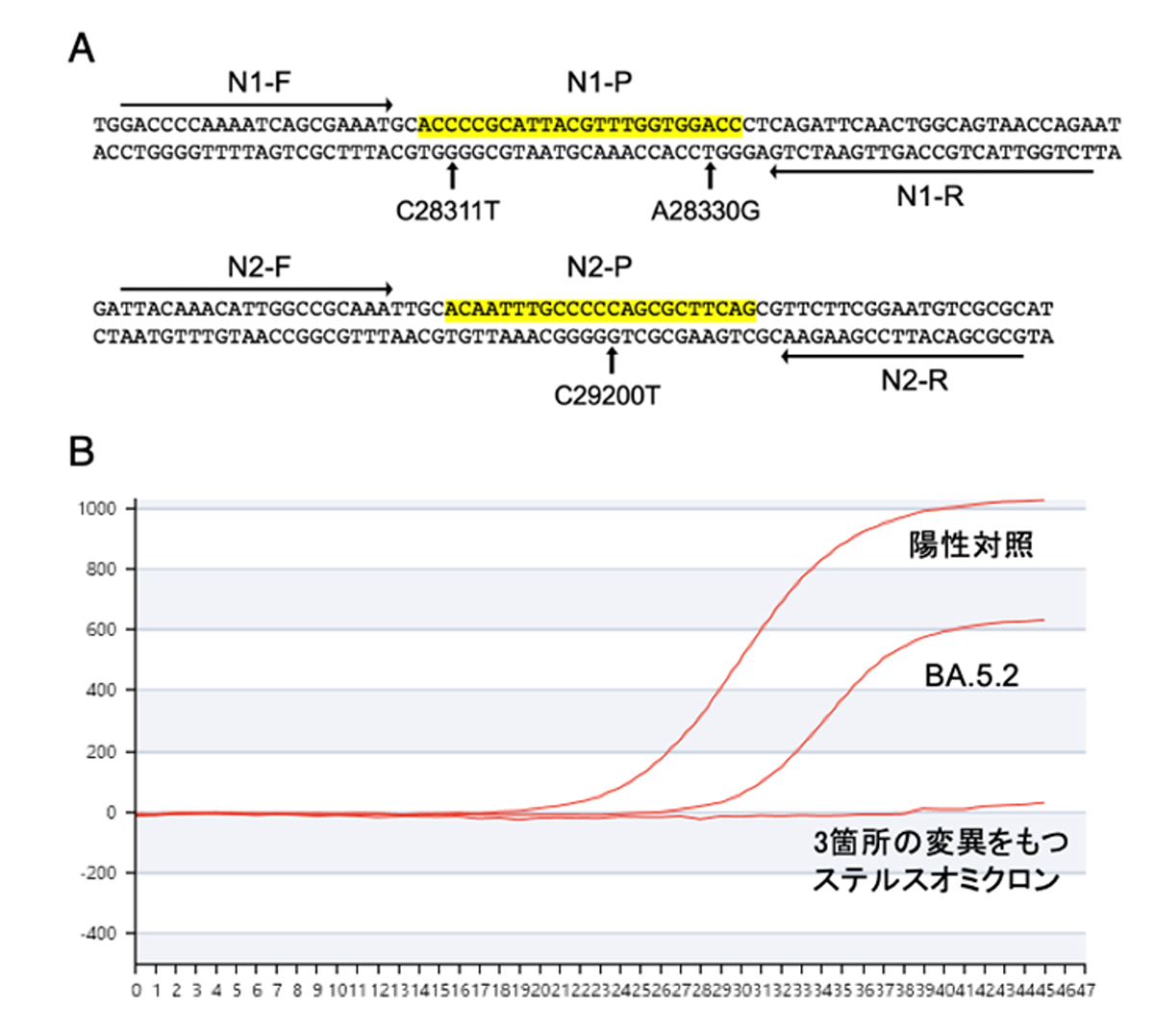

「ステルス」オミクロン:PCR検査で検出できない新型コロナウイルスN遺伝子の変異を同定

プレスリリース

Stealth Omicron: a novel SARS-CoV-2 variant that is insensitive to RT-qPCR using the N1 and N2 primer-probes

Hideo MORI, Hiroko YOSHIDA, Hideharu MORI, Tomoya SHIRAKI, Koichi KAWAKAMI

Cureus (2023) 15, e36373 DOI:10.7759/cureus.36373

COVID-19の原因ウイルスであるSARS-CoV-2の感染を診断するためにRT-qPCR法による検査がおこなわれてきました。その際に、RT-qPCR法ではSARS-CoV-2のN遺伝子の2つの領域に設定されたプライマー・プローブ配列がタカラバイオ社、TOYOBO社製などのRT-qPCRキットに利用されています。

COVID-19のパンデミックが始まって以来、ゲノムに変異が生じたSARS-CoV-2の亜系統が多数出現し、現在、世界および日本ではオミクロン亜系統が主流となっています。2022年10月中旬に大阪で1名の患者から採取された唾液検体から見出したオミクロン亜系統は、N1およびN2のプライマー・プローブ領域に3箇所の変異を持ち、従来のプライマーでは陽性判定できないことがわかりました。

本研究結果により、N1およびN2領域に3箇所の変異のある変異株は従来のプライマー・プローブ配列によるPCR検査で陽性判定されないと考えられることから、COVID-19に特徴的な症状があり、従来のプライマーを用いたPCR検査で陽性判定できなかった場合は、別の箇所のプライマー・プローブでPCR検査を実施することで、このような変異株を見逃すことを回避できると考えられます。

本研究は、国立遺伝学研究所 発生遺伝学研究室の川上浩一教授の研究グループと大阪はびきの医療センター森秀夫医師の共同研究としておこなわれました。

この研究は部分的に国立遺伝学研究所への寄附金によって支援されています。

本研究成果は、国際科学雑誌「Cureus」に2023年3月19日(日本時間)に掲載されました。

(B) N1およびN2プライマー・プローブを用いて行ったRT-qPCRの増幅曲線。

陽性対照、N1領域に2つの変異をもつBA.5.2、およびN1領域に2つの変異とN2領域に1つの変異をもつ変異体を、タカラバイオ社製RT-qPCRキットで解析した結果。

共生細胞進化研究室の宮城島進也教授が第31回木原記念財団学術賞を受賞

共生細胞進化研究室の宮城島進也教授が第31回(令和5年度)木原記念財団学術賞を受賞しました。本賞は、生命科学の分野で特に優れた独創的な研究を行っている50歳未満の研究者に授与されるものです。

受賞課題:「細胞内共生による光合成生物の成立機構」

新分野創造センターにあたらしい研究室ができました

2023年4月1日付けで新分野創造センターに2人の准教授が着任しました。

准教授

新分野創造センター(Center for Frontier Research)は,「あたらしい人材」と「あたらしい分野」を同時に育成するためのインキュベーションセンターです。 若手の優れた研究者が研究室主催者(テニュアトラック准教授)として研究室を運営し、 遺伝研の卓越した研究環境や様々なサポートを活用して遺伝学とその周辺領域に新しい分野を開拓する研究を行っています。

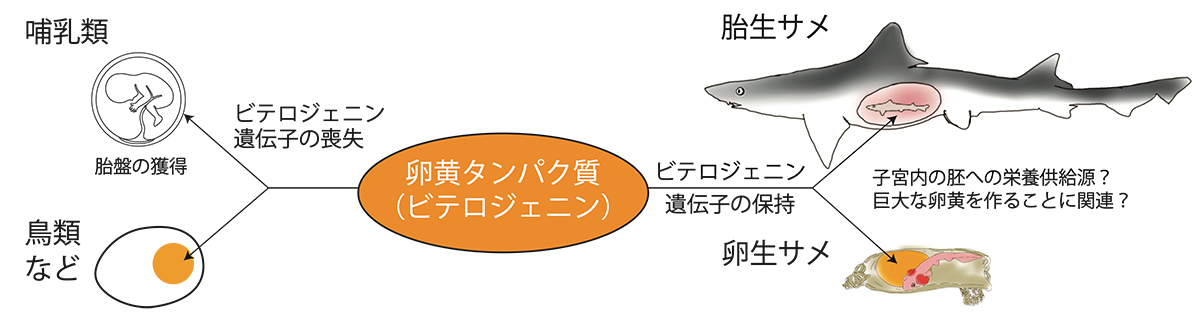

卵で増えない胎生のサメも卵黄遺伝子を持つ

―「ラブカ」など12種のサメ・エイ類の比較解析で発見-

プレスリリース

Egg yolk protein homologs identified in live-bearing sharks: co-opted in the lecithotrophy-to-matrotrophy shift?

Yuta Ohishi, Shogo Arimura, Koya Shimoyama, Kazuyuki Yamada, Shinya Yamauchi, Taku Horie, Susumu Hyodo, and Shigehiro Kuraku

Genome Biology and Evolution (2023)15, evad028 DOI:10.1093/gbe/evad028

理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター分子配列比較解析チームの工樂樹洋チームリーダー(国立遺伝学研究所分子生命史研究室教授)、大石雄太大学院生リサーチ・アソシエイト(研究当時、現形態進化研究チーム大学院生リサーチ・アソシエイト、神戸大学大学院理学研究科生物学専攻大学院生)、東京大学大気海洋研究所の兵藤晋教授、東海大学海洋学部海洋生物学科の堀江琢准教授、同海洋科学博物館の山田一幸学芸員、ふくしま海洋科学館の山内信弥上席技師の共同研究グループは、ヒトを含む哺乳類が胎生を獲得する進化の過程で失った「卵黄タンパク質を作る遺伝子」が、胎生のサメ類で保持されており、母体内の胚への栄養供給に寄与している可能性を明らかにしました。

本研究成果は、卵生から胎生まで見られる脊椎動物の繁殖様式の多様性を、分子レベルから理解する上で重要な知見を提供すると期待できます。

軟骨魚類(サメ・エイ類)の半数以上は胎生で繁殖し、胎内の胚が卵黄の栄養で発生するものから、母体からの栄養供給に依存するものまでさまざまなタイプが存在しますが、卵生も含めた多様な繁殖様式の間の分子レベルの比較はほとんど行われていません。

今回、共同研究グループは卵黄タンパク質「ビテロジェニン」に着目し、胎生サメのラブカなどについて解析しました。その結果、胎生サメ類ではビテロジェニン遺伝子がゲノム中に複数存在し、ビテロジェニンが卵黄や子宮を介して母体内の胚への栄養供給源として利用されている可能性が示されました。

本研究は、理化学研究所運営費交付金(生命機能科学研究)で実施し、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業基盤研究(B)「Hoxクラスターの大域的制御について残された謎に分子進化とエピゲノムから迫る(研究代表者:工樂樹洋)」、ならびに神戸大学「異分野共創による次世代卓越博士人材育成プロジェクト(研究代表者:大石雄太)」による助成を受けて行われました。

本研究は、科学雑誌『Genome Biology and Evolution』3月号(3月15日付)に掲載されました。

神経回路構築研究室 Piu Banerjeeさんが「研究科長賞」を受賞

総合研究大学院大学の各研究科において、特段に顕彰するに相応しい研究活動を行い、修了する学生に対し、研究科長賞が授与されます。

神経回路構築研究室 岩里研究室に所属するPiu Banerjeeさんが、2022年度後期の生命科学研究科 研究科長賞を受賞しました。

・Piu Banerjee(神経回路構築研究室 岩里研究室)

「Study of Spontaneous Activity in the Peripheral Structure of Developing Mouse Somatosensory System」

Piu Banerjeeさんは今回、遺伝学専攻の「森島奨励賞」も受賞しています。

ジンベエザメだけに起きた視覚の進化

~深海生活への適応か?~

プレスリリース

Whale shark rhodopsin adapted to deep sea lifestyle by a substitution associated with human disease

Kazuaki Yamaguchi, Mitsumasa Koyanagi, Keiichi Sato, Akihisa Terakita, Shigehiro Kuraku

PNAS (2023) 120, e2220728120 DOI:10.1073/pnas.2220728120

動物は、生息環境中の光を活用するしくみをもっています。なかでも、深海や地中など微弱な光環境で暮らす生物種は、その限られた光を活用する特別なしくみを備えています。最大の魚類であるジンベエザメは、海水面近くで摂餌をする一方で、光の届きにくい深海にも潜ることが知られています。

今回、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の工樂樹洋教授(理化学研究所 チームリーダー)、大阪公立大学の小柳光正教授が率いる研究チームは、ジンベエザメが光を活用するしくみの解明に挑みました。

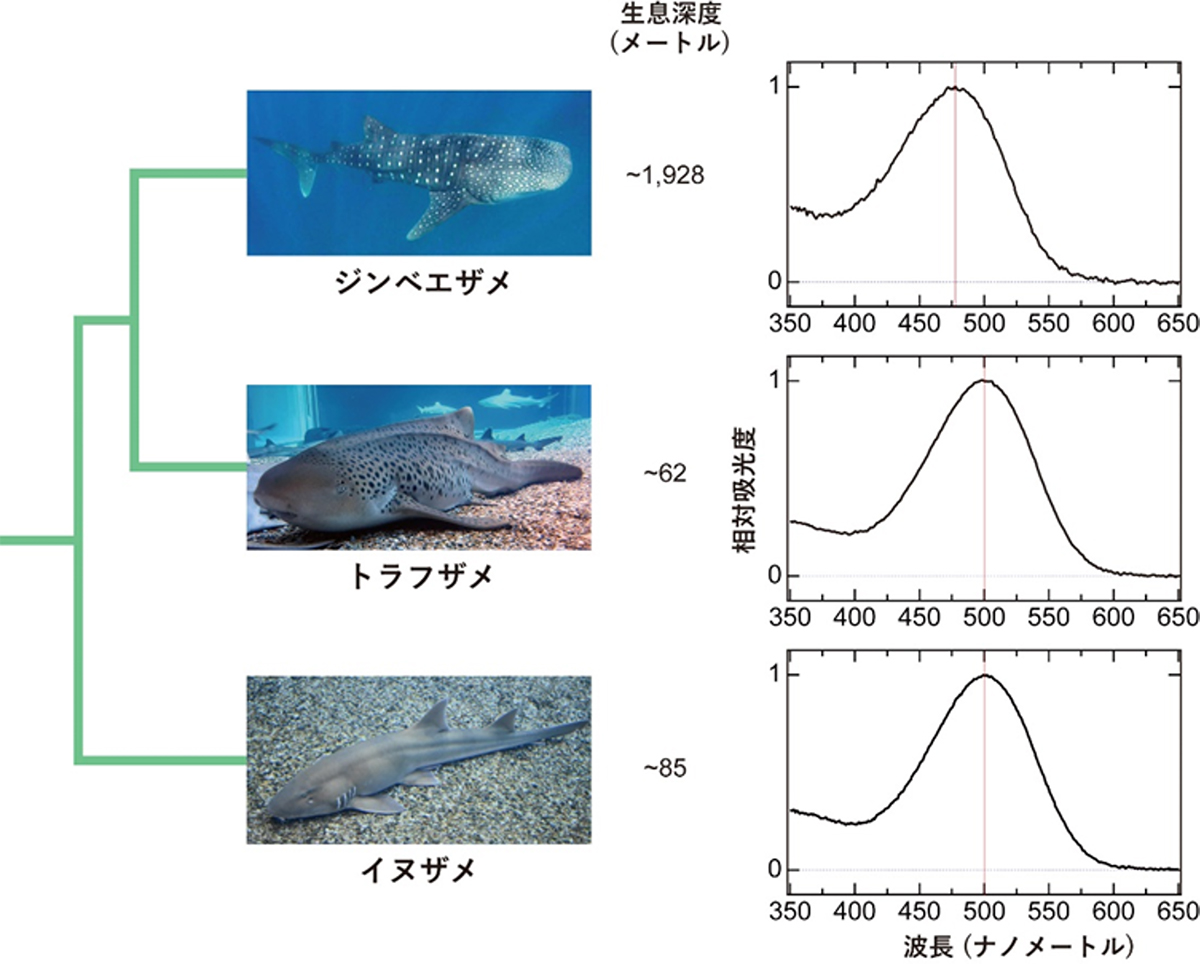

本研究チームは、眼の網膜にある光受容タンパク質(オプシン)のうち、微弱光下での視覚をつかさどるロドプシンについて、DNA情報と吸収する光の波長を測る分光測定を組み合わせることで、ジンベエザメと他のサメ類を比較しました。その結果、ジンベエザメのロドプシンは、従来の常識を覆すアミノ酸置換によって、深海の中で最も届きやすい青色の光を効率的に受け取ることができることを明らかにしました。また、ジンベエザメのロドプシンは熱に弱く、低温となる深海での機能に適していることもわかりました。

本結果から、ジンベエザメの視覚は、水温が低下した深海において、微弱な光を活用できるような進化を遂げたことが示唆されます。この進化の引き金になったアミノ酸置換部位はヒトの夜盲症の原因となる置換部位でもあり、ジンベエザメの海水面付近から水深2000メートル付近の深海まで潜水するというその独特のライフスタイルの表れともいえるかもしれません。

さらに、本研究は、様々な生物のくらしをその生体を犠牲にすることなく解き明かすために、DNAの情報を活用したタンパク質の人工合成技術が有用であることも示しました。

本研究は、科研費補助金(18H02482, 21H00435)の支援を受けておこなわれました。

本研究成果は、米国科学雑誌「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)」に 2023 年3月22日午前1時(日本時間)に短報論文として 掲載されました。

左に3つの生物種の系統関係を、右に合成したロドプシンの吸収スペクトルを表示した。生息水深は文献に基づく。

カミキリムシと酵母の共生関係を特定

~酵母は特殊な器官で運ばれ、親から子へ受け継がれる~

プレスリリース

技術課 / 細胞建築研究室

フェノタイプ研究推進センター

Yeast associated with flower longicorn beetle Leptura ochraceofasciata (Cerambycidae: Lepturinae), with implication for its function in symbiosis

Mako Kishigami, Fumiaki Matsuoka, Akiteru Maeno, Shohei Yamagishi, Hisashi Abe, Wataru Toki

PLOS ONE (2023) 6, 172 DOI:10.1371/journal.pone.0282351

東海国立大学機構 名古屋大学大学院生命農学研究科の岸上 真子 元大学院生、松岡 史晃 大学院生、土岐 和多瑠 講師の研究グループは、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の前野 哲輝 技術専門職員、森林研究・整備機構 森林総合研究所の山岸 松平 研究員、安部 久 室長との共同研究で、カミキリムシの一種ヨツスジハナカミキリは、特殊な器官を発達させて特定の酵母と共生すること、その酵母は餌である木材の成分を分解することを解明しました。

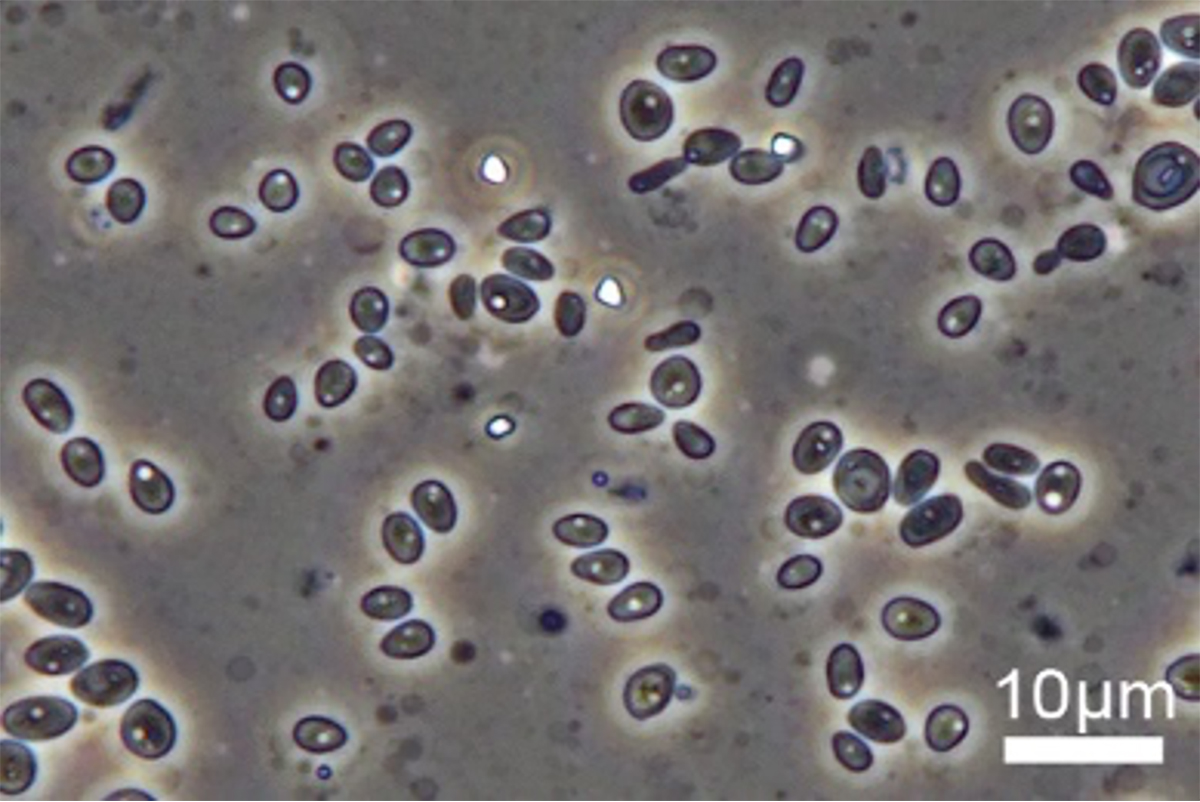

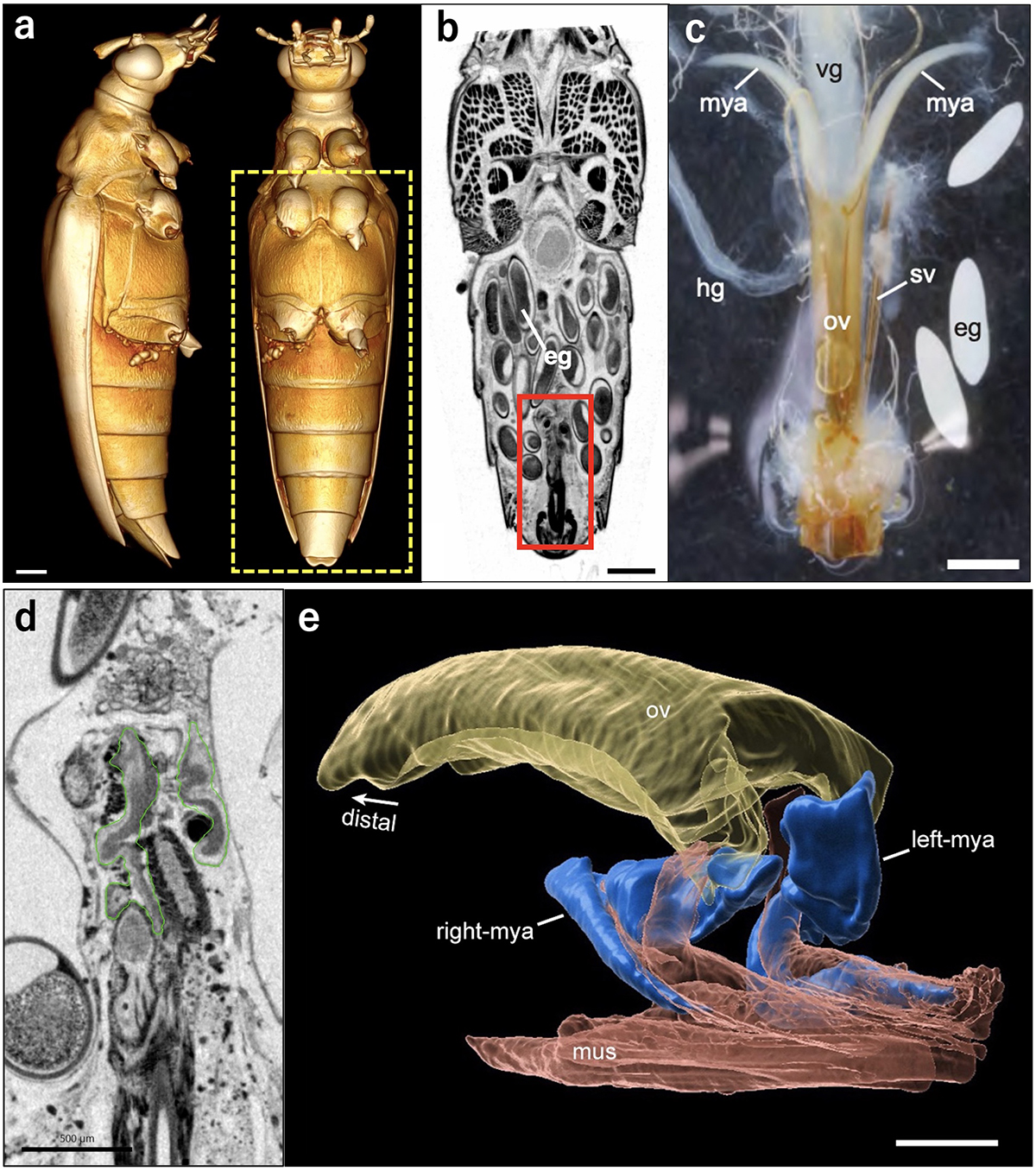

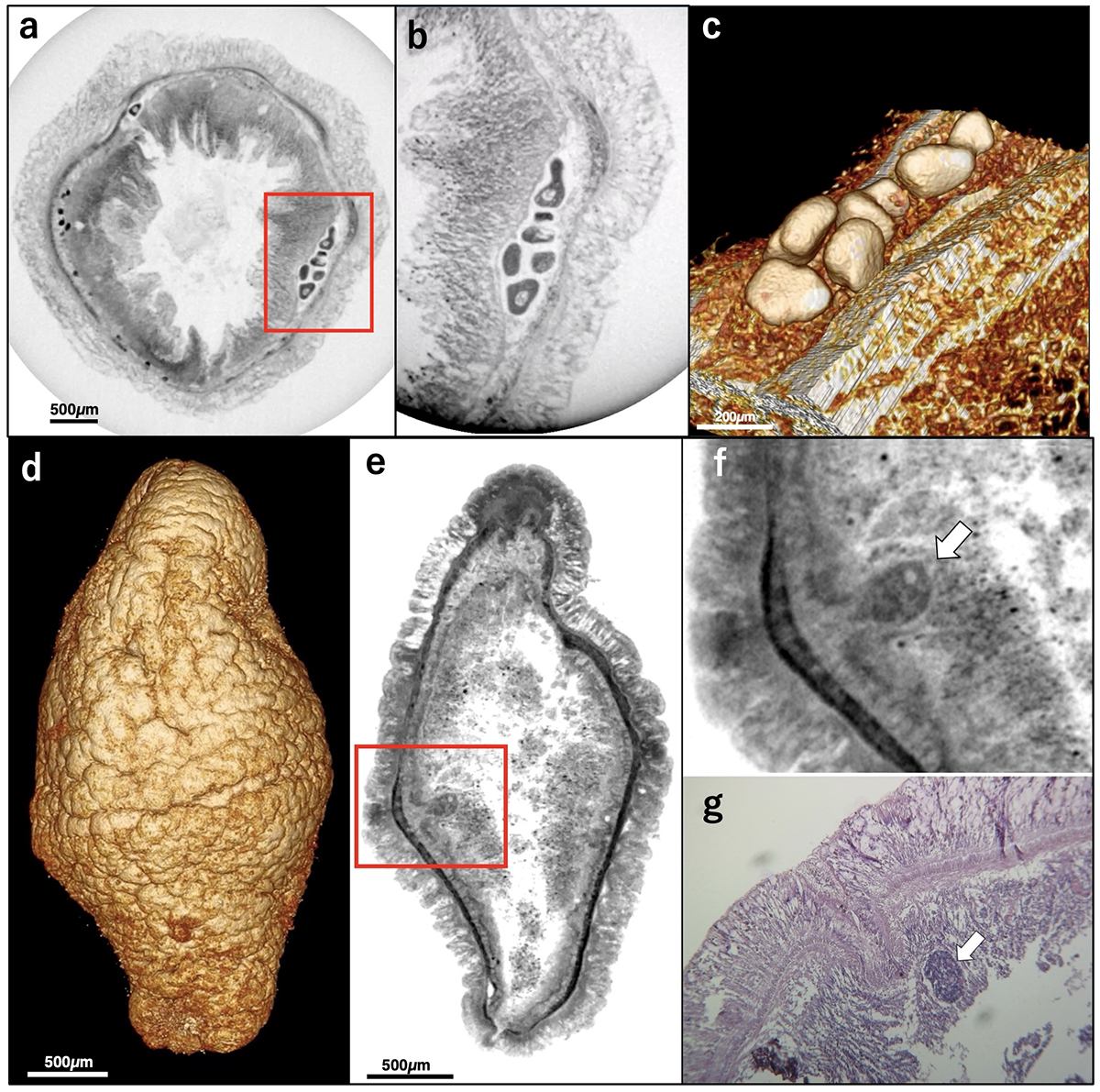

木材を食べる昆虫で、微生物との関係について分かっているものはごく一部に限られます。本研究では、日本の夏山で最もよく見られるヨツスジハナカミキリについて調べたところ、酵母と共生することが判明しました。メス成虫の産卵管に、チューブ状の袋があり、酵母Scheffersomyces insectosaが分離されました。メスの体をマイクロCTスキャンによって調べたところ、このチューブ状の袋は、体内で折れ曲がった状態で存在していました。幼虫の消化管には粒状の袋があり、同じ酵母が貯蔵され、卵からも同じ酵母が分離されました。酵母が木材の成分を分解できるかどうかを調べたところ、キシロースなどのほとんどの昆虫が自力で分解できない木材の成分を分解しました。

このことから、酵母は親から子へ産卵を通して受け継がれ、木材を食べる子の成長に大きく関わっているものと考えられます。

本研究は、科学研究費助成事業(18K14473, 20KK0349)、発酵研究所一般研究助成(G-2018-1-034)、国立遺伝学研究所共同研究「NIG-JOINT」(26A2022)の支援のもとでおこなわれたものです。

本研究成果は、2023年3月23日午前4時(日本時間)付アメリカ科学誌「PLOS ONE」に掲載されました。

遺伝研の貢献

ヨツスジハナカミキリの成虫メス標本についてマイクロフォーカスX線CT装置によるスキャンをおこないました。研究対象である共生器官「マイカンギア」は、膜質でチューブ状の構造のためCT装置で取得した断面画像上での特定が非常に難しい器官でしたが、段階的に解剖を進めながらより高解像度のCTデータを取得することで、断面画像上での「マイカンギア」の判別が可能となり、体内での「マイカンギア」の立体構造の解明に貢献しました。

▶ X線マイクロCTについてはこちら

神経回路構築研究室 Piu Banerjee さんが「森島奨励賞」を受賞

総合研究大学院大学 遺伝学専攻が独自に行っている「森島奨励賞」の選考が、2022年度後期の学位出願者に対して行われ、神経回路構築研究室 岩里研究室に所属する Piu Banerjeeさんが受賞しました。

・Piu Banerjee(神経回路構築研究室 岩里研究室)

「Study of Spontaneous Activity in the Peripheral Structure of Developing Mouse Somatosensory System」

授与式が2023年3月14日に行われ、花岡専攻長から賞状と研究奨励金が贈られました。

▶ 森島奨励賞とは

総研大遺伝学専攻で優秀な研究成果を発表して学位を取得した学生に、その研究内容を称えるとともに今後のさらなる発展を促す目的で贈られます。

▶ 遺伝学の先達

ゲノム多様性研究室の村上匠特任研究員が日本ゲノム微生物学会で若手賞を受賞

2023年3月8~10日にかずさアカデミアホールで開催された日本ゲノム微生物学会第17回年会でゲノム多様性研究室の村上匠特任研究員が若手賞を受賞しました。

若手賞は、ゲノム微生物学分野において優れた研究成果を挙げた若手研究者に授与される賞です。大学院時代から行ってきた、フィールドワークとゲノム情報解析を組み合わせた、氷河環境の微生物についての研究が評価されました。

村上匠特任研究員より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は若手賞という栄えある賞を頂き、大変光栄に思います。一連の研究にお力添えいただいた皆様に心から感謝申し上げます。

この賞を糧に、より一層研究に精進していきたいと思います。

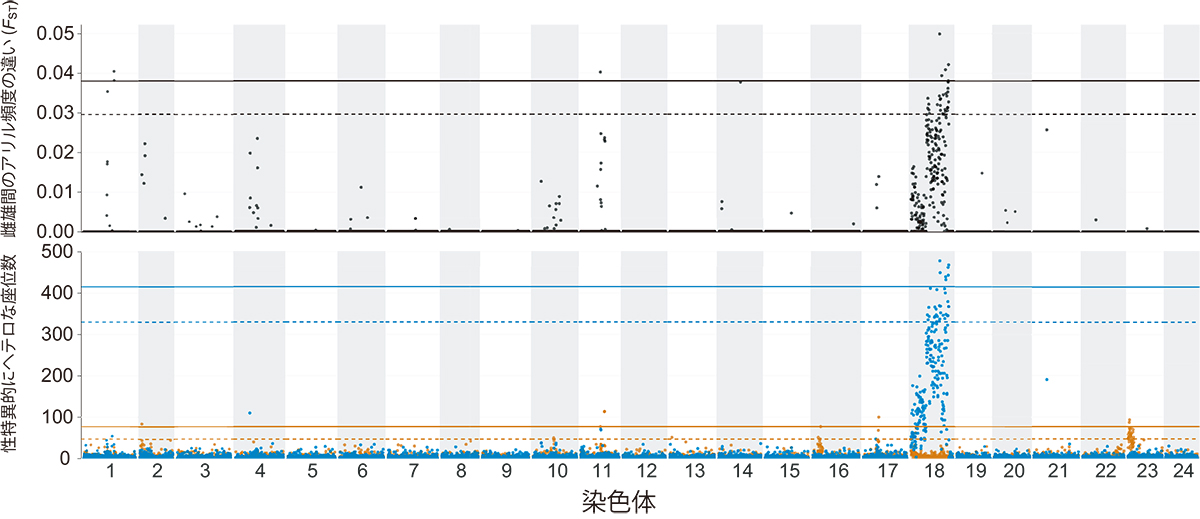

メダカにおける隠蔽的な性連鎖遺伝子座の同定

A cryptic sex-linked locus revealed by the elimination of a master sex-determining locus in medaka fish.

Kitano, J., Ansai, S., Fujimoto, S., Kakioka, R., Sato, M., Mandagi, I. F., Sumarto, B. K. A., and Yamahira, K.

The American Naturalist 2023 March 12 DOI:10.1086/724840

魚類などの分類群では、性染色体が転換するターンオーバー現象が広く知られています。このような性染色体のターンオーバーは、新しい性決定遺伝子がまず出現し、一過的に複数の性染色体が多型で存在する状態を経て、新しい性決定遺伝子が固定化されることで完成すると考えられています。しかし、複数の性染色体が多型で存在する状態が、野外集団においてどの程度普遍的なのかは不明です。

本研究では、メダカ北日本集団(キタノメダカ)を用いてこの謎に迫りました。メダカは、メスがXX、オスがXYの性染色体を持ちます。Y染色体上のDMY遺伝子がオス化を誘導します。しかし、胚発生の段階で高温刺激を加えると、XX個体が高頻度でオスに性転換します。この特性を利用して、生態遺伝学研究室の北野教授らは、琉球大学の山平研究室との共同研究として、オス性決定遺伝子DMYを持たないメダカ系統を作出しました。4世代にわたって実験室で維持したあと、ゲノム解析をすると、元の集団では常染色体であったある染色体上に、性染色体に特徴的な性質を持つゲノム領域を発見しました。

本成果は、性決定機能をもつ遺伝子座がなくなると、隠れていた性決定遺伝子座が出現し、それが性染色体ターンオーバーの元になる可能性があることを示唆します。すなわち、単純なXY性染色体を持つように見える野外集団にも、性決定機能を持つ別の染色体領域が存在する可能性を示唆しています。主働性決定遺伝子座を実験的に除去することは、性染色体の原型となりうる遺伝子座を見つけるための有力な方法となり得ると考えられます。

本成果は、アメリカン・ナチュラリスト協会発行のThe American Naturalistに掲載されました。科研費やJST CRESTの支援のもと実施されました。

工樂教授が「遺伝学講座・みしま」で講演 (2023/1/28開催)

遺伝学講座・みしま

▶内容:

「魚のDNAから知る5億年前の私たちの祖先」

講師: 工樂 樹洋(国立遺伝学研究所 教授)

「海洋メタゲノムと駿河湾のスマートオーシャン化構想」

講師:五條堀 孝(MaoI機構所長、KAUST特別栄誉教授、国立遺伝学研究所名誉教授

▶対象:

三島市民及び近隣住民(先着350人)

▶日時:

令和5年1月28日(土)

13時30分から16時00分(開場13時00分)

▶場所:

三島市民文化会館 小ホール

▶申込:

要申込

三島市教育委員会生涯学習課までお申込みください。

直接生涯学習課または電子申請にて。

申込時に、①氏名(フリガナ)②電話番号③メールアドレス をお伝えください。

TEL:055-983-0881

▶ 三島市HP

第3回⽇本遺伝学会春の分科会「若者フォーラム」(2023/3/27開催)

▶ 日時: 2023年3月27日(月) 10:00 – 16:15

▶ 場所: 国⽴遺伝学研究所 講堂(対⾯実施)

▶ 参加費: 無料

▶ プログラム:

10:00 遺伝学会⻑挨拶、遺伝研所⻑挨拶、幹事から報告事項

10:15-13:15 キャリアパスセッション「どうする?!若⼿のキャリア問題」(遺伝学若⼿の会主催)

教授、中堅PI、若手、学生の4名に登壇していただき、これまでの研究生活の中で「どのような経緯で研 究室・研究テーマを選んだのか」「仕事と私生活のバランスはどのようにとっているのか」「留学経験 はあるのか」「企業就職を考えたことはあるのか」といった観点をもとに、どのようなキャリアを歩ま れてきたのかご紹介いただく。その発表に基づいてパネルディスカッションをおこなう。

13:15-16:15 フラッシュトーク・ポスター発表会(遺伝学普及・教育担当幹事主催)

▶ お申し込みと詳細: 春の分科会ページへ

▶ 締め切り:3⽉20⽇(⽉)

国立遺伝学研究所 一般公開 2023:4月8日(土)開催

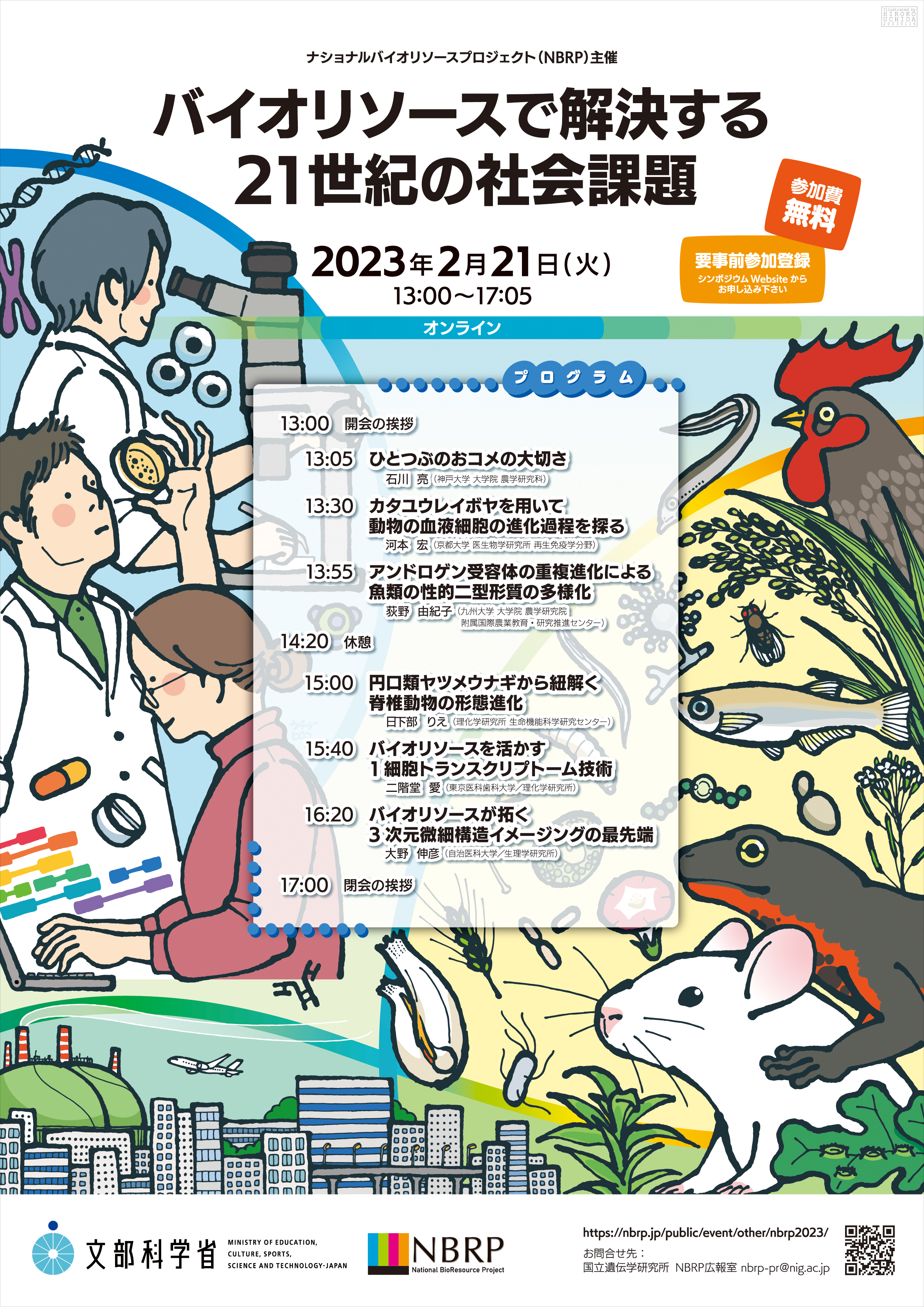

NBRP主催シンポジウム「バイオリソースで解決する21世紀の社会課題」 (2023/2/21開催)

▶ 日時: 2023年2月21日(月) 13時00分~17時05分予定

▶ 開催方法: オンライン

▶ 内容:

NBRPのバイオリソースを用いた最新の研究成果やバイオリソースに応用可能な最新の技術についてご紹介

▶ 講演者:

石川 亮(神戸大学)、河本 宏(京都大学)、長畑 洋佑(京都大学)、荻野 由紀子(九州大学)、日下部 りえ(理化学研究所生命機能科学研究センター)、二階堂 愛(東京医科歯科大学/理化学研究所)、大野 伸彦(自治医科大学/生理学研究所)

▶ 参加費: 無料(要事前参加登録)

▶ お申し込みと詳細: シンポジウムページへ

▶ 主催:文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト

【お問い合わせ】

〒411-8540 静岡県三島市谷田1111

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)広報室

Email: nbrp-pr@nig.ac.jp

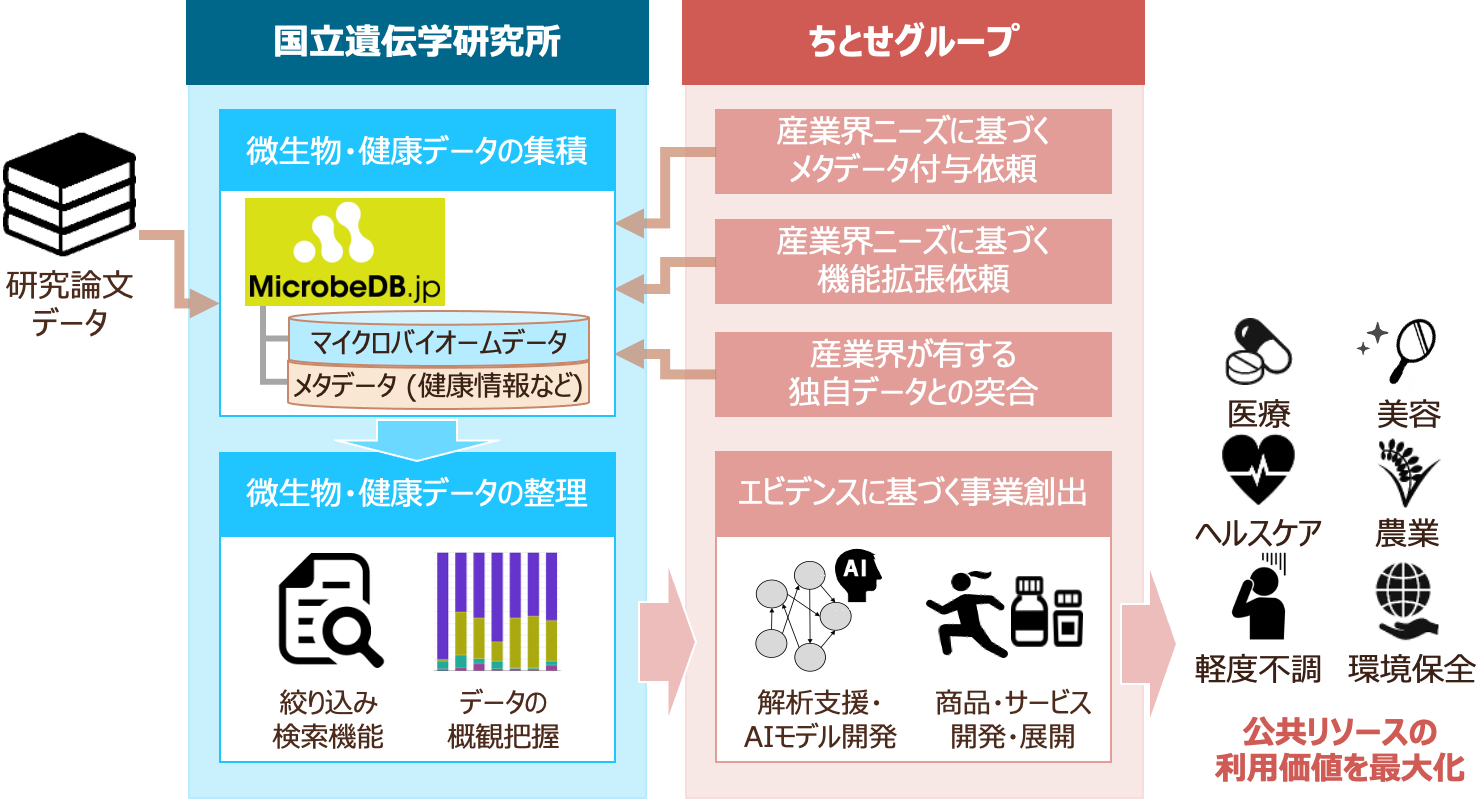

国立遺伝学研究所とちとせグループ マイクロバイオームデータ利活用促進に向けたデータベース機能拡張について提携を開始

Press release

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 (静岡県三島市、以下遺伝研)とちとせグループ(神奈川県川崎市、以下ちとせ)は、このたび、黒川顕教授・森宙史准教授らが中心となって開発を進める微生物統合データベース MicrobeDB.jp の民間利活用・社会実装促進を目的とした契約を締結しました。遺伝研の集積する大規模微生物データを、ちとせの有するAI技術や解析基盤を用いた解析サービスに活用することで、ヘルスケア産業界でのデータの利活用促進に貢献します。

珍渦虫は体が破れて卵を産む 〜生殖過程の新仮説を提唱〜

プレスリリース

技術課 / 細胞建築研究室

フェノタイプ研究推進センター

Induced spawning with gamete release from body ruptures during reproduction of Xenoturbella bocki.

Hiroaki Nakano, Ako Nakano, Akiteru Maeno, Michael C. Thorndyke

Communications Biology (2023) 6, 172 DOI:10.1038/s42003-023-04549-z

珍渦虫(ちんうずむし)は、脳などの集中神経系や肛門などを欠いた、非常に単純な体を持つ海生動物です。その単純な構造は、多くの動物の共通祖先の特徴を残している可能性があると考えられています。そのため、ヒトも含めて、現在生きている動物の起源や進化過程の解明につながる研究対象として期待されています。しかし、珍渦虫はこれまでに世界中で6種しか報告されておらず、また、そのほとんどは採集が困難であるため、実験動物として扱いづらく、研究は進んでいません。本研究チームは、これまでに、珍渦虫の幼生の構造や卵割過程を報告していますが、個体発生や成長の過程は未解明です。

本研究では、珍渦虫を定期的に採集し調査することで、その繁殖時期が冬季であることを確認しました。そして、人工的に卵や精子を放出させる手法を確立し、放出の様子を観察することで、卵や精子は体表が破れて、その穴から体外に放出されることを明らかにしました。また、これまで、珍渦虫は成熟した卵と精子を同時に持つ雌雄同体な動物であるとされていましたが、これを確認することはできませんでした。さらに、体内受精と体外受精のいずれかも判明していませんでしたが、今回、体外受精であることが示唆されました。これらの知見を総合し、珍渦虫の卵や精子の成熟過程に関する新たな仮説を提唱しました。

今後、本研究で得られた珍渦虫の生殖に関する新たな知見や技術を生かして、珍渦虫の個体発生過程の完全な解明を目指します。これにより、動物の起源や進化過程に関する新しい情報が得られると期待されます。

本研究は、科学研究費基盤研究B(19H03279)と若手研究A(26711022)、HFSP長期フェローシップ、Swedish Research Council、スウェーデン・イエテボリ大学の王立科学アカデミー基金などの支援で実施されました。

本研究成果は「Communications Biology」に2023年2月17日(日本時間)に掲載されました。

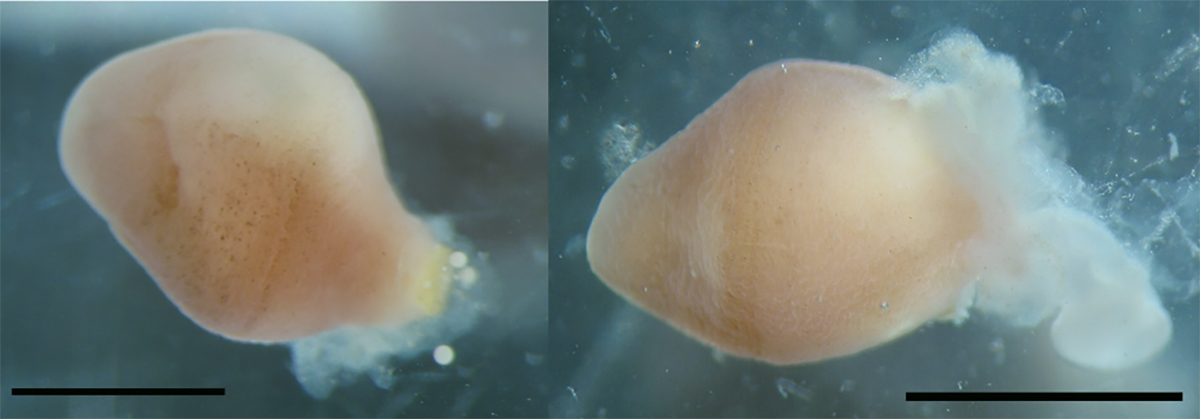

左:体の後端にできた穴から卵を放出しているメス個体。

右:体の後端にできた穴から精子を放出しているオス個体。

どちらの個体も左側が前方で、右側が後方。卵も精子も粘液とともに放出されている。スケールバー:5 mm

遺伝研の貢献

スウェーデンの海底から採取された雌雄それぞれ複数個体の珍渦虫についてマイクロフォーカスX線CT装置によるスキャンをおこないました。その結果、卵子や卵母細胞、精子のかたまりなどが組織標本と同様に判別可能であることを確認するとともに、それらの形態学的な特徴や体内での局在などについて全身を網羅的に調べることに貢献しました。

▶ X線マイクロCTについてはこちら

ベンサミアナタバコの全ゲノム配列を解析

プレスリリース

Genome sequence and analysis of Nicotiana benthamiana, the model plant for interaction between organisms

Ken-ichi Kurotani, Hideki Hirakawa, Kenta Shirasawa, Yasuhiro Tanizawa, Yasukazu Nakamura, Sachiko Isobe†, Michitaka Notaguchi†

†共同責任著者

Plant and Cell Physiology 2023 Feb 9 DOI:10.1093/pcp/pcac168

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学生物機能開発利用研究センターの黒谷 賢一 特任講師と野田口 理孝 准教授らの研究グループは、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所大量遺伝情報研究室の中村 保一 教授、公益財団法人かずさDNA研究所植物ゲノム・遺伝学研究室の磯部 祥子 室長と共同で、生物間相互作用のモデル植物であるベンサミアナタバコ(Nicotiana benthamiana)の全ゲノム配列(全遺伝子)を解読しました。

ベンサミアナタバコは、以前より植物ウイルス等の病害応答の研究に広く使われていました。それに加え、一般に不可能とされていた異なる科の植物との接木が可能なことを、名古屋大学の同研究グループが2020年に報告しています。

このように、ベンサミアナタバコは、異なる生物間の応答や相互作用を研究する題材として非常に優れています。しかしながら、およそ1000万年前に起こった近縁植物種間の交雑により、2種の植物の染色体に由来する複雑なゲノムを持っているため、そのゲノム構造は長らく明らかにされませんでした。

本研究では、長鎖塩基配列を解読する最新の次世代シークエンス技術を駆使し、染色体レベルに限りなく近いゲノム構造を明らかにしました。これにより、重複した遺伝子構成をより詳細に理解することが可能となりました。ベンサミアナタバコの有用な性質の科学的な理解がゲノム解読によってさらに加速することで、植物科学の今後の発展が期待されます。

本研究成果は、重要植物ゲノムの日本からの独自公開であり、2023年2月9日付、日本植物生理学会の発行する国際学術雑誌「Plant and Cell Physiology」に掲載されました。

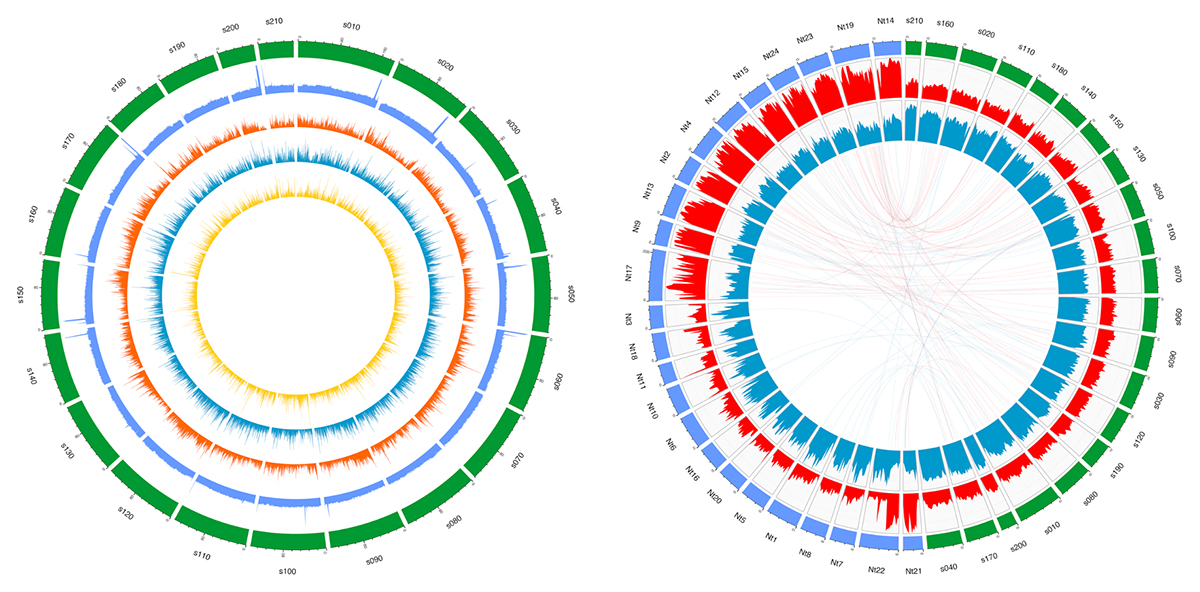

(左)21スキャフォールド上のレトロトランスポゾンの分布。

(右)普通タバコの祖先種ゲノムとの相同性比較およびSSRマーカーによる対応する染色体領域の推定。

細木拓也研究員がゴードンカンファレンスで最優秀発表一等賞を受賞

2023年の1月29日から2月3日にかけて、種分化(Speciation)のテーマに特化したゴードンカンファレンスがイタリアのルッカ近郊で開催されました。ゴードンカンファレンスは特定の分野に関して、様々な国の分野のリーダーが一箇所に集まり、未発表の最新データを発表・交換しながら議論するという権威ある国際会議です。

生態遺伝学研究室の細木拓也研究員は、総研大生及び研究員として研究してきた津波跡地のイトヨの研究成果を発表し、多数の海外の研究者を抑えて見事にポスターの最優秀発表一等賞を獲得しました。

▶ ゴードンカンファレンス (種分化(Speciation) 分野)

▶ 生態遺伝学研究室