Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

ショウジョウバエが持つユニークな性染色体を用いて性染色体進化に関する共通のメカニズムを発見

プレスリリース

Shared evolutionary trajectories of three independent neo-sex chromosomes in Drosophila

Nozawa M, Minakuchi Y, Satomura K, Kondo S, Toyoda A, Tamura K.

Genome Research 2021 Oct 21 DOI:10.1101/gr.275503.121

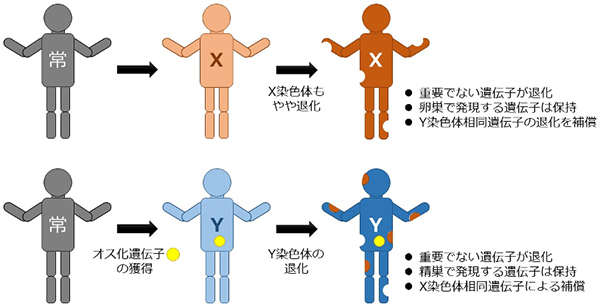

性染色体は多くの生物に存在する代表的な性決定機構のひとつです。性染色体は、もともとは常染色体に由来し、常染色体が性決定遺伝子を獲得することで性染色体になると考えられています。このようにして性染色体が生じると、X染色体とY染色体は減数分裂組換えを行わなくなり、その結果、Y染色体は多くの遺伝子を失い退化します。すると、オスはX染色体を1本しか持たないのに対し、メスはX染色体を2本持つという不均衡が生じるため、多くの生物は遺伝子量補償とよばれるメカニズムによってその不均衡を解消しています。しかし、性染色体が誕生したあと、どのようにして遺伝子量補償が発達するのかについては未解明な点が多く残されていました。

東京都立大学大学院理学研究科生命科学専攻の野澤昌文准教授、田村浩一郎教授らは、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授らの協力のもと、ネオ性染色体というユニークな性染色体を独立に獲得したショウジョウバエ3種を用いて、誕生した直後の性染色体がどのように進化するのかを研究しました。すると、誕生して間もないにもかかわらず、3種のネオY染色体はすでに退化しつつある状況にあることが分かりました。また、ネオY染色体上の遺伝子が機能しなくなると、ネオX染色体上の相同な機能遺伝子の発現量が上昇して、これを補っている傾向が見られました。さらに、このうち2種は同じ常染色体に由来するネオY染色体を持ちますが、同じ遺伝子が有意に多く機能を失っている傾向にあることが分かりました。したがって、性染色体は共通のメカニズムによって進化している可能性があります。今後、ショウジョウバエ以外の様々な生物の性染色体を調べることで、性染色体の進化プロセスをより一般化できるようになるかもしれません。

本研究は、日本学術振興会の科学研究費(25711023,15K14585,17H05015,21H02539 to M.N.)、および文部科学省のゲノム支援(221S0002 to A.T.)及び先進ゲノム支援(16H06279 to A.T.)の支援を受けて行われました。

この研究成果は10月22日、米国の科学誌「Genome Research」に掲載されました。

遺伝研の貢献

性染色体進化のメカニズムを明らかにするために、ネオ性染色体というユニークな性染色体獲得した3種のショウジョウバエのショットガンシーケンス(ロングリードとショートリード)およびゲノムアセンブリなどゲノム解読の基盤となる情報を整備しました。

本解析は、2015年度ゲノム支援、2016年度、2017年度、2019年度の先進ゲノム支援の支援課題としておこなわれたものです。

栽培化歴のある雑草ヤハズエンドウのゲノム多様性

~遺伝的多様性を導入した育種で農作物に雑草のたくましさを~

プレスリリース

Genome features of common vetch (Vicia sativa) in natural habitats

K. Shirasawa, S. Kosugi, K. Sasaki, A. Ghelfi, K. Okazaki, A. Toyoda, H. Hirakawa, S. Isobe

Plant Direct (2021) 5, e352 DOI:10.1002/pld3.352

かずさDNA研究所は東京大学、国立遺伝学研究所と共同で、全国12地点から採取した1243個体のヤハズエンドウ(別名カラスノエンドウ)のゲノムを比較し、その遺伝的多様性を評価しました。

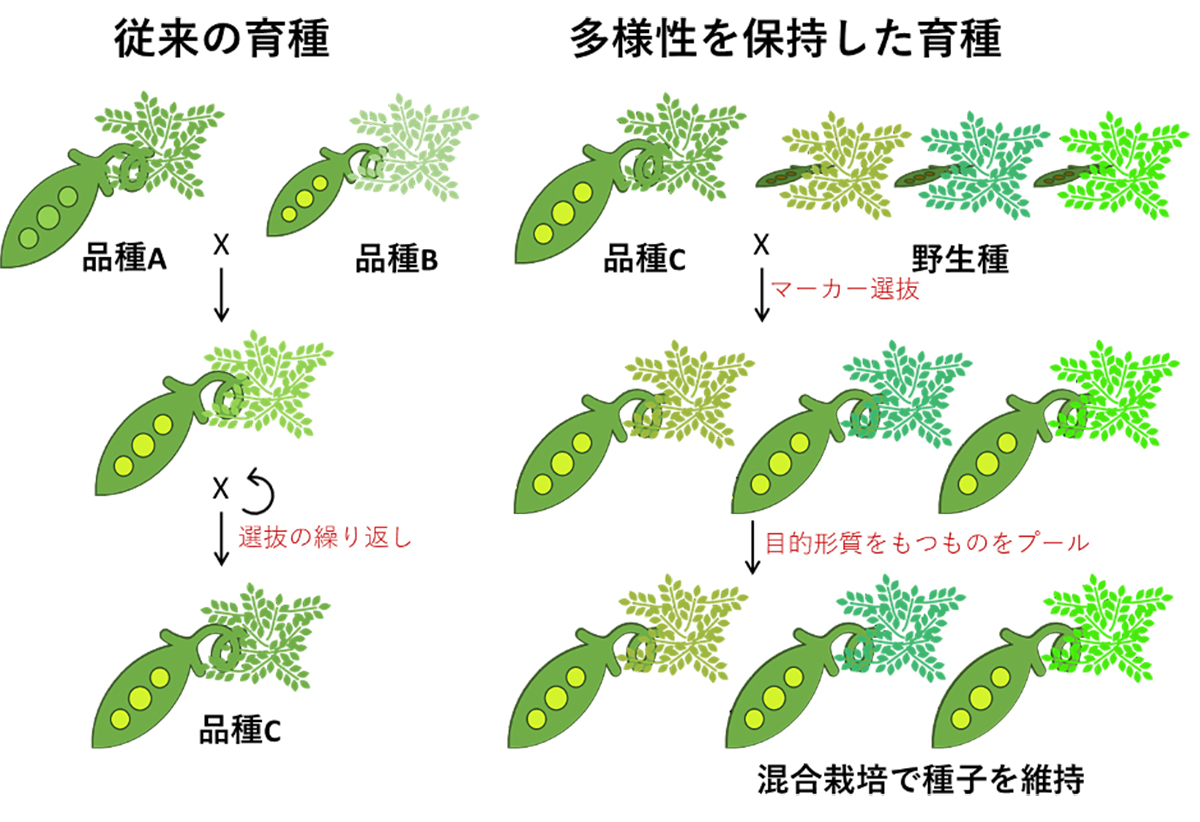

農作物を育てるには、雑草を排除し病害や虫害を農薬などで防がなくてはなりません。農作物が雑草より弱いのは、栽培化*3の過程で遺伝的多様性を失ったことが原因のひとつと考えられます。

ヤハズエンドウはかつて農作物として栽培化された雑草で、どの程度の多様性があれば野生で生き延びられるのかを知る手掛かりとして注目されます。

ゲノム全体にわたって遺伝的多様性が見られたなかで、開花時期に関する遺伝子セットは多様性が縮小していました。この結果は、一部の遺伝子セットで多様性がなくてもゲノム全体で遺伝的多様性があれば雑草のたくましさは保たれることを示しています。

今回の結果は、農作物として重要な形質の選抜過程で、その形質に関わらない遺伝子の全体としては野生の原種が持つ多様性を導入すれば、除草・防虫・消毒といった農作業コストや環境への負荷を低減させた農業が実現できることを期待させるものです。

本研究の一部は科研費(24710237と221S0002)の助成を受けて実施しました。

研究成果は国際学術雑誌 Plant Direct において、10月7日(木)にオンライン公開されました。

生態遺伝学研究室 細木拓也さんが河川財団の優秀成果を受賞

このたび、生態遺伝学研究室の細木拓也さん(総研大)が、河川財団から受けた助成「町指定天然記念物イトヨが生息する湧水河川・湖沼における震災復興工事の影響と保全事業の効果」の成果に対して、「優秀成果表彰」を授与されることとなりました。2020年度助成を受けた研究者の中から、他者の模範となる素晴らしい研究活動を行った研究者へ授与されるものです。11/4に表彰式と記念講演が開催されます。

新型コロナウイルス感染症に関する遺伝研の対応について【2021年10月15日版】

ピロール・イミダゾールポリアミドを用いたテロメアクロマチンの成分分析

Telomere-specific chromatin capture using a pyrrole–imidazole polyamide probe for the identification of proteins and non-coding RNAs

Satoru Ide#*, Asuka Sasaki#, Yusuke Kawamoto, Toshikazu Bando, Hiroshi Sugiyama, Kazuhiro Maeshima

#共同第一著者 *責任著者

Epigenetics & Chromatin (2021) 14, 46 DOI:10.1186/s13072-021-00421-8

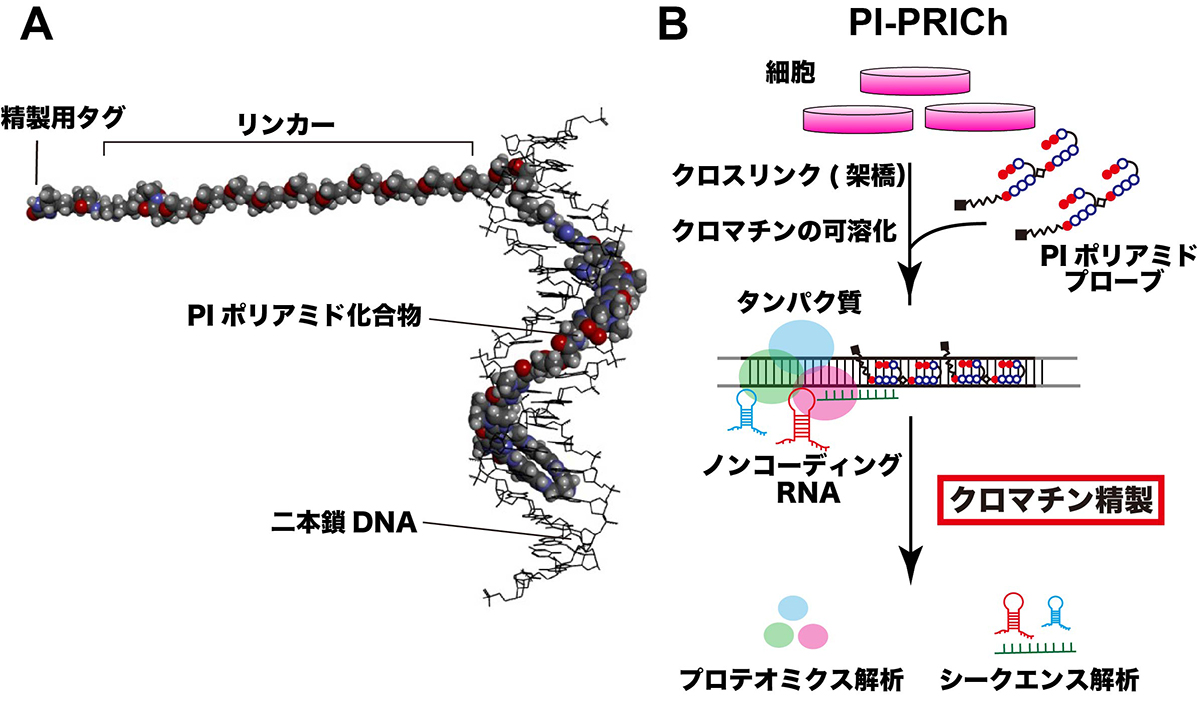

国立遺伝学研究所の井手聖 助教、佐々木飛鳥 元総研大大学院生、前島一博 教授のグループは、京都大学・理学研究科の河本佑介 元大学院生、板東俊和 准教授、杉山弘 教授のグループと共同で、染色体末端テロメア配列のクロマチンの構成成分を抽出し、分析する方法 (PI-PRICh)を開発しました。染色体テロメアは細胞老化・がん化に重要な役割を担うことが知られています。

ゲノム上のDNA制御配列(染色体末端であるテロメア等)は、細胞の増殖、分化、発生、老化などの過程で、さまざまな機能を遂行します。この働きを理解するためには、DNA制御配列にどのような因子が結合し、機能的なクロマチンを形成するのかを知ることが不可欠です。このDNA制御配列を含んだクロマチンを単離精製し、その構成成分を分析する方法は、結合因子を包括的に同定できる有効なアプローチで、これまで様々な手法が開発されてきました。しかしながらこれまでタンパク質成分の分析はおこなわれてきましたが、クロマチンに結合するRNAの成分分析は困難でした。タンパク質をコードしない機能性RNAはクロマチンの機能に重要な働きが示唆される一方、精製過程で不純物(主にリボソームRNAやメッセンジャーRNA等)が混入しやすいことが問題でした。

本研究ではこの問題点を克服するため、「ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミド化合物」(図1A)を用いたクロマチン単離法 (PI-PRICh)を開発しました。PIポリアミドは、マイナーグルーブバインダーと呼ばれ、二本鎖DNAの副溝を通して塩基配列を認識し、特異的に結合します。そのため、PIポリアミドは不純物の要因となる一本鎖RNAに結合せず、標的の二本鎖DNAのみに結合し、クロマチンを高純度に精製できます。研究グループがPIポリアミドを用いて、マウスとヒトのテロメアクロマチンを精製し、構成成分を分析したところ、テロメア結合タンパク質シェルタリン複合体などの結合タンパク質群に加えて、テロメアを伸長させる酵素のRNA構成要素を含めた多くの機能性RNAの同定に成功しました(図1B)。

本研究の成果により、テロメアのクロマチン構成因子の変化を詳細に捉えることが可能となり、老化やがん化におけるテロメアのさらなる役割が明らかになると期待されます。また、PIポリアミド化合物を用いれば、テロメアのみならず、他のDNA制御配列のクロマチン構成因子を網羅的に同定できることが期待されます。

本研究を遂行するにあたり、NIG-JOINT(2015-B6)、日本学術振興会 (JSPS) 及び文部科学省科研費 (JP17J10836, 15H01361, 21H02535, 20H05936, 21H02453)、JSPS特別研究員(DC2)、武田科学振興財団、上原記念生命科学財団の支援を受けました。

公開講演会2021「つながる遺伝研」

糖資化性が乳酸菌の生態学的ニッチの構築と遺伝子交換に影響する。

A sugar utilization phenotype contributes to the formation of genetic exchange communities in lactic acid bacteria

Shinkuro Takenaka, Takeshi Kawashima, Masanori Arita.

FEMS Microbiology Letters (2021) 368, fnab117 DOI:10.1093/femsle/fnab117

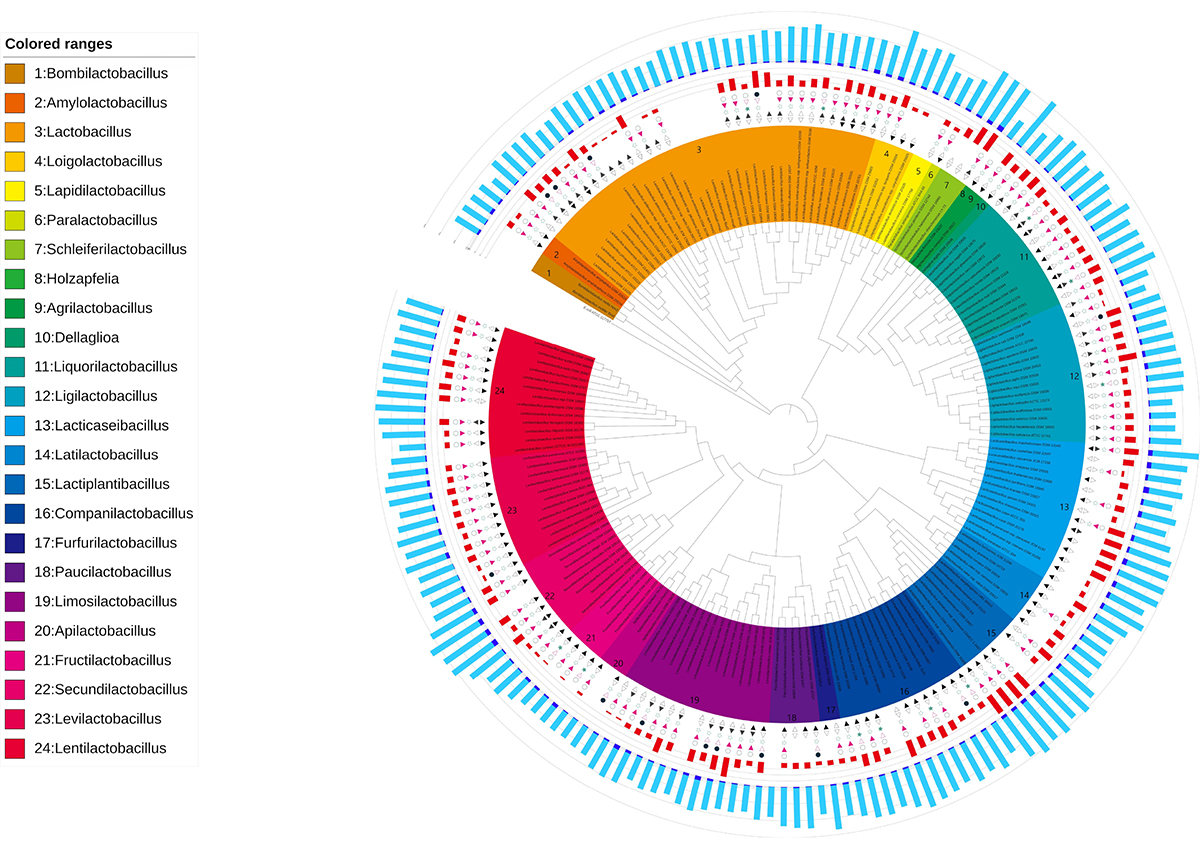

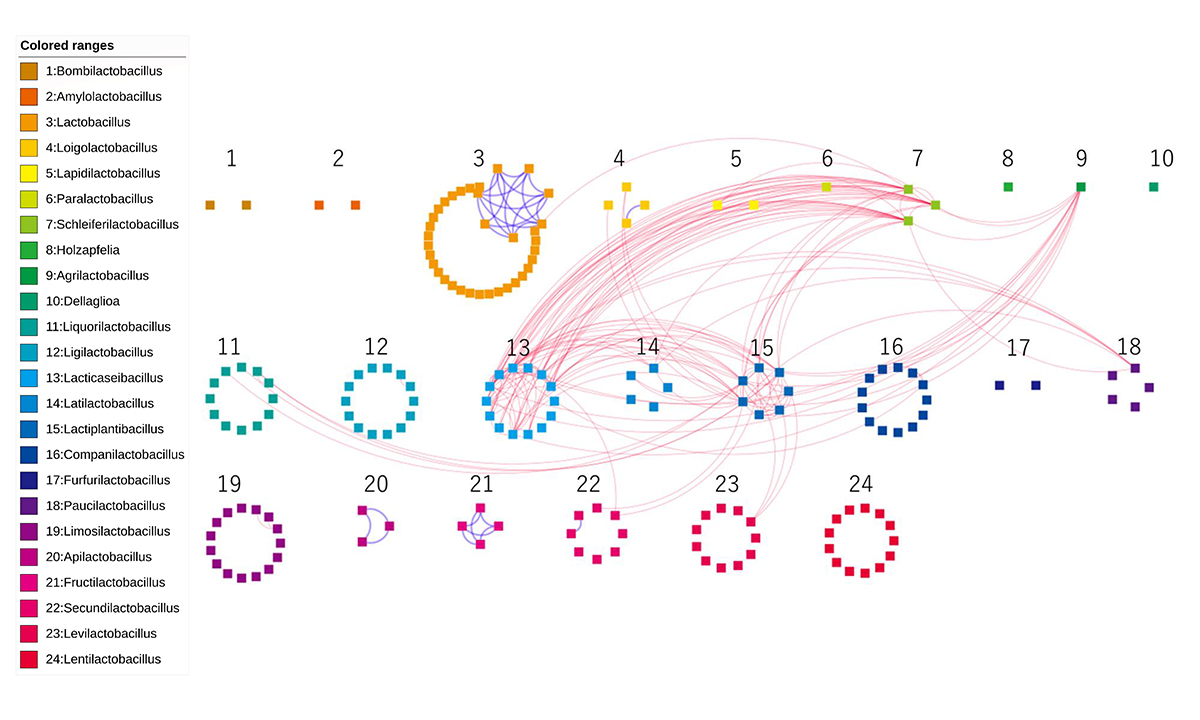

水平伝播 (HGT : Horizontal Gene Transfer)がより頻繁に起きる生物同士は、遺伝子交換コミュニティ(GECs : Genetic Exchange Communities)という高密度のネットワークを形成します。GECsは生態学的ニッチの共有、つまり同じ環境に生息することで形成され、細菌のゲノム進化に大きな影響を与えると考えられます。しかしながら、生態学的ニッチの共有によるGECsの形成メカニズムは、知見が蓄積されていません。

我々はGECsに対する生態学的ニッチの影響を理解するためには、細菌の表現型の調査が必要であると考えました。研究対象としては、発酵乳製品、肉、野菜などの生態学的ニッチに広く生息し、ゲノムや表現型が十分に調査されている乳酸菌の一種、Lactobacillaceae科を選びました。表現型とゲノムの特徴を調査して、どの要因がHGTの頻度に影響を与えるかの特定を試み、相同遺伝子とネットワーク分析により、Lactobacillaceae科の菌株がどのようにGECsを形成しているかを調査しました。

結果として、乳酸菌がもつ様々な糖を利用する能力である糖資化性が、GECsの形成に顕著に寄与することが分かりました。これらのネットワークは、Lactobacillaceae科が野菜、乳製品、醸造環境などのニッチを共有することにより、多種多様な発酵食品の生産に関わっているという事実と一致しています。

今回我々が得た知見は、生態学的ニッチにおける細菌の進化メカニズムの一端を明らかにしました。さらに研究を深め、複雑な微生物の進化の成り立ちの解明につなげたいと考えています。

この研究は、文部科学省科研費(17K19248)、NBDC統合データベースプロジェクト、NIG-JOINT(2020)、ROIS文理融合プロジェクト(2020-2021)によってサポートされました。 出版費用は総合研究大学院大学が部分的に負担しました。

冒頭の図: 16S rRNA遺伝子を基に作成したLactobacillaceae科に属する178株の系統樹。属ごとに色分けしている。次の5つの記号は、各菌株の表現型の特徴を示している。一番内側の三角形は15°Cでの増殖能、2番目の三角形は45°Cでの増殖能、3番目の星は微好気性、4番目の赤い三角形は通性嫌気性、5番目の円は偏性嫌気性を示す。塗りつぶされた記号は、菌株に表現型があることを、白抜きの記号は、表現型がないことを意味する。 また空白は、情報が得られなかったことを意味する。その次の赤い棒グラフは、資化できる糖の種類の数を示し、外側の青い棒グラフは、各株のタンパク質をコードしている遺伝子(CDS: coding sequence)の数を示している。紺色はHGTによって取得されたCDSの推定数を示し、水色はネイティブCDSの数を示す。

図:乳酸菌のHGTのネットワーク。ノードは菌種を表しており、属ごとに色分けしている。エッジは5つ以上の相同遺伝子を共有している菌株間に引かれる。赤いエッジは糖資化性が高い菌株、青いエッジは糖資化性が低い菌株が優先的に持っている相同遺伝子の共有を示している。糖資化性が高い菌種は、遠縁で且つ生態学的ニッチを共有しているもの同士でGECsを形成している。

大学共同利用機関シンポジウム2021「フロントの知を楽しもう」を10月24日に開催

生命ネットワーク研究室 Mehwish Noureenさん、Maria Altaf Sattiさんが「森島奨励賞」を受賞

総合研究大学院大学 遺伝学専攻が独自に行っている「森島奨励賞」の選考が、2021年度前期の学位出願者に対して行われ、 生命ネットワーク研究室 有田研究室に所属するMehwish Noureenさん、Maria Altaf Sattiさんが受賞しました。

・Mehwish Noureen(生命ネットワーク研究室 有田研究室)

「An Algorithmic Approach for Identifying Rearrangements in Multiple Bacterial Genomes」

・Maria Altaf Satti(生命ネットワーク研究室 有田研究室)

「Comparative Analysis of Genus Bifidobacterium: Insight into its Host Adaptation」

授与式が2021年9月14日に行われ、花岡専攻長から賞状と研究奨励金が贈られました。

森島奨励賞とは

総研大遺伝学専攻で優秀な研究成果を発表して学位を取得した学生に、その研究内容を称えるとともに今後のさらなる発展を促す目的で贈られます。

遺伝学の先達

総研大「先端学術院先端学術専攻20コース体制」(仮称)の特設サイトを開設

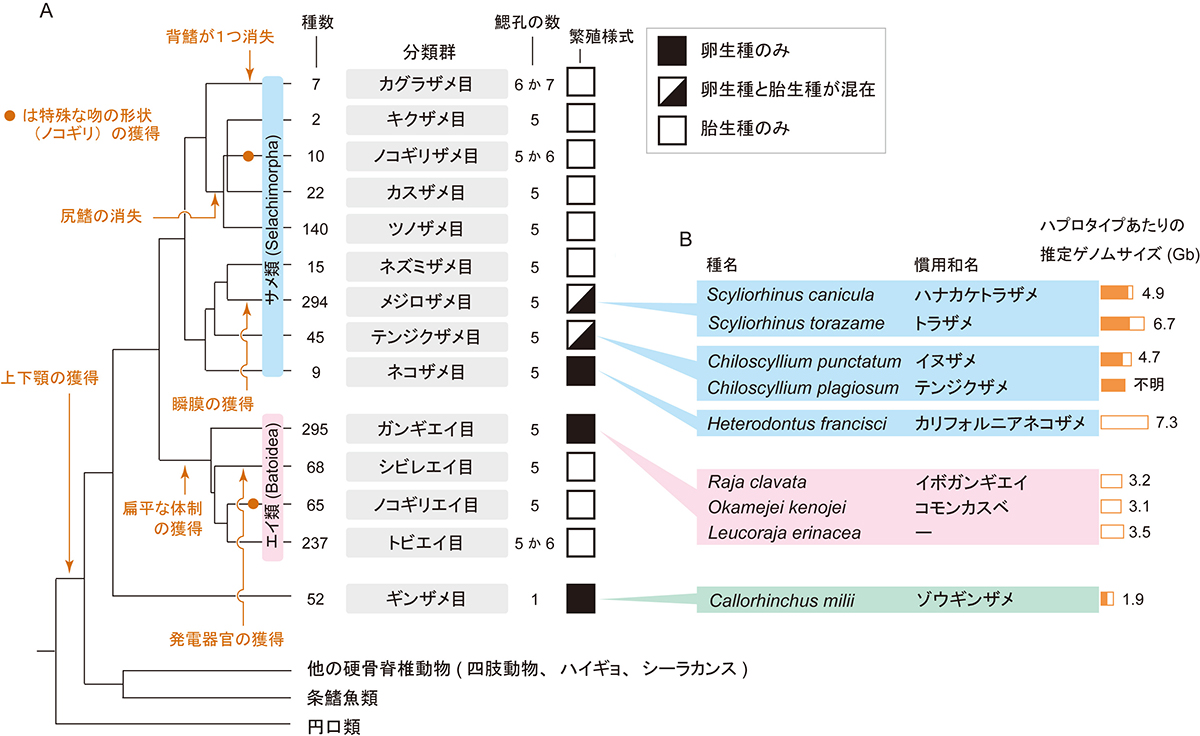

サメやエイのからだづくりの理解へ:DNA情報学か?あるいは迷宮入りか?

Shark and ray genomics for disentangling their morphological diversity and vertebrate evolution

Shigehiro Kuraku

Developmental Biology 477 262-272 (2021) DOI:10.1016/j.ydbio.2021.06.001

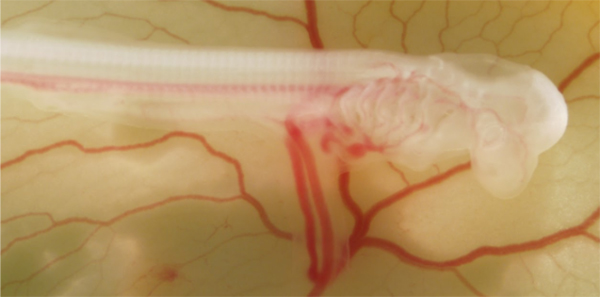

ひとくくりにされがちな「サメ」であるが、実際には500種以上が含まれ、近縁なエイと合わせると計1200種にものぼる軟骨魚類を構成しています。軟骨魚類は外見が多様であるにもかかわらず、その形づくりの仕組みについての研究は断片的にしか行われていませんでした。これに関して、今回、分子生命史研究室の工樂博士は、軟骨魚類のゲノム研究が与えうる知見について総説を出版しました。サメ類やエイ類が含まれる軟骨魚類の多くの種は胎生で、交尾や出産の記録がありません。そもそも、発生段階を追って形態を観察し操作的実験を行うことは、体が大きく発生のペースが遅いことからも現実的とは言えません。また、卵生であっても、深海棲の場合、胚にアクセスすることは至難の業でもあります。成体の形態学的特徴を探るにあたり、本来なら正当なアプローチといえるはずの発生学的解析がままならないとしたら、彼らの多様な形づくりの謎は迷宮入りなのでしょうか?

近年、そのような種であっても、DNA情報の全体として知られる「ゲノム」の配列を比較的容易かつ安価に読み取ることができるようになりました。死亡漂着したような、新鮮とはいえない成体の一部からでも、ゲノムの情報を得ることができれば、形づくりを制御する遺伝子のDNA配列やその遺伝子のはたらく場所や時期を決める部分の配列までも調べることができます。とはいえ、これらの因子がどう作用し、種ごとの特徴がどう生じるかは即座に読み取ることができるわけではなく、十分な基礎情報をこれから積み上げていく必要があります。それには、小型かつ卵生で既に研究でよく用いられているトラザメやイヌザメでの発生のメカニズムの解明が先立つべきだと考えられます。分子生命史研究室では、これら小型のサメ類に加え、希少な大型種のゲノム情報の読み取りも進めており、これまでの動物学では扱うことのできなかった他の様々な対象についても、DNA情報解析を駆使して挑んでいきます。

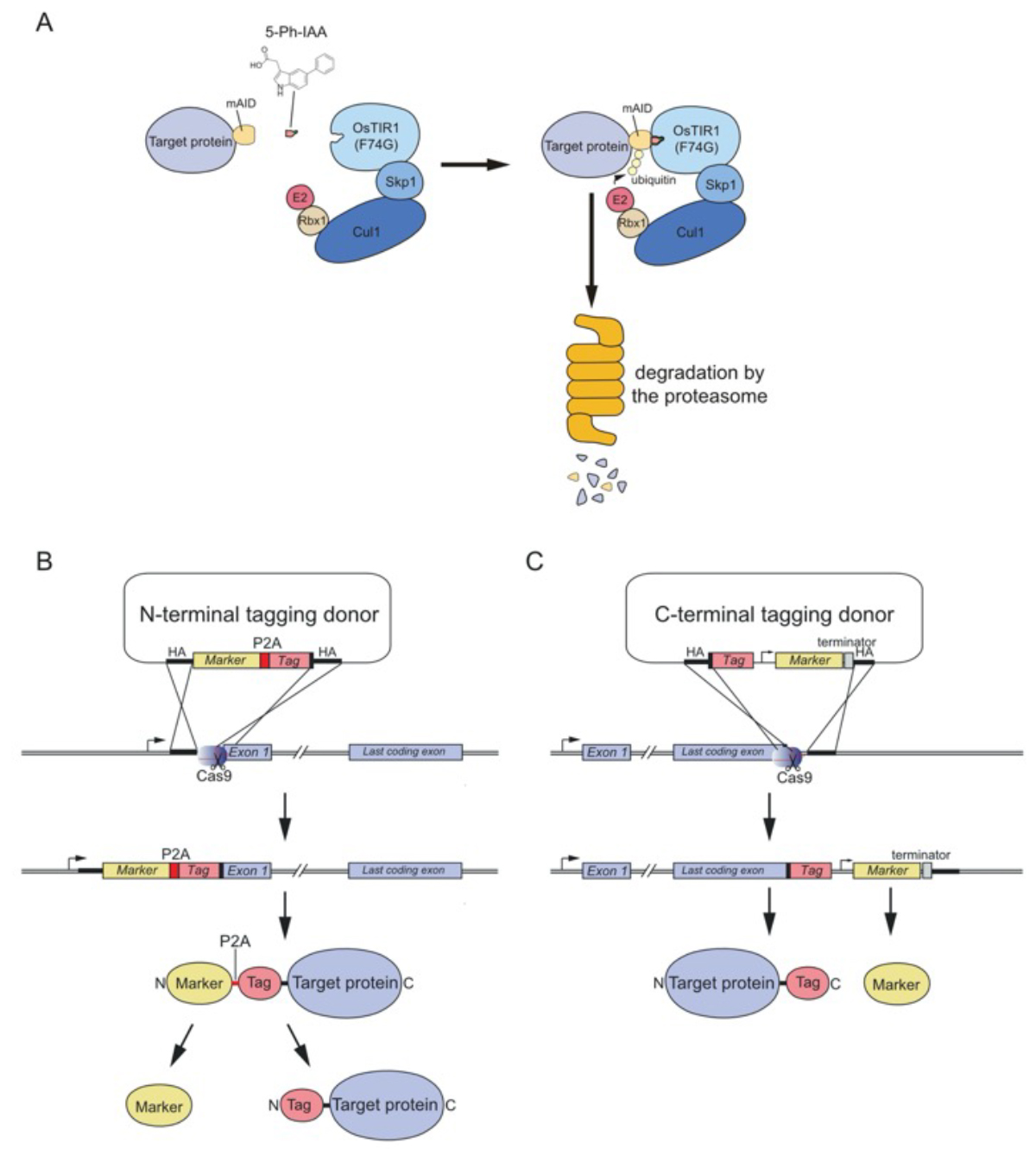

AID2を利用してヒト細胞デグロン変異株を作成する方法

Targeted Protein Depletion Using the Auxin-Inducible Degron 2 (AID2) System

Yuichiro Saito, Masato T. Kanemaki

Current Protocols 1, e219 (2021) DOI:10.1002/cpz1.219

私たちの研究室では、去年改良オーキシンデグロン法AID2を論文公表しました(Research Highlights記事)。世界中の研究者がAID2を利用して、ヒトデグロン変異細胞株を作ることができるように、詳細なプロトコル論文を公表しました。本プロトコルでは、内在性の標的遺伝子をCRIPSR-Cas9により改変してデグロンタグを付加することにより、融合タンパク質を発現させて変異株を作成します。

夏季休業のお知らせ(8/16-17)

本研究所は、下記のとおり夏季一斉休業を実施します。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。

令和3年8月16日(月)~17日(火)

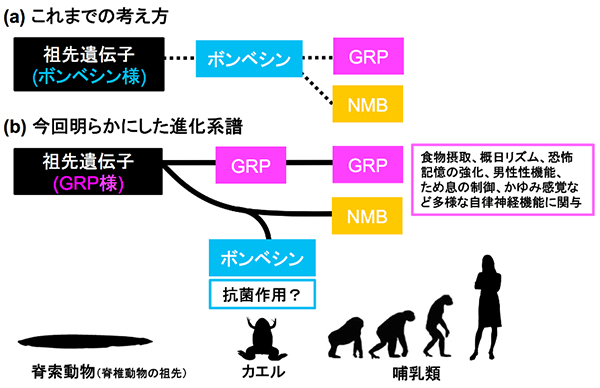

ご先祖様だと信じてきたもの、実は叔母のような関係?

カエル抗菌ペプチド「ボンベシン」と哺乳類神経ペプチド「ガストリン放出ペプチド」とは異なる進化系譜だった

プレスリリース

The gastrin-releasing peptide/bombesin system revisited by a reverse-evolutionary study considering Xenopus

A. Hirooka, M. Hamada, D. Fujiyama, K. Takanami, Y. Kobayashi, T. Oti, Y. Katayama, T. Sakamoto, H. Sakamoto

Scientific Reports 11, 13315 (2021) DOI:10.1038/s41598-021-92528-x

岡山大学学術研究院自然科学学域(理学部附属牛窓臨海実験所)の坂本浩隆准教授と濱田麻友子准教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所、近畿大学、神奈川大学の共同研究グループは、生理活性物質であるボンベシンファミリーペプチドの進化の道筋とガストリン放出ペプチド(GRP)の普遍性を明らかにしました。これらの研究成果は6月25日、自然科学系の国際誌「Scientific Reports」(Springer Nature)に掲載されました。

カエルにおいて抗菌ペプチドとして働く「ボンベシン」と、哺乳類でオスの性機能や概日リズム、かゆみ感覚の伝達など多くの自律神経機能に関与することが知られている神経ペプチドの「GRP」は、非常に似た構造をしているため、ボンベシンからGRPが進化してきたと考えられてきました。しかしながら、これらふたつの遺伝子は独自の進化を遂げてきたものであることが明らかになりました。また、四肢動物におけるGRPの祖先的な役割を明らかにするため、ネッタイツメガエル(ゼノパス)のGRPとその受容体の発現を調べたところ、哺乳類と同様に「脳-腸ペプチド」系であることがわかり、その普遍的な役割が示されました。

本研究によって、両生類でも普遍的なGRP系が存在していることが明らかになり、生体において重要な役割を果たすGRP系の研究モデルとなることが期待されます。また、カエル特有の抗菌ペプチドであるボンベシンはその作用メカニズムを知ることにより、有用化合物として利用できるかもしれません。

本研究は、下記の支援を受けて実施しました。

・JSPS科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 15K15202 研究代表者:坂本浩隆

・JSPS科学研究費補助金 国際共同研究加速基金15KK0257 研究代表者:坂本浩隆

・JSPS科学研究費補助金 基盤研究(S)15H05724 研究分担者:坂本浩隆

・JSPS科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)(学術研究支援基盤形成)先端バイオイメージング支援プラットフォーム(ABiS)16H06280 研究支援者:坂本浩隆

・JSPS科学研究費補助金 新学術領域研究 (研究領域提案型) 21H00428 研究代表者:坂本 竜哉

・JSPS科学研究費補助金特別研究員奨励費 15J40220 研究代表者:高浪景子

・JSPS科学研究費補助金特別研究員奨励費 13J08283; 17J03839 研究代表者:越智拓海

・国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED) 961149 研究分担者:坂本浩隆

・国立大学法人岡山大学「女性研究者海外派遣事業」派遣研究者:濱田麻友子

遺伝研の貢献

マウス開発研究室の高浪景子助教はタンパク質発現解析およびカエル脳のマッピング解析に貢献しました。

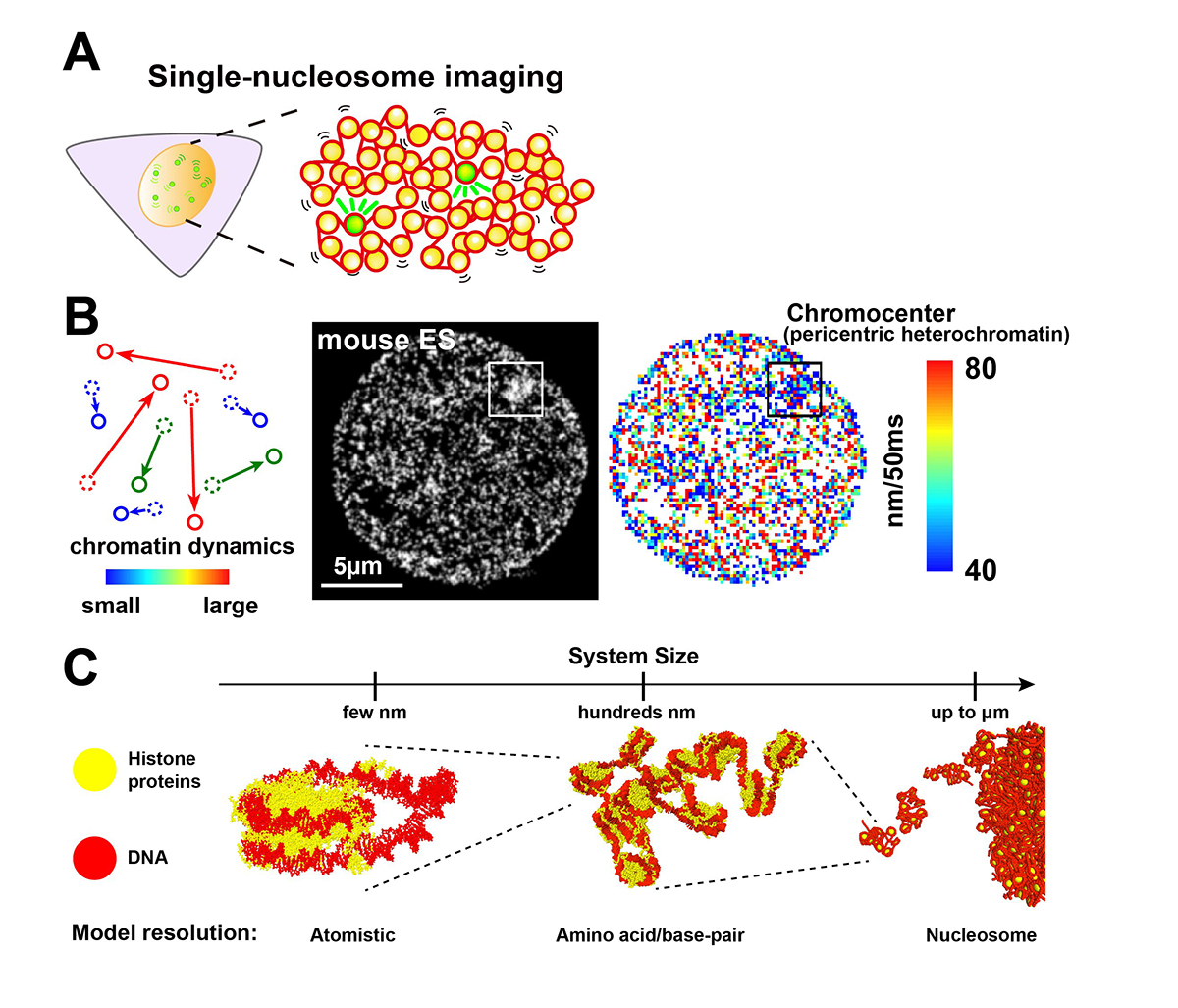

液体のように振る舞うクロマチンとコヒーシンが作るDNAループ

Liquid-like chromatin in the cell: What can we learn from imaging and computational modeling?

Yuji Itoh, Esmae J. Woods, Katsuhiko Minami, Kazuhiro Maeshima, and Rosana Collepardo-Guevara

Current Opinion in Structural Biology 71, 123-135 (2021) DOI:10.1016/j.sbi.2021.06.004

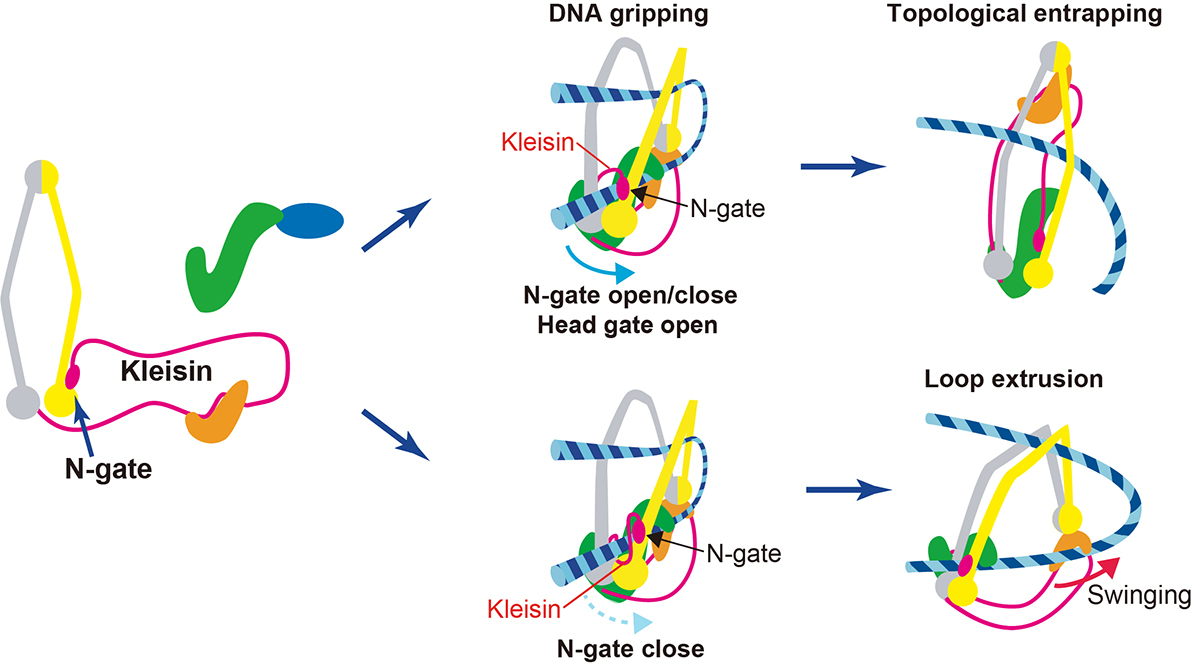

The loopy world of cohesin.

Kazuhiro Maeshima and Shiori Iida

eLife 10, e71585 (2021) DOI:10.7554/eLife.71585

真核細胞内のクロマチンは、DNA、ヒストンと様々な関連タンパク質からなる、負に帯電した長いポリマーです。クロマチンは強く帯電していて不均一なため、その構造は化学修飾やタンパク質の量などの様々な因子や、陽イオンなどの周囲の環境に応じて、10 nm線維から折りたたまれた30 nm線維、凝集体・液滴まで大きく変化します。近年の一分子ヌクレオソームイメージング(Figure 1A)など、イメージング技術の進歩によって、クロマチンが細胞内でダイナミックな液体のように振る舞い、構造を変化させることがわかってきました(Figure 1B)。また、近年のコンピュータモデリングでは、多数のヌクレオソームを原子レベルのシミュレーションから粗視化したクロマチン繊維モデルに至る幅広いスケールで扱うことによって、細胞内の液体のようなクロマチンの振る舞いを再構築することが可能となっています (Figure 1C)。さらに、イメージング技術のみでは不可能な、観察された振る舞いを引き起こす分子メカニズムを調べるための強力な技術となっています。本総説論文では、イメージングとモデリング研究の両方における新しい知見に基づいて、生細胞内のクロマチンのダイナミックな側面と、その機能との関係性について議論しました。ゲノムダイナミクス研究室の伊藤優志 日本学術振興会特別研究員(元遺伝研博士研究員)、南克彦 総研大生、前島一博 教授、英国・ケンブリッジ大学のEsmae J. Woods 大学院生、グループリーダーRosana Collepardo-Guevara 博士の共同成果です。

日本学術振興会 (JSPS) 及び文部科学省科研費 (19K23735, 20J00572, 20H05936, 21H02453)、武田科学振興財団、上原記念生命科学財団、国立遺伝学研究所博士研究員、JSPS特別研究員(PD)の支援を受けました。

また、7月26日、ゲノムダイナミクス研究室の前島一博 教授、飯田史織 総研大生はeLife誌にInsight 論文を掲載しました。クロマチンが細胞内で様々な機能を発揮するためには、クロマチンループドメインなどのクロマチン高次構造が重要です。このクロマチンループの形成はコヒーシンというリング状の分子複合体が担っていると考えられています (Figure 2 左)。現在、クロマチンループ形成のメカニズムは細胞生物学のとてもホットな話題となっており、コヒーシンがそのリングの中でDNAを押し出すloop extrusionと呼ばれるモデルが脚光を浴びています。また実際に、試験管内でコヒーシンが裸のDNAを押し出す様子も捉えられています。最近、英国フランシス・クリック研究所のFrank Uhlmann 博士らのグループは試験管内でコヒーシンがどのようにloop extrusionを引き起こし、ループを作るのかを発表しました (Figure 2下段)(Higashi et al. “A Brownian ratchet model for DNA loop extrusion by the cohesin complex”. eLife, 2021. DOI:10.7554/eLife.67530)。その論文の内容に基づいて、細胞内でのコヒーシンの振る舞いや、loop extrusionが細胞内で起こる可能性について考察しました。

焼酎黒麹の白色化によって起こる遺伝子変異

プレスリリース

Analysis of genomic characteristics and their influence on metabolism in Aspergillus luchuensis albino mutants using genome sequencing

N. Yamamoto, N. Watarai, H. Koyano, K. Sawada, A. Toyoda, K. Kurokawa, T. Yamada

Fungal Genetics and Biology 155, 103601 (2021) DOI:10.1016/j.fgb.2021.103601

東京工業大学 生命理工学院 生命理工学系の山田拓司准教授らは、株式会社ぐるなびとの共同研究において、焼酎麹として用いられている黒麹と、黒麹が突然変異で白色化した白麹のゲノム解析を行い、白麹の遺伝的特徴を明らかにしました。

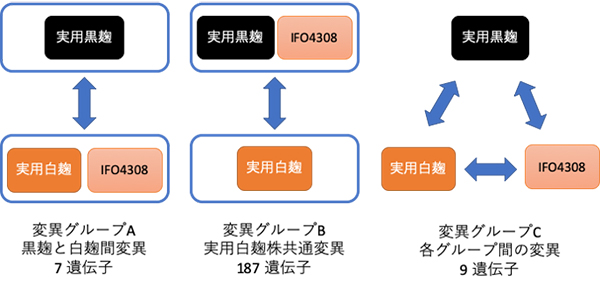

従来の白麹研究では、研究用の白麹IFO4308株に遺伝子の欠損などが見つかっていますが、そうした特徴が白麹株一般に当てはまるかどうかは不明でした。本研究では、種麹屋の協力のもと、白麹IFO4308株と、複数の実用焼酎用白麹のゲノム比較を行ったところ、両方の白麹に共通する遺伝子変異が複数特定されました。一方、黒麹とIFO4308株との比較では違いがありませんでしたが、種麹屋が保有する白麹には共通した変異が起きている遺伝子が多数見つかりました。別々に継代されてきた種麹屋の白麹に同じ変異が見られたことは、白色化が起きると、特定の遺伝子に変異が入りやすくなるためだと考えられます。そうした変異がある遺伝子群には、糖新生(用語2)の重要な酵素であるイソクエン酸リアーゼ(用語3)に関連する遺伝子が含まれており、種麹屋が保有する白麹株は、酢酸を炭素源として用いて生育することができなくなっていました。

イソクエン酸リアーゼを含めた特定の遺伝子に変異が入りやすい理由は不明でしたが、従来用いられてきた白麹株以外に研究対象を広げたことで、これまで明らかになっていなかった焼酎白麹の特性を示すことができました。

この研究成果は7月2日、米国の科学誌「Fungal Genetics and Biology」にオンライン掲載されました。

女性は「かゆみ」に敏感?

-女性ホルモンの変動により「かゆみ」の感じ方が変わるしくみを解明-

プレスリリース

Estrogens influence female itch sensitivity via the spinal gastrin-releasing peptide receptor neurons

K. Takanami*, D. Uta, K. Matsuda, M. Kawata, E. Carstens, T. Sakamoto, and H. Sakamoto

*Corresponding author(責任著者)

PNAS 118, e2103536118 (2021) DOI:10.1073/pnas.2103536118

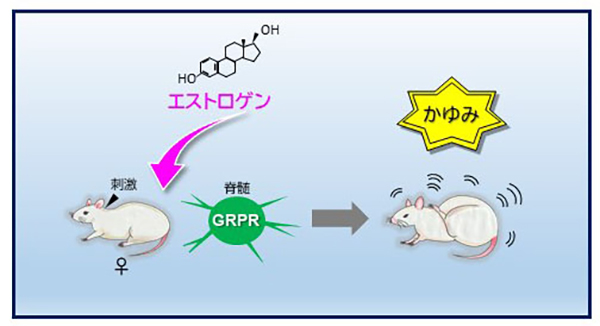

妊娠中や更年期などの女性ホルモンが変動する時期に、女性では「かゆみ」の感じやすさが変わることが知られています。しかしながら、かゆみの感じやすさが変わる原因はよくわかっていませんでした。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の高浪景子助教(前:岡山大学理学部附属牛窓臨海実験所)と岡山大学、京都府立医科大学、富山大学、佛教大学、カリフォルニア大学デイビス校の国際研究チームは、ラットを用いて「かゆみ」の感じ方が変わるしくみの解明に取り組みました。

まず、実験的に女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンの濃度を変動させた雌ラットで、人為的にかゆみを誘発させました。すると、かゆみ感覚の指標になる「引っ掻き行動」がエストロゲンの存在と関係することがわかりました。次に、エストロゲンが「かゆみ情報」をどのような神経伝達機構を介して皮膚から脳へ伝えるのか調べました。その結果、エストロゲンが脊髄において「ガストリン放出ペプチド(GRP)受容体」神経を活性化することで引っ掻き行動を制御することが分かりました(図)。本成果によって、女性ホルモンのエストロゲンが脊髄のGRP受容体を介して、かゆみの感じ方を変えていることを世界で初めて明らかにしたのです。

本研究成果は女性のかゆみ疾患の原因解明と治療法の開発に寄与することが期待されます。

本研究は文部科学省の科研費(高浪景子:研究活動スタート支援22800053, 若手研究(B) 26870496, 特別研究員奨励費15J40220, 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)15KK0343, 基盤研究(C)19K06475、歌大介:基盤研究(C)15K08667)、JST A-STEP(高浪景子:AS242Z02632Q)、多様な生物・戦略による研究直結型教育のグローバル共同利用拠点(岡山大学・牛窓臨海)、女性研究者支援制度(京都府立医科大学、岡山大学、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所)の支援により遂行されました。

本研究成果は、米国科学雑誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に2021年7月27日午前4時(日本時間)に掲載されました。

▶ 本成果の論文が「今週のPNAS」に選ばれました。