Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

生態遺伝学研究室の山﨑曜助教が生態学会奨励賞を受賞

山﨑曜助教が、「魚類における適応進化と種分化の再現性」の研究に対して、第10回日本生態学会奨励賞(鈴木賞)を受賞しました。鈴木賞は、学位取得後4年くらいまでの今後の優れた研究展開が期待できる若手研究者に授与される賞です。 山﨑助教は、大学院時代にはハゼ科ヨシノボリ属の生態的種分化について、学位取得後はトゲウオ科魚類に材料を広げ、収斂進化の遺伝基盤について研究してきました。双方のシステムにおいて、進化の過程で繰り返し観察される収斂進化や平行種分化のメカニズムを研究しています。これら一連の研究成果と将来性が高く評価されました。

受賞記念講演や授賞式は2022年3月に福岡で行われます。

オンライン大学院見学会を2月16日(水)に開催(申込〆切:2月15日)

【開催中止】花岡所長が「遺伝学講座・みしま」で講演 (2022/1/22開催)

遺伝学講座・みしま

内容:

「DNA修復とがん」

(講師:花岡 文雄(国立遺伝学研究所 所長))

「鳥の進化 よもやま話」

(講師:長谷川政美(統計数理研究所 名誉教授)

対象:

三島市民及び近隣住民(先着150人)

日時:

令和4年1月22日(土)

13時30分から16時00分(開場13時00分)

場所:

三島市民文化会館小ホール

申込:

要申込

三島市政策企画課までお申込みください。

申込時に、①代表者名②人数③連絡先 をお伝えください。

申込締切は令和4年1月18日(火)です。

FAX:055-973-5722

E-mail: seisaku@city.mishima.shizuoka.jp

生態遺伝学研究室の細木拓也さんが研究発表賞を受賞

生態遺伝学研究室の細木拓也さんが、2021年11/20に開催されたオンラインでの日本生態学会中部地区大会にて、研究発表賞を受賞しました。総研大の博士課程で実施している大槌の新規イトヨ集団に関する研究成果について「2011年東北震災後に出現したトゲウオ雑種集団における再種分化」の題目で発表しました。

国際塩基配列データベースへの登録方針と意見収集について

生命情報・DDBJセンターからお知らせします。

国際塩基配列データベース・コラボレーション(INSDC) は、2022年末までに新しく登録される全ての塩基配列にサンプルが取得された場所と時間が記載されるようになることを目指しています。ユーザの皆様は、塩基配列を日常的に登録している INSDC メンバーにフィードバックをお寄せいただければ幸いです。

リンク:https://www.insdc.org/spatio-temporal-annotation-policy-18-11-2021

第4回「寺deサイエンス」を開催:12月17日(金)

日 時: 令和3年12月17日(金)19:00~21:00

収録場所: 君澤山 蓮馨寺(三島市広小路町1-39)

内 容:

対 象: サイエンスに関心のある一般の方

定 員: 500人(Zoomでのライブ配信参加)、20人(収録場所での参加)

12/15(水) 正午 申込〆切(先着順)

参 加 費 : 無料(Zoomでのライブ配信参加)、1000円(収録場所での参加)

お 申 込 : 専用フォーム

特 設 HP: 遺伝学普及会ページ

【問い合わせ】

〒411-8540 三島市谷田1111

公益財団法人遺伝学普及会

TEL:055-981-6857、 FAX:055-981-6877

Email:genetics@nig.ac.jp

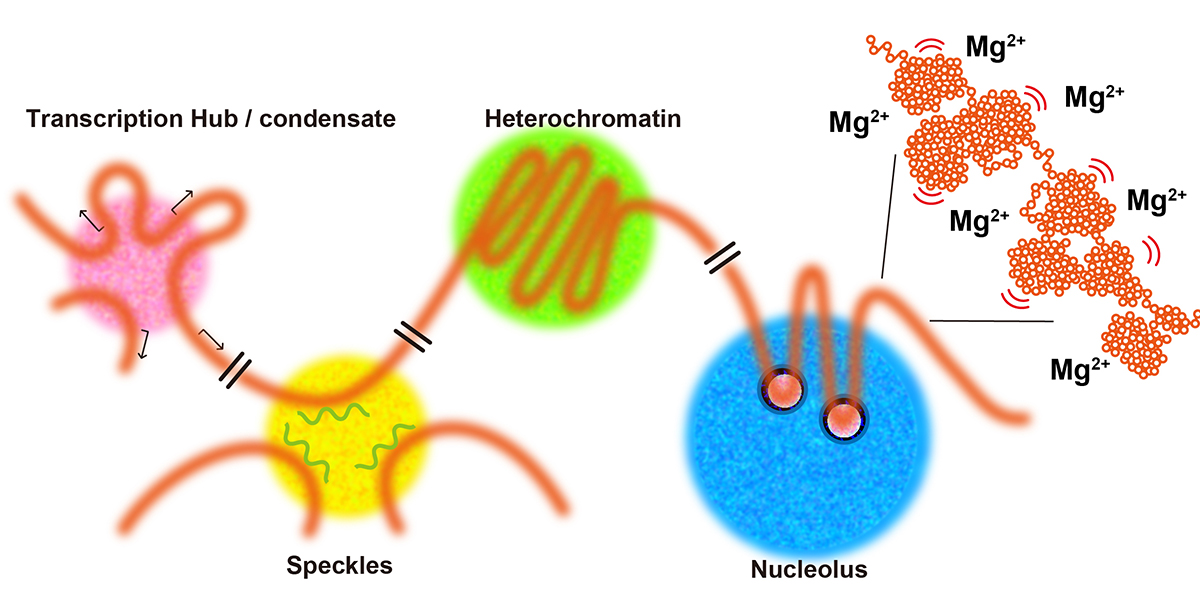

クロマチンの持つ固体と液体の性質

The solid and liquid states of chromatin.

*Jeffrey C. Hansen, *Kazuhiro Maeshima, *Michael J. Hendzel. (*責任著者)

Epigenetics & Chromatin (2021) 14, 50 DOI:10.1186/s13072-021-00424-5

真核細胞内のクロマチンは、DNA、ヒストンと様々な関連タンパク質からなる、負に帯電した長いポリマーです。クロマチンは強く帯電していて不均一なため、その構造は化学修飾やタンパク質の量などの様々な因子や、陽イオンなどの周囲の環境に応じて、10 nm線維から折りたたまれた30 nm線維、相分離による凝集体・液滴まで大きく変化します。現在、このクロマチンの核内のorganizationと物質状態が活発に研究されています。米国・コロラド州立大学のJeffrey C. Hansen教授、遺伝研・ゲノムダイナミクス研究室の前島一博教授、カナダ・アルバータ大学Michael J. Hendzel教授は共同でEpigenetics & Chromatin誌に包括的な総説論文を執筆しました。総説では、クロマチン相分離の歴史、その決定要因とメカニズムについて詳述しました。また、In vitroおよび核内におけるクロマチンのorganizationにおけるクロマチン自己相互作用の役割の重要性を指摘しています。さらに、ヘテロクロマチンとユークロマチンの成分であるタンパク質の相分離、および核内のクロマチンがナノスケールで液体として、メゾスケールで固体として振る舞うという新たな概念について議論しています。 本総説はEpigenetics & Chromatin誌のハイライト論文として出版されました。

前島教授は日本学術振興会 (JSPS) 及び文部科学省科研費 (20H05936, 21H02453)、武田科学振興財団、上原記念生命科学財団の支援を受けました。

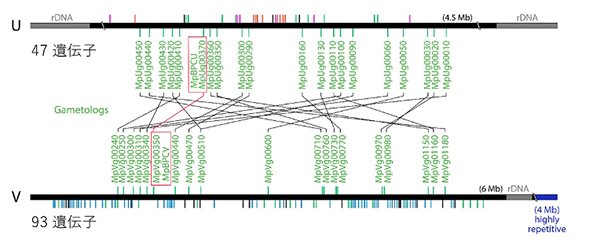

半数体生物の性染色体上の性決定遺伝子を解明

―コケがもつ現生生物最古の起源の性染色体―

プレスリリース

Identification of the sex-determining factor in the liverwort Marchantia polymorpha> reveals unique evolution of sex chromosomes in a haploid system

M. Iwasaki, T. Kajiwara, Y. Yasui, Y. Yoshitake, M. Miyazaki, S. Kawamura, N. Suetsugu, R. Nishihama, S. Yamaoka, D. Wanke, K. Hashimoto, K. Kuchitsu, S. A. Montgomery, S. Singh, Y. Tanizawa, M. Yagura, T. Mochizuki, M. Sakamoto, Y. Nakamura, C. Liu, F. Berger, K. T. Yamato, J. L. Bowman, T. Kohchi

Current Biology 2021 November 03 DOI:10.1016/j.cub.2021.10.023

京都大学大学院生命科学研究科の岩崎美雪氏(博士後期課程学生)、梶原智明氏(博士後期課程学生)、安居佑季子准教授、吉竹良洋助教、山岡尚平准教授、河内孝之教授らの研究グループは、東京理科大学理工学部応用生物科学科の西浜竜一教授、朽津和幸教授、国立遺伝学研究所中村保一教授、近畿大学生物理工学部大和勝幸教授らの研究グループおよびオーストリア・ドイツ・オーストラリアの研究グループとの国際共同研究により、半数体において性別が決まるコケ植物のゼニゴケから性決定遺伝子を同定しました。

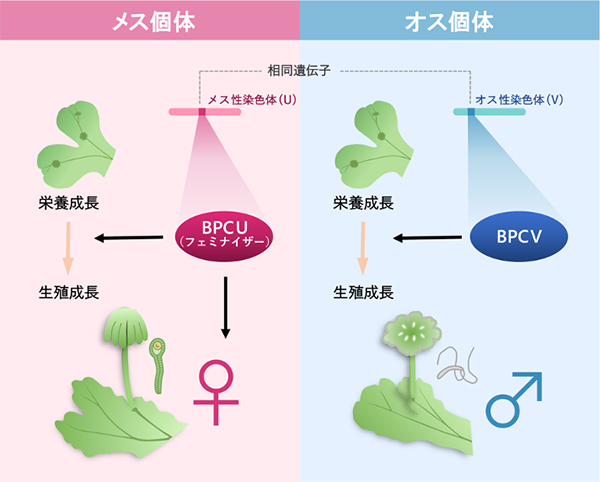

性染色体と性決定因子の研究は二倍体生物(例えばXYがオス、XXがメスになる哺乳類)で進んでいますが、遺伝的な振る舞いが大きく異なる半数体生物における性染色体上の性決定遺伝子は不明でした。今回、生活環の大半を半数体で過ごす苔類ゼニゴケのメスの性染色体の一次構造を染色体レベルで明らかにし、更にメスの性染色体上の遺伝子機能解析の実験から雌性化遺伝子(フェミナイザー)を同定しました。フェミナイザーはオスのゼニゴケをメスに転換する能力をもちます。更に、この遺伝子は有性生殖を誘導する役割も有しており、この機能はオスの性染色体に存在する相同遺伝子と共通していました。これは二倍体生物の性決定遺伝子が性決定に特化した機能をもつこととは対照的です。また、今回同定したフェミナイザー遺伝子はこれまでに知られるどの性決定遺伝子よりも起源が古く、苔類が地球に出現した4億3000万年前に性染色体が誕生していたことを示しました。

本研究は、日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(S)(17H07424、代表河内孝之)、日本学術振興会 二国間交流事業 二国間共同研究(JSBP120192003、代表河内孝之)、先進ゲノム支援(16H06279)等により支援されました。

本成果は2021年11月3日に国際誌「Current Biology」にオンライン掲載されました。

遺伝研の貢献

中村研究室では谷澤靖洋助教が中心となって、ゼニゴケのメス株・特に今回の発見にとって重要なU染色体を対象として、遺伝研スパコンによる高精度な遺伝子の解析を実施しました。解析結果は遺伝研で開発されたゼニゴケゲノムデータベース Marpolbase 上で広く公開します

ゼニゴケは性染色体をもつ雌雄異株植物である。今回は、メス性染色体上の性決定遺伝子フェミナイザーBPCUを同定した。この遺伝子はメスとしての性分化を誘導する。予想外なことにオス性染色体に相同遺伝子BPCVが存在し、BPCUとBPCVは共に、生殖成長の誘導機能を持っていた。

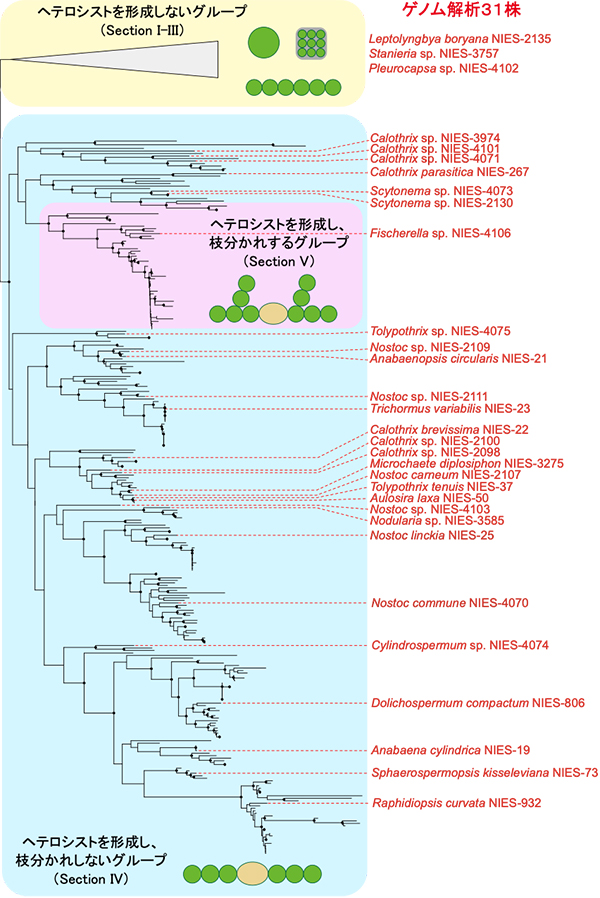

NIESカルチャーコレクションのシアノバクテリアの網羅的かつ高精度なゲノム解析に成功

プレスリリース

Genome sequencing of the NIES Cyanobacteria collection with a focus on the heterocyst-forming clade

Y. Hirose, Y. Ohtsubo, N. Misawa, C. Yonekawa, N. Nagao, Y. Shimura, T. Fujisawa, Y. Kanesaki, H. Katoh, M. Katayama, H. Yamaguchi, H. Yoshikawa, M. Ikeuchi, T. Eki, Y. Nakamura, M. Kawachi

DNA Research 2021 Oct 22 DOI:10.1093/dnares/dsab024

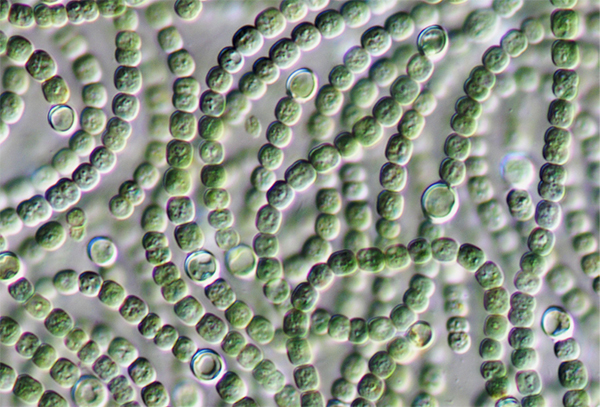

シアノバクテリアは酸素発生型光合成を行う細菌の一種です。シアノバクテリアは植物の葉緑体の起源であり,光合成反応の基礎研究やバイオマス生産等の応用研究,さらに地球の物質循環などの生態学的研究においても注目されています。シアノバクテリアの中には,異型細胞(ヘテロシスト)と呼ばれる,窒素固定反応を専門に行う細胞を作るグループが存在します。このグループはゲノムサイズが大きく,他のグループと比べて精度の高いゲノム情報の整備が遅れていました。

豊橋技術科学大学の広瀬侑助教らは,国立環境研究所(NIES)の河地正伸室長,国立遺伝学研究所の中村保一教授らと国内6大学の研究者との共同研究により,NIESが保管する28株のヘテロシスト形成株と3株の非形成株,あわせて31株のシアノバクテリアの高精度なゲノム情報の整備に成功しました。

ゲノム解析株はNIESカルチャーコレクション(国立環境研究所 微生物系統保存施設),ゲノム情報は国立遺伝学研究所の参画する国際データベースをそれぞれ通じて全世界に公開されています。

本研究により,シアノバクテリアの多様性の理解と,それを活用した基礎・応用研究の進展が期待できます。なお本研究は,文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクトのゲノム情報等整備プログラムの一環として行われました。

本研究成果は、英国科学雑誌「DNA Research」に2021年10月22日に掲載されました。

遺伝研の貢献

ゲノム塩基配列からの遺伝子領域の予測と機能アノテーションを、中村研究室で開発した微生物アノテーションパイプライン DFAST を用いて実施しました。その際の参照データベースとして同研究室で開発した藍藻ゲノムデータベースCyanoBase の情報を活用しました。

本研究は、文部科学省ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)の支援(ゲノム情報等整備プログラム、課題名「NIESコレクションのシアノバクテリアのゲノム情報整備」)を受けて行われました。

大量遺伝情報研究室が株式会社アンプラットと共同で猫ゲノムDB「Cats-I」の共同研究を開始

この度、国立遺伝学研究所 大量遺伝情報研究室 中村保一 教授のグループは、猫ゲノムインフォマティクスDB「Cats-I」の開発プロジェクトにおいて、株式会社アンプラット(本社:神奈川県川崎市、代表取締役:三澤拓真)と2021年11月より共同研究を開始いたしました。

▶ 詳細につきましては こちらのプレスリリース をご覧ください。

▶ 大量遺伝情報研究室 について

次世代型高速シーケンサ(NGS)の技術革新により、多くの研究者によって大量の塩基配列データが解読されるようになりました。情報研究系 大量遺伝情報研究室では「生命科学は今や情報学である」と考え、遺伝研スパコンを駆使し、あらゆる種類の生物種を対象として塩基配列情報の高精度なアセンブルやマッピング、品質の良い塩基配列の解釈(アノテーション)の実施、使い勝手の良いゲノム情報提供データベースの作成などに取り組んでいます。

「大学×国研×企業連携によるトップランナー育成プログラム」に参加します

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所は、筑波大学が主宰する「大学×国研×企業連携によるトップランナー育成プログラム」に共同実施機関として参加し、科学英語教育プログラム「遺伝研メソッド」を通じて次世代を担う「トランスボーダー型研究者」の育成を図ります。「大学×国研×企業連携によるトップランナー育成プログラム」は令和3年度「世界で活躍できる研究者戦略育成事業(文部科学省)」事業の一環として実施されます。

~花岡文雄所長のコメント~

本事業に参画でき誠に光栄に存じます。弊所は,独自に開発した科学英語教育プログラム「遺伝研メソッド」を通じて筑波大が目指す「世界と繋がるトランスボーダー研究者」の育成に尽力して参ります。

詳細につきましては 筑波大学ウェブサイト をご覧ください。

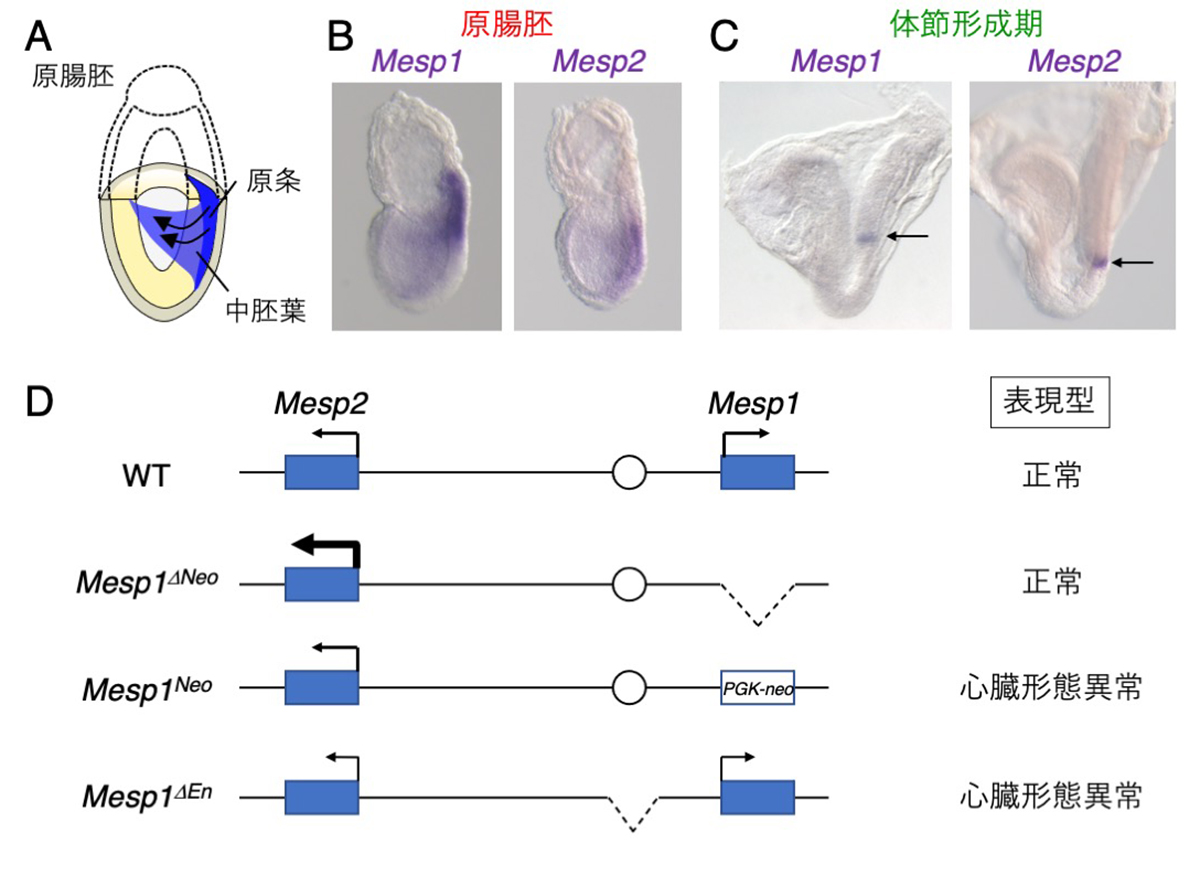

MESP1とMESP2の量が中胚葉形成を決める

Formal proof of the requirement of MESP1 and MESP2 in mesoderm specification and their transcriptional control via specific enhancers in mice

Rieko Ajima, Yuko Sakakibara, Noriko Sakurai-Yamatani, Masafumi Muraoka and Yumiko Saga

Development (2021) 148, dev194613 DOI:10.1242/dev.194613

哺乳類の初期発生過程において、中胚葉形成は非常に重要なステップで、原腸陥入によって外胚葉と内胚葉の間に形成されます(図A)。中胚葉からは心臓・腎臓・四肢・筋肉・骨格などが作られます。Mesp1/2遺伝子は同一染色体上に隣り合ってあり、マウス原腸胚の中胚葉細胞(図B)と体節形成期の新規体節形成境界(図C)に発現するという共通した発現パターンを示し、両遺伝子の欠損は中胚葉形成異常を引き起こします。一方Mesp1 KOマウスが心臓形態異常、Mesp2 KOマウスが体節形成異常と異なる表現型を示すことから、MESP1/2は異なる標的を制御すると考えられていました。

発生工学研究室の安島理恵子助教と相賀裕美子教授が、ゲノム変異マウス開発支援部門の協力のもと行った本研究(図D)では、CRISPR/Cas9ゲノム編集技術を用いMesp1/2遺伝子変異マウスを作製・解析したところ、中胚葉細胞においてMESP1/2はお互いの発現を相補し、かつ共通した標的遺伝子を制御していることを示しました。さらに、以前作成されたMesp1 KOマウスで見られた心臓形態の異常はMesp1 locusに挿入されたPGK-neoが隣接するMesp2の相補的な発現上昇を阻害したことが原因であったこと、Mesp1/2遺伝子に共通したエンハンサーを欠損させるとMesp1/2遺伝子が共に発現低下し、心臓形態異常を示すことから、MESP1/2両タンパク質を合わせた量が初期中胚葉の分化誘導に重要であることを明らかにしました。

本研究成果は、国際科学紙Developmentに10月22日付けのオンライン版で掲載されました。

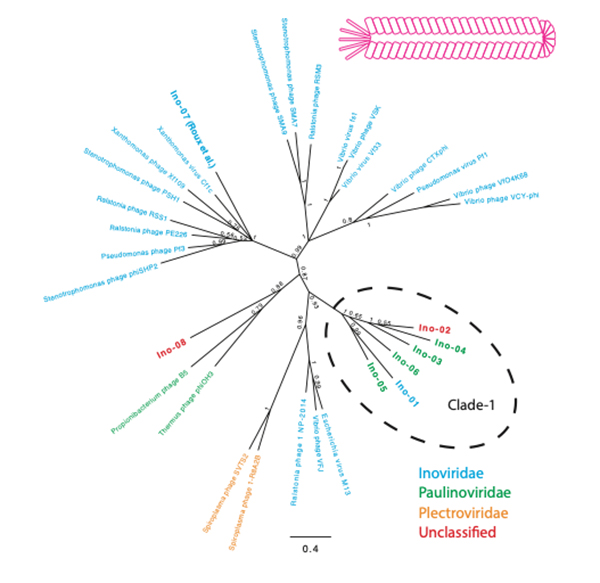

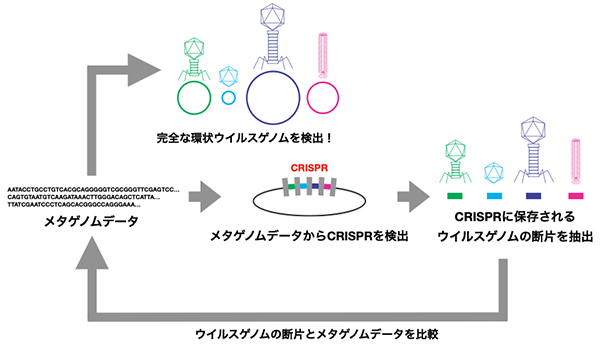

メタゲノムからウイルスゲノムを洗い出せ!

~細胞の免疫記憶を使ったウイルスゲノムの網羅的検出~

Comprehensive discovery of CRISPR-targeted terminally redundant sequences in the human gut metagenome: viruses, plasmids, and more

R. Sugimoto, L. Nishimura, P. T. Nguyen, J. Ito, N. F. Parrish, H. Mori, K. Kurokawa, H. Nakaoka, I. Inoue

PLOS Computational Biology (2021) 17, e1009428 DOI:10.1371/journal.pcbi.1009428

ウイルスの進化と起源を知るには地球上に存在する膨大かつ多様なウイルスゲノムを網羅的に収集する必要があります。近年「メタゲノム解析」を利用したウイルスゲノムの「発掘」が活発におこなわれています。メタゲノムには細胞とウイルスの遺伝情報が混在していて、ここからウイルスゲノムを洗い出す必要があります。しかしながら、今までの方法では既知のウイルスに類似するウイルスにのみ注目しており、ウイルス全体の多様性を捉えるには不十分でした。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の杉本竜太研究員、井ノ上逸朗教授と東京大学、理化学研究所、佐々木研究所の共同研究グループは、原核生物の「免疫記憶(CRISPR)」を利用してメタゲノムデータからウイルスのゲノム情報を検出する方法を開発しました(図1)。この方法は、既知のウイルスのゲノム情報に依存しないでメタゲノムからウイルス由来と思われる配列を網羅的に検出し、さらにその宿主の推定を可能にします。この方法によってヒト腸内メタゲノムから未知の配列を含む多様なウイルスのゲノム情報を検出することに成功しました。

今後は広範なサンプルに本方法を適用し、地球上に存在するウイルスの網羅的データベースを構築することでウイルスの進化と起源を知るための基盤を構築していきます。

本研究は、情報システム研究機構の未来投資型プロジェクト及び、日本学術振興会の科研費挑戦的研究(萌芽)(20K21405)の支援を受けておこなわれました。

本研究成果は、米国科学雑誌「PLOS Computational Biology」に2021年10月22日(日本時間)に掲載されました。

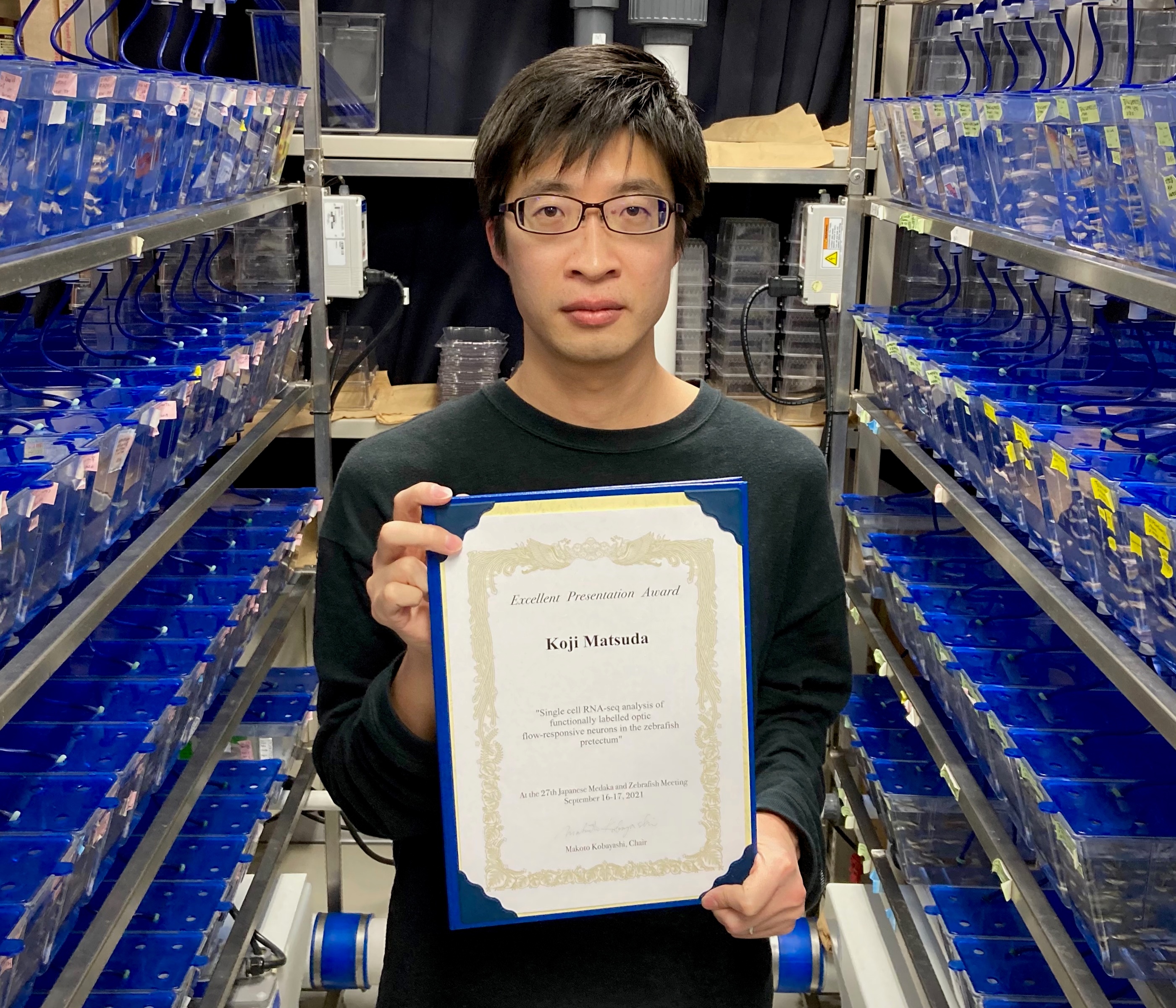

システム神経科学研究室 松田光司研究員が第27回小型魚類研究会ポスター賞を受賞

システム神経科学研究室 松田光司 研究員が、第27回 小型魚類研究会に於いてポスター発表を行い、ポスター賞を受賞しました。

第27回小型魚類研究会は当初オンラインとオンサイトのハイブリット方式を検討されておりましたが、今般の事情を鑑み、オンライン形式での開催となりました。

受賞ポスタータイトル:

Single cell RNA-seq analysis of functionally labelled optic flow-responsive neurons in the zebrafish pretectum

授賞日:2021年9月17日

前島研究室 総研大生・飯田さんが第61回生物物理若手の会で学生優秀発表賞を受賞

前島研究室 飯田史織さん (総研大遺伝学専攻D2) が、先日オンラインで開催された第61回生物物理若手の会・夏の学校でポスター発表をおこない、学生優秀発表賞を受賞しました。