Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

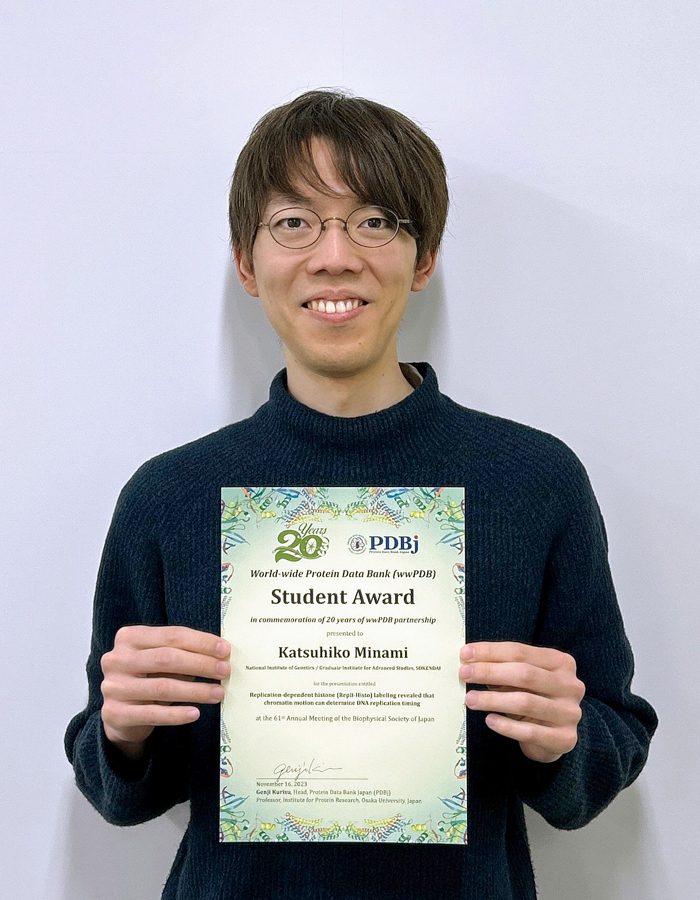

ゲノムダイナミクス研究室総研大生・南さんが第61回日本生物物理学会年会で「学生発表賞」および「wwPDB Student Award」を受賞

ゲノムダイナミクス研究室の南克彦さん(総研大遺伝学コースD5・学振特別研究員DC2)が、2023年11月14日-16日に名古屋で開催された第61回日本生物物理学会年会で口頭発表をおこない、「学生発表賞」を受賞しました。さらに、受賞演題の中から「蛋白質や核酸の構造に関するまたは利用した研究」の優秀な発表者に贈られる「wwPBD Student Award」にも選出されました。

- 受賞発表タイトル:Replication-dependent histone (Repli-Histo) labeling revealed that chromatin motion can determine DNA replication timing

(左・中央) wwPDB student awardを受賞した南さん

(右) 「第61回生物物理学会年会 学生発表賞」を受賞した南さん

ゼブラフィッシュとメダカの精子の室温保存法

In vitro storage of functional sperm at room temperature in zebrafish and medaka

Takemoto K, Nishimura T, Kawasaki T, Imai Y, Levy K, Hart N, Olaya I, Burgess SM, Elkouby YM, Tanaka M, Sakai N,

Zebrafish (2023) 20, 229-235 DOI:10.1089/zeb.2023.0054

この論文のPDFはこちらからダウンロードできます。

小型魚類遺伝研究室では、ゼブラフィッシュ生殖細胞培養系における知見をもとに、ゼブラフィッシュ精子を長期間室温保存できる培養液の開発に取り組みました。その結果、大気中でpHが安定するL-15培養液に、50 Units/mlペニシリン/50 µg/ml ストレプトマイシン、25 mMグルコース、3%ウシ胎児血清、0.5% (w/v) 牛血清アルブミン、0.1 mM乳酸、10 mM Hepes (pH 7.9), 22% 滅菌MilliQ水を加えることで、少なくとも4週間ゼブラフィッシュ精子を室温で保存できることがわかりました。また、メダカの精子も乳酸濃度を2倍に上げることで、少なくとも1週間は保存できることがわかりました。この方法を用いると、精子懸濁液を0.5ml tubeに入れて封筒で輸送することが可能になり、実際に、イスラエルのHebrew University of JerusalemおよびアメリカのUniversity of California, Davisから輸送した精子が受精することを確認しました。変異体等の貴重なリソースを安価に輸送できるため、国際的なリソースの共有に役立つことが期待されます。

図:ゼブラフィッシュとメダカの精子が掲載されたZebrafishの表紙

染色体生化学研究室 黒川裕美子助教が日本遺伝学会第95回大会でBest Papers賞を受賞

2023年9月6~8日に熊本県・くまもと県民交流館パレアで開催された日本遺伝学会第95回大会において、染色体生化学研究室の黒川裕美子助教が口頭発表をおこない、Best Papers賞を受賞しました。

- 受賞発表タイトル:分裂酵母Ubc13-Mms2によるK63結合型ポリユビキチン鎖形成の新規促進機構の発見

生命が多様性を生み出す仕組みの謎に迫る!

生殖細胞で組換えタンパク質が特定のDNAに結合するメカニズム

―不要な結合を除去することが重要だった―

プレスリリース

FIGNL1 AAA+ ATPase remodels RAD51 and DMC1 filaments in pre-meiotic DNA replication and meiotic recombination

Masaru Ito*, Asako Furukohri, Kenichiro Matsuzaki, Yurika Fujita, Atsushi Toyoda, and Akira Shinohara*

*共同責任著者

Nature Communications (2023) 14, 6857 DOI:10.1038/s41467-023-42576-w

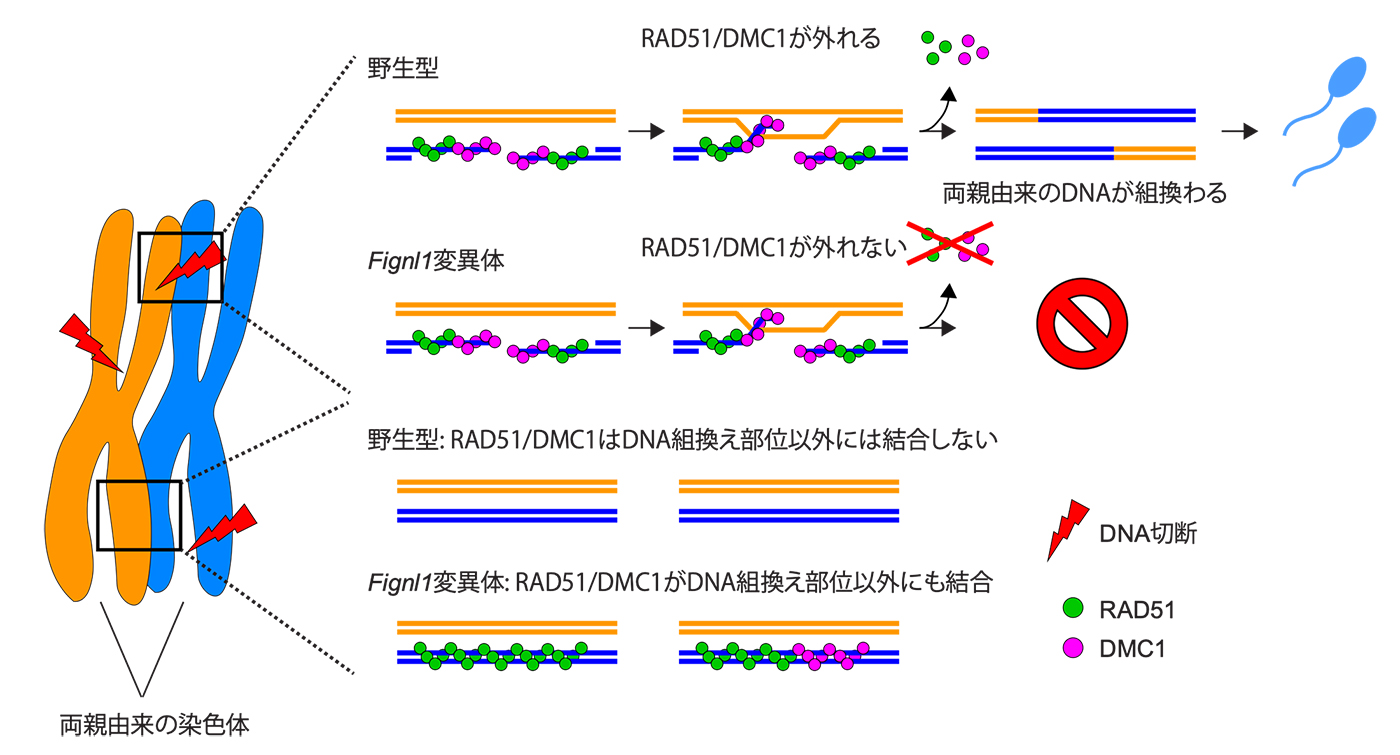

大阪大学蛋白質研究所の伊藤将助教、藤田侑里香特任研究員(常勤)、古郡麻子准教授、篠原彰教授、近畿大学農学部の松嵜健一郎講師、国立遺伝学研究所先端ゲノミクス推進センターの豊田敦特任教授らの研究グループは、DNA組換えが活発に起こる哺乳類の生殖細胞において、DNA組換えに必要なタンパク質がDNA上の無関係な場所に結合することを防ぐ仕組みを新たに明らかにしました。

私達は、生殖器官内の生殖細胞において、父親と母親から受け継いだDNAを組換えによりシャッフルすることで、新たな遺伝情報を持つ精子や卵子を獲得します。DNA組換えの鍵を握るRAD51タンパク質は、DNAに結合することでDNA組換えをスタートさせます。これまで、RAD51タンパク質がどのように組換えが起こる場所のみを狙ってDNAに結合できるのかについては解明されていませんでした。

今回、伊藤将助教らの研究グループは、マウスをモデルとして用いることで、哺乳類の生殖細胞が、組換えが起こらない場所に結合したRAD51タンパク質を積極的に外すことで、組換えが起こる場所のみにRAD51タンパク質を結合させる仕組みを明らかにしました。この仕組みが破綻すると、DNA組換えがうまく行かなくなり、結果的に精子ができなくなります。本研究成果は、哺乳類が精子や卵子を安定的に産生する仕組みや、生命が多様性を生み出す仕組みの理解に繋がり、将来的には生殖補助医療や不妊治療への発展が期待されます。

本研究は、JSPS科学研究費の助成及び「先進ゲノム支援(PAGS)」の支援を受けて行われました。

本研究成果は、米国科学誌「Nature Communications」に、10月27日23時(日本時間)にオンライン掲載されました。

図: 哺乳類の生殖細胞においてRAD51をDNA組換え部位以外から外す仕組み

通常の生殖細胞(野生型)では、DNA組換えの鍵を握るRAD51タンパク質と、同様の機能を持つDMC1タンパク質はDNA組換えが起こる場所(組換え部位)にのみ結合し、両親由来のDNAの組換えと精子形成を促す。一方、FIGNL1タンパク質の欠損細胞(Fignl1変異体)では、RAD51/DMC1タンパク質が組換え部位から適切に外れないのみならず、組換え部位以外にも結合してしまうため、結果的に精子形成がうまくいかない。

遺伝研 体験入学 春休み定期コース (締切 1月3日)

物理細胞生物学研究室 テクニカルスタッフ募集

国立遺伝学研究所の物理細胞生物学研究室では、研究をサポートしていただけるテクニカルスタッフの方を下記の内容にて募集いたします。

| 【募集人数】 | 1名 |

| 【職務内容】 | (雇入れ直後)生物学実験の補助(培地作成など)、研究に関わる事務作業(発注など) (変更の範囲)研究室の運営を補佐する業務全般 |

| 【勤務地】 | 国立遺伝学研究所キャンパス(静岡県三島市谷田1111) |

| 【応募資格】 | ・理系・医療系の専門学校、大学、もしくは大学院の卒業者。 ・協調性があり、積極的に業務に取り組む意欲がある方。 |

| 【採用時期】 | 2024年1月以降のできるだけ早い時期(相談に応じます) |

| 【契約期間】 | 期間の定めあり(採用日〜2024年3月31日) 契約の更新あり(年度更新;契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) 更新上限あり (通算契約期間の上限:3年(業務内容により5年または10年)) |

| 【勤務形態】 | 週5日勤務(月~金)9:00~16:00(休憩1時間)(時間は相談に応じます) 休日:土日、祝祭日、夏季休暇、年末年始 |

| 【給与・待遇】 | 研究所の給与規定に準じます(時給1,013 円~1,300円)。 健康保険、年金、雇用保険、労災保険に加入。条件に応じて通勤手当を支給。 |

| 【応募書類】 | 履歴書。これまでの経歴(就いていた職があればその期間・内容・役割など)と連絡先メールアドレスを必ず記載下さい。 |

| 【応募・連絡先】 | 物理細胞生物学研究室 島本勇太: |

| 【応募締切】 | 適任者が決まり次第。 |

| 【備考】 | ・この応募について質問がありましたら上の連絡先メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。 ・未経験の業務については適切に指導させて頂きます。 ・書類選考の通過者を対象に面接を行い、採用を決定いたします。 ・応募書類は、情報・システム研究機構個人情報保護規定に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用いたします。これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することはありません。 ・頂いた応募書類は、採用者の分を除き本募集の終了とともに責任を持って破棄させて頂きます。 |

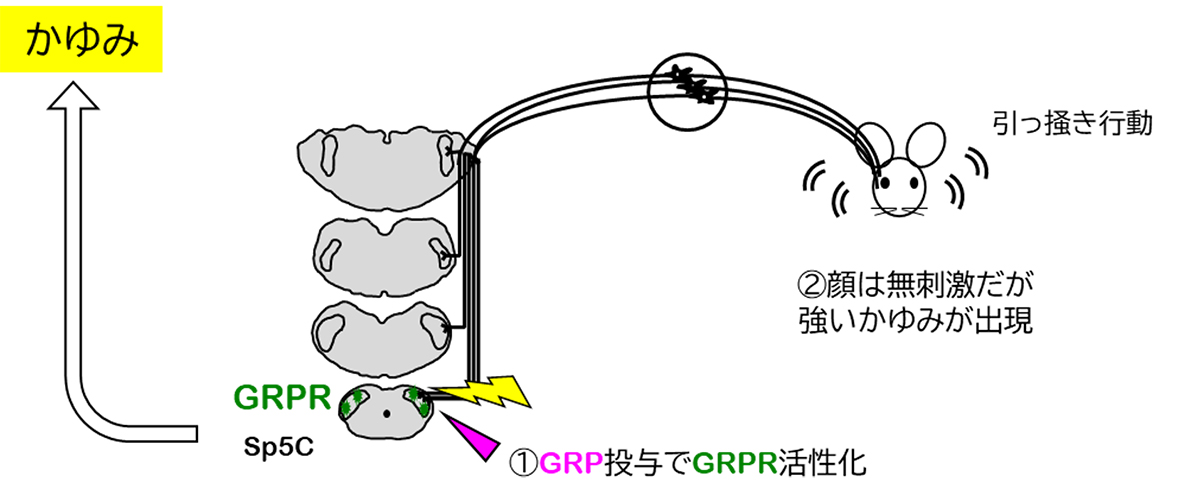

目のかゆみを伝える脳内のしくみを解明

プレスリリース

Function of gastrin-releasing peptide receptors in ocular itch transmission in the mouse trigeminal sensory system

Keiko Takanami*, Masaya Kuroiwa, Ren Ishikawa, Yuji Imai, Akane Oishi, Midori Hashino, Yasushi Shimoda, Hirotaka Sakamoto, Tsuyoshi Koide

*責任著者

Frontiers in Molecular Neuroscience (2023) 16:1280024 DOI:10.3389/fnmol.2023.1280024

花粉症などのアレルギー性結膜炎では目の強いかゆみを伴いますが、これまでからだのかゆみに比べて目のかゆみが伝えられるしくみは不明でした。

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所マウス開発研究室の高浪景子元助教(現在は奈良女子大学研究院生活環境科学系准教授)と小出 剛准教授らは、長岡技術科学大学の霜田 靖准教授、岡山大学の坂本浩隆教授らのグループとの共同研究で、脳幹の目のかゆみを伝達する神経機構について明らかにしました。

本研究では、マウスが目にかゆみ刺激を受けると、脳幹のSp5C表層の神経が特異的に活性化され、この領域に発現するGRP受容体の神経の活性化が起こることを見出しました。また、この領域にGRPを投与すると、実際には目にかゆみ刺激がないにも関わらず、目を強く引っ掻く行動がみられ、脳を刺激することで目にかゆみが誘発されることを見出しました(図)。また、Sp5CのGRP受容体発現細胞を障害すると、一部の目のかゆみ刺激に対する引っ掻き行動が抑制されました。このことから、目を含む顔のかゆみの伝達にGRPという神経ペプチドホルモンとその受容体が関与することを明らかにしました。

目のかゆみを伴うアレルギー性結膜炎(花粉症を含む)は、大気汚染などの影響を受け、世界的に増加しています。

本成果は、花粉症などの目の難治性掻痒症に対する新たな治療法の開発に貢献できる可能性があります。

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(19K06475, 22K06058, 22H02656)、国立遺伝学研究所公募型共同研究NIG-JOINT、武田科学振興財団ライフサイエンス研究助成、情報・システム研究機構、奈良女子大学の支援を受けて行われました。

本研究成果は、2023 年 11 月 30 日付で、国際科学雑誌「Frontiers in Molecular Neuroscience」にオンライン掲載されました。

図: 脳幹Sp5CにGRPを投与してSp5Cに発現するGRP受容体(GRPR)を活性化させると、目や顔を強く引っ掻く行動がみられる。

ゼブラフィッシュ研究のプロトコール本「Zebrafish」(第3版)がSpringerから刊行されました

Zebrafish: Methods and Protocols (Third edition)

James F. Amatruda, Corinne Houart, Koichi Kawakami, Kenneth D. Poss

Methods in Molecular Biology (2023) 2707

2021年はゼブラフィッシュ研究分野において2つの重要な節目でした。1つ目は、ドイツと米国で行われた、Driever博士、Nüsslein-Volhard博士、Fishman博士によって主導された最初の大規模ゼブラフィッシュ変異体スクリーニングの成果を記したDevelopment誌の特集号が1996年に出版されてから25年が経過したことです。2つ目は、Streisinger博士がゼブラフィッシュのクローンの作製を報告した先駆的な研究から40年が経過したことです。これらは、ゼブラフィッシュが脊椎動物の遺伝学における強力なツールであることを示したランドマークです。2021年には、このMethods in Molecular Biologyシリーズの前巻『Zebrafish: Methods and Protocols(第2版)』(Koichi Kawakami、E. Elizabeth Patton、Michael Orger編, 2016)が発表されてから5年が経過していました。2009年の初版(Graham J. Lieschke、Andrew C. Oates、Koichi Kawakami編)に続いた第2版は、ゼブラフィッシュ研究の拡大を反映して、「遺伝学とゲノミクス」、「疾患モデルとメカニズム」、「神経科学」という3つのセクションからなるものでした。その後もゼブラフィッシュ研究は発展を続け、世界中の研究グループが新しい技術を開発していく中で、我々は第3版を企画しました。

第3版は、ゼブラフィッシュ研究の最新の発展を反映して、4つのセクションに分かれています。第1部「疾患モデル」では、ゼブラフィッシュを使用してさまざまなヒト疾患をモデル化するための方法を記載しました。第2部「神経科学」では、脊椎動物の神経系の研究における魚類モデルの重要な役割を記載しました。第3部「再生」では、ヒトの健康にとってますます重要となっている幹細胞や再生生物学を研究するためのゼブラフィッシュを使ったツールやアプローチを紹介しました。第4部「遺伝学とゲノミクス」では、ゼブラフィッシュ研究にとって重要な遺伝学・ゲノム科学的方法論を記載しました。

川上研究室からは、以下のChapterを出版しました。 Capter11: Pradeep Lal, Hideyuki Tanabe, and Koichi Kawakami. Genetic identification of neural circuits essential for active avoidance fear conditioning in adult zebrafish. Chapter 17: Kazuhide Asakawa, Hiroshi Handa, and Koichi Kawakami. In vivo optogenic phase transition of an intrinsically disordered protein. Chapter 20: Tomoya Shiraki and Koichi Kawakami. Generation of transgenic fish harboring CRISPR/Cas9-mediated somatic mutations via a tRNA-based multiplex sgRNA expression

第3版の編集者たちが、2021年に編集を始めた時には、研究コミュニティは新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックの最中にありました。研究者らにとって、パンデミックは実験室や研究所の閉鎖、供給チェーンの問題による重大な研究の遅延、多くのセミナーや会議の中止や延期、そしてもちろんCovid関連の病気による個人や家族への人的影響など深刻な問題をもたらしました。第3版の各章は、そのような困難な状況下で研究分野を推進させる方法を見つけ出した研究者らの回復力、創造力、献身を示すものであり、ゼブラフィッシュを用いた基礎生物学研究および医学薬学研究の将来のさらなる発展が期待できます。

大学院見学会を2月14日(水)に開催(申込〆切:2月13日)

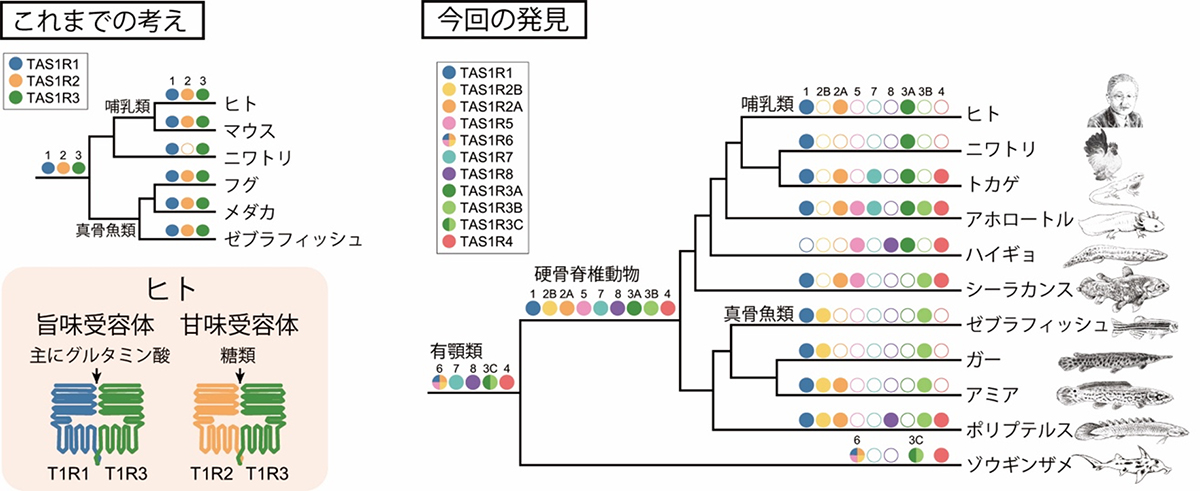

脊椎動物が極めて多様な味覚を持つことを発見

旨味と甘味の味覚の起源に迫る

プレスリリース

A vertebrate-wide catalogue of T1R receptors reveals diversity in taste perception

Hidenori Nishihara, Yasuka Toda, Tae Kuramoto, Kota Kamohara, Azusa Goto, Kyoko Hoshino, Shinji Okada, Shigehiro Kuraku, Masataka Okabe, Yoshiro Ishimaru

Nature Ecology & Evolution 2023 Dec 13 DOI:10.1038/s41559-023-02258-8

近畿大学農学部(奈良県奈良市)准教授 西原秀典、明治大学農学部(神奈川県川崎市)特任講師 戸田安香、同教授 石丸喜朗、東京慈恵会医科大学(東京都港区)教授 岡部正隆、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所(静岡県三島市)教授 工樂樹洋、東京大学大学院農学生命科学研究科(東京都文京区)特任准教授 岡田晋治らの研究グループは、従来3種類しかないと考えられていた、旨味と甘味を感知する受容体を構成する遺伝子が、脊椎動物全体で11種類も存在することを発見しました。また、新たに発見した遺伝子で構成された受容体は多様なアミノ酸を感知できることも分かり、多くの脊椎動物がヒトよりも多くの旨味・甘味受容体を用いて多様な味を認識していることを明らかにしました。

本研究は日本学術振興会 科学研究費助成事業(19H03272、18K14427、20H02941、23H02168)、ロッテ財団「ロッテ重光学術賞」、明治大学科学技術研究所 重点研究(B)等の支援を受けて実施されました。

本件に関する論文が、令和5年(2023年)12月13日(水)19:00(日本時間)に、“Nature Ecology & Evolution(ネイチャー エコロジー&エボリューション)”にオンライン掲載されます。

図: 脊椎動物におけるTAS1R遺伝子の進化について、従来の説と本研究の説との比較

情報・システム研究機構における LGBTQ を尊重する基本理念

研究者交流促進プログラムの参加者を募集中

研究者交流促進プログラムは、所属する大学等のサバティカル制度等を利用して当研究所での研究を希望する研究者を、一定の期間受け入れるものです。

応募を希望される場合は、遺伝研研究者と連絡をとり、申請の手続きをお願いします。

▶ 公募の詳細・実施要領等:http://www.rois.ac.jp/research/rep.html

▶ 応募対象者及び応募資格:

原則として、国内の大学等に所属する常勤研究者で、本プログラムに応募する時点でその大学等に

有給で1年以上在籍しており、本プログラム終了時にも大学等へ継続して在籍していること

▶ 受け入れ期間:3か月以上、1年以下

▶ 応募締め切り:2024/ 1/17

応募する場合は、遺伝研所長による承認と推薦書の作成が必要となります。

1月17日の遺伝研申請〆切に間に合うよう、受入研究室を探して、所内の方を通じて研究推進チームに応募してください

▶ 本プログラムを活用した研究者のインタビュー

・八木沢 芙美 准教授(琉球大学)

2024年度国立遺伝学研究所共同研究・研究会「NIG-JOINT」の募集を締切りました。

発生遺伝学研究室 短時間雇用職員(技術補佐員)募集

発生遺伝学研究室では以下の業務を担当していただける短時間雇用職員(技術補佐員)を募集いたします。

| 【仕事内容】 | 分子生物学実験の補助、ゼブラフィッシュ飼育の補助 |

| 【募集人員】 | 1名 |

| 【採用時期】 | 2024年1月以降の早い時期(応相談) |

| 【雇用期間】 | 2025年3月まで(年度更新、延長の可能性有) |

| 【応募資格】 | マイクロピペットを使った業務経験のある方 |

| 【給与・待遇】 | 研究所の規定に準じて決定 |

| 【勤務時間】 | 月〜金 9:00-16:00(昼休憩1時間、週30時間)を基準としますが、週20〜30時間で応相談 |

| 【応募方法】 | 履歴書 (メールアドレス明記) と、これまでの職務経験 (実験経験・業務内容等) を下記へメールで送付してください。 メールの件名に「技術補佐員応募」と明記してください。書類審査後、書類選考通過者のみ面接を行い、採用を決定いたします。 面接についてはメールでご連絡いたします。 |

| 【応募期間】 | 適任者が見つかり次第締め切らせていただきます。 |

| 【備考】 | 提出いただきました応募書類は選考および採用の目的にのみ使用されます。またお送りいただきました履歴書等の応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。 |

【問合先・提出先】

〒411-8540 三島市谷田1111

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

発生遺伝学研究室 浅川和秀

生態遺伝学研究室 総研大生・神部飛雄さんが最優秀口頭発表賞を受賞

生態遺伝学研究室の神部飛雄さんが、2023年12/2-3に三重大学で行われた日本動物学会中部支部大会にて、「イトヨにおける淡水適応を担う甲状腺機能調節の進化」のタイトルで講演し、最優秀口頭発表賞を受賞しました。

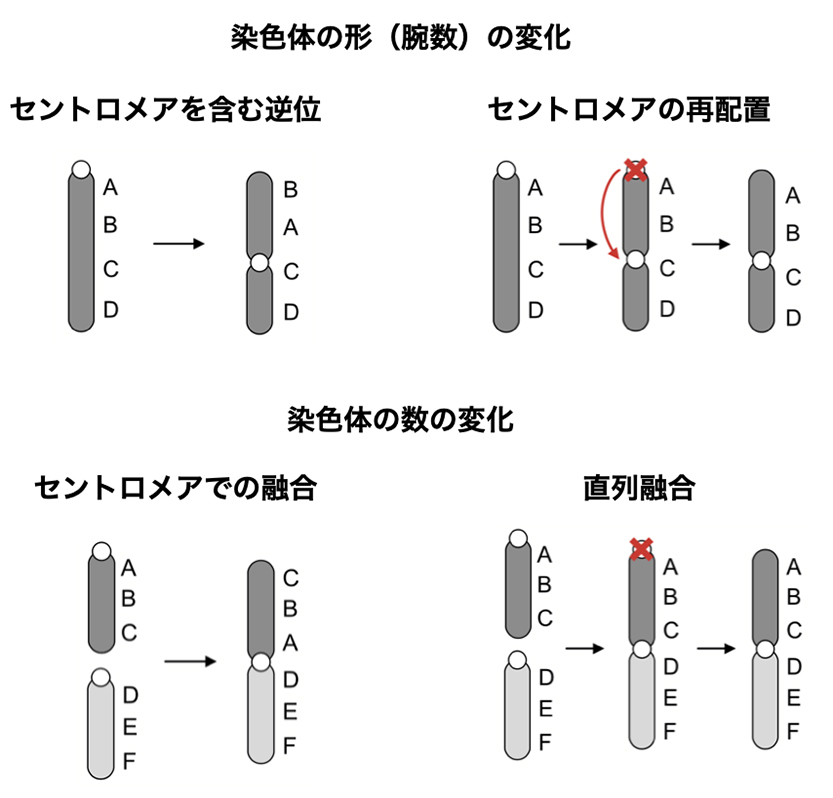

メダカにおけるセントロメア関連反復配列の再配置

Repositioning of centromere-associated repeats during karyotype evolution in Oryzias fishes.

Ansai, S., Toyoda, A., Yoshida, K., and Kitano, J.

Molecular Ecology (2023) Nov 28. DOI:10.1111/mec.17222

核型、すなわち染色体の数と形の変化は、種分化を含む多くの進化過程で重要な役割を果たしています。染色体数の変化は、これまでは主にセントロメア部位での融合や分離によるものであると考えられ、染色体の腕数の変化は主にセントロメアを含む逆位によるものと考えられていました。京都大学の安齋賢博士と生態遺伝学研究室の北野潤教授は、同研究室の吉田恒太特任助教と比較ゲノム解析研究室の豊田敦特任教授とともに、比較ゲノムのアプローチを用いることで、メダカ科魚類の核型進化の過程では、セントロメアの再配置が重要な役割を果たしていることを示唆する結果を得て、Molecular Ecology誌に報告しました。

メダカ科は、大きく3つの系統に分かれますが、それぞれが核型において異なる特徴をもっています。日本に生息するOryzias latipesは他のグループよりも染色体の腕数が多く、多くの染色体がメタセントリック(セントロメアが真ん中あたりにある染色体)です。一方、海外に生息するO. javanicusの染色体数はO. latipesの染色体数とほぼ同じですが、腕数が少なく、多くの染色体がacrocentric(セントロメアが染色体の端の方にある染色体)です。また、O.celebensisの染色体数は他の2つの系統よりも少なく、染色体融合によって形成されたと思われる大きなメタセントリック染色体が複数あるという特徴を示します。これら3種のゲノムを比較した結果、セントロメア関連反復配列の再配置は、単純な逆位などよりも予想外に多そうだということがわかりました。この結果は、セントロメアの再配置が核型の進化において、これまで考えられていたよりも重要な役割を果たしている可能性を示唆するものであります。

本成果は、科研費やJST CRESTの支援を得て実施されました。

図:染色体の形(腕数)の変化は、セントロメアを含む逆位やセントロメアの再配置で生じる。染色体の数の変化は、セントロメアでの融合(ロバートソニアン融合)や直列融合で生じる。

魚類の性決定システムの多様性と収斂性

Diversity and Convergence of Sex Determination Mechanisms in Teleost Fish

Kitano, J., Ansai, S., Takehana, Y., and Yamamoto, Y.

Annual Review of Animal Biosciences (2024) 12. DOI:10.1146/annurev-animal-021122-113935

このたび、生態遺伝学研究室の北野潤教授は、京都大学の安齋賢博士、長浜バイオ大の竹花佑介博士、東京海洋大の山本洋嗣博士とともに、硬骨魚類の性決定システムについての総説を執筆し、Annual Review of Animal Biosciencesに発表しました。

人類を含む哺乳類では、性は基本的にXYシステムで決定されますが(オス化遺伝子のSRYが座乗するY染色体を持つとオスになる)、動物全体を見渡すと、性決定システムがこのように広い種間で保存されているのはむしろ例外的です。例えば魚類では、性決定システムはXYだけではなく、ZWで決まる種もあれば(W染色体にメス化遺伝子が座乗しており、Wを持つとメスになる)、環境で性が決まる種もあります。XYで性が決まる種でも、さまざまな遺伝子がオス化の機能を果たします。

本総説では、まず、これまでに解明されてきた硬骨魚類の性決定システムを概観しました。その結果、TGF-βシグナル伝達経路の遺伝子が、マスター性決定遺伝子として頻繁に用いられていること、マスター性決定遺伝子の出現はおもに(1)遺伝子重複と転位、あるいは(2)対立遺伝子の突然変異の2つのメカニズムで生じることがわかりました。また、多くの魚種において、温度が性決定に影響し、ほとんどの場合で、温度が高いほどオスへの分化が誘導されることを報告しました。最後に、このような性決定メカニズムの転換を誘導する要因に関する理論モデルを概観し、今後の研究に残されたクエスチョンについて考察しました。

本成果は、科研費やJST CRESTの支援を得て実施されました。

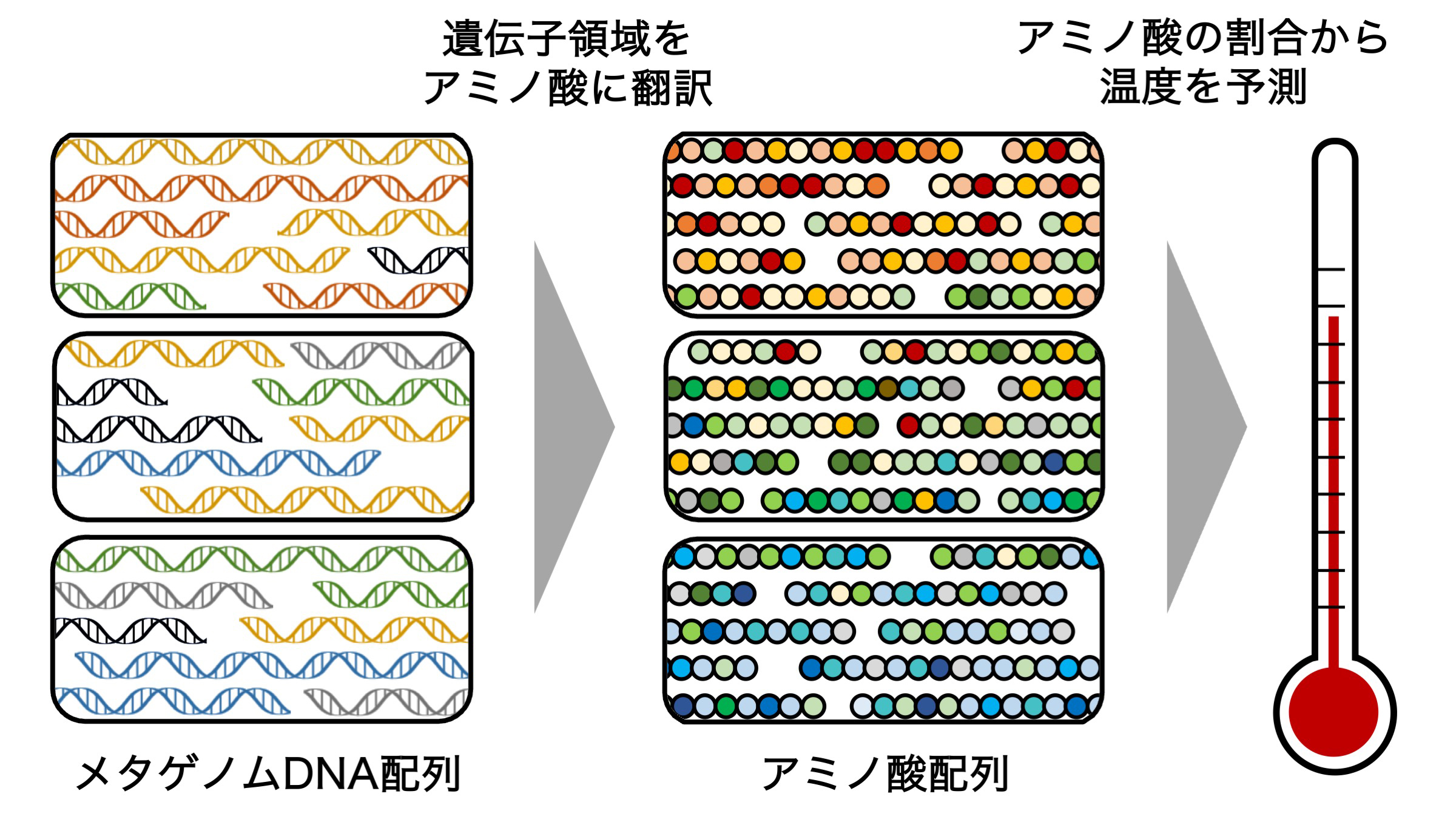

環境温度は微生物群集をどのように規定するか

〜環境中の微生物が持つ遺伝情報と環境温度を繋ぐ数理法則を発見〜

プレスリリース

Metagenomic Thermometer

Masaomi Kurokawa, Koichi Higashi, Keisuke Yoshida, Tomohiko Sato, Shigenori Maruyama, Hiroshi Mori, and Ken Kurokawa

DNA Research (2023) 30, dsad024 DOI:10.1093/dnares/dsad024

自然環境において微生物は多様な種の組み合わせによる「微生物群集」として存在しています。微生物群集の構成は環境に依存しており、特に「環境温度」はその構成に重要な影響を与えます。しかしながら、環境温度と微生物群集の繋がりについて、具体的な法則や関係性はほとんど解明されていませんでした。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ゲノム進化研究室の黒川真臣特任研究員および黒川顕教授らのグループは、環境中に存在する微生物全体が持つ遺伝情報と環境温度の間に特有の数理法則が成り立つことを発見ました。そして、この法則を利用してメタゲノム配列より取得した遺伝情報から環境温度を予測する技術「Metagenomic Thermometer」を開発しました。

Metagenomic Thermometerを用いて、人工的に構築した多様な温度の温泉河川において、微生物群集のメタゲノム解析から環境温度を高精度に予測することに成功しました。さらに、公共データを利用して、温泉河川以外の環境、特にヒト腸内環境にもMetagenomic Thermometerが適用可能であることを示しました。

本成果は、微生物群集の構成についての理解を深めるとともに、ヒト深部体温の推定、体温に応じて定着しやすい生菌製剤やプロバイオティクスの設計への応用、さらには気候変動に伴う微生物群集の変化の予測などへの応用が期待できます。

本研究は、文部科学省科研費「新学術領域研究『研究領域提案型』」冥王代生命学の創成(26106001)、文部科学省科研費「新学術領域研究『学術研究支援基盤形成』」先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(PAGS)(22H04925)、日本科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター データベース統合化推進プログラムの支援を受けて行われました。

本研究成果は、国際科学雑誌「DNA Research」に2023年11月7日(日本時間)に掲載されました。

図: Metagenomic Thermometerの概念図

Metagenomic ThermometerはメタゲノムDNA配列を入力として受け取る。遺伝子予測ツールを用いて遺伝子領域を予測・翻訳することで、環境サンプル中の全DNAにコードされたアミノ酸を取得する。特定のアミノ酸の出現頻度を予測式に当てはめることで環境温度を予測できる。

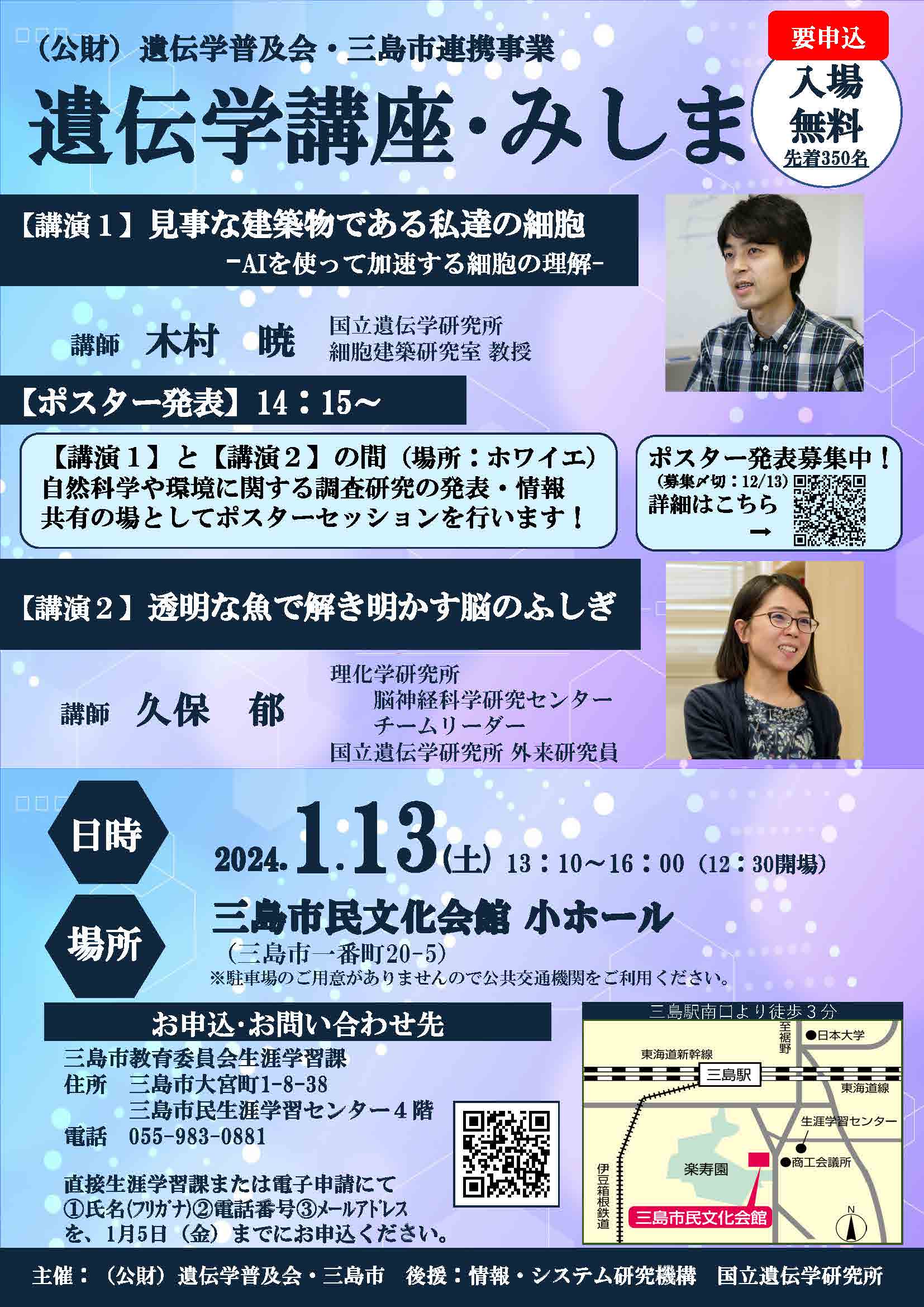

「遺伝学講座みしま」を開催 (ポスター発表一覧を公開)

▶日時: 1月13日(土)13:10~16:00

▶場所: 三島市民文化会館小ホール

▶内容:

講演1:木村 暁(国立遺伝学研究所 細胞建築研究室 教授)

「見事な建築物である私達の細胞-AIを使って加速する細胞の理解-」

講演2:久保 郁(理化学研究所 脳神経科学研究センターチームリーダー、国立遺伝学研究所外来研究員)

「透明な魚で解き明かす脳のふしぎ」

講演1と講演2の間14時15分~15時10分 ホワイエにて:

一般公募者による自然科学・環境に関する調査・研究成果についてのポスター発表 を実施。

▶定員:350名(先着順)

▶申込先:

三島市教育委員会生涯学習課

直接生涯学習課または電子申請にて、1/5(金)までにお申込みください。

①氏名(フリガナ)②電話番号③メールアドレス

〒411-0035 三島市大宮町1-8-38三島市生涯学習センター4階

電話:055-983-0881

▶電子申請:https://logoform.jp/form/pqff/395541

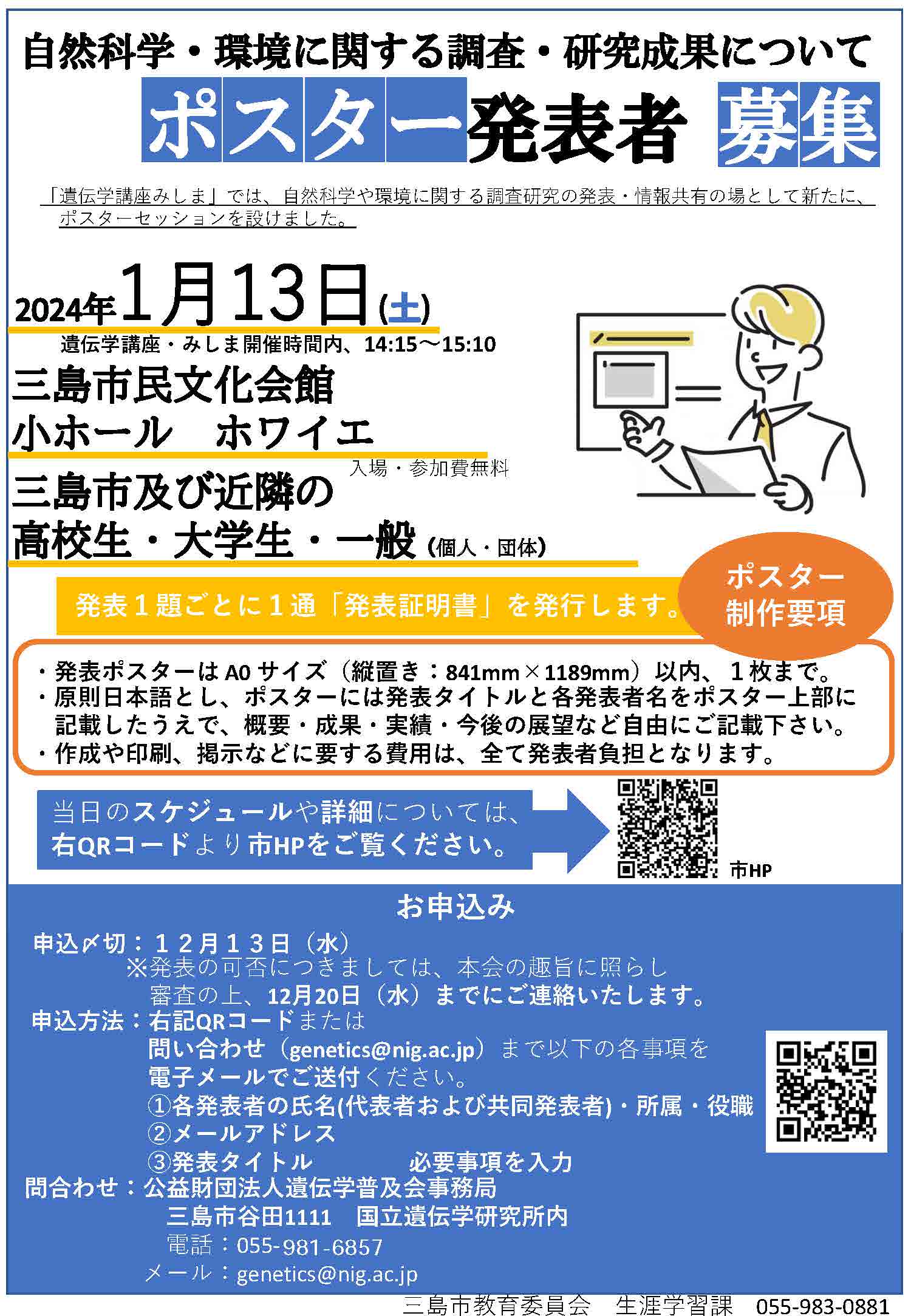

ポスター発表者募集(募集を締め切りました)

▶日時: 1月13日(土)14:15~15:10

▶場所: 三島市民文化会館小ホール ホワイエ

▶内容:

同日開催「遺伝学講座・みしま」講演の合間に、自然科学・環境に関する調査・研究成果についてポスター発表を行う。

▶応募資格:

三島市及び近隣の高校生・大学生・一般

*発表の採否につきましては、本会の趣旨に照らし審査の上、後日ご連絡いたします。

▶参加費: 無料

▶申込み・問い合わせ先:

12/13までに電子申請(電子申請できない方は以下までご連絡下さい)

公益財団法人遺伝学普及会

055-981-6857

▶電子申請:htps://forms.gle/Rg2afsR8KJgP5pYr9

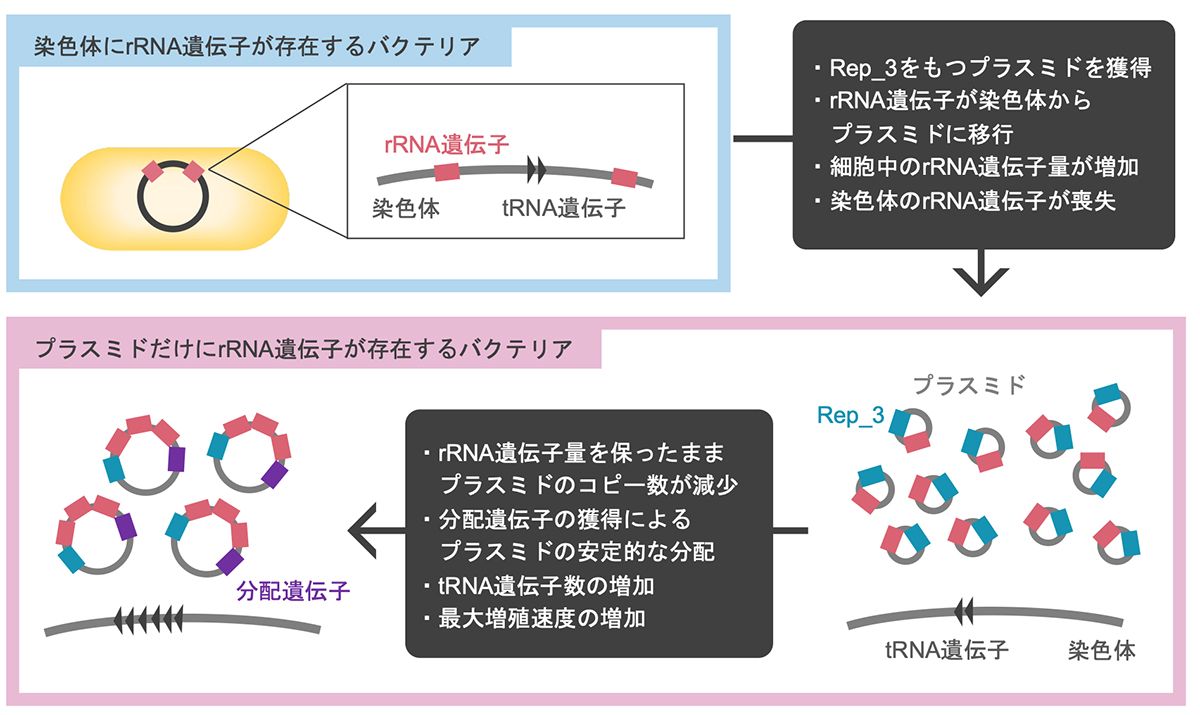

必須遺伝子が染色体に無くても生物は絶滅しない

――数億年前からプラスミドだけでリボソームRNA遺伝子を 維持するバクテリアの発見――

プレスリリース

Bacteria can maintain rRNA operons solely on plasmids for hundreds of millions of years.

Mizue Anda, Shun Yamanouchi, Salvatore Cosentino, Mitsuo Sakamoto, Moriya Ohkuma, Masako Takashima, Atsushi Toyoda, and Wataru Iwasaki

Nature Communications (2023) 14, 7232 DOI:10.1038/s41467-023-42681-w

東京大学の按田瑞恵特任助教、山内駿大学院生、コセンティーノ サルヴァトーレ特任助教、岩崎渉教授と、理化学研究所の坂本光央専任研究員、大熊盛也室長、高島昌子ユニットリーダー(研究当時)、国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授の共同研究チームは、多様な環境に生息する2門2科4属5種のバクテリア(細菌)が、生物の基本構成要素の一つであるタンパク質の合成に必須なリボソームRNA(rRNA)遺伝子をプラスミドだけに持つことを発見しました。また、今回解析したバクテリアのうちPersicobacteraceae科に属するバクテリアは、染色体からrRNA遺伝子を失った状態でも数億年にわたって絶滅しなかったことを明らかにしました。

本研究の発見は、「生存に必須な遺伝子を長期間にわたって安定して子孫に伝えるためには染色体上で受け渡す必要がある」とする生物学における定説を否定するものです。今後、物質生産といった工業応用や薬剤耐性菌の出現などで重要な役割を果たすプラスミドの新たな基本的性質の解明や、プラスミドを安定的に維持する技術開発への貢献が期待されます。

本研究は、科研費「特別研究員奨励費(課題番号:18J00444)」、「新学術領域研究(研究領域提案型)『学術研究支援基盤形成』先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(課題番号:16H06279(PAGS))」、「新学術領域研究(研究領域提案型)(課題番号:19H05688)」、「学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成)先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(課題番号:22H04925(PAGS))」、科学技術振興機構(JST)「戦略的創造研究推進事業CREST(課題番号:JPMJCR19S2)」の支援により実施されました。

本研究成果は、2023年11月14日に英国科学誌「Nature Communications」に掲載されました。

図: 染色体からrRNA遺伝子が失われる前後でバクテリアに起こる変化のモデル図