Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

トゲウオを用いて遺伝子発現の進化機構を解明

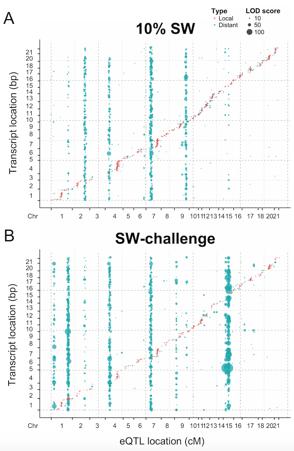

Different contributions of local- and distant-regulatory changes to transcriptome divergence between stickleback ecotypes.

Ishikawa, A., Kusakabe, M., Ravinet, M., Yoshida, K., Makino, T., Toyoda, A. Fujiyama, A., and Kitano, J.

Evolution. 71: 565-581(2017) DOI:10.1111/evo.13175

新しい環境へ適応進化するためには、遺伝子の発現量(RNA量)の変化が重要な役割を果たします。遺伝子発現量を変化させる突然変異には、大きく分けると、その遺伝子の近傍に突然変異が入るような近位変異と、遺伝子から離れた位置に突然変異が入るような遠位変異の二種類があります。近位と遠位のどちらが環境適応に重要なのかについては、古くから論争があり、進化生物学における大きな未解決問題の一つです。このたび生態遺伝学研究部門の石川麻乃助教と北野潤教授らのグループは、トゲウオ科魚類のイトヨを利用してこの問題に挑み、近位シス変異と遠位トランス変異のそれぞれの果たす役割に違いがあることを解明し、その成果を北米進化学会のEvolution誌に報告しました(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evo.13175/full)。

イトヨでは、海に生息していた祖先型が河川に進出することで河川型が生まれました。我々は、まず海型と河川型間で脳内の多くの遺伝子の発現パターンが異なっていることを示したのちに、全ゲノムレベルでのeQTL解析(遺伝子発現量を制御する染色体上の位置を同定する手法)を実施しました。

その結果、環境適応には近位変異の方が重要である可能性を強く示唆する結果が得られました。逆に、遠位変異は適応進化の制約として働いていることが示唆されました。さらに、10%海水と100%海水の環境下ではeQTLが異なることなどを見出しました。

野外生物において、ここまで大規模にeQTLを実施したのは世界初であり、環境適応には近位変異の方が重要である可能性を強く示唆する成果であるとともに、複数の遺伝子を同時に変化させるホットスポットが環境依存的であることを示した成果は、環境変動への生き物の適応進化の起こりやすさについて考察する上で重要な知見を世に提示したものと思われます。類似の研究が他の分類群でも次々に実施されることが期待されます。

この成果は、東京大学大気海洋研究所、東北大学大学院生命科学研究科、国立遺伝学研究所比較ゲノム研究室との共同研究として実施されたものです。科研費 (JP23113007, JP23113001, JP221S0002, JP26870824)の支援を得て実施しました。

一つの点は有意なQTLを示す。横軸はマーカーの位置、縦軸は遺伝子の位置を表す。赤点は、遺伝子の発現量を制御する原因遺伝子座が近傍にあるものを、青点は、遺伝子の発現量を制御する原因遺伝子座が遠位にあるものを示す。縦に直線的に並んだ点は特定の遺伝子座が多くの遺伝子の転写発現を調節しているホットスポットを表している。上図は10%海水条件下、下図は100%海水条件下の結果を示す。ホットスポットのいくつかは明らかに環境依存的である。

【入札公告】電気・機械等設備保守業務

【入札公告】電気・機械等設備保守業務

遺伝研 一般公開 : 4月8日(土)開催 – 講演の動画を配信中

中心体生物学研究部門の北川教授が風戸賞を受賞

中心体生物学研究部門の北川大樹教授は、2017年3月4日風戸賞を受賞しました。

風戸賞は、電子顕微鏡並びに関連装置の研究・開発及び電子顕微鏡並びに関連装置を用いた研究(医学、生物学、物理学、化学、材料学、ナノテク、その他)において優れた業績を挙げた研究者に、公益財団法人 風戸研究奨励会が贈呈するものです。

受賞名:第十回(平成28 年度)風戸賞

受賞テーマ:「電子顕微鏡を用いた中心小体構造形成過程の解析」

総研大遺伝学専攻 見学会終了しました

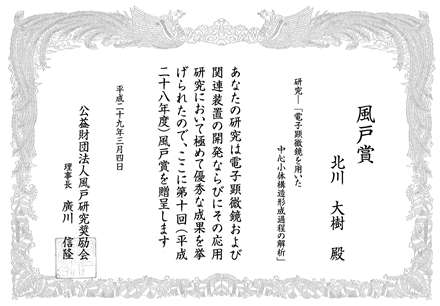

小胞体内でタンパク質凝集を抑えるPIGNの新しい機能の発見

PIGN prevents protein aggregation in the endoplasmic reticulum independently of its function in the GPI synthesis

Shinji Ihara, Sohei Nakayama, Yoshiko Murakami, Emiko Suzuki, Masayo Asakawa, Taroh Kinoshita and Hitoshi Sawa

J Cell Sci 2017 130: 602-613; DOI:10.1242/jcs.196717

遺伝的変異や老化、様々なストレスによってタンパク質が正しい構造を獲得できないときに、不安定なタンパク質が凝集体を形成することが知られており、凝集体の形成は様々な神経変性疾患の発症に関わることが知られています。

私たちはC. elegansやヒト細胞を用いた解析から、小胞体に局在するPIGNタンパク質の異常によってタンパク質の凝集が引き起こされる事を見出しました。PIGNは糖脂質であるGPIアンカーの生合成に必要な酵素として知られていますが、我々は、PIGNがGPIアンカーの生合成に必要な酵素活性非依存的にタンパク質の凝集を抑える機能があること、すなわちPIGNがタンパク質の品質管理に関わること(非古典的機能と定義)を明らかにしました。またヒトではPIGN遺伝子の変異によってMultiple congenital anomalies-hypotonia-seizures syndrome1 (MCAHS1)と総称される知的障害・運動発達障害を示す遺伝子疾患を引き起こしますが、MCAHS1患者と同様の変異をCRISPR/Cas9 法によってC. elegansに導入したところ、タンパク質の凝集を引き起こすこともわかりました。この発見によって、タンパク質の凝集を抑える機構や遺伝子疾患の理解が更に進むものと期待できます。

本研究は、多細胞構築研究室にて伊原伸治助教が中心となり、鈴木えみ子准教授(遺伝子回路研究室)、大阪大学の木下タロウ教授、村上良子准教授の協力のもと行われました。

pign変異体で観察される凝集タンパク質

(A) 野生型線虫でのIV型コラーゲン(分泌タンパク質)の局在。(B) pign変異体で観察される凝集タンパク質。スケールバーは10um。凝集タンパク質は筋肉細胞内(白枠)にドット状に観察される。(CとD)分泌型EGFPを発現させた野生型HEK293細胞(C)とPIGN欠損HEK293細胞(D)。線虫のpign変異体と同様の凝集タンパク質が観察される。

3月1日付で3名の助教が着任

2017年3月1日付けで遺伝研に助教が3名着任しました.

- 吉場 聡子:中心体生物学研究部門・北川研究室

- 高橋 実鈴:植物遺伝研究室・佐藤研究室

- 川島 武士:生命ネットワーク研究室・有田研究室

大量のオイルを生産する‶最強藻類″の秘密を解明-バイオ燃料の実用化に向け有力な手がかり得る-

![]()

Differently Localized Lysophosphatidic Acid Acyltransferases Crucial for Triacylglycerol Biosynthesis in the Oleaginous Alga Nannochloropsis

Takashi Nobusawa, Koichi Hori, Hiroshi Mori, Ken Kurokawa, Hiroyuki Ohta

The Plant Journal Accepted manuscript online: 20 February 2017 DOI:10.1111/tpj.13512

東京工業大学生命理工学院の信澤岳特任助教、太田啓之教授らと情報・システム研究機構国立遺伝学研究所ゲノム進化研究室の黒川顕教授、森宙史助教らの研究グループは、バイオ燃料生産に最有望とされるオイル生産藻の一種「ナンノクロロプシス」の突出して高いオイル生産能力を可能にしている仕組みを解明した。生物が作り出すオイルは油滴とよばれるオイル蓄積に必要な細胞内構造に蓄積される。今回、ナンノクロロプシスが持つ高いオイル生産能力には、この油滴の表面で直接的にオイル合成を行う仕組みが重要な役割を果たしていることを発見した。しかもこの仕組みは二次共生とよばれる複雑な進化過程において獲得したものであることを突き止めた。

藻類が高いオイル生産能力を発揮するうえで重要な仕組みを解明したことは、藻類改良のポイントを明示する成果といえる。ナンノクロロプシス油滴表面でのオイル合成能をさらに強化・改変させることで、藻類によるバイオ燃料などの有用脂質生産実用化に向けて大きく前進することが期待される。

研究成果は2月20日、英国科学雑誌「プラント ジャーナル(The Plant Journal)」のオンライン版に公開された。

本研究は東工大の太田教授が科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業(CREST) 「藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネルギー創成のための基盤技術の創出」研究領域(研究総括:松永是(東京農工大学学長))における研究課題「植物栄養細胞をモデルとした藻類脂質生産系の戦略的構築」の一環として、東工大生命理工学院の堀孝一助教と国立遺伝学研究所の黒川顕教授、森宙史助教との共同で行った。

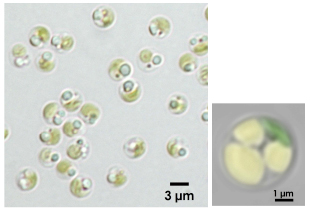

図1.オイル高生産藻ナンノクロロプシス

(左)ナンノクロロプシスの光学顕微鏡像。光の屈折により、すこし青みがかって見えるのが油滴。緑に見えるのは葉緑体。

(右)油脂を大量に蓄積したナンノクロロプシスの蛍光顕微鏡像。緑は葉緑体、黄色は油滴を示す。(色は疑似色)

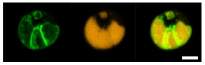

図2.ナンノクロロプシスの油滴表面に局在するオイル合成酵素

(左)GFP(緑色蛍光タンパク質)を融合させたオイル合成酵素

(中央)蛍光染色した油滴

(右)重ね合わせ像

油滴の表面に酵素が局在しているのがわかる。スケールバーは2 µmを示す。

図3.ナンノクロロプシスの油滴局在シグナルは出芽酵母でも機能する

蛍光タンパク質そのものは油滴に局在しない(上段)。一方、ナンノクロロプシスの油滴局在シグナル配列を蛍光タンパク質に付与すると、油滴表層に局在するようになった(下段)。

(左)YFP(黄色蛍光タンパク質)の蛍光

(中央)明視野像,粒状に見えるものが出芽酵母の油滴

(右)重ね合わせ像

スケールバーは2 µmを示す。

情報・システム研究機構シンポジウム「分野を超えたデータサイエンスの広がり」

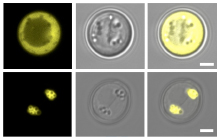

鳥類の進化に関わったDNA配列群を同定―鳥エンハンサーの発見―

![]()

Functional roles of Aves class-specific cis-regulatory elements on macroevolution of bird-specific features

Ryohei Seki*, Cai Li*, Qi Fang, Shinichi Hayashi, Shiro Egawa, Jiang Hu, Luohao Xu, Hailin Pan, Mao Kondo, Tomohiko Sato, Haruka Matsubara, Namiko Kamiyama, Keiichi Kitajima, Daisuke Saito, Yang Liu, M. Thomas P. Gilbert, Qi Zhou, Xing Xu, Toshihiko Shiroishi, Naoki Irie#, Koji Tamura#, Guojie Zhang#

(* co-first authors, # co-corresponding authors)

Nature Communications 8, Article number: 14229 (2017) DOI:10.1038/ncomms14229

鳥が恐竜の一部から進化したことは確実視されていますが、羽毛やクチバシなどの鳥らしい特徴をもつようになった仕組みはほとんどわかっていませんでした。東北大学生命科学研究科の田村宏治教授のグループは、東京大学の入江直樹准教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の関亮平研究員・城石俊彦教授、ならびに中国BGI・コペンハーゲン大学らの国際共同チームにおいて、48種の鳥の全ゲノムDNAを他の動物のゲノムと比較することにより、鳥らしさをもたらしているDNA配列を探しました。解析の結果、鳥へと進化する過程において、新しいタンパク質を作る配列(または遺伝子)の獲得はほとんどなく、鳥への進化には、むしろ遺伝子の使い方を変えたことが決定的な役割を果たしたことが明らかになりました。遺伝子の使い方を決めるDNA配列のことを一般的に「制御配列」と呼び、遺伝子のスイッチをオンにしたりオフにしたりします。研究チームが見つけたのは、スイッチをオンにする鳥特有の制御配列、すなわち鳥エンハンサーと言えます。例えば、今回見つけた鳥エンハンサーの1つは、ある遺伝子(Sim1遺伝子)を、風切羽の作られる翼(前肢)ではたらくようにしていることが明らかになりました。さらなる解析の結果、Sim1遺伝子が翼の風切羽だけでなく尾羽が形成される領域でもはたらいていることもわかりました。Sim1鳥エンハンサーはまだ恐竜がいた頃の時代に獲得されていた可能性が高く、風切羽と尾羽が同時に恐竜で進化していたというこれまでの知見と合わせて考えると、このような鳥エンハンサーを使って恐竜も風切羽や尾羽を進化させていた可能性があります。

このように、鳥の進化過程において新しい遺伝子の獲得はほとんどなく、既にもっていた遺伝子の使い方を変えることで、鳥らしい特徴を進化させてきたことがわかりました。鳥の進化に決定的に重要だったのは、新しい遺伝子ではなく、既にもっていた遺伝子の新しい使い方だったのです。

本研究は、科研費(基盤研究B、特別研究員奨励費)、最先端・次世代研究開発支援プログラム(ライフ・イノベーション)、ナショナルバイオリソースプロジェクト(ニワトリ・ウズラ)などの支援を受けて実施されました。

鳥類48種のゲノムと鳥類以外の動物9種のゲノムを比較することで、鳥だけがもっているDNA配列を特定したところ、そのほぼ全て(99.69%)がタンパク質を作らないものであった。 また、そうした DNA配列の1つが鳥の飛翔能力に重要な風切羽の形成に関与していることが明らかになった。

魚の浮き袋という進化上の発明のカギは、「腹側」から「背側」への遺伝子スイッチの切り替えだった

![]()

Evolution of Shh endoderm enhancers during morphological transition from ventral lungs to dorsal gas bladder

Tomoko Sagai, Takanori Amano, Akiteru Maeno, Tetsuaki Kimura, Masatoshi Nakamoto, Yusuke Takehana, Kiyoshi Naruse, Norihiro Okada, Hiroshi Kiyonari, Toshihiko Shiroishi

Nature communications 8, Article number: 14300 (2017) DOI:10.1038/ncomms14300

情報システム研究機構国立遺伝学研究所 哺乳動物遺伝研究室 嵯峨井知子博士研究員と城石俊彦教授らのグループは、遺伝子のスイッチであるエンハンサーの進化、つまりアミノ酸配列にかかわらないゲノムDNA塩基配列のわずかな変化が、陸生動物の肺から魚の浮袋という大きな形態進化の背景にあったことを明らかにしました。

生物の形態進化には、アミノ酸配列の変化よりも、遺伝子の発現を調節するエンハンサーなどの変化のほうが深く関わっていると考えられていますが、そのような例が実際に示されたことはほとんどありませんでした。研究グループは、魚の浮き袋が原始的な肺から進化したという説に着目し、陸生動物と魚類のゲノム配列を比較解析した結果、形態形成に働くShh遺伝子を調節するエンハンサー配列が、肺を持つ陸生動物では体軸の腹側で活性を持つことを示しました。一方、浮き袋を持つ真骨魚類では、このエンハンサーが働かなくなっていて、別のエンハンサー配列が体軸の背側で活性を持つことを明らかにしました。これらのことから、肺から浮き袋への形態進化に伴ってエンハンサーの活性の腹側から背側へ転換が生じていたことがわかりました(図)。

ゲノムデータベースの充実やゲノム編集技術の発展などにより、任意の遺伝子の発現調節を自由に改変することが可能となっています。本研究のように、長い時間をかけて一度だけ起こった進化を実験によって検証する「実験進化学」は、これから急速に伸展することが期待されます。

本研究は情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所哺乳動物遺伝研究室 嵯峨井知子、天野孝紀、前野哲輝、城石俊彦、自然科学研究機構基礎生物学研究所バイオリソース研究室 木村哲晃、中本正俊、竹花佑介、成瀬 清、理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター生体モデル開発ユニット 清成 寛、Department of Life Sciences, National Cheng Kung University 岡田典弘によって遂行されました。

本研究の一部は、科研費(基盤研究A)「クロマチンループ構造変換による組織特異的Shh発現制御システム」、文部科学省・日本医療研究開発機構「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の支援を受けておこなわれました。

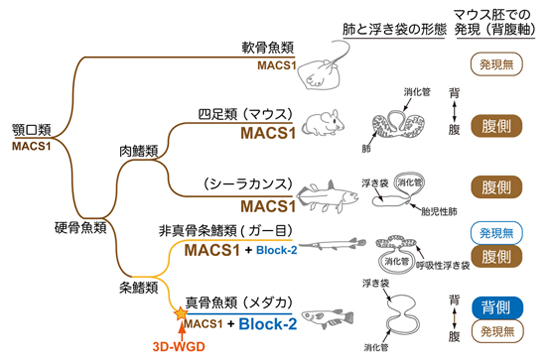

図.脊椎動物における二つのShhエンハンサーの進化

祖先型MACS1は、軟骨魚類と硬骨魚類が分かれる以前に出現し、陸生動物、非真骨条鰭類で腹側喉頭にShh遺伝子発現を誘導する機能を獲得した。真骨魚類では、その配列が大きく壊れ、エンハンサー活性が失われたと考えられる。一方、非真骨条鰭類で出現した祖先型配列(Block-2と命名)が、真骨魚類の系譜で消化管の背側上皮にShh遺伝子発現を誘導する活性を獲得した。

※本研究成果にはマイクロCTスキャンの技術が貢献しています

元国立遺伝学研究所長 富澤純一氏の逝去について

元国立遺伝学研究所長(第6代)富澤 純一 氏(享年92歳)におかれましては、2017年1月26日(木)に逝去されました。故人のご功績を偲びここに謹んでお悔やみ申し上げるとともに、心からご冥福をお祈りします。

【富澤純一氏について】

富澤純一氏は、1947年に東京帝国大学を卒業後、国立予防衛生研究所化学部長、大阪大学教授、米国国立保健衛生研究所分子遺伝学部門部長を歴任した後、1989年に国立遺伝学研究所長に就任し、8年間に渡り、当研究所の発展に貢献されました。

研究面においては、細菌に感染するウイルス「T4ファージ」を用い遺伝的組換えがDNAの切断と再結合によって起こることの立証、プラスミド(環状2重鎖DNA)の試験管内での完全複製に初めて成功、DNAの複製開始がRNAによって制御されていることを示すなど、日本の分子生物学の草分けとして数々の業績を挙げられました。 これらの功績が認められ、日本学士院会員や全米科学アカデミー外国人会員に選出され、2000年には文化功労者に顕彰されました。日本分子生物学会の学会誌(英文学術誌)「Genes to Cells」では、初代編集長を1996年から2005年まで務めるとともに、若手研究者助成のための基金を寄付し、2011年から「富澤純一・桂子基金」として運用されています。

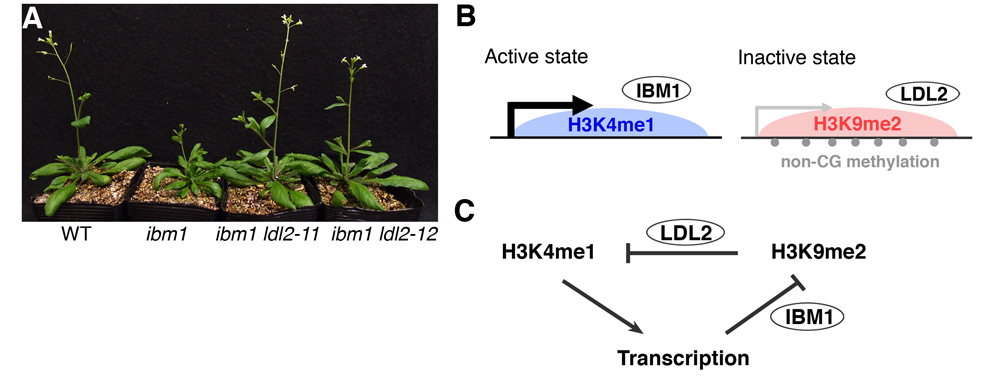

遺伝子内部におけるクロマチン修飾の役割と制御機構

Gene-body chromatin modification dynamics mediate epigenome differentiation in Arabidopsis

Soichi Inagaki, Mayumi Takahashi, Aoi Hosaka, Tasuku Ito, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Yoshiaki Tarutani, Tetsuji Kakutani

The EMBO Journal. Published online 18.01.2017 DOI:10.15252/embj.201694983

ヒストンH3の9番目のリジンのメチル化(H3K9me)やDNAのシトシン残基のメチル化は、トランスポゾンの転写抑制を介してゲノムの安定性に寄与しています。不思議なことに、これらの抑制目印は転写制御領域として知られるプロモーターだけではなく、遺伝子の内部(body)にも見つかります。今回我々は、活性な遺伝子の内部に抑制目印が蓄積するシロイヌナズナの変異体を用いて、遺伝子内部におけるクロマチン修飾の制御と意義にアプローチしました。シロイヌナズナの変異体ibm1では、多数の活性遺伝子の内部にH3K9meやDNAメチル化が蓄積し、結果的に花や葉などの発生異常が引き起こされます(図のA)。今回の研究では、ibm1変異体背景であるにも関わらず発生異常が生じない新たな変異体を同定し(図のA)、これを用いることで下流経路の理解を目指しました。同定された変異体の原因遺伝子であるLDL2はヒストン脱メチル化酵素をコードしていました。ヒストン修飾解析などから、LDL2が遺伝子内部の修飾による転写抑制を仲介することがわかりました。興味深いことにLDL2は、これまでに機能がはっきりしていなかったH3リジン4のモノメチル化(H3K4me1)を遺伝子内部において減少させることで転写抑制を引き起こしていました。同様に、遺伝子内部の修飾による転写抑制経路が多くのトランスポゾンでも働いていることがわかりました。本研究の結果は、これまで注目されてこなかった遺伝子内部に局在するH3K4me1の重要性を示すとともに、生物がトランスポゾンを特異的に抑制する機構の理解につながるものです。

(A) ibm1変異体は小さく異常な形態の葉などの発生異常を示すが、ibm1 ldl2二重変異体は発生異常が回復する。(B)活性な状態と不活性な状態のクロマチンにおける修飾状態はIBM1、LDL2の2つのヒストン脱メチル化酵素によって制御される。(C)フィードバックモデル。転写している領域ではIBM1が働き、H3K9me2を抑える。逆に、H3K9me2が蓄積するとLDL2が働き、H3K4me1を減少させることで転写を抑える。

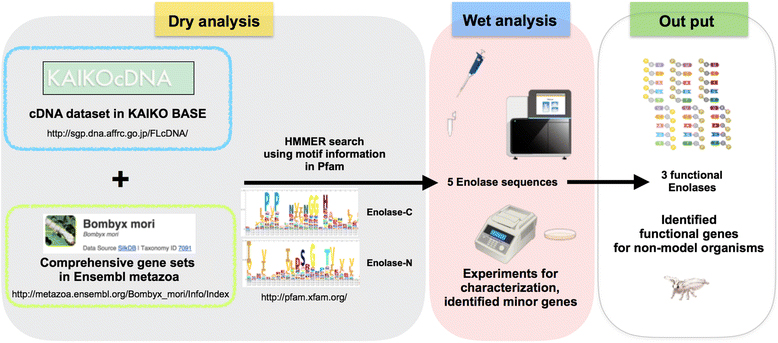

ウェット&ドライによる機能するカイコガエノラーゼ遺伝子群の同定

DBCLS

比較ゲノム解析研究室

先端ゲノミクス推進センター

Identification of functional enolase genes of the silkworm Bombyx mori from public databases with a combination of dry and wet bench processes

Akira Kikuchi, Takeru Nakazato, Katsuhiko Ito, Yosui Nojima, Takeshi Yokoyama, Kikuo Iwabuchi, Hidemasa Bono, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Ryoichi Sato and Hiroko Tabunoki

BMC Genomics, 18:83, 2017 DOI:10.1186/s12864-016-3455-y

現在、ネットでゲノム配列情報を簡単に取得できますが、それらの中には間違ったアノテーションが含まれており、その後の機能解析において正確な解釈の妨げになっています。そこで、東京農工大学農学部 天竺桂弘子講師を中心とするグループは、ドライとウェットベンチの連携手法を開発し、公共データベースから生体内で機能しているカイコガ(Bombyx mori)のエノラーゼ遺伝子群を同定しました。

遺伝学研究所 比較ゲノム解析研究室 豊田敦特任教授、同研究所先端ゲノミクス推進センター 藤山秋佐夫特任教授はトランスクリプトーム配列解読をおこない、ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS) 仲里猛留特任助教、坊農秀雅特任准教授は公共データベース中からの候補遺伝子探索の技術開発をおこなうことで本研究に貢献しました。

またDBCLSが提供する画像・イラスト集Togo Picture Galleryの生物種のイラストが複数のFigure(fig1, fig3)に利用されております。

本研究は、国立遺伝学研究所が有する遺伝研スーパーコンピュータシステムを利用し、また国立遺伝学研究所公募型共同研究 NIG-JOINT (2014-A171 & 2015-A155)の支援を受けました。

ドライとウェットベンチの連携手法を開発、公共データベースから生体内で機能しているカイコガ(Bombyx mori)のエノラーゼ遺伝子群を同定しました。

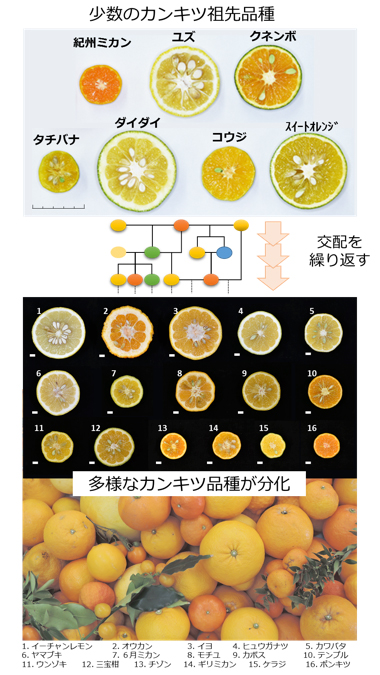

ミカンの親はどの品種?〜遺伝解析により60種以上のカンキツ類の親子関係が明らかに〜

![]()

Hybrid Origins of Citrus Varieties Inferred from DNA Marker Analysis of Nuclear and Organelle Genomes

Tokurou Shimizu , Akira Kitajima, Keisuke Nonaka, Terutaka Yoshioka, Satoshi Ohta, Shingo Goto, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Takako Mochizuki, Hideki Nagasaki, Eli Kaminuma, Yasukazu Nakamura

PLoS One. 11, e0166969. DOI:10.1371/journal.pone.0166969

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 大量遺伝情報研究室 神沼英里助教、中村保一教授、比較ゲノム解析研究室 豊田敦特任教授、同研究所先端ゲノミクス推進センター 藤山秋佐夫特任教授、農研機構 果樹茶業研究部門カンキツ研究領域 清水徳朗上級研究員、京都大学農学研究科 北島宣教授らは共同で、15種のカンキツ類の全ゲノム配列を解読し、品種・系統269点について高度な遺伝解析をおこなった結果、60品種以上のカンキツ類の親子関係を明らかにしました。

日本人にとって身近な食材であるカンキツ類には、温州ミカン、レモン、ユズなど多種多様な品種があります。それらの品種は少数の祖先品種の掛け合わせにより栽培品種として選抜されてきたと考えられています。しかしながらカンキツ類は遺伝的多様性に富んでいるため、これらの品種の親子関係はほとんどわかっていませんでした。

研究グループは、品種を特徴づけるDNAマーカーを開発し、カンキツ類の遺伝解析をおこないました。その結果、温州ミカンをはじめとする22品種で両親となる品種を特定し、さらに、種子親と花粉親の組合せを明らかにしました。また、45の在来品種(5)において片親や起源、親子関係を明らかにしました。

この研究により、インド東北部からアジアにわたる地域が起源と考えられている祖先品種が世界各地へどのように伝来して現在のような多様な品種になったのか明らかになると期待されます。さらに、未利用の品種との交配組合せの可能性を示すことで、優れた性質をもつ新しい品種の開発へ応用されることが期待できます。

遺伝学研究所 比較ゲノム解析研究室 豊田敦特任教授、同研究所先端ゲノミクス推進センター 藤山秋佐夫特任教授は主要品種のゲノム配列決定をおこない、大量遺伝情報研究室 神沼英里助教、中村保一教授はカンキツ類SNP(一塩基多型)解析の技術開発をおこなうことで本研究に貢献しました。

本研究は、新領域融合プロジェクト「生命システム」サブテーマ1超大量ゲノム情報(代表:藤山秋佐夫)、農林水産省委託プロジェクト研究「ゲノム情報を活用した農畜産物の次世代生産基盤技術の開発プロジェクト」(代表:清水徳朗)、科学研究費補助金 基盤研究B「海のカンキツロードの解明」(代表:北島 宣)の支援を受けて実施されました。

少数のカンキツ類祖先品種から多様なカンキツ類品種が分化した