Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

日本遺伝学会春季分科会「遺伝学の将来を考える」を3月8日に開催 (演題登録〆切:2月22日)

第1回日本遺伝学会春季分科会プログラム

開催日時: 2019年 3月 8日(金)

開催場所: 国立遺伝学研究所 講堂

12:30- 受付開始 ポスター掲示

13:00-13:10 小林武彦 遺伝学会会長挨拶

13:10-13:45 研究講演1 北野潤 国立遺伝学研究所教授

「トゲウオにおける適応放散の遺伝機構」

13:45-14:20 研究講演2 大島正伸 金沢大学がん進展制御研究所教授

「遺伝学的アプローチによる大腸がん悪性化研究の新展開」

14:30-16:30 ポスター発表

16:30-17:30 「遺伝学の将来を考える」

話題提供 : 花岡文雄 国立遺伝学研究所所長

遠藤俊徳 遺伝学会幹事

小林武彦 遺伝学会会長

17:30- 懇親会

花岡文雄 国立遺伝学研究所長が就任しました (2018年12月1日)

国立遺伝学研究所 第10代所長に花岡文雄博士が就任しました。

花岡文雄博士は、これまで遺伝学の基礎となるDNA複製と修復の研究に邁進され数々の研究業績を挙げられました。

国立遺伝学研究所は花岡文雄博士を所長とする新体制のもと生命科学研究の発展に貢献することを目指します。

▶ 所長挨拶ページへ

(略 歴)

昭和48年 東京大学大学院薬学系研究科 博士課程修了

昭和48年 東京大学薬学部 助手(生理化学教室)

昭和55年 東京大学薬学部 助教授(生理化学教室)

平成 元年 理化学研究所 主任研究員(放射線生物学研究室 → 花岡細胞生理学研究室)

平成 7年 大阪大学細胞生体工学センター 教授(細胞構造研究分野)

理化学研究所中央研究所 招聘主任研究員(兼務:平成18年3月まで)

平成14年 大阪大学大学院生命機能研究科教授(時空生物学講座)

平成19年 学習院大学理学部教授(化学科)

平成21年 学習院大学理学部教授(生命科学科)

平成28年 学習院大学定年退職

平成28年 筑波大学生命領域学際研究センター センター長

平成30年 筑波大学生存ダイナミクス研究センター センター長

マウス開発研究室 高浪助教が日本神経内分泌学会若手研究助成金を受賞

マウス開発研究室 高浪景子助教が、10月27日~28日に開催されました第45回日本神経内分泌学会学術集会にて、「2018年度 日本神経内分泌学会若手研究助成金」を受賞しました。

この賞は、神経内分泌学の基礎的研究の発展を推進するために、40歳以下の若手研究者が取り組む研究の意義や独創性、計画の具体性ならびに実現性を選考し、授与される賞です。

▶ 学会HP:日本神経内分泌学会

▶ 課題名:「遺伝子改変動物を用いた難治性掻痒症におけるペプチドニューロンの機能解明」

高浪助教より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は、日本神経内分泌学会若手研究助成金を受賞することができ、大変嬉しく思っております。これまで神経内分泌学という観点から、ペプチド性ニューロンに着目し、痒みを伝達する神経回路の解明を行ってまいりました。今後は、遺伝子改変動物や野生由来動物を用い、慢性化した掻痒症の病態解明に取り組みたいと思っております。

国立遺伝学研究所長の決定について

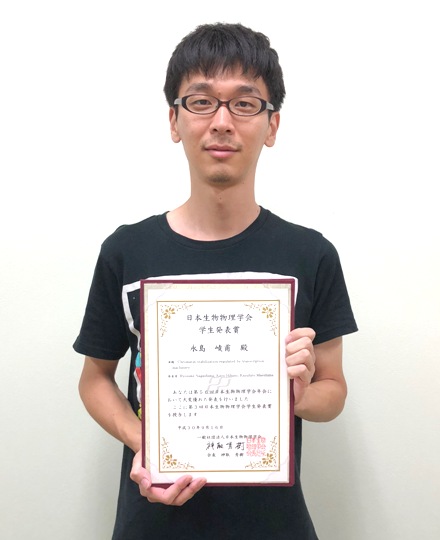

前島研究室 総研大生・永島さんが第56回日本生物物理学会年会で学生発表賞を受賞

前島研究室 永島崚甫(総研大遺伝学専攻D5)が、先日岡山で開催された第56回日本生物物理学会年会で英語口頭発表をおこない、学生発表賞を受賞しました。

▶ 学会HP:第56回日本生物物理学会年会 ▶ 演題:Chromatin stabilization regulated by transcription machinery

▶ 生体高分子研究室 前島研究室

永島さんより受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

受賞できたのは研究室の方々のサポートはもちろんのこと、遺伝学専攻のカリキュラムにおいて英語での口頭発表が鍛えられたおかげです。ありがとうございました。

今回は、転写装置によるクロマチンの安定化を明らかにしたことが受賞につながりましたが、今後は、この研究の過程で見えてきた転写ハブの存在について、生細胞イメージングを主とした方法で明らかにしていきたいです。

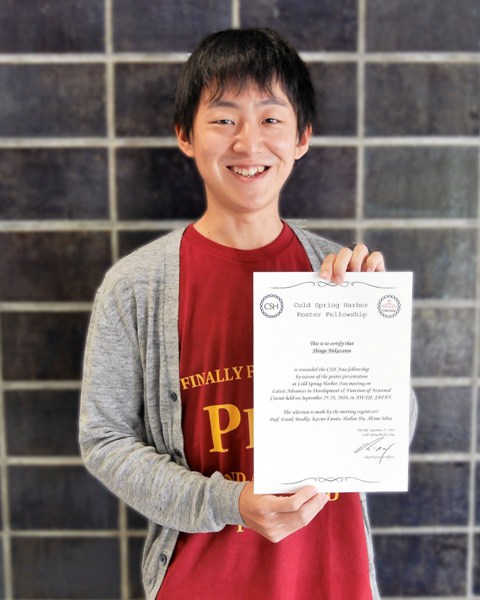

形質遺伝研究部門 中沢さんが Cold Spring Harbor Asia Meetings ポスター賞を受賞

形質遺伝研究部門 中沢信吾(総研大遺伝学専攻D5)さんが、先日、淡路夢舞台国際会議場で行われた Latest Advances in Development & Function of Neuronal Circuits においてポスター発表を行い、ポスター賞 を受賞しました。

残念ながら授賞式に出席できなかった中沢さんですが、翌日、総研大 学位記授与式にて 「SOKENDAI賞」を受賞しています。

▶ 学会HP:Latest Advances in Development & Function of Neuronal Circuits, AWAJI, JAPAN ▶ 演題:Differential dynamics of cortical neuron dendritic trees revealed by long-term in vivo imaging in neonates

▶ 形質遺伝研究部門 岩里研究室

形質遺伝研究部門 中沢さんが「SOKENDAI 賞」を受賞

総合研究大学院大学が、特段に顕著な研究活動および優れた学位論文を上梓し博士の学位を取得する者に対し、今期より 「SOKENDAI 賞」として表彰することとしました。その第一回を 形質遺伝研究部門 岩里研究室に所属する中沢信吾さんら三名が受賞しました。

・中沢信吾(形質遺伝研究部門 岩里研究室)

「Dynamic mechanism of neural circuit refinement in neonatal cortex」

この研究を ”Research highlights” で公開しています。

樹状突起が適切な方向に伸びる仕組み

―世界初:新生児マウス脳で神経細胞を長期間くり返し観察することに成功―

授与式が2018年9月28日に学位記授与式の中で行われ、長谷川学長から賞状とトロフィーが贈られました。

中沢さんは今回、遺伝学専攻の「森島奨励賞」も受賞しています。

中沢さんより受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は学位研究にたくさんの良い評価をいただき大変嬉しく思っております。指導教官をはじめ、多くの方のサポートがあったからこそこのような成果を上げることができました。

学位研究では「新生児脳の発達機構」をテーマと掲げ、新生仔マウス脳の長期生体イメージングという世界初の実験系を立ち上げることで、その仕組みの一端を明らかにすることができました。

論文を仕上げたことで見えてくる新しい世界というものもあり、次の(そしてその先の)自分の方向性を今まさに模索中です。新たな生物学的問いの解明に向けて今後も邁進していきたいと思います。

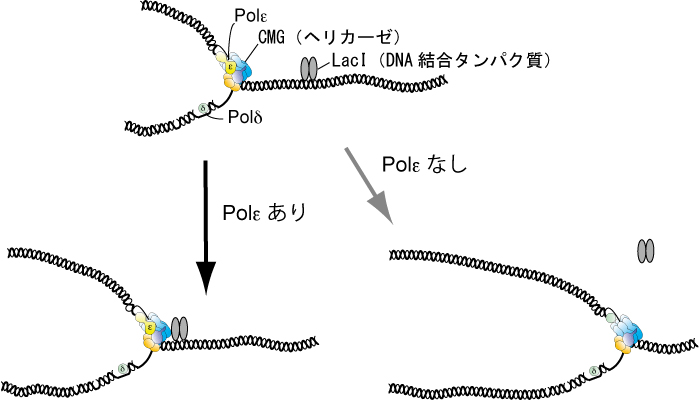

障害物を検知して複製を停止させる機構―DNAポリメラーゼεによるヘリカーゼ活性の制御―

DNA polymerase ε-dependent modulation of the pausing property of the CMG helicase at the barrier

Kohji Hizume, Shizuko Endo, Sachiko Muramatsu, Takehiko Kobayashi and Hiroyuki Araki

Genes & Development 32:1315-1320, 2018 DOI:10.1101/gad.317073.118

細胞分裂に伴って染色体DNAは正確に倍化(複製)され、娘細胞へと分配されます。DNAの複製は染色体上の複数の場所から始まりますが、その後に鋳型となるDNAの傷や、DNAに強固に結合するタンパク質などが障害となり複製が停止したり,複製速度が低下したりすることが知られています。この現象は、染色体の維持と密接に結びついていると考えられていましたが、その機構は分かっていませんでした。今回我々は、鋳型DNAへのタンパク結合により複製が止まる反応を、精製した酵母のタンパク質から試験管内で再構成することに成功しました。そして、この試験管内反応を解析することにより、複製停止機構の一端を明らかにすることができました。DNA複製の最先端では、2本鎖DNAを1本鎖にほどくDNAヘリカーゼが働き、ほどかれた1本鎖DNAを鋳型にしてDNAポリメラーゼがDNA鎖を合成します。鋳型となるDNAにタンパク質が強固に結合していると、ヘリカーゼが止まるものと信じられていましたが、ヘリカーゼはタンパク質が結合していても2本鎖をほどくことができました。しかし、複製に必要なDNAポリメラーゼε(Polε)を加えると結合タンパク質に依存してヘリカーゼの反応が抑制されることが分かりました.これは、ヘリカーゼとDNAを合成するDNAポリメラーゼとが一体となって障害を検知し、対応する機構があることを意味しています。即ち、細胞は染色体上の障害を検知し複製速度を制御することによって的確に障害を乗り越えているのです。

図:鋳型DNAにタンパク質(LacI)が強固に結合していると、DNAポリメラーゼε(Polε)が複製ヘリカーゼ(CMG)の活性を抑え複製は停止する。Polεが無いとCMGはタンパク質の結合した鋳型2本鎖DNAをほどき、複製は継続する。

放送大学特別番組のお知らせ:新学術領域「冥王代生命学の創成」の研究成果が特集されます

国立遺伝学研究所の黒川顕 教授がプロジェクトの総括を務める文科省科研費・新学術領域研究「冥王代生命学の創成」の研究成果が「放送大学」の特別番組として特集されます。

「冥王代生命学の創成」では、研究成果を一般の方々にわかりやすく紹介するため、動画「全地球史アトラス」を制作しています。番組内では、動画「全地球史アトラス」を使用し、東京工業大学 丸山茂徳 特命教授、放送大学 大森聡一 准教授、タレント 篠原ともえさんによる座談形式で研究の最前線を紹介する内容となっています。

番組をお楽しみください。

放送スケジュール:

第一回「 “科学”からの招待状 ~地球と生命の誕生~ 」

10月 6日(土) 21:00~21:45 BS2 31チャンネル(全国放送)

再 10月 7日(日) 06:45~07:30 BS2 31チャンネル(全国放送)

再々 10月27日(土) 21:00~21:45 BS2 31チャンネル(全国放送)

第二回「 “科学”からの招待状 ~人類につながる生命進化~ 」

10月13日(土) 21:00~21:45 BS2 31チャンネル(全国放送)

再 10月14日(日) 06:45~07:30 BS2 31チャンネル(全国放送)

再々 10月28日(日) 21:00~21:45 BS2 31チャンネル(全国放送)

関連映像 全地球史アトラス(YouTube)

プレスリリース記事 動画「全地球史アトラス」の公開

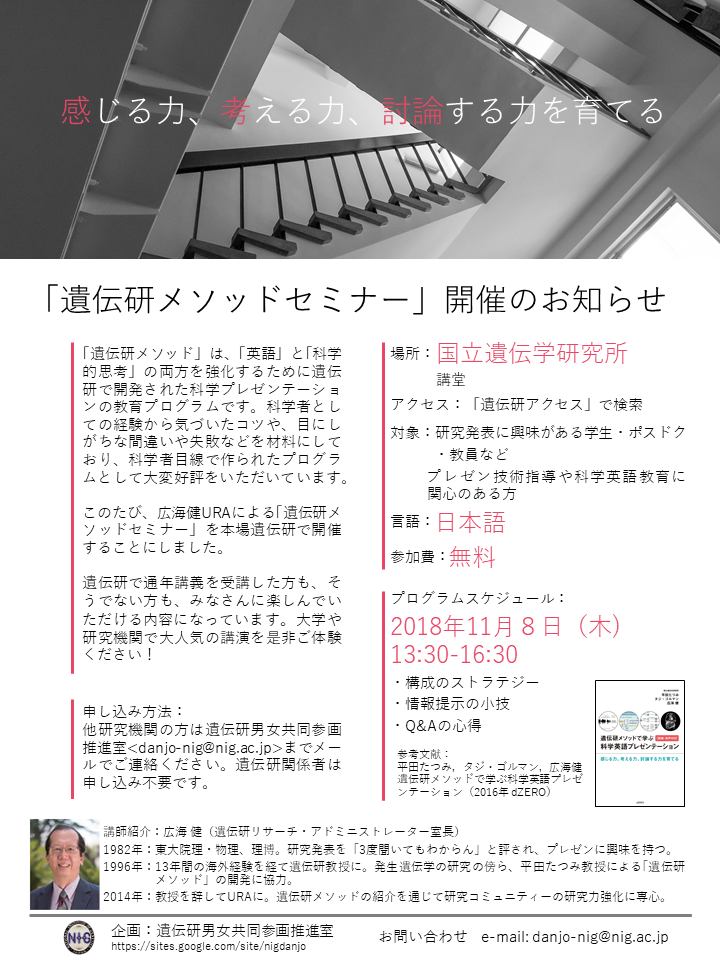

「遺伝研メソッドセミナー」開催のご案内

日時: 2018年11月 8日(木)13:30 ~ 16:30

会場: 国立遺伝学研究所 講堂

プログラム:・構成のストラテジー

・情報提示の小技

・Q&Aの心得

講師: 広海 健(遺伝研リサーチ・アドミニストレーター室長)

対象: 研究発表に興味がある学生・ポスドク・教員など

プレゼン技術指導や科学英語教育に関心のある方

言語: 日本語

参加費: 無料

申し込み方法: 他研究機関の方は遺伝研男女共同参画推進室 danjo-nig@nig.ac.jp

までメールでご連絡ください。

遺伝研関係者は申し込み不要です。

参考文献: 平⽥たつみ,タジ・ゴルマン,広海健「遺伝研メソッドで学ぶ科学英語プレゼンテーション(2016年 dZERO)」

【問い合わせ】

〒411-8540 三島市谷田1111

国立遺伝学研究所 男女共同参画推進室 Email:danjo-nig@nig.ac.jp

※ 遺伝研では科学英語プレゼンテーションの 出前研修 も行っています

テントウムシの多様な斑紋を決定する遺伝子の特定に成功

![]()

Repeated inversions within a pannier intron drive diversification of intraspecific colour patterns of ladybird beetles

Toshiya Ando, Takeshi Matsuda, Kumiko Goto, Kimiko Hara, Akinori Ito, Junya Hirata, Joichiro Yatomi, Rei Kajitani, Miki Okuno, Katsushi Yamaguchi, Masaaki Kobayashi, Tomoyuki Takano, Yohei Minakuchi, Masahide Seki, Yutaka Suzuki, Kentaro Yano, Takehiko Itoh, Shuji Shigenobu, Atsushi Toyoda, and Teruyuki Niimi

Nature Communications 9, Article number: 3843 (2018) DOI:10.1038/s41467-018-06116-1

基礎生物学研究所 進化発生研究部門の安藤俊哉助教と新美輝幸教授らの共同研究チームは、テントウムシの多様な翅の斑紋(模様)を決定する遺伝子の特定に成功しました。

ナミテントウの前翅には、同種でありながら200以上もの異なる斑紋が存在します。この斑紋の多様性は、遺伝の様式から、一つの遺伝子によってもたらされることが古くから知られていましたが、具体的な遺伝子の実体および斑紋形成メカニズムは全く不明でした。本共同研究チームは、ナミテントウのゲノム解読などを行い、斑紋のパターンを決定する遺伝子がパニア(pannier)と呼ばれる遺伝子であることを特定しました。テントウムシの斑紋は、主に黒色と赤色のパターンとして作られますが、この遺伝子は、前翅がつくられる過程の、蛹の中期のステージにおいて黒色色素形成領域で働き、黒色色素(メラニン)の合成を促すと同時に赤色色素(カロテノイド)の沈着を抑制する機能をもつことが明らかになりました。興味深いことに、たった1つの遺伝子の働きにより翅全体の斑紋パターンが決定される機能は、ナナホシテントウにおいても保存されていることが判明しました。

本研究は基礎生物学研究所 進化発生研究部門の安藤俊哉助教と新美輝幸教授らのグループを中心として、東京工業大学の伊藤武彦教授らのグループ、基礎生物学研究所の重信秀治特任准教授らのグループ、明治大学の矢野健太郎教授らのグループ、国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授らのグループ、東京大学の鈴木穣教授らのグループからなる共同研究チームにより実施されました。

本研究成果はNature Communicationsに2018年9月21日に掲載されました。

本研究は、科学技術振興機構(さきがけ研究21「認識と形成」)、科学研究費助成事業 (18017012, 20017014, 新学術領域研究「ゲノム支援」221S0002 , 22380035,26113708, 17H05848, 18H04828)および基礎生物学研究所 共同利用研究(18-433)などの支援を受けて行われました。

遺伝研の貢献

国立遺伝学研究所は、ナミテントウのゲノム解読にあたり、塩基配列決定および決定した配列からゲノム配列の再構築を担当しました。

図:ナミテントウの多様な翅の斑紋

「先進ゲノム支援」情報解析講習会のご案内 申込締切:10月16日(火)

日時: 2018年11月19日(月)13:00 ~ 11月21日(水)13:00

会場: 国立遺伝学研究所 静岡県三島市谷田1111

想定スキルレベル: 情報解析中級者

募集人員: 若手研究者 20名程度

・これから自分で実践的にプログラミングをしようと考えている方。

・基本的なLinuxコマンドは身につけていることを前提とします。

・応募者多数の場合は、先進ゲノム支援における支援依頼者を優先します。

さらに多数の場合は抽選等で参加者を決定いたします。

・応募は支援依頼者毎、研究室毎に1名に限定させていただきます。

参加費用: 無料

申込締切: 2018年10月16日(火)

※ 申込方法・講習スケジュール等、詳細につきましては以下のURLをご覧ください。

https://www.genome-sci.jp/whatsnew/event/news20180920.html

「寺deサイエンス」を開催:10月19日(金)

お寺の落ち着いた雰囲気の中で気軽に対話を楽しみませんか??

日 時: 10月19日(金)19:00~20:30(受付:18:30~)

場 所: 君澤山 蓮馨寺(三島市広小路町1-39)

講演 ①:紅海の海は青かった!

(サウジアラビアからの海洋生命科学研究報告)

五條堀孝氏(国立遺伝学研究所名誉教授、KAUSTディスティングイッシュト

プロフェッサー、遺伝学普及会代表理事)

講演 ②:ハダカデバネズミに学ぶ長生きの秘訣

小林武彦氏(東京大学教授、日本遺伝学会会長、遺伝学普及会代表理事)

対 象: サイエンスに関心のある一般の方

定 員: 40名(応募者多数の場合は抽選)

参加費: 1000円

申し込み: 公益財団法人遺伝学普及会 事務局まで

①氏名 ②性別 ③住所 ④電話番号 を明記の上、メール・はがき・FAXでお申込みください。電子申請も可能です。

【問い合わせ・申し込み】

〒411-8540 三島市谷田1111

公益財団法人遺伝学普及会 事務局

TEL:055-981-6857、 FAX:055-981-6877

Email:genetics@nig.ac.jp

一般向け公開シンポジウム「日本列島人1000万年」を三島市で開催:10月21日(日)

日時: 2018年10月21日(日)14:00-16:00

場所: 三島市民文化会館【ゆぅゆぅホール】1 階小ホール

〒411-0036 静岡県三島市一番町20−5

対象: 一般

参加費: 無料

講演1: 諏訪 元(東京大学総合研究博物館 館長・教授)

アフリカで誕生した人類の祖先

講演2: 篠田 謙一(国立科学博物館 副館長・人類研究部長)

DNAゲノム解析からさぐる日本列島の古代人-縄文人と弥生人の関係-

講演3: 藤尾 慎一郎(国立歴史民俗博物館 教授)

縄文人は穀物を栽培していたのか?

講演4: 木部 暢子(国立国語研究所 副所長・教授)

日本語と琉球語の成立をさぐる-アクセントの比較対照から-

司会: 斎藤 成也(国立遺伝学研究所 教授)

※ 詳細は以下のリンク先をご覧ください。

公開シンポジウム1 「日本列島人1000万年」(第72回 日本人類学会大会)

北海道胆振東部地震被災地の研究者支援「緊急共同利用・共同研究」 のお知らせ

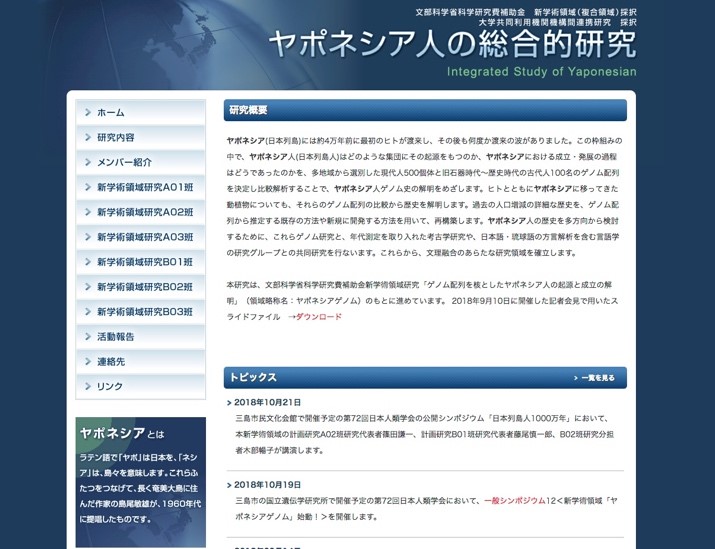

ヤポネシア人の起源に関する新規研究プロジェクトを開始

このたび,大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所,大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館及び国立国語研究所,独立行政法人 国立科学博物館,国立大学法人 北海道大学,青山学院大学の研究者から成る研究グループは,ヤポネシア人(日本列島人)の起源と成立・発展過程を,ゲノム研究,考古学研究,言語学研究など,多角的な側面から解明しようとする新たなプロジェクトを開始することとなりました。

国立遺伝学研究所では、集団遺伝研究部門 教授 斎藤成也がプロジェクトの統括と(研究計画A01)「現代人ゲノム配列解析にもとづくヤポネシア人進化の解明」を実施します。

<研究のねらい>

ヤポネシア(日本列島)には約4万年前に最初のヒトが渡来し,その後も何度か渡来の波がありました。

本研究プロジェクトでは,この枠組みの中で,ヤポネシア人(日本列島人)はどのような集団にその起源をもつのか,ヤポネシアにおける成立・発展の過程はどうであったのかを,多地域から選別した現代人数百個体と旧石器時代~歴史時代の古代人100名のゲノム配列を決定し比較解析して,ヤポネシア人ゲノム史の解明をめざします。

また,ヒトとともにヤポネシアに移ってきた動植物についても,それらのゲノム配列の比較から歴史を明らかにします。そして,過去の人口増減の詳細な歴史を,ゲノム配列から推定する既存の方法や新規に開発する方法を用いて再構築します。

さらに,ヤポネシア人の歴史を多方向から検討するために,これらのようなゲノム研究と,年代測定を取り入れた考古学研究,日本語・琉球語の方言解析を含む言語学研究の各グループによる共同研究を行います。

<参加研究機関、及び、研究サポート>

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所

独立行政法人 国立科学博物館

国立大学法人 北海道大学

青山学院大学

本研究プロジェクトは,平成30年6月29日に文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究の「ヤポネシア人の総合的研究」(略称ヤポネシアゲノム,領域代表者:情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所教授 斎藤成也)に,また,同年7月9日に大学共同利用機関法人の機構間連携研究「日本列島における人間・文化の起源とその発展に関する総合的研究」に採択され,本格的な研究が開始される運びとなりました。

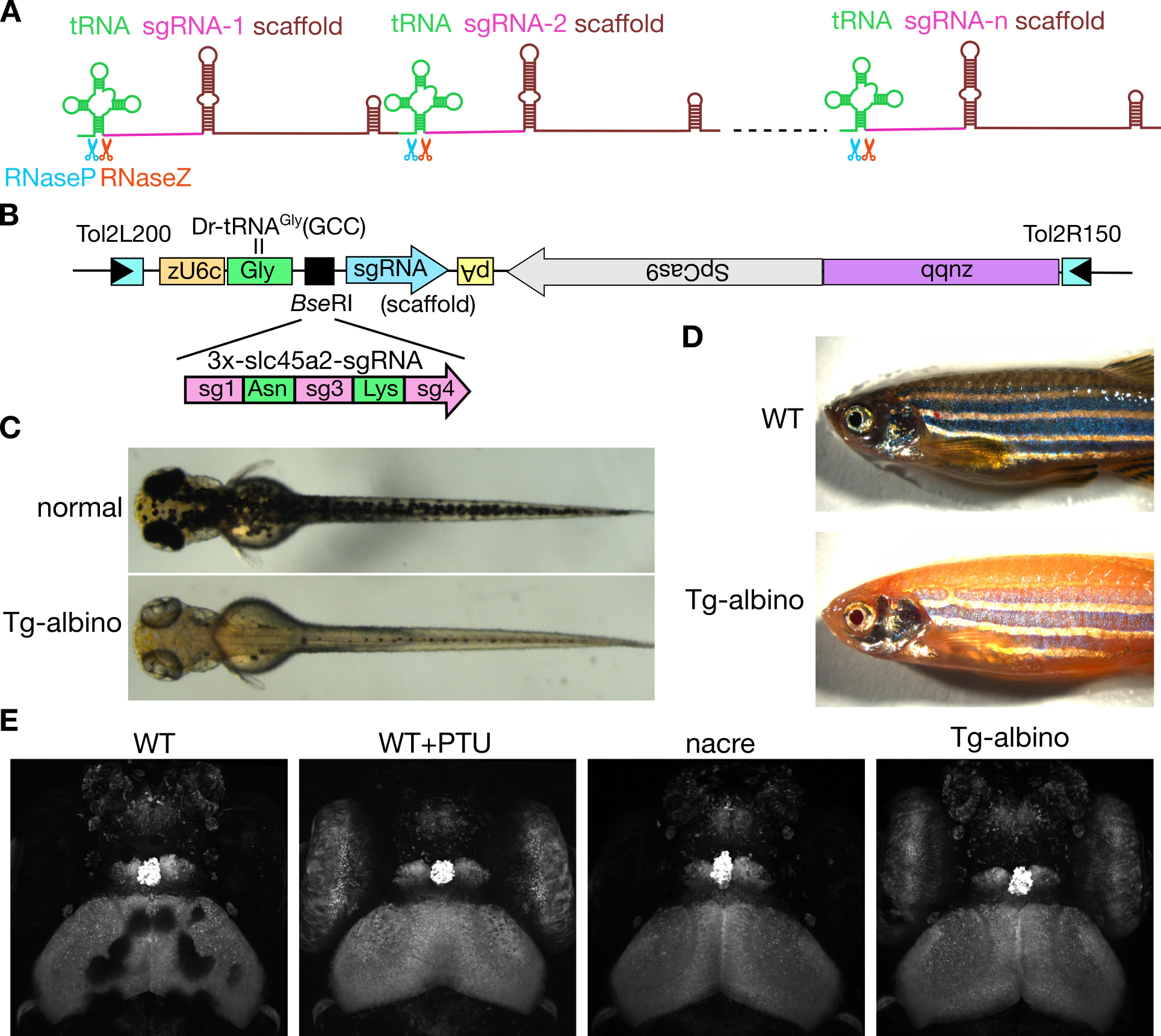

ゼブラフィッシュにおける簡便な複数sgRNA発現方法の開発

A tRNA-based multiplex sgRNA expression system in zebrafish and its application to generation of transgenic albino fish.

Tomoya Shiraki and Koichi Kawakami

Scientific Reports 8, Article number: 13366 (2018) DOI:10.1038/s41598-018-31476-5

CRISPR/Cas9システムの開発により、ゼブラフィッシュを含む様々な生物種において簡便かつ迅速にゲノム編集を行うことが可能になりました。さらにトランスジェニックフィッシュにおいてCas9遺伝子とsgRNAを発現させ、組織特異的に変異を導入する方法が開発されてきました。しかしながらこれまでの方法では、Cas9による二重鎖切断ののちに非相同末端結合により変異が作製されるため、その変異が必ずしも遺伝子の機能破壊を引き起こさないという問題がありました。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の白木知也 特任研究員と川上浩一 教授の研究グループは、この遺伝子の破壊効率を上げ、さらに複数の遺伝子を同時に破壊するために、複数のsgRNAを一つの転写産物から効率よく産生する手法をゼブラフィッシュにおいて開発しました。さらにこの方法を利用して黒色の色素がなくなるアルビノのトランスジェニックゼブラフィッシュ(Tg-albino)を作出することに成功しました。

本研究では、複数のsgRNAとtRNAを連結した前駆体RNAをトランスジェニックゼブラフィッシュに導入しました。すべての細胞はtRNAのプロセシング機構をもっており、tRNA部分が前駆体RNAから切り出される際に、複数の各々のsgRNAが産生されることを示しました。また私たちは実際に、ゼブラフィッシュのアルビノ遺伝子に対する3種類のsgRNAとtRNAを連結した前駆体RNA、およびCas9遺伝子を発現するトランスジェニック個体においてアルビノの表現型が観察されることを見出しました。

本手法を用いることにより、組織・時期特異的に複数の遺伝子を高効率で破壊することが可能になると考えられ、今後のゼブラフィッシュを用いた遺伝学研究の推進につながると期待されます。

本研究は科研費補助金(JP15H02370, JP16K20983, JP16H01651, JP18H04988)、日本医療研究開発機構ナショナルバイオリソースプロジェクトおよびナショナルバイオリソースプロジェクトゲノム情報等整備プログラムの支援を受けて行われました。

図:(A) tRNAのプロセシングを利用した複数sgRNAの発現方法の概略。 (B) アルビノトランスジェニックフィッシュ(Tg-albino)作製用コンストラクト。albino (slc45a2) 遺伝子に対する3種類のsgRNAを発現する。(C-E) Tg-albinoでは黒色素が消失し、色素合成阻害剤(PTU)処理個体や黒色素細胞のできないnacre変異体と同程度に透明になる。 (C) 三日齢のTg-albino系統。(D)成魚のTg-albino系統。(E) 五日齢のTg-albino系統におけるGFP蛍光イメージ像。