Archive

- Home

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

斎藤成也 教授が機構合同シンポジウム「人文知による情報と知の体系化」で講演

マウス「ミシマバッテリー」10系統の全ゲノム配列をNIG_MoG2より公開

このたび、国立遺伝学研究所(遺伝研)が運営・公開しているマウスゲノム多型情報データベースNIG_MoG(National Institute of Genetics_Mouse Genome Database)に、新たに8種類の野生由来マウス近交系統のリシーケンス情報を追加し、実験動物「マウス」の成立にかかわったと考えられている4つの亜種全てのゲノム配列情報を含む新しいバージョン「NIG_MoG2」として公開することになりました。

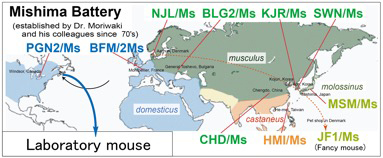

基礎医学・生物学研究に大きな貢献をしている実験用マウスの成立には、世界中に分布する複数の亜種が関与しています(図1)。これまでのゲノム解析研究などにより、西欧に分布するドメスティカス、東ヨーロッパから極東地域まで広く分布するムスクルス、揚子江以南の東南アジアに分布するキャスタネウス、さらには日本に分布するムスクルスとキャスタネウスの雑種であるモロシヌスなどの亜種が深く関わっていることがわかっています。

遺伝研は、1970年代から森脇和郎博士を中心としたグループにより、世界各地で捕獲された4亜種に属する野生マウスから近交系統を樹立してきました。特に、現在も生体で維持している10系統については「ミシマバッテリー」と呼ばれ、ヒトをはじめとした哺乳動物の「個性」に関わる「体質」や「気質」、さらには疾患発症に関わる遺伝子の探索研究に広く利用されています。例えば、「ミシマバッテリー」の中でも、モロシヌス亜種由来のMSM/Ms(MSM)系統は、世界で多用される近交系C57BL/6J(B6)との交配によりコンソミック(染色体置換)系統群が樹立され、個性や疾患に関わる遺伝子の探索研究を行うためのリソースとして、遺伝研から研究コミュニティに提供され、様々な研究活動に貢献しています。また、MSMと同様にモロシヌス亜種に属する愛玩マウス由来のJF1/Ms(JF1)系統は、全ゲノム配列解析から、その祖先が複数の基準的な実験用マウス系統の成立に直接的に寄与し、それらの表現型に大きくかかわっていると考えられています。MSMおよびJF1は、これ以外にも、豊富なゲノム多型情報を利用して、エピジェネティック研究などで利用されています。

今回改訂されたNIG_MoG2(図2)には、「ミシマバッテリー」10系統全てのゲノム情報が含まれるとともに、MSMについては、新たなデータの追加により、以前より高精度な多型情報を取得することが可能になっています。また、NIG_MoGに引き続き、“実験生物学者 (wet-lab biologists)”が直感的に使用できるように設計されています。ユーザーは、必要に応じて1塩基から数メガベースに渡るゲノム領域の亜種間ゲノム多型を簡単に観察することができます。個々の遺伝子についても、エクソンやアミノ酸配列、およびイントロンについて相互比較を行うことができ、任意の塩基配列も検索・取得可能です。これら以外にも、マウス亜種間ゲノム多型情報を利用した機能ゲノム研究を効果的に行うための情報やツールが拡充され、実験動物マウスを利用した各種の研究に欠かせないゲノム多型情報が一層効果的に探索できるようになりました。

このデータベースの構築と公開は、遺伝研の生物遺伝資源事業の一環として推進しています。なお、ミシマバッテリーのゲノム解析は、遺伝研の比較ゲノム解析研究室の豊田 敦博士、藤山秋佐夫博士(現情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設長)、および先端ゲノミクス推進センターの福多賢太郎博士、野口英樹博士と共同で実施しました。また、このデータベースの構築と公開は、遺伝研の哺乳動物遺伝研究室(高田豊行、城石俊彦)および系統情報研究室(川本祥子博士)の共同事業です。

このデータベースについての質問やリクエストは下記にご連絡ください。

- 情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

哺乳動物遺伝研究室 - 高田豊行 ttakada@nig.ac.jp

- 城石俊彦 tshirois@nig.ac.jp

図1. 国立遺伝学研究所で樹立された10種類のマウス近交系統「ミシマバッテリー」(系統名は太字で表示)。

図2. NIG_MoG2のトップページ(http://molossinus.lab.nig.ac.jp/mog2)。

マウス各系統の写真と解説はデータベースをご覧ください。

成長期の神経の「試運転」を可視化 ―赤ちゃんマウスの脳で発見された新しいタイプの自発神経活動―

![]()

Patchwork-type spontaneous activity in neonatal barrel cortex layer 4 transmitted via thalamocortical projections

Hidenobu Mizuno, Koji Ikezoe, Shingo Nakazawa, Takuya Sato, Kazuo Kitamura, Takuji Iwasato

Cell Reports Volume 22, Issue 1, p123–135, 2 January 2018 DOI:10.1016/j.celrep.2017.12.012

ヒトをはじめとする哺乳動物の脳では多数の神経細胞がネットワークを形成し、様々な情報処理をおこなっています。神経細胞のネットワークは、胎児期に遺伝情報によって大まかに作られた後、子供の時期に「試運転」(使いながら調整)するステップを経て完成します。しかしながら、試運転の実態はよくわかっていませんでした。

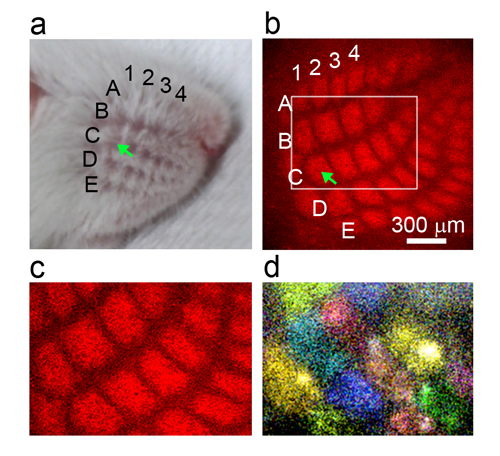

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の水野秀信助教、岩里琢治教授らの研究グループは、マウスのヒゲの感覚を処理する神経回路をモデルとして、この課題に取り組みました。マウスをはじめとするげっ歯類のヒゲの感覚を処理する神経は、脳内で対応するヒゲごとに集まって「バレル」とよばれるクラスターを形成しています(図1a,b)。バレルの神経の興奮状態を蛍光タンパク質によって可視化したところ、ネットワークの調整が活発におこなわれる生後5日目の赤ちゃんマウスで、同じバレルに属する神経細胞が「ヒゲの刺激なし」で同時に興奮(自発発火)し、全体では「パッチワーク状」に見えることがわかりました(図1c,d)。一方、ネットワーク完成後の生後11日目では同じバレルに属する神経細胞であってもばらばらに興奮(発火)するようになったことから、パッチワーク状の発火はネットワークの試運転中にだけみられる特徴でした。

本研究成果が、子供の脳の発達、および、その破綻による発達障害や精神疾患の理解の基盤になることが期待されます。

本研究成果は、米国科学誌「Cell Reports」に平成30年1月2日(米国東部標準時間)に掲載されました。

本研究は、国立遺伝学研究所形質遺伝研究部門 岩里琢治研究室にて、山梨大学医学部・大学院総合研究部生理学講座神経生理学教室 喜多村和郎研究室との共同研究としておこなわれました。

科学研究費補助金(15K14322, 16H06143, 16K14559, 15H04263, 15H01454)、新学術領域「スクラップ&ビルドによる脳機能の動的制御」(16H06459)、武田科学振興財団、新潟大学脳科学研究所共同利用・共同研究(2017-2923)からのご支援に感謝いたします。

- 図:マウスのヒゲの感覚を処理する神経回路の地図

- (a)マウスの頬の拡大図。それぞれのヒゲには名前が付いており、上から順にAからE、左から順に数字が割り当てられる。例えば矢印はヒゲC1と呼ばれる。

- (b)マウスのヒゲの感覚を処理する脳内の神経回路。写真で赤く光ってみえるクラスターがバレルと呼ばれる神経集団。バレルは、頬でのヒゲと同じ位置関係で配置している。例えば矢印はバレルC1と呼ばれ、ヒゲC1からの感覚情報の処理を行う数百個の神経細胞が集まってできている。このマウスではバレルが赤色タンパク質で標識されている。

- (c)bの一部を拡大したもの

- (d)生後5日目のマウスの脳で神経細胞がバレル単位でパッチワーク状に自発発火する様子。経時的に発火を観察し、同時に発火した神経に同じ疑似カラーをつけた。