Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

北野潤教授が日本学術振興会賞を受賞

森誠一氏より提供

生態遺伝学研究部門の北野潤教授は、第12回日本学術振興会賞を受賞することが12/18に発表されました。日本学術振興会賞は、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰するこ とで、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することにより、我が国の学術研究の水準を世界の トップレベルにおいて発展させることを目的として設立された賞で、本年度は人文学、社会科学及び自然科学の全分野の254名の推薦の中から25名が選ばれました。

受賞の対象となったのは「トゲウオ科魚類における種分化と適応進化の遺伝機構の研究」で、北野教授は、日本や北米のトゲウオ科に属するイトヨを用いて、野生生物の生態・行動・生理的形質の地道な記載的研究から種分化や適応に関わる問題を抽出し、それらの分子遺伝機構を次々に明らかにしてきました。例えば、求愛行動など種分化に関わる遺伝子群が性染色体に移動して局在することで種分化を促進したと考えられる例、天敵防御に重要な鱗板の数が湖水の透明度の変化に対応して単一遺伝子の頻度を変化させて数十年で適応進化した例、イトヨが海域から淡水域へ生息地を変える際に甲状腺機能を制御する遺伝子の変化により適応したと考えられる例などを明らかにしてきました。類似の研究は現在世界で活発に行われているが、北野教授の研究活動はこれらの研究分野を先導していることが高く評価されました。

平成28年2月24日(水)に日本学士院において授賞式が行われる予定です。

日本学術振興会HP: 日本学術振興会賞

Nanos2のRNA制御に必須なパートナー分子Dead end1の同定

Dead end1 is an essential partner of NANOS2 for selective binding of target RNAs in male germ cell development

Atsushi Suzuki, Yuki Niimi, Kaori Shinmyozu, Zhi Zhou, Makoto Kiso and Yumiko Saga

EMBO report. 2015 DOI:10.15252/embr.201540828

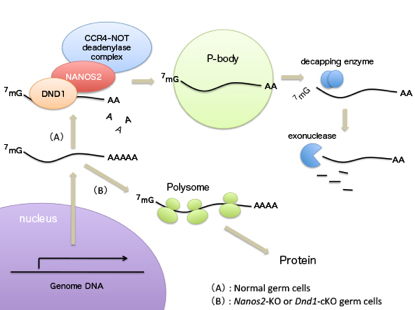

生殖細胞の発生に必須な因子として知られるNanos2は進化的に高度に保存されたZinc finger motifをもちRNA結合タンパク質として認識されている。しかし、Nanos2単独では標的RNAを認識できないことが知られており、ハエや線虫においてはやはりRNA結合タンパク質であるPumilioがそのパートナーであることが示されていた。しかし我々がマウスの胎児生殖細胞を用いて行ったNanos2免疫沈降においてPumilioは同定されず、候補タンパク質としてDead end1(DND1)を同定した。DND1はRMMモチーフを持つRNA結合タンパク質でテラトーマ形成の原因遺伝子として知られていたが、Nanos2の機能との関連は不明であった。我々は、DND1がNanos2のZinc fingerを介して直接結合すること、またその結合がNanos2のRNA認識に必須であることを示した。またDND1を胎児精巣特異的に欠損させるとNanos2タンパク質は存在するにも関わらずNanos2欠損マウスと同様の表現系を示したことから、DND1はNanos2の機能発現に必須のパートナータンパク質であることが証明できた。この研究は、「新学術領域研究:生殖細胞のエピゲノムダイナミクスとその制御及び、配偶子形成」の支援を受けています。また筆頭著者の鈴木敦は総研大出身者で卒業後も共同研究を続けています。

Nanos2はDND1を介して標的RNAを認識・結合し、P-bodyにmRNAをリクルートする。我々は以前にNanos2がCNOT複合体と直接結合しRNAの分解に関与することを示しており、今回の結果を統合すると、生殖細胞におけるNanos2を介した標的RNA制御機構が明らかになった。

マウス開発研究室の田邉彰さん、松本悠貴さんが IMGC2015にて受賞

左から 田邉彰さん 松本悠貴さん

横浜で11月8日~11日に開催された29th International Mammalian Genome Conference (IMGC2015) にて、系統生物研究センター マウス開発研究室の田邉彰さん(融合プロジェクト特任研究員)、松本悠貴さん(総研大大学院生(D3))のお二人がそれぞれ賞を受賞されました。

Lorraine Flaherty Award

融合プロジェクト特任研究員 田邉彰

Outstanding Poster Presentation Award

総研大大学院生(D3) 松本悠貴

29th International Mammalian Genome Conference (IMGC2015)

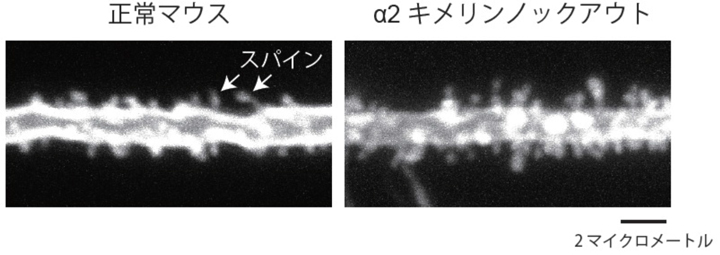

記憶や学習能力のベースラインは子ども時代につくられる!─スパインの形態を調整するたんぱく質と、そのしくみを解析─

![]()

Developmental RacGAP α2-Chimaerin Signaling Is a Determinant of the Morphological Features of Dendritic Spines in Adulthood

Ryohei Iwata, Hiroshi Matsukawa, Kosuke Yasuda, Hidenobu Mizuno, Shigeyoshi Itohara, Takuji Iwasato

The Journal of Neuroscience 7 October 2015, DOI:10.1523/JNEUROSCI.0419-15.2015

記憶や学習などの脳機能は、神経細胞が無数につながった回路内で、情報がやりとりされることで発揮されます。神経細胞の樹状突起には「スパイン」とよばれる小さな棘状の構造があります。マウスを用いた研究では、記憶が形成される際にその記憶に使われるスパインの形態(大きさと数)が増大し、逆に使わない回路のスパインは小さくなり数も減ります。また、自閉症や統合失調症などの患者さんの脳の多くで、スパイン形態の異常がみつかっています。これらの知見は、スパインの形態が脳機能に重要な影響を及ぼすことを端的に示しています。一方で、「どのような分子が、いつ、どのようにはたらくことで、スパインの形態を制御しているのか」についての知見は不足しています。加えて、スパインの形態はおとなになってからも柔軟に変化するために、「おとなのスパインが、子どもの時(発達期)のスパイン形成によって、どのように、どのくらい影響を受けるのか」といったことも謎のままでした。

今回、国立遺伝学研究所 形質遺伝研究部門の岩田亮平研究員・岩里琢治教授らは、理化学研究所脳科学総合研究センターの糸原重美チームリーダーらとともに自ら作製した複数種類のノックアウトマウスを解析し、スパインの形態形成に「α2キメリン」というタンパク質が関与していることを発見しました。さらに、このタンパク質が、子どもの時(発達期)の脳ではたらくことで、おとなになってからのスパインの形態と脳機能(記憶力)を調節していることも突き止めました。このような本研究の成果は、脳発達の理解や、自閉症などの病態解明にも役立つと期待されます。

今回の研究は、国立遺伝学研究所形質遺伝研究部門 岩里琢治研究室の岩田亮平研究員(元総研大大学院生)が中心となり、国立遺伝学研究所と理化学研究所脳科学総合研究センター行動遺伝学技術開発チームの共同研究として行われました。

また、この研究は、科学研究費補助金(新学術領域研究「適応回路シフト」(15H01454)、「メゾ神経回路」(22115009)、基盤研究B(15H04263)、基盤研究B(20300118)、特別研究員奨励費(11J03717))、国立遺伝学研究所共同研究(A, B)、FIRSTプログラム、三菱財団、上原記念生命科学財団、内藤記念科学振興財団、山田科学振興財団の支援により行われました。

α2キメリンノックアウトマウスの海馬で、スパインの大きさと数の増大が観察された。同様の表現型は、生後10日目からα2遺伝子をノックアウトしたときにも観察されたが、おとなになってからノックアウトした場合にはスパインは正常であった。また、α1キメリンノックアウトマウスでもスパインは正常であった。したがって、生後10日目以降の発達期にα2キメリンがはたらくことによって、おとなでのスパインの大きさと数が抑制され、結果として適度に保たれることがわかった。

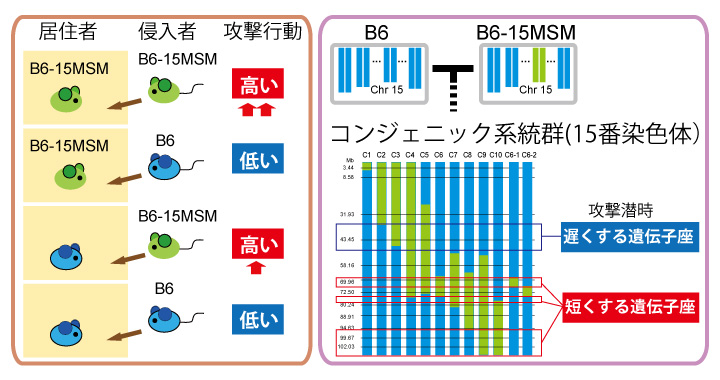

攻撃を挑発する遺伝子座

Mapping of Genetic Factors That Elicit Intermale Aggressive Behavior on Mouse Chromosome 15: Intruder Effects and the Complex Genetic Basis

Aki Takahashi, Hiroki Sugimoto, Shogo Kato, Toshihiko Shiroishi, Tsuyoshi Koide

PLOS ONE. September 21, 2015. DOI:10.1371/journal.pone.0137764

マウス開発研究室ではこれまで、野生由来マウス系統であるMSMのオスが過剰な攻撃性を示すことを明らかとし、その遺伝的基盤の一つとして15番染色体の関与を同定してきました(https://www.nig.ac.jp/nig/ja/2014/06/research-highlights_ja/20140613-2.html)。本研究では、この15番染色体上の攻撃性に関わる遺伝子座の特徴の解析を更に進め、15番染色体は特に相手の攻撃行動を誘発するような効果を持つことが明らかになりました。また、15番染色体の中にも攻撃行動に関わる遺伝子座が複数存在していることも明らかとなりました。

攻撃行動をはじめとした社会行動は、2個体の相互作用によって生まれるもので、相手があって初めて成り立つ行動です。雄マウスはなわばりを守る習性があり、なわばりに侵入してきたオスに対して居住雄が攻撃行動を示します。この攻撃行動に関わる遺伝子というのは、その個体自身の攻撃性を高めるものもあれば、他個体の攻撃行動を誘発するような要因も含まれてきます。私たちは15番染色体のコンソミックマウス系統(ほとんどすべての遺伝子は実験用マウスのC57BL/6J系統と同じなのですが、15番染色体のみMSM系統に由来するものを持っている系統。約してB6-15MSM)がC57BL/6J系統よりも高い縄張り性攻撃行動を示すことを明らかにしました。興味深いことに、B6-15MSM系統は居住者の時よりも、侵入者として用いられたときに、攻撃行動を高くすることが分かりました。つまり、侵入者として攻撃行動を誘発するような因子を持っていることが示唆されました。これが実際にどのような因子なのか(フェロモン、行動、超音波など)については、今回の解析では同定することができず、今後明らかにしていく課題です。

この15番染色体上の攻撃行動に関わる遺伝子座を同定するために、私たちは複数の組み換え系統(コンジェニック系統)を作成して、攻撃行動の解析をしました。統計数理額研究所の加藤助教との共同研究により回帰分析を行った結果、MSMの15番染色体上には攻撃潜時(攻撃行動を始めるまでの時間の長さ)に関わる遺伝子座が4つ存在することが明らかとなりました。そのうちの1つの遺伝子座については、4.1 Mbpの領域にまで狭められ、候補遺伝子は3つまで絞られました。

蓄積された突然変異が後世代に与える影響の解明に光

![]()

Germline mutation rates and the long-term phenotypic effects of mutation accumulation in wild-type laboratory mice and mutator mice

Arikuni Uchimura, Mayumi Higuchi, Yohei Minakuchi, Mizuki Ohno, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Ikuo Miura, Shigeharu Wakana, Jo Nishino, Takeshi Yagi Genome ResAugust 2015 25: 1125-1134; DOI: 10.1101/gr.186148.114大阪大学大学院生命機能研究科の内村有邦特任助教らの研究グループは、通常とは異なる形質を持つマウスが高頻度で誕生させることに成功し、世界で初めて、実験用マウスの世代あたりの変異率(突然変異の発生率)の測定に成功しました。また、ヒトとマウスの生殖系列では、よく似た特徴の変異が発生することも初めて明らかになりました。これは、通常の実験用マウスと遺伝子操作によりDNA複製時の変異率を高めたMutatorマウス※1 をそれぞれ20世代以上(9年間)に渡って継代を繰り返し、高い生殖系列の突然変異率が後世代の集団に与える影響について解析した結果です。

本成果は、人類集団で発生する変異の将来へのリスクを考える上で重要な発見だと考えられます。また、本研究では、水頭症や白内障、精神障害、筋ジストロフィー、アレルギー症状、腎障害、早期老化症、精子形成異常等、ヒト疾患にも関連する異常を示す個体も数多く見つかりました。さらには、「小鳥のように鳴くマウス」などの新奇の形質を示す変異体も誕生しました。本研究で作出された、多様なマウス変異体は今後のヒト疾患の治療方法の開発などに大きく役立つと考えられます。

本研究成果は、ゲノム科学専門誌「Genome Research」8月号に掲載されました(オンライン版については6月30日(火)に掲載されました)。

本研究は、新学術研究「ゲノム支援」の一部支援を受けて実施されており、国立遺伝学研究所の比較ゲノム解析研究室及び先端ゲノミクス推進センターがこの共同研究に参加しています。

用語解説

※1 Mutator(ミューテーター)マウス

遺伝子改変等により、自然発生する変異率を上昇させたマウス。生殖系列の変異の多くはDNA複製時のコピーミスが原因だと考えられている。そのため、本研究では、DNA複製で中心的な役割を担うDNAポリメラーゼδのDNA合成の正確性を低下させた遺伝子改変マウス(DNA複製時のコピーミス誘発マウス:ホモ接合型)を作製し、それをMutatorマウスとすることで継代実験を進めてきた。

細胞空間制御研究室 小田祥久准教授が平成27年度日本植物 学会賞奨励賞を受賞

新分野研究センター 細胞空間制御研究室の小田祥久准教授が平成27年度(第12回)日本植物学会賞奨励賞を受賞しました。

授賞式日時:平成27年 9月 7日(月)

授賞式場所:朱鷺メッセ:新潟コンベンションセンター(新潟県新潟市)

受賞名:平成27年度(第12回)日本植物学会賞奨励賞

受賞テーマ:細二次細胞壁パターンを創り出す空間シグナルの研究

平成27年度(第12回)日本植物学会賞受賞者について(日本植物学会賞HP)

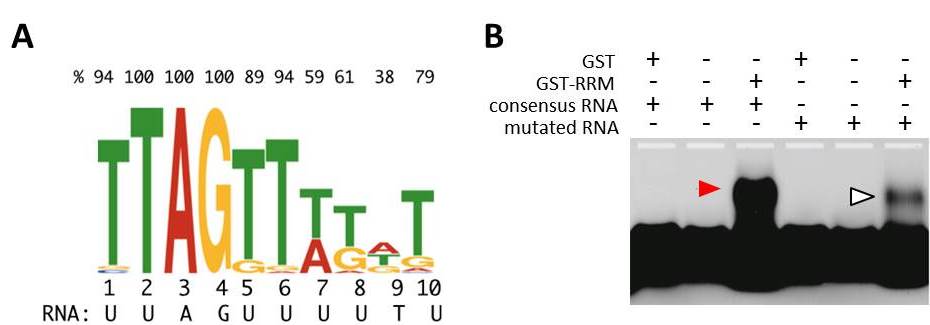

減数分裂移行を制御するイネ蛋白質が結合するRNA配列

Rice MEL2, the RNA recognition motif (RRM) protein, binds in vitro to meiosis-expressed genes containing U-rich RNA consensus sequences in the 3′-UTR

Saori Miyazaki, Yutaka Sato, Tomoya Asano, Yoshiaki Nagamura, Ken-Ichi Nonomura

Plant Molecular Biology, Published online. 30 August, 2015. DOI:10.1007/s11103-015-0369-z

被子植物では、特定の季節に受粉・受精を行い、種子生産を完了させる必要があるため、生殖細胞の分化・発生のタイミングは厳密に制御されています。同一の葯内で、複数の花粉母細胞が同調的に減数分裂へと移行し、大量の花粉が同時に生産されるのもその一例です。私たちのグループは2011年に、イネの生殖細胞が減数分裂に移行するタイミング制御に関わるMEL2遺伝子の同定に世界に先駆けて成功しました。しかし、植物の減数分裂への移行タイミングを制御する機構はほとんどが不明のままです。

今回は、MEL2 蛋白質がもつRNA認識モチーフ(RRM)と優先的に結合する特徴的なRNAコンセンサス配列を試験管内で同定しました。同配列をイネゲノム配列と照合したところ、249個のイネ遺伝子が、3′-非翻訳領域(3′-UTR)内にコンセンサス配列と類似の配列を保存していました。また、葯での蓄積量がmel2突然変異体で変動するイネ蛋白質には、減数分裂での機能が示唆されるいくつかの蛋白質が含まれており、それらに対応するmRNA 3′-UTRの中に、MEL2結合コンセンサスと類似の配列を見出しました。これらの結果は、MEL2がmRNAの3′-非翻訳末端に結合し、減数分裂で重要な働きをする蛋白質の翻訳制御を介して減数分裂移行のタイミングを制御している可能性を示唆しています。

本研究は、国立研究開発法人農業生物資源研究所および金沢大学との共同研究の成果です。また、学術振興会 科研費(21678001、24770048、25252004)、二国間交流事業の支援を受けました。

MEL2蛋白質はin vitroでウリジン(U)リッチなRNA配列に結合する.

(A) MEL2のRNA認識モチーフ(RRM)がin vitroで結合しやすい10塩基長のRNAコンセンサス配列. 上部の数値は、それぞれのポジションで優先的な塩基(T, A, G, あるいはC)の占めるパーセンテージ.

(B)ゲルシフトアッセイ. MEL2のRRMと、コンセンサス配列を含む一本鎖RNAを混合した時のみ、ラベルしたRNAバンド位置がシフトする(赤矢頭). コンセンサス配列に変異を入れると、シフト効率が激減する(白抜き矢頭).

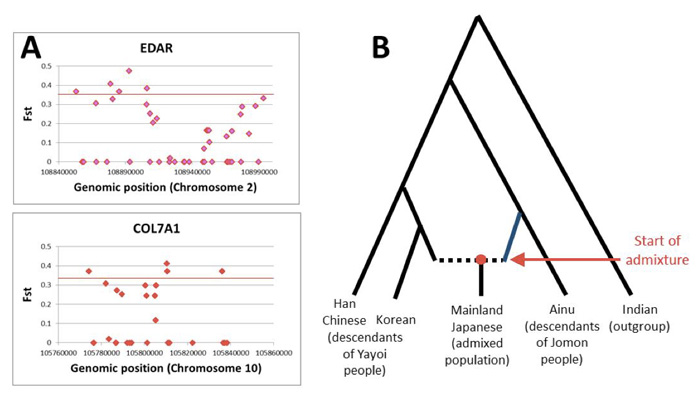

ゲノム規模SNPデータからみたアイヌ人の特徴と日本列島本土人の成立

Unique characteristics of the Ainu population in Northern Japan.

Jinam Timothy A, Kanzawa-Kiriyama Hideaki, Inoue Ituro, Tokunaga Katsushi, Omoto Keiichi, and Saitou Naruya.

Journal of Human Genetics. 2015 Jul 16. DOI:10.1038/jhg.2015.79

日本列島には、3種類の人類集団が居住しています;おもに北海道に居住するアイヌ人、おもに琉球諸島に居住するオキナワ人、および列島のあちこちに居住する日本列島本土人。わたしたちは、東京大学との共同研究により、これらの人類集団について、ヒトゲノムの常染色体60万か所に存在する一塩基多型(SNP)データを解析しました。その結果、それぞれ髪の毛と歯、顔面形態に関係する遺伝子(EDARとCOL7A1)の近くに存在するSNPの頻度が、アイヌ人と日本列島本土人のあいだで大きく異なっていることがわかりました(図A)。アイヌ人を縄文人(採集狩猟民)の子孫、大陸のアジア人(中国の漢族と韓国人)を渡来人(農耕民)の子孫と仮定するモデル(図B)を用いると、日本列島本土人における縄文人の遺伝的割合はおよそ20%と推定されました。また両集団の混血は、すくなくとも55世代前、すなわち7世紀にはじまったと推定しました。これらの結果は、アイヌ人が東アジアのなかで独自の系統的位置を占めていることを明確に示しています。

本研究は、総合研究大学院大学の戦略的融合研究から支援を受けました。筆頭著者のJinamは斎藤研究室の助教、共著者の神澤秀明は2014年に総合研究大学院大学遺伝学専攻を修了、井ノ上逸朗は本研究所の人類遺伝研究部門教授です。

A)髪の毛と歯、顔面形態に関係する2種類の遺伝子領域に存在するSNPが、アイヌ人と日本列島本土人のあいだで頻度が大きく異なっている様子。

B)日本列島本土人の混血モデル

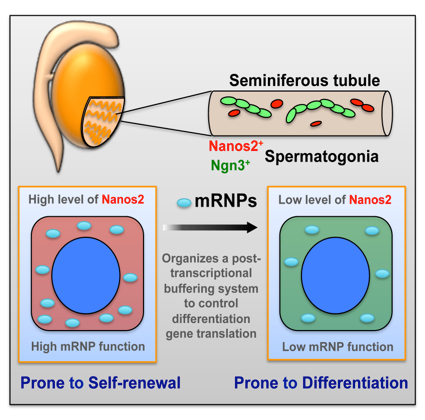

Nanos2によるmRNAの転写後調節が精子幹細胞の維持に重要

The RNA binding protein Nanos2 organizes a post-transcriptional buffering system to retain primitive states of mouse spermatogonial stem cells

Zhi Zhou, Takayuki Shirakawa, Kazuyuki Ohbo, Aiko Sada, Wu Quan, Kazuteru Hasegawa, Rie Saba, Yumiko Saga Developmental Cell. Published Online: June 25, 2015 DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.devcel.2015.05.014成人男性が50年以上の長期間にわたって精子形成を継続的に維持できる理由は、精子幹細胞が自己複製と精子形成をバランスよく調整しているからである。我々はマウスの精子形成過程をモデルとしてその維持機構の解析を続けている。以前にRNA結合タンパク質Nanos2が精子幹細胞の維持に必須であることを明らかにしてきたが、その詳細な分子機構は不明であった。今回、Nanos2は主に2つのメカニズムで精子幹細胞の未分化性を維持することを明らかにした。ひとつは、Nanos2がP-bodyとよばれるmRNA-タンパク質複合体に標的となる分化促進mRNAをリクルートして、その分解及び翻訳抑制を介して発現を抑制することでその主な標的としてSohlh2 mRNAを同定した。またNanos2は, 細胞増殖や分化を促進するmTORCシグナル系のコア因子mTORと結合し、その機能を抑制することで未分化性を維持することを明らかにした。これらの機能はNanos2の発現量に依存しており、Nanos2がmRNPの機能を制御する緩衝因子として機能していると結論づけた。 本研究は、科研費「新学術領域研究:生殖細胞のエピゲノムダイナミクスとその制御」及び、融合研究「データ同化」の支援を受けています。また筆頭著者のZhi ZhouはH24年度遺伝研ポスドクとして採用されています。

Nanos2はmRNPの形成を介して精子幹細胞の未分化性を維持する。Nanos2の発現が高い細胞は、多くのmRNPが形成され、分化関連遺伝子やmTORCシグナルの抑制を介して分化抑制する。

集団遺伝研究部門 斎藤教授が、遺伝学振興会奨励賞を受賞しました

遺伝学奨励賞

集団遺伝研究部門 斎藤成也教授が、浜松市にある遠州頌徳会 遺伝学振興会より、遺伝学奨励賞を受賞致しました。 この賞は、遺伝学の健全な発展を目的として1976年より遠州頌徳会が遺伝学振興会を設立し大賞及び奨励賞を授与しています。 1982年には、太田朋子先生も同じく奨励賞を受賞されております。

エゾサンショウウオの形態変化に関わる遺伝子群を同定

Transcriptome analysis of predator- and prey-induced phenotypic plasticity in the Hokkaido salamander (Hynobius retardatus).

Matsunami, M., Kitano, J., Kishida, O., Michimae, H., Miura, T., and Nishimura, K. Molecular Ecology 24: 3064–3076 (2015) DOI:10.1111/mec.13228エゾサンショウウオの幼生は、捕食者であるヤゴが存在すると尾の高さや鰓のサイズが増し、餌であるエゾアカガエルのオタマジャクシが存在すると顎のサイズが大きくなることが知られています。周囲の環境に依存してこのように表現型を可塑的に変化させる現象は表現型可塑性として広く知られているものの、その背景で動く遺伝子の実体について脊椎動物では殆ど明らかになていません。このたび、生態遺伝学研究部門では、北海道大学や北里大学との共同研究によって、この際に発現量の変動を示す遺伝子群を同定しました。

解析の結果、捕食者によって引き起こされる形態変化は、被食者によって引き起こされる形態変化の約5倍の数の遺伝子の発現変化がおこっていること、異なる形態変化間で異なる遺伝子発現の変化が起こるだけではなく、共通の遺伝子発現の変化も生じていることが明らかになりました。したがって、このような形態変化は、独立に進化してきたのではなく、すでに持っている形態変化の分子基盤の一部を流用することで得られたのではないかと考えられました。

本成果は、総研大出身(遺伝研の斎藤研究室にて学位取得)の北海道大学の松波雅俊研究員が、国立遺伝学研究所の共同利用研究や科研費基盤A(西村欣成代表)の支援のもと、北野研究室を複数回訪問し共同研究することで得られた成果です。

餌であるエゾアカガエルのオタマジャクシが存在すると顎のサイズが大きくなる(上)。北大の岸田治博士撮影。

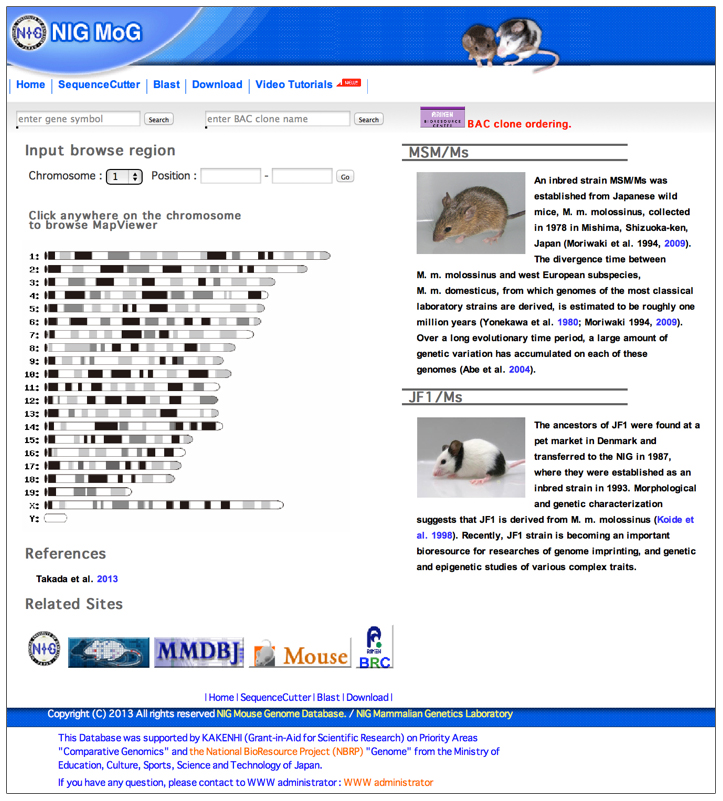

実験研究者にやさしい「NIGマウスゲノムデータベース」

NIG_MoG (The National Institute of Genetics Mouse Genome database)

URL:http://molossinus.lab.nig.ac.jp/msmdb/

国立遺伝学研究所で構築・公開しているマウスのゲノムデータベースについて、ビデオによるチュートリアルの掲載などの拡充により、実験研究者が使い易くするための改訂を行いましたのでお知らせいたします。

NIG_MoGは、マウスの基準ゲノム配列(C57BL/6J(B6))と、日本産モロシヌス亜種由来系統であるMSM/MsおよびJF1/Ms の全ゲノム情報を比較して検出されるゲノム多型情報を検索するためのナビゲーションシステムです。これらマウス亜種間ゲノム多型は、モロシヌス亜種とドメスティカス亜種の間で見出される形質の多様性の基盤になっています。モロシヌス由来系統と汎用近交系統の交配系によって遺伝解析を行う際には、NIG_MoGを利用することで各種ゲノム多型情報や解析ツールに迅速にアプローチすることができます。また、無尽蔵ともいえる遺伝マーカの作製や、塩基置換により引き起こされるアミノ酸置換、さらには遺伝子発現制御領域の多型情報を利用した機能ゲノム研究を効果的に推進することが可能です。

今回、「マウス実験遺伝学の研究者」が直感的にこのデータベースをご利用頂けるように、詳細な利用方法をビデオ・チュートリアルとしてトップページに掲載しました。このチュートリアルを有効に活用することにより、必要に応じて1塩基から数メガベースにわたるゲノム領域の塩基多型を直感的に観察することができます。また、個々の遺伝子についても、エクソンやアミノ酸配列、およびイントロンについて、B6 、MSMおよびJF1の各系統の比較を行うことができ、任意の塩基配列もデータとして取得可能です。NIG_MoGには、この多型情報に加えて、理研バイオリソースセンターで開発された、MSM系統およびC57BL/6N(B6の亜系統)のBACクローンを検索するシステムが搭載されています。これらの機能以外にも、マウス亜種間ゲノム多型情報を利用した機能ゲノム研究を効果的に行うための情報およびツールが拡充され、MSMおよびJF1を利用した各種の研究に欠かせないゲノム多型情報が一層効果的に閲覧できるようになりました。

このデータベースへは、下記のURLでアクセスできます。 http://molossinus.lab.nig.ac.jp/msmdb/

また、今回のビデオ・チュートリアルを含むNIG_MoGデータベースの拡充については、米国のマウスゲノム解析の専門誌であるMammalian Genomeに紹介論文が掲載されました。

このデータベースの構築と公開は、国立遺伝学研究所の生物遺伝資源事業の一環として推進しています。また、一部は科研費(旧特定領域ゲノム「基盤ゲノム」情報支援班)の支援を受けました。掲載論文は、国立遺伝学研究所の哺乳動物遺伝研究室および系統情報(山崎)研究室、理研バイオリソースセンターの共同研究の成果です。

このデータベースについての質問やリクエストは下記にご連絡ください。

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所

哺乳動物遺伝研究室

高田豊行 ttakada@nig.ac.jp

城石俊彦 tshirois@nig.ac.jp

図:NIG_MoGのトップページ

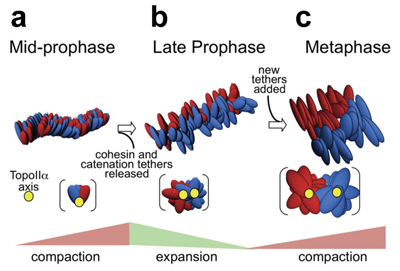

凝縮・弛緩の物理的プロセスが姉妹DNAを分離させる。

Chromosomes Progress to Metaphase in Multiple Discrete Steps via Global Compaction/Expansion Cycles

Liang, Z., Zickler, D., Prentiss, M., Chang. F.S., Witz, G., Maeshima, K., Kleckner, N. Cell, 161, 1124-1137 (2015). DOI:10.1016/j.cell.2015.04.030細胞は、コピーした2セットのゲノムDNA(遺伝情報)を正確に2つの娘細胞に分離・分配します。この過程を厳密におこなうために、細胞はコピーしたゲノムDNAを姉妹染色分体として凝縮させ、分配に備えます。このような姉妹染色分体の凝縮は、従来、prophase, metaphaseの進行において連続的に起こると考えられてきました。しかしながら、今回、ハーバード大学のLiangらは、この凝縮が、ストレスのかかる凝縮 (mid prophase; Fig a)、ストレスから解放される弛緩 (late prophase; Fig b)、再びストレスのかかる凝縮 (metaphase; Fig c) からなる不連続な過程を経て起こることを明らかにしました。そしてこの過程は、混在する姉妹DNAの効率的な分離を以下のように可能にすると思われます。

mid prophase (Fig a)において、コピーされた姉妹DNA(Fig 赤・青部分)はジグザグとしたチューブ状の染色体に凝縮されますが、まだ、染色体軸(Fig. 黄部分)は染色体周辺に一本存在するのみで、姉妹DNAは混在しています。Late prophase (Fig b)において、染色体のストレスが解放されると、より安定な構造を求めて、姉妹DNAが反発します。染色体軸は分離してそれぞれの姉妹部の中心に移動し、姉妹DNAはそれを安定に取り囲むように放射状になります。そして、metaphaseで、姉妹それぞれの染色分体が凝縮し、姉妹DNAの分離が完成します (Fig c)。最初のストレスをかける凝縮過程は、コンデンシンII, トポイソメラーゼIIaの結合 (Fig a)、弛緩過程は、姉妹DNAを束ねていたコヒーシンの解離、トポイソメラーゼIIaによるDNAの絡りの解消 (Fig b)、再凝縮過程はコンデンシンI(Fig c)の結合によるものと考えられます。

本論文は、今まで不明であった姉妹DNAの分離メカニズムに物理的視点から迫るものです。

(a) mid-prophaseコピーされた姉妹DNAはジグザグとしたチューブ状の染色体に凝縮する。染色体軸を黄色で、姉妹DNAを赤・青で表している。

(b) late-prophase染色体のストレスが解放されると、より安定な構造を求めて、姉妹DNAが反発し、染色体軸は分離してそれぞれの姉妹部の中心に移動し、姉妹DNAは放射状にそれを安定に取り囲む。

(c) metaphase.姉妹それぞれの染色分体が凝縮し、姉妹DNAの分離が完成する。

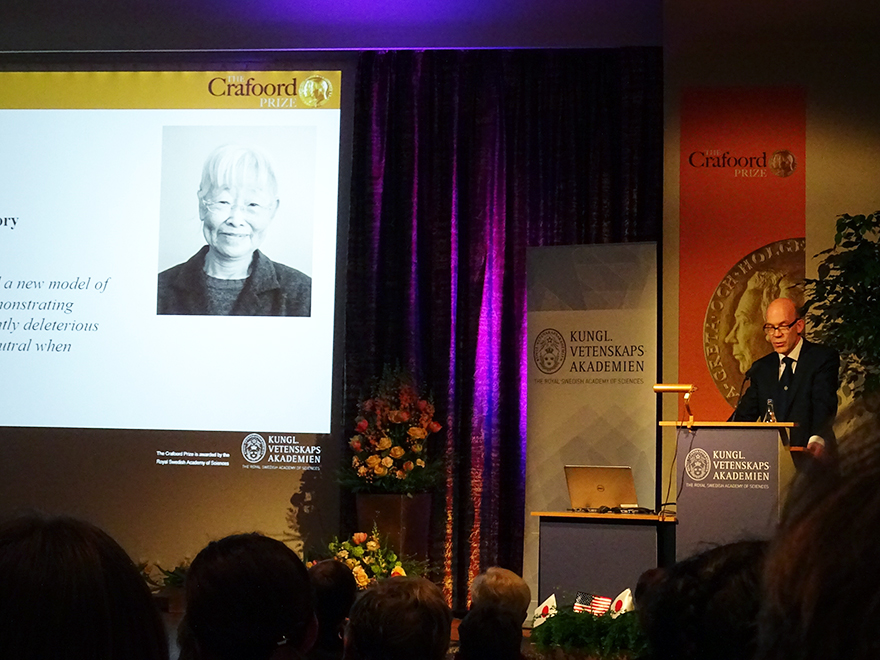

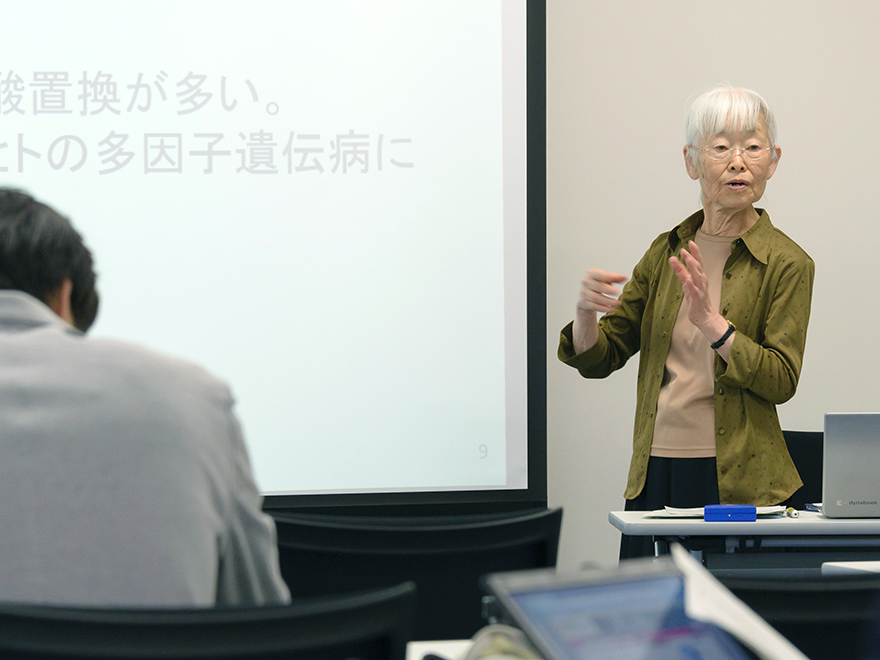

クラフォード賞授賞式がおこなわれました

太田朋子名誉教授とリチャード・ルウォンティン米ハーバード大名誉教授に2015年のクラフォード賞が贈られました。授賞に関する3日間の行事「クラフォードデイ」が5月5日から7日にかけておこなわれました。日本学術振興会(JSPS)ストックホルム研究連絡センターよりご提供いただいた写真や資料とともに、クラフォードデイの様子を詳しくお伝えします。

(撮影:JSPSストックホルム研究連絡センター)

初日の記念シンポジウムと2日目の授賞式は、スウェーデン王立科学アカデミー(KVA)の建物でおこなわれました。赤レンガの建物は緑に囲まれ、木々に白い花が咲いて、とても良い季節だったそうです。

(撮影:JSPSストックホルム研究連絡センター)

シンポジウムではまず太田博士が「進化における『ほぼ中立』―遺伝子型と表現型をつなぐ」という題で講演しました。近年の生物学的知見、例えば、タンパク質の構造・機能のダイナミクスや、多様な遺伝子発現制御メカニズム間の相互作用が、ほぼ中立説とどのように結びつくかが論じられました。続いて英国やスウェーデンなど各国の6名の進化生物学者が、生物集団における遺伝的多様性についてさまざまな観点からの講演をおこない、休憩時間やランチタイムにも活発な議論が交わされました。詳しいプログラムや講演動画はクラフォード賞公式ウェブサイトで公開されています。

(撮影:JSPSストックホルム研究連絡センター)

翌日の授賞式では、前日と同じ会場が華やいだ雰囲気に包まれました。出席者にウェルカムドリンクが提供される傍ら、式典での演奏を担当するストックホルムコンサートオーケストラのメンバーが最終調整をおこないます。太田博士は、リハーサルや写真撮影、関係する方々との面会などのスケジュールを終えて式に臨みました。カール16世グスタフ国王王妃両陛下がご臨席され、太田博士と、ルウォンティン博士の代理を務めるアンドリュー・ベリー博士とに、国王陛下から賞状とメダルが手渡されました。国王陛下と握手を交わした太田博士は「私にとっては緊張の連続でしたが、国王陛下はとてもにこやかで、素晴らしいひとときでした」と振り返ります。

(撮影:JSPSストックホルム研究連絡センター)

授賞式終了後はグランドホテルに移動して晩餐会がひらかれました。メインテーブルの国王陛下と日本国大使閣下との間に太田博士の席があり、とても緊張したそうですが、国王陛下は気さくな方で、大使閣下も和やかにさまざまなお話をしてくださったそうです。太田・ルウォンティン両博士の業績やクラフォード財団の紹介に続いて、最後に、今回出席できなかったルウォンティン博士から事前に送られたメッセージを主に代読する形で太田博士がスピーチしました。国王王妃両陛下やクラフォード財団、王立科学アカデミーへの感謝とともに両博士の研究概要を紹介し、実験と理論とが両輪のように科学を進歩させるというメッセージが趣旨だったそうです。

(撮影:JSPSストックホルム研究連絡センター)

最終日にはクラフォード財団の所在するルンドに移動し、ルンド大学で受賞記念講演会がひらかれました。オーストリアのグレゴール・メンデル植物分子生物学研究所やルンド大学の進化生物学者とともに、太田博士は「進化における『ほぼ中立』という概念の発展」という演題で、中立説の歴史もまじえた講演をおこないました。

(撮影:スウェーデン王立科学アカデミー)

帰国後の5月13日、記者の方々向けの報告会が遺伝研でひらかれました。今回の受賞について太田博士は「思いがけない知らせに驚いた。私の研究内容はひじょうに基礎的で、私自身あまり情報発信をすることもなく、海外にしょっちゅう出かけることもなかった。最近になって『ほぼ中立説』を支持するデータが蓄積し、主に若手研究者からの支持が増していると感じていた。それだけでも嬉しかったので、今回の受賞は上乗せの喜びだと感じている」と語っています。

(撮影:国立遺伝学研究所)

系統生物研究センター マウス開発研究室の吉見一人助教が第62回日本実験動物学会 奨励賞を受賞

系統生物研究センター マウス開発研究室の吉見一人助教が第62回日本実験動物学会 奨励賞を受賞しました。

授賞式日時

平成27年5月29日(金)

授賞式会場

京都テルサ(京都府民総合交流プラザ) 第1会場

受賞名

第62回日本実験動物学会 奨励賞

受賞テーマ

「ゲノム編集技術を用いた遺伝子改変ラットの開発研究」

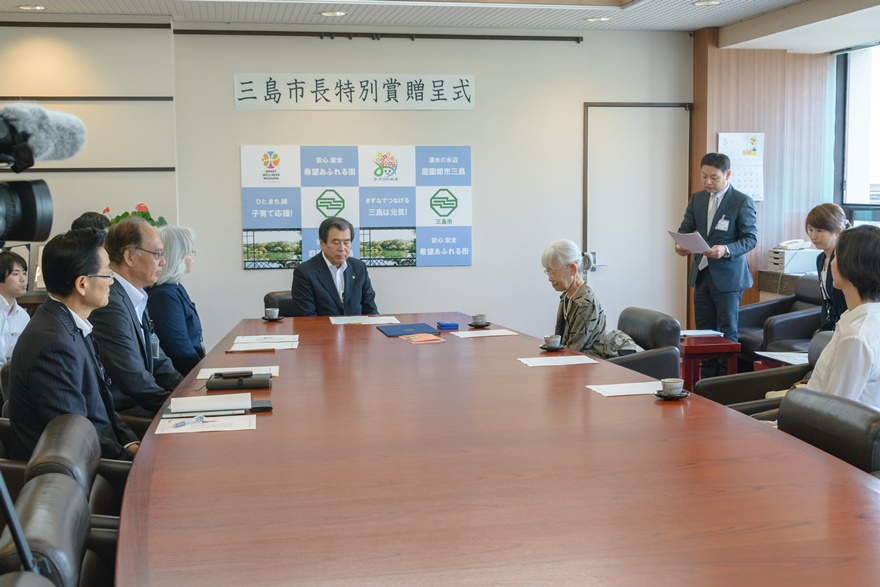

太田朋子名誉教授が三島市長特別賞を受賞

これまで三島市の表彰制度には、主に地域への貢献を顕彰する「市政功労表彰」がありましたが、今回、太田博士のクラフォード賞受賞により、新たに三島市長特別賞が設けられました。これからも市民に夢と希望を与えるような功績を挙げた人は、同賞の対象となるとのことです。

魚類と爬虫類では、Y染色体と常染色体が融合しやすいことを発見

Y fuse? patterns of sex chromosome fusions in fishes and reptiles.

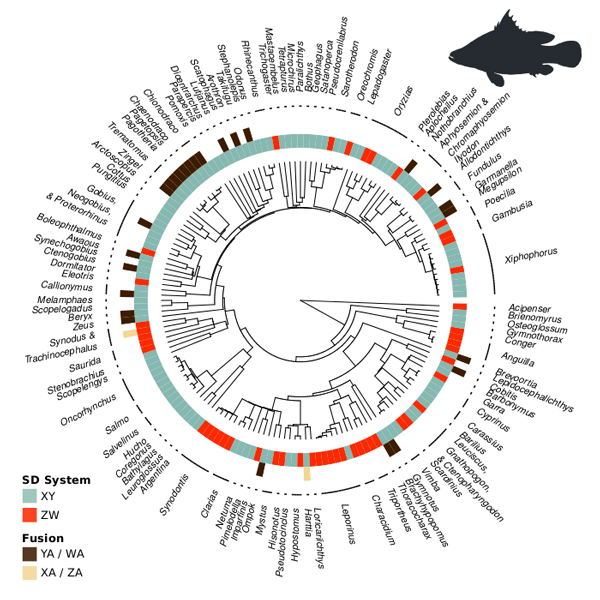

Pennell, M. W., Kirkpatrick, M., Otto, S. P., Vamosi, J., Peichel, C. L., Valenzuela, N., and Kitano, J. PLOS Genetics 11: e1005237 (2015) DOI:10.1371/journal.pgen.1005237生き物によって染色体の数は異なっていますが、これはおもに異なる染色体がくっついたり離れたりすることによって生じます。こういった染色体の融合や分離を引き起こす進化の原動力について多くは不明です。今回我々は、性染色体と常染色体の融合という現象に着目しました。生き物には、XYで性が決まる生き物(例えば、Y染色体の上にオス決定遺伝子がのっている生き物)とZWで性が決まる生き物(例えば、W染色体の上にメス決定遺伝子がのっている生き物)がいますが、性染色体の片方のみが常染色体と融合した生き物(例えば、XとYの片方のみが常染色体と融合した場合は、それぞれXY1Y2やX1X2Yと呼ばれる)を示す生き物もおり、multiple sex chromosome systemといいます。

まず、魚類と爬虫類において報告されている性染色体のデータベースを構築し、multiple sex chromosome systemを持つ生物種を系統樹の上にマッピングしました。その結果、Y染色体と常染色体の融合の頻度が、他のタイプの融合に比して顕著に高いことが明らかになりました。このパターンの原因を探るために集団遺伝の理論的な研究を行った結果、(1) 融合が弱有害であり染色体融合が卵子よりも精子形成の過程で起こりやすいケース、あるいは、(2) 融合が弱有害でありハーレム様式のように特定の少数のオスのみが子孫を残せるケースでこのような顕著なパターンが見られることが明らかになりました。

これまであまり着目されて来なかった核型の進化機構への新しい視点を与えるものと高く評価され米科学誌PLOS Geneticsに掲載されました。本成果は、米国進化統合センターと新学術領域ゲノム遺伝子相関の一部支援のもと行われました。

魚類では、Y染色体と常染色体の融合(Y-A)が、有為に多い。Pennell et al. 2015 (PLOS Genetics 11: e1005237)より。

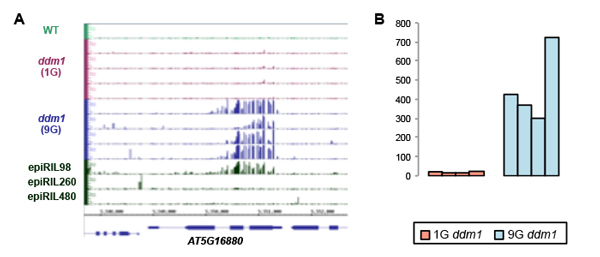

シロイヌナズナの世代をこえるDNAメチル化はゲノムワイドの負のフィードバックで制御される。

Genome-wide negative feedback drives transgenerational DNA methylation dynamics in Arabidopsis.

Tasuku Ito, Yoshiaki Tarutani, Taiko Kim To, Mohamed Kassam, Evelyne Duvernois-Berthet, Sandra Cortijo, Kazuya Takashima, Hidetoshi Saze, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Vincent Colot, Tetsuji Kakutani PLoS Genetics Published: April 22, 2015 DOI:10.1371/journal.pgen.1005154DNAメチル化はトランスポゾンや遺伝子の活性制御に重要です。植物においてはDNAメチル化の有無が世代をこえて継承されます。しかしながら世代をこえて継承されるDNAメチル化パターンの動態を制御する機構はほとんどわかっていませんでした。シロイヌナズナのクロマチンリモデリング因子DDM1(Decrease in DNA methylation)をコードする遺伝子の変異体では、トランスポゾンや反復配列のDNAメチル化が低下し、数世代後にはさまざまな発生異常が観察されます。今回、全ゲノムのDNAメチル化を調べることで、ddm1変異がゲノム全体でのDNAメチル化低下とともに数百の座でDNAメチル化の上昇を引き起こすことがわかりました。DNAメチル化低下はddm1変異体の1世代目から観察されますが、メチル化上昇の効果はddm1の1世代目ではあらわれず、数世代後においてのみ観察されます。さらに、DNAメチル化の減少した染色体を野生型下に導入すると、これが数世代後にはトランスにDNAメチル化上昇を引き起こしました。これらの結果は、世代をこえてゲノム全体のDNAメチル化を制御する負のフィードバックの存在を示します。この機構はゲノム中に一定の割合でDNAメチル化された領域を「分化」させるのに重要と考えられます。

本研究は、新領域融合研究センターの生命システムプロジェクトの支援で藤山研究室との共同研究として行われました。

(パネルA)ddm1変異体における異所的シトシンメチル化上昇。9世代目(9G)のddm1変異体でメチル化が蓄積しています。このような異所的DNAメチル化上昇は1世代目(1G)ではみられません。また、野生型個体にddm1由来の染色体を多量に導入した系統(epiRIL98)でも異所的メチル化がみられます。

(パネルB)同様の現象は数百の遺伝子座で再現性よくみられます。4系統の1Gおよび9G ddm1で、異所的メチル化を示した遺伝子の数を示しました。

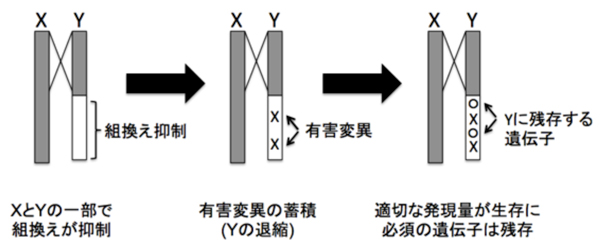

トゲウオY染色体に残存する遺伝子群の特徴

Purifying selection maintains dosage-sensitive genes during degeneration of the threespine stickleback Y chromosome

White, M. A., Kitano, J., and Peichel, C. L.Molecular Biology and Evolution, March 26, 2015 DOI: 10.1093/molbev/msv078

生態遺伝学研究部門の北野潤教授らは、フレッドハッチンソンがん研究所との共同研究によって、トゲウオの性染色体のゲノム解析を行い、その成果がMolecular Biology and Evolutionにオンライン掲載されました。

Y染色体の非組換え領域と呼ばれる領域は、X染色体との間に組換えがないことから、有害な変異が蓄積し遺伝子機能を急速に失うと考えられています。一方で、生き物の生存にとって発現量の厳密なコントロールが必要な(dosage-sensitive)遺伝子は、Y染色体上でも純化選択によって残存するということが、哺乳類のY染色体の研究例から示されていますが、分類群を超えた普遍性は不明です。

今回、我々は、トゲウオのゲノム配列と遺伝子発現を解析することによって(1)トゲウオにはY染色体の遺伝子が失われた時に量的補償と呼ばれるX染色体上の遺伝子の発現量を変化させて補償する仕組みがないこと(2)Y染色体の非組換え領域には有害変異が蓄積しているものの、いまだ残存する遺伝子群は、哺乳類や酵母において遺伝子発現量が低下すると致死的であることが知られている遺伝子群であったり、タンパク複合体を構成する遺伝子群であったりすることから、dosage-sensitiveな遺伝子が多いことが明らかになりました。これは、哺乳類で最近明らかになった知見が魚でも共通であることを示しています。北野研究室では、トミヨ属のゲノム配列とRNA配列の決定を、新学術領域研究のゲノム遺伝子相関の一部支援のもとで行いました。

トゲウオY染色体の非組換え領域に残存する遺伝子群はdosage-sensitiveな遺伝子が多い