Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

南克彦 特任研究員が第63回日本生物物理学会年会で「若手奨励賞」および「IUPAB Award」を受賞

ゲノムダイナミクス研究室(前島研究室)の南克彦 特任研究員(元総研大生)が、2025年9月24日-26日に奈良で開催された第63回日本生物物理学会年会で若手招待講演をおこない、「第21回日本生物物理学会若手奨励賞」を受賞しました。さらに、国際純粋・応用生物物理学連合(IUPAB)より、受賞者の中で特に優秀な1名に授与される「IUPAB Award」も併せて受賞しました。

▶ 受賞発表タイトル:

複製依存的ヒストン標識(Repli-Histo 標識)を用いて明らかにする,ヒト生細胞内のユークロマチン・ヘテロクロマチンのふるまい

Replication-dependent histone (Repli-Histo) labeling dissects the physical properties of euchromatin/heterochromatin in living human cells

食虫植物、捕食と引き換えに菌との共生放棄──栄養獲得戦略を転換

プレスリリース

Convergent losses of arbuscular mycorrhizal symbiosis in carnivorous plants

Héctor Montero, Matthias Freund, Kenji Fukushima(福島健児)

New Phytologist (2025) DOI:10.1111/nph.70544

陸上植物の祖先は4億5000万年ほど前、リン酸吸収を助ける真菌(カビ)の一種「アーバスキュラー菌根菌(AM菌)」との共生を始め、今でもほとんどの陸上植物が共生関係を維持しています。一方、食虫植物は昆虫などを捕食し、リン酸を含む栄養を得ています。両者はともに無機栄養をより多く取り込む機能が共通していますが、AM菌共生と昆虫捕食が両立するかどうかは不明でした。

この点を明らかにするために、本研究では、AM菌との共生に欠かせない遺伝子群が、共生能力の喪失に伴い、植物ゲノムから失われやすいことに着目しました。食虫植物を含む多様な植物のゲノムで、AM菌との共生に必須の遺伝子の有無を調べて共生能力を予測し、菌根菌の接種実験で検証しました。その結果、ほとんどの食虫植物で共生遺伝子がなくなり、共生能力が失われていることが分かりました。食虫性は複数系統で独立して進化しており、実験対象の多くで共生能力の喪失が見られました。そのことから、食虫植物の進化と共生の喪失が偶然に同じ時期に起こったわけではなく、原則として両立しにくい関係にあることが示されます。最も若い食虫植物系統とされる南米原産の「ブロッキニア・レデュクタ」では、多くの共生遺伝子を保持しながら共生能力は著しく低下しており、喪失の初期段階にあることが示唆されました。これらの結果は、植物の栄養獲得戦略が、進化の過程で切り替わる仕組みを明らかにする手がかりになります。

写真:南米ギアナ高地のロライマ山に生育する食虫植物ブロッキニア・レデュクタ(Andreas Fleischmann博士提供)

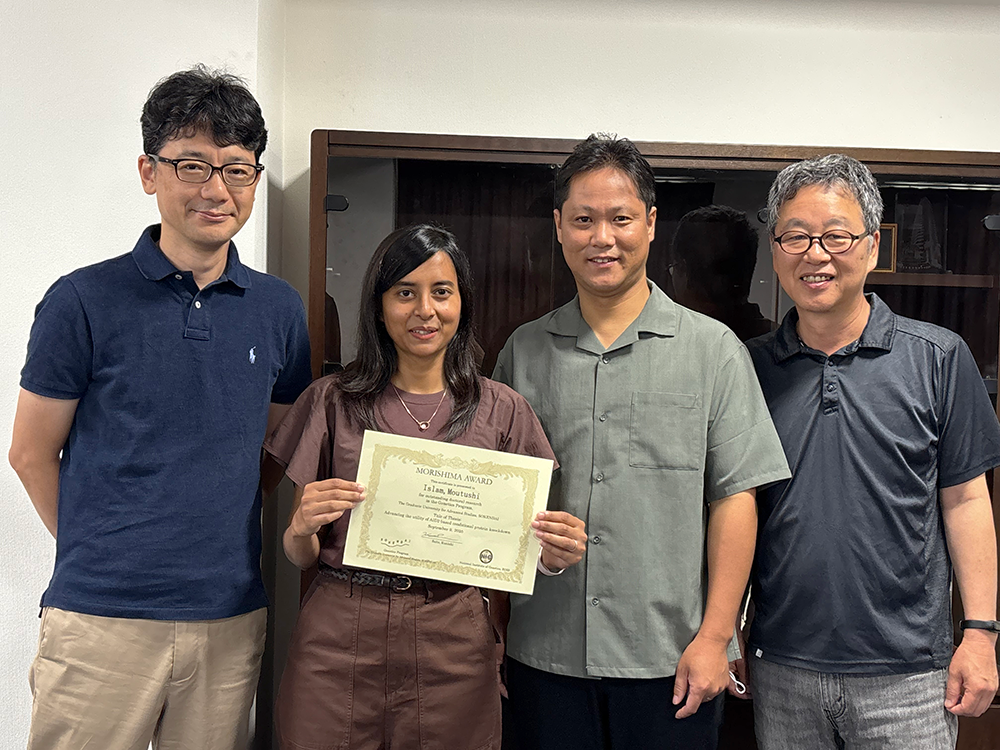

総研大生 Islam, Moutushiさんが「森島奨励賞」を受賞

総合研究大学院大学 遺伝学コースが独自に行っている「森島奨励賞」の選考が、2025年度前期の学位出願者に対して行われ、分子細胞工学研究室 鐘巻研究室に所属するIslam, Moutushiさんが受賞しました。

・Islam, Moutushi(分子細胞工学研究室 鐘巻研究室)

・学位論文タイトル

「Advancing the utility of AID2-based conditional protein knockdown」

授与式が2025年9月19日に行われ、齋藤都暁遺伝学コース長から賞状と研究奨励金が贈られました。

▶ 森島奨励賞とは

総研大遺伝学専攻で優秀な研究成果を発表して学位を取得した学生に、その研究内容を称えるとともに今後のさらなる発展を促す目的で贈られます。

▶ 遺伝学の先達

分子生命史研究室 短時間雇用職員(事務担当)募集

分子生命史研究室では以下の業務を担当していただける短時間雇用職員(事務担当)を募集いたします。

研究室ウェブサイト:https://www.treethinkers.info/

| 【業務内容】 | 研究室の運営に必要な事務作業(物品購入や出張のための書類作成や所内外との各種連絡調整) |

| 【募集人員】 | 1名 |

| 【勤務地】 | 静岡県三島市谷田1111 国立遺伝学研究所 分子生命史研究室(変更の予定なし) |

| 【応募資格】 | ・パソコンの基本操作(Word による文書作成、Excel による表作成・表計算、電子メール)ができること ・業務に必要な英語の読み書きおよび英会話 ・協調性があり、積極的に業務に取り組む意欲があること ・学術研究現場での経験があればより望ましい |

| 【採用時期】 | 2025年10月以降(応相談) |

| 【勤務時間】 | 月〜金 9:00-17:00(昼休憩1時間)の中で計10~30時間/週(応相談) |

| 【給与・待遇】 | 所内規定に準じます。詳細については、「情報・システム研究機構 短時間雇用職員就業規則」をご参照ください。 |

| 【雇用期間】 | 年度契約、評価に基づき更新可。 |

| 【応募方法】 | メール件名に「分子生命史研究室 事務担当応募」と明記の上、履歴書(写真添付・メールアドレス記載)、職務経歴書を下記宛先までメールにて送信下さい。 書類審査後、書類選考通過者のみ面接を行い、採用を決定いたします。 面接についてはメールでご連絡いたします。 |

| 【応募期間】 | 適任者が見つかり次第締め切ります。 |

| 【備考】 | 提出して頂いた書類は、情報・システム研究機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用されます。これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。 また、不採用の場合、お送りいただきました履歴書等の応募書類は責任をもって廃棄致します。 |

〒411-8540 三島市谷田1111

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

分子生命史研究室 教授 工樂 樹洋

種分化はどのような条件で起きるのか?

The genomics of discrete polymorphisms maintained by disruptive selection

Jun Kitano*, Kotaro Kagawa, Takashi Tsuchimatsu, Ryo Yamaguchi, Masato Yamamichi *corresponding author

Trends in Ecology & Evolution (2025) 40 DOI:10.1016/j.tree.2025.08.003

生き物を分類する基本単位として「種」が使われています。かつては、見た目が明らかに異なる生き物を別種として分類していましたが、現在では、互いに遺伝子を交換できないような生物集団を種として定義するのが一般的です。

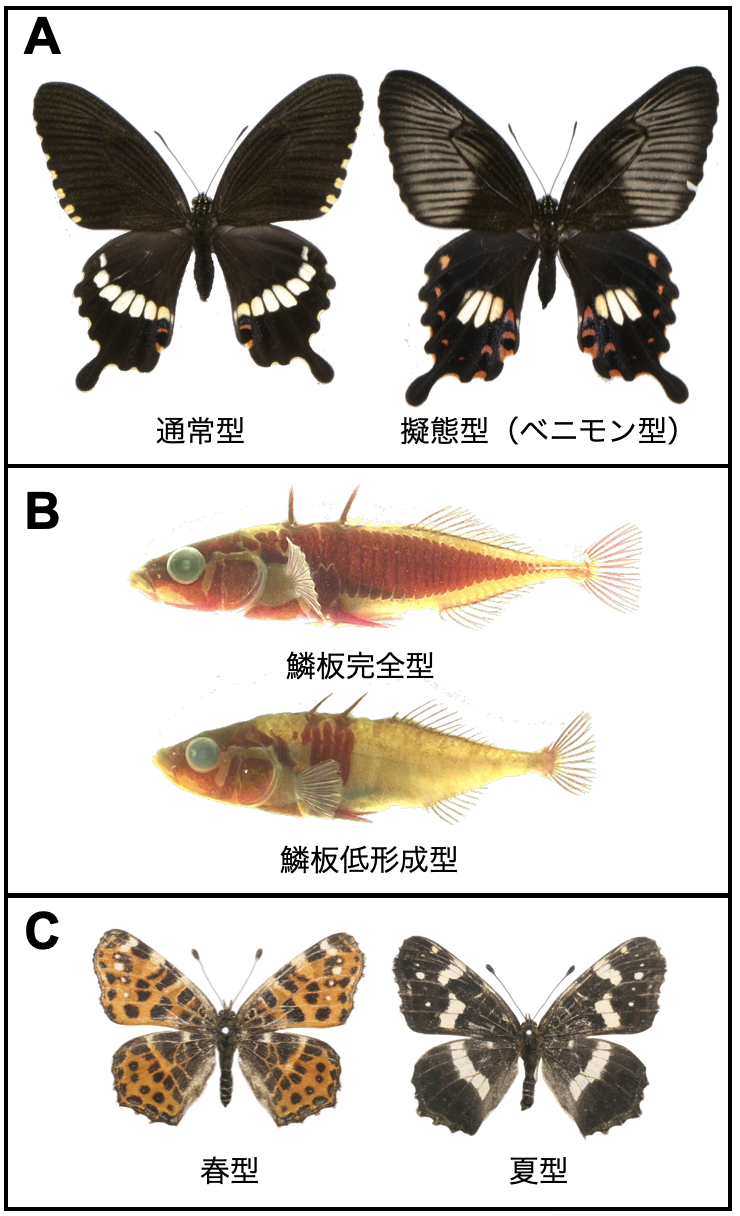

さて、さまざまな生物を観察すると、見た目が明らかに違うのに、同じ種であることがあります。たとえば、シロオビアゲハのメスには後翅に白い帯がある「通常型」と、それに加えて赤色の斑点をもちベニモンアゲハに似ている「擬態型(ベニモン型)」の2型が存在します(図A)。後者は、毒を持ったベニモンアゲハに似ていることで、天敵から身を守る効果があると考えられています(毒を持たない個体が毒を持つ個体に似せる現象をベイツ型擬態といいます)。通常型と擬態型の違いは、複数の遺伝子が固まって染色体上に座乗しているような単一の遺伝子座(超遺伝子[スーパージーン]という)の違いで決まっていることが明らかになっています。また、トゲウオ科のイトヨという魚には、ウロコの変形した鱗板という鎧が体を覆う完全型と体の後半に鎧がない低形成型が存在しますが(図B)、この違いはEdaという単一遺伝子のアレルの違いで決まっていることが明らかになっています。また、アカマダラという蝶では春に成虫になった個体と夏に成虫になった個体では見た目が大きく異なりますが(図C)、これは、遺伝的な違いが原因ではなく生育環境の違いで生じることが知られています。その他にも、そもそもオスとメスで明らかに見た目が異なっていて(性的二型という)、かつては雌雄で別種に定義されていた種もあります。

では、いったいどのような条件が揃うと種になったり(種分化したり)、種内での違い(種内多型)として維持されたりするのでしょうか? 性的二型から、種内多型、種分化までを統一的に理解しようという視点はこれまで殆どありませんでした。そこで、生態遺伝学研究室の北野潤教授と香川幸太郎研究員、理論生態進化研究室の山道真人准教授は、東京大学の土松隆志教授、北海道大学の山口諒助教との共同研究として、この問いを考察し、進化生物学分野における先導的な役割を持つ雑誌Trends in Ecology & Evolutionに総説を発表しました。

少数の限られた形態や性質のみが有利な状態(専門的には、離散的な適応頂点がある状態という)があると、それぞれに適した生物が進化します。その際に、遺伝子の交換をしながらも異なる型を作れるような、ちょうどうまい遺伝的仕組みが進化できると種分化せずにすむが、そのような仕組みが進化できない場合には、お互いの遺伝子の交換を止めて、それぞれに適した遺伝的組み合わせをもった型、すなわち種に進化すると考察されました。従って、「うまい遺伝的仕組み」というのがどのように進化するのか、どれほど早く進化しうるのかを解明していくことこそが、種分化を誘導・抑制する要因の解明に今後必要であることがわかりました。

本論文の筆頭かつ責任著者の北野教授からのコメント「私の研究室では、トゲウオなどの魚類を中心に、種内多型、性的二型、種分化などの遺伝基盤を研究してきましたが、これらをどうやって統合的に理解するのかが長年の疑問でした。今回、これらの統合に向けた方向性が見えた点で非常に大きな論文と考えています。AIの発展した時代に、単に知識をまとめただけの総説の価値は低下しているかもしれませんが、こういった新しい研究の方向性や指針を打ち出すような総説を、進化分野におけるオピニオンリーダー的な雑誌に発表することができ良かったです。今後の私の研究室を含めた世界の研究の潮流を生み出すことにつながれば幸いです」。

本研究は、科研費・基盤SやJST・CRESTなどの支援を受けて実施されました。

図:見た目は異なりますが、いずれも同じ種の中の多型です。A. シロオビアゲハのメスの通常型擬態型(ベニモン型)B. トゲウオ科のイトヨの鱗板完全型と鱗板低形成型 C. アカマダラの春型と夏型(写真のクレジット:A. 古俣慎也、B. 北野潤、C. 木下豪太)。

細胞膜の海を探る 生きた細胞で「長距離膜粘度」を発見

国立遺伝学研究所新分野創造センター遺伝子量生物学研究室(PI:佐々木真理子) 博士研究員(ポスドク)募集

私たちの研究室では、「ゲノム不安定性」「遺伝子増幅」「環状DNA」を中心的テーマとして研究を行っています。

がん細胞ではゲノムが不安定化し、その結果としてがん化を促進する遺伝子のコピー数が増加する「遺伝子増幅」が頻繁に生じます。遺伝子増幅は、これまで染色体上で起こる現象と考えられてきましたが、近年、がん遺伝子を含む領域が染色体外で環状化した「染色体外DNA(Extrachromosomal DNA [ecDNA])」を介した増幅が世界的に注目されています。実際にecDNAは、がん患者由来検体の約17%で検出され、がん化、がんの進行、治療抵抗性に直結する因子です。さらに、ecDNAは元々染色体由来であるにも関わらず、染色体上とは異なるクロマチン構造、遺伝子発現パターン、分配様式などを示します。しかし、ecDNAの形成メカニズムや特殊性の根本原理は、謎が多く残されています。私達は、多角的なアプローチを用いて以下の問いに挑んでいます。

ecDNAはどのような分子メカニズムで形成されるのか?

環状化することによって、どのような新しい性質を獲得するのか?

(特にDNA複製・組換え・修復の3R)

がん細胞内でecDNAはどのように変化し、がんの進行や治療抵抗性を引き起こすのか?

また、ecDNAに限らず、多様な環状DNAについても研究し、環状DNAの形成・維持機構や固有の性質を理解し、それを利用したがん治療法の開発や応用研究にも挑んでいきたいと考えています。そこで、分子生物学、遺伝学、生化学、細胞生物学、生物物理学、ゲノム生物学などの分野で研究経験をもち、上記の研究課題に取り組んでいただける博士研究員を募集しています。

国立遺伝学研究所は、国際的に高く評価される研究機関で、最先端の共通機器と恵まれた研究支援体制を有しています。世界各国から集まる優れた研究者とともに、英語を用いたセミナーやディスカッションが日常的に行われており、国際的に活躍できる視点とネットワークを築くことが可能です。

将来的に日本学術振興会特別研究員への応募、ご自身での外部フェローシップおよび外部資金を獲得する意欲のある方を歓迎します。自立した研究者としてキャリアを築きたい方の積極的な応募をお待ちしています。また遺伝研では、毎年国立遺伝学研究所博士研究員の募集も行っていますので、そちらもご参照ください(2026年度の募集は締め切り)。

| 【募集人数】 | 1名 |

| 【勤務地】 | 静岡県三島市谷田1111 |

| 【応募資格】 | 理系の博士号を取得した方、又は着任までに博士号を取得見込みの方、研究室の一員として協調性をもって職務に取り組み、大学院生の指導などにも積極的に取り組んでいただける方を募集します。 |

| 【待遇】 | 給与:年俸額410万円程度(情報・システム研究機構の規定による) 文部科学共済、雇用保険、労災保険 |

| 【勤務時間】 | 裁量労働制 休日 : 土・日曜日、祝日法に基づく休日、12月29日~1月3日、夏季休業 |

| 【契約期間】 | 契約期間は最長2028年3月までで、一年ごとに契約更新 外部フェローシップを獲得している方はその期間内で更新あり |

| 【募集期間】 | 2025年12月31日 随時選考を行い、採用が決まり次第募集を締め切ります。 |

| 【着任時期】 | 2026年1月1日以降。着任時期を早めたい方はご相談ください。 |

| 【応募方法】 | (1)履歴書(書式自由、写真付き、メールアドレスを明記、年号は西暦) (2)これまでの研究内容(A4で1–3枚程度) (3)志望動機(A4で1–3枚程度) (3)研究業績リスト(原著論文、総説、著書、学会発表、取得研究費など) (4)所見を求めることができる2名以上の氏名と連絡先 一つのPDFファイルにまとめてメールで送ってください。着任時期について特に希望がある場合はお知らせください。 メール件名には「遺伝子量生物学研究室 ポスドク応募」と明記して下さい。 |

| 【選考方法】 | 書類選考通過者は、研究計画提案書を提出していただく可能性があります。面接を行い、所内でセミナーをしていただくこともあります。 |

| 【備考】 | PIのこれまでの業績は research map、研究室紹介 を御覧ください。 提出いただいた書類は、情報・システム研究機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用します。 |

| 【問合先と 提出先など】 | 国立遺伝学研究所 遺伝子量生物学研究室 佐々木 真理子 |

物理細胞生物学研究室 秘書募集

国立遺伝学研究所 物理細胞生物学研究室では、研究業務をサポートいただける秘書の方を募集しています。

研究室ウェブサイト:https://shimamotolabjp.weebly.com

| 【募集人数】 | 1名 |

| 【職務内容】 | 研究室の運営に関する事務(発注、納品、在庫管理、予算管理、旅行手続、研究会準備など) |

| 【勤務形態】 | 週5日(月〜金)、9:00〜17:00のうちで連続する3時間(例:9〜12時) 休日:土日、祝祭日、夏季休暇、年末年始(12/29~1/3)、年次有給休暇あり(条件あり) |

| 【勤務地】 | 国立遺伝学研究所キャンパス(静岡県三島市谷田1111) |

| 【応募条件】 | ・周囲と協力しながら自ら進んで業務に取り組める方 ・パソコンを使った日常的な業務(Eメール、表計算など)ができる方 ・研究室等での勤務経験を有していると望ましい |

| 【給与・待遇】 | 研究所の給与規定に準ずる(時給1,147 円〜1,438円) 労災保険に加入、条件に応じて通勤手当を支給 |

| 【採用時期】 | 2025年10月以降(応相談) |

| 【雇用形態】 | 年度契約(初年度:採用日〜2026年3月31日) 業務実績等により最長通算5年を上限に更新可 |

| 【応募書類】 | 履歴書(職務経歴、応募動機、連絡先メールアドレスを必ず記載下さい) |

| 【応募先】 | 物理細胞生物学研究室 島本勇太: |

| 【応募締切】 | 適任者が決まり次第 |

| 【備考】 | ・この応募について質問がありましたら、上の応募先メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。 ・書類選考の通過者を対象にオンサイトで面接を行い、採用を決定いたします。 ・未経験の業務については適切に指導いたします。 ・応募書類は、情報・システム研究機構個人情報保護規定に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用いたします。これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することはありません。 ・頂いた応募書類は、採用者の分を除き本募集の終了とともに責任を持って破棄させて頂きます。 |

統合研究コア 特任准教授 公募 応募締切:2025年10月10日(金)正午必着

国立遺伝学研究所(遺伝研)は、独創的な発想で独立した研究を行う特任准教授を公募します。生命科学分野では、観測・計測データから新たな知見を見出し、新たな仮説をたて、それを実証するという一連の研究サイクルを回すことが必要です。遺伝研では、この研究サイクルを加速化するべく統合研究コアを新設し、この研究サイクルの高度化に資する独創性の高い研究を自らのアイディアで推進する特任准教授を公募します。

募集要項:PDF 提出書類:略歴書(excel)

1. 職名・募集人数:特任准教授 2名

2. 採用予定時期:決定後できるだけ早い時期

3. 任期:5年

4. 採用条件:

1:自身の発想に基づいて、独立して研究を進めることのできる若手研究者(令和7年4月1日時点で博士の学位取得後13年以内の研究者であること。ただし、ライフイベントにより研究を中断した期間のある者についてはその期間を差し引いて考慮する)。研究分野は問わない。

2:自身の研究を進めるために必要な研究費をある程度自力で調達できる能力があること。

3:遺伝研の教授1名(令和7年4月1日の時点で定年退職まで5年以上あること)をメンターとして指名し、事前に承認を得ておくこと。

5. 募集の背景:

国立遺伝学研究所は、独立に活動していた3つの事業センター(生物遺伝資源センター、フェノタイプ研究推進センター、先端ゲノミクス推進センター)を統合し、令和4年度に ROIS・DS 施設内に設置したバイオデータ研究拠点(BSI: BioData Science Initiative)と連携しつつ、我が国における生命科学の複数分野にまたがった研究サイクルを加速化すべく統合研究コア(NIGiRC: Integrated Research Core)を新設し、研究者を公募することとなりました。

6. 職務内容:採用者は、遺伝研教授のメンタリングのもと、独立した研究をしていただきます。

7. 研究環境・サポート:

採用者には、メンターとして指名した遺伝研教授の研究室スペースや設備に加えて新たに利用可能な19m²程度の部屋を利用して独立して研究を進めていただきます。加えて、遺伝研は大学共同利用機関として充実した共通機器や研究基盤を有し、所内のリソースを最大限活用して研究ができるため、スタートアップに際して機器を自前で全て揃える必要はありません。また、年間約100万円の基盤研究費を支給します。

8. 給与等:情報・システム研究機構の規程による

9. 社会保険:国家公務員共済組合、労災保険、雇用保険

10. 勤務時間:裁量労働制

11. 休日:土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、夏季休業

12. 応募締切:2025年 10月10日(金)正午【日本時間】必着

13. 提出書類:

(1)履歴書(英文でも和文でも可。自由形式。年号は西暦。)

(2)学術論文、総説、取得研究費などの目録(複数著者の場合はあなたの貢献を簡単に説明してください。主要論文の番号に○印を付してください。研究費については代表者・分担者の情報も付与ください。英文でも和文でも可。自由形式。)

(3)現在までの研究の概要と将来の方向・希望(英文でも和文でも自由形式。A4で3枚程度。必要に応じて図を加えてください。)

(4)本人について評価できる研究者(3名以上)の氏名と連絡先。メンターを希望する遺伝研教授の名前。

(5)略歴書

(6)主要論文PDF(3本以内)

*応募に係る個人情報は個人情報保護法及び本機構規定に基づいて適切に管理し、選考及び採用の目的以外には使用いたしません。

14. 提出方法:

提出書類(1)-(6)は、Eメールでお願いします。

(a)メール題名(Subject:)を、「統合研究コア特任准教授応募」とし、メール本文にもその旨明記してください。

(b)提出書類(1)-(4)の内容は改頁で区切り、一つのファイルにしてメール添付で送付ください。ファイル形式はPDFでお願いします。

また、(5)の略歴書については、様式をホームページからダウンロードの上記入してください。

(c)(6)の主要論文は、PDFファイルをメール添付でご送付ください。また、wwwで閲覧可能なものに関してはhttpアドレスを含んだリストをメール本文に記入してください。

*メール着信後、2営業日以内に受信した旨返信いたします。

遺伝研では、男女共同参画の精神にのっとり、女性研究者の積極的登用を行っています。本公募においても、研究、教育、社会貢献等における能力・業績を総合的に判断し、同等と認められた場合には、女性を積極的に採用します。

遺伝研は、受動喫煙の防止など職員の安全で健康的な環境整備に努めています。

(屋内禁煙、屋外に喫煙場所設置)

【提出・問い合わせ先等】

情報・システム研究機構国立遺伝学研究所人事委員会(人事・労務係)

E-mail:

郵送:〒411-8540 静岡県三島市谷田1111 番地

電話:055(981)6716(直通) Fax:055(981)6715

ホームページ:https://www.nig.ac.jp/nig/ja/

国立遺伝学研究所組織:https://www.nig.ac.jp/nig/ja/research/organization-top/laboratories

15. 審査:

(1)一次審査(書面審査)

応募書類に基づき合否を判定します。 審査結果は11月上旬までに本人宛に電子メールにて通知します。11月上旬までに連絡がない場合には、「14.問い合わせ先」まで連絡願います。

(2)二次審査(面接審査)

一次審査合格者を対象とし、面接審査を行います。これまでの研究内容及び遺伝研における研究計画を説明いただき、引き続き質疑を行います。ヒアリングは11-12月に行う予定です。国内の研究者は原則来所いただき(旅費支給あり)、海外在住の方は原則zoomなどで実施する予定です。

2025年度 PAGS・DDBJ合同 初級者情報解析講習会 申込締切:9月29日(月)

「先進ゲノム支援」(先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム)は、文部科学省科学研究費助成事業の学術変革領域研究『学術研究支援基盤形成』において、最先端のゲノム解析及び情報解析技術を提供することで我が国のゲノム科学ひいては生命科学のピーク作りとすそ野拡大を進めることを使命としています。

「先進ゲノム支援」では支援活動の一環として情報解析講習会を開催しています。今年度第1回目は、初級者向けの講習会として、昨年度末にシステムがリプレイスされた遺伝研スパコンの概要を解説するとともに、Linuxの基礎から新システムの遺伝研スパコンの使い方、さらにはRNA-seq解析などの実践例題も扱う、情報解析講習会を以下の要領で開催いたします。

本講習会は、先進ゲノム支援(PAGS)、生命情報・DDBJセンター(DDBJ)が合同で開催いたします。

■日 時:2025年11月28日(金)12:40~17:40 (予定)

■会 場:ハイブリッド開催(Onsite & Online Hybrid) Zoom使用

国立遺伝学研究所(DDBJ)静岡県三島市谷田1111

■想定スキルレベル:情報解析初級者(UNIX初心者)

■募集人員:現地会場: 20 名程度、オンライン参加:100名程度

■参加費用:無料

■申込締切:2025年9月29日(月)

※ 申込方法・講習スケジュール等、詳細につきましては以下のURLをご覧ください。

https://www.genome-sci.jp/bioinformatic#1

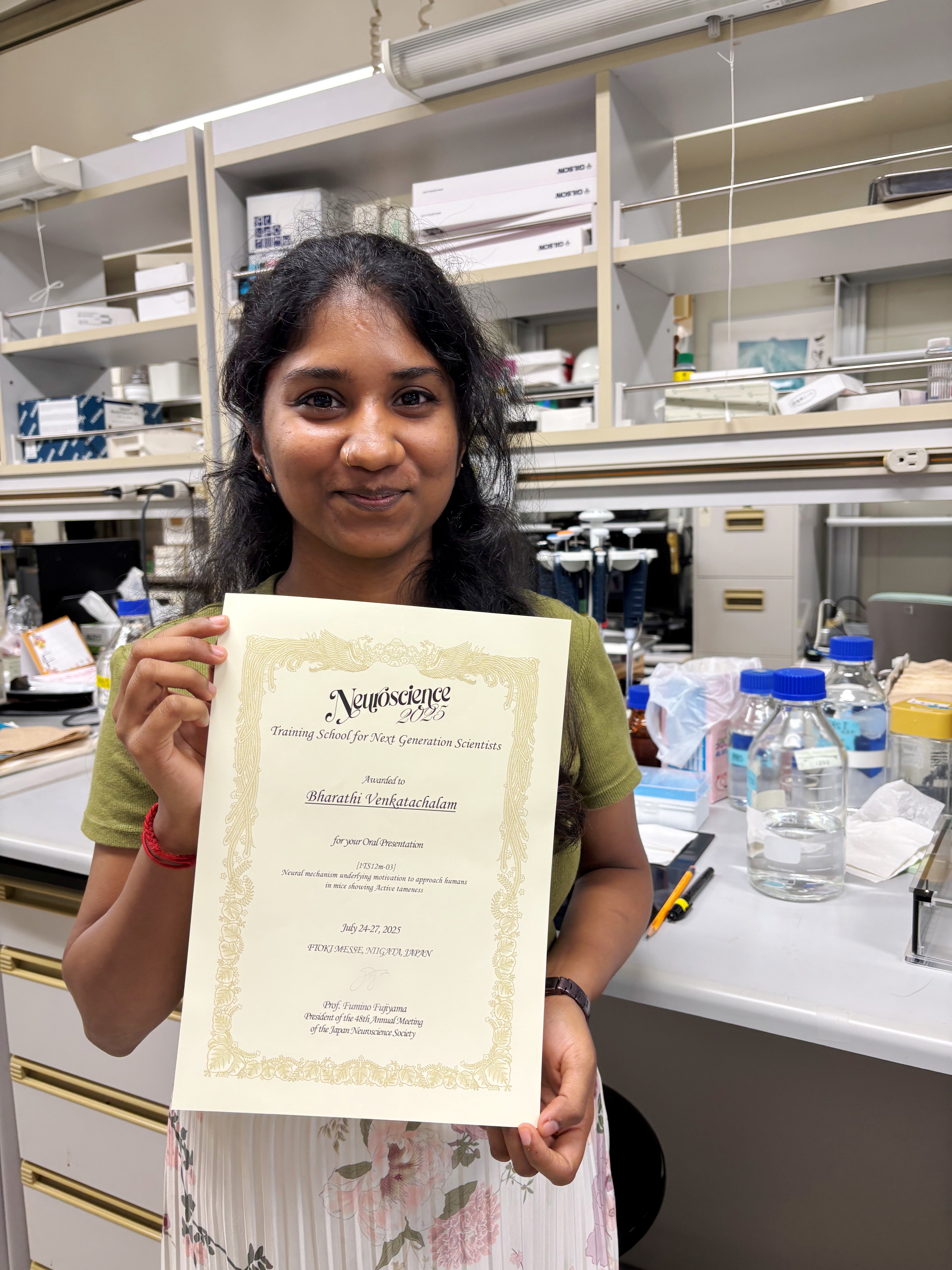

総研大生 バラティさん、日本神経科学大会で若手育成塾優秀発表賞

国立遺伝学研究所・マウス開発研究室(小出研究室)のバラティ・ヴェンカタチャラム(Bharathi Venkatachalam)さん(総研大遺伝学コースD4)が、2025年7月24日~27日に新潟市で開催された第48回日本神経科学大会で、若手育成塾優秀発表賞を受賞しました。

▶ 受賞発表タイトル:能動的従順性を示すマウスにおける人への自律的な接近行動を司る神経メカニズム

Bharathi Venkatachalamさん