Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

日本全国で「市の花」が多様化している

――制定傾向から見る地方自治体の自然観の変化――

国産コンピュータ・プロセッサで実現したヒトゲノム解析の革新的な高速化と制約無しの完全公開

プレスリリース

近年、ゲノムの読み取り技術は急速に進展を遂げていますが、ゲノム情報を希少疾患の原因究明やがん医療へ応用するには、数万人規模のヒトゲノム解析が不可欠です。これには数ペタバイト(1)に及ぶ大量のデータを処理する高度な計算技術が求められていました。

国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJ センター(センター長 有田正規)と株式会社 PEZY Computing(代表取締役社長 髙橋一夫)、株式会社 ゲノムアナリティクスジャパン(代表取締役 八谷剛史)は共同で、PEZYComputing社が開発した国産メニーコアプロセッサPEZY-SC3(2)を搭載した高速ヒトゲノム解析システム「ZettaVEGA」の実証実験を行いました。ZettaVEGAではヒトゲノム解析で最もよく使用されるソフトウェアGATKのベスト・プラクティス(3)をPEZY-SC3に移植し、メニーコアを最大限まで活かした超並列計算による高速化を実現しています。

まず、国際的によく利用される参照ゲノム配列GRCh38(4)に精度検証用のヒトゲノムデータ(5)を照合する解析をZettaVEGAで実施し、GATKベスト・プラクティスの実装と結果が99.9995%一致することを確認しました。GATKベスト・プラクティスの実装は、CPU16コアを用いても一人分のヒトゲノム解析に1日以上の計算時間を要します。

一方で、ZettaVEGA では33分で計算が完了しました。これはNVIDIA社のGPUを用いた計算時間 (H100 8枚を用いた場合に37分, V100 4枚では90分) よりも高速で、PEZY-SC3プロセッサの高い性能をよく表しています。

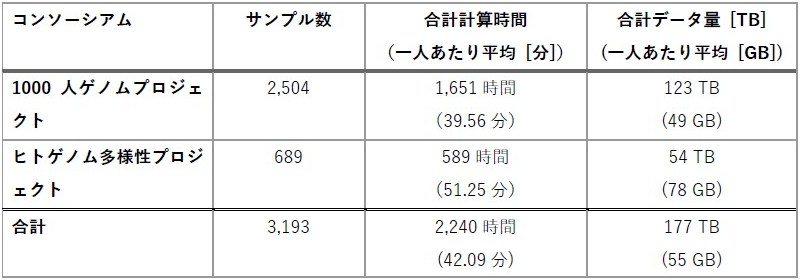

次に、GRCh38よりも新しく、完成度が高い参照ゲノム配列CHM13(4)に、4つの国際コンソーシアムが公開するデータセットを照合する解析を実施しました(表1)。CHM13との照合は更に大きな計算コストがかかりますが、DDBJ(6)とゲノムアナリティクスジャパンは照合結果をインターネットで制限を設けずに公開(7)し、誰もが利用できるようにしています。

表1 ZettaVEGA(PEZY-SC3)を用いた公開データセットの実行結果

まとめ

国立遺伝学研究所スーパーコンピュータの既存システム (NVIDIA社のV100 GPU 4枚) と比べ、ZettaVEGA を用いた計算速度は2.8倍になりました。ZettaVEGA 1台あたり、年間で約1.2万人のゲノムデータを解析できるペースです。国立遺伝学研究所ではZettaVEGAを2台導入しており、成果を公開・共有することで国内に不足する計算資源の補完に貢献しています。

■ 用語解説

(1) ペタバイト

ペタとは、ギガ(10億)の100万倍にあたります。ヒト全ゲノムの情報を1万人分管理するのに、おおよそ1ペタバイトのストレージを要します。

(2) PEZY-SC3

PEZY-SC3プロセッサはHPC(High Performance Computing) 用の高速演算コアを4,096個搭載した、超並列計算向けの高性能かつ省電力 IC チップです。

製品の解説

ZettaVEGAの解説

(3) GATKベスト・プラクティス

GATK (Genome Analysis Tool Kit) は米国ブロード研究所が開発したヒトゲノム解析用のソフトウェア群です。

複数の処理結果を比較可能にするために計算の処理過程を揃えたものをベスト・プラスクティスと呼び、世界中で利用されています。

(4) 参照ゲノム配列 GRCh38・CHM13

ゲノム解析の際に参考とするヒトゲノムの全染色体情報を参照ゲノム(リファレンスゲノム)といいます。基準ゲノム配列とよばれることもあります。GRCh38とは国際的な学術組織が公開する参照配列で、最新バージョン38は2013年より公開されています(特定個人の情報ではありません)。CHM13は胞状奇胎由来の1倍体完全ゲノムで、2022年に発表・公開されました。

(5) 精度検証用のヒトゲノムデータ

米国食品医薬品局(FDA)が提供するヒトゲノムデータ PrecisionFDA HG001を、GATKベスト・プラクティスの実装(16コアのCPUを使用)とZettaVEGA(PEZY-SC3を使用)を用いて解析し、結果の一致度を評価しました。

(6) DDBJ (DNA Data Bank of Japan)

国際的に主要な遺伝子情報のリポジトリ(投稿形式のデータベース)で、生命科学の研究者がゲノムデータを共有・公開するために利用しています。

センターウェブサイト

今回の公開データサイト

(7) ヒトゲノムデータの解析結果の公開

ヒトゲノムデータへのアクセス管理は「制限なし公開」と「制限あり公開」の2通りあります。今回の結果は、制限なし公開データセットを解析したものです。

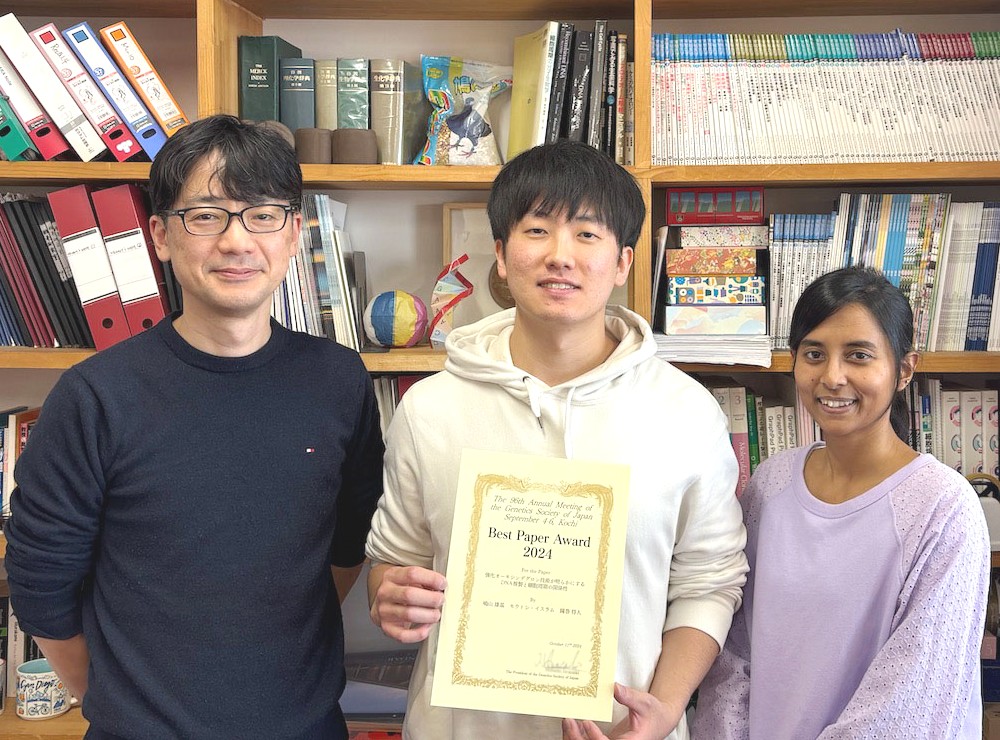

総研大生 鳩山雄基さんがBP賞を受賞

分子細胞工学研究室の鳩山雄基さん(総研大遺伝学コースD5・学振特別研究員DC2)が、9月4日-6日に高知工科大学で行われた日本遺伝学会第 96 回大会においてBP 賞を受賞しました。

・受賞発表タイトル: 強化オーキシンデグロン技術が明らかにする DNA 複製と細胞周期の関係性

・受賞者リスト

・日本遺伝学会第 96 回大会

総研大生 鳩山雄基さん(中央)

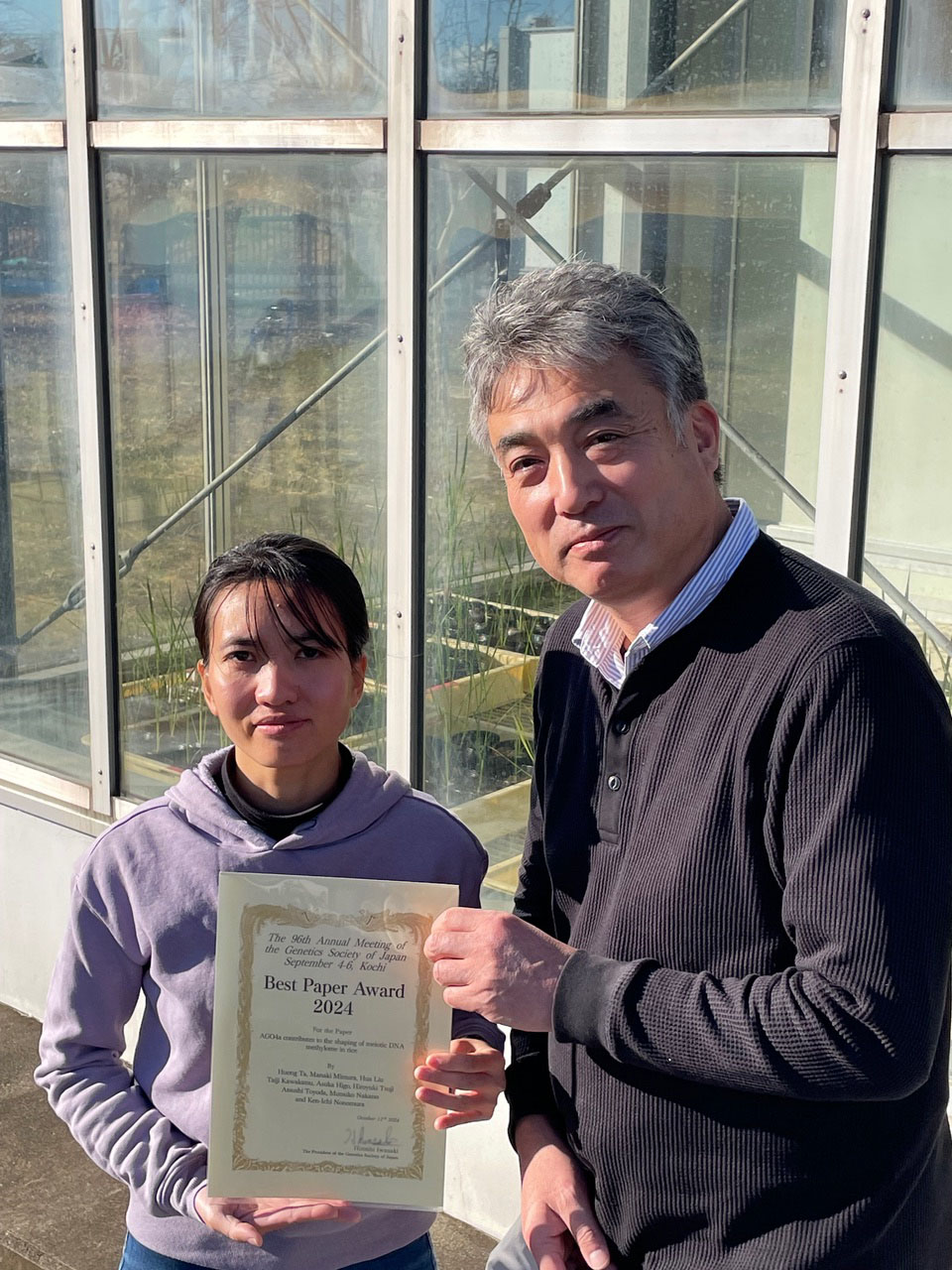

Huong Ta 研究員がBP賞を受賞

植物細胞遺伝研究室の Huong Ta 研究員(プロジェクト博士研究員)が、9月4日-6日に高知工科大学で行われた日本遺伝学会第 96 回大会においてBP 賞を受賞しました。

・受賞発表タイトル: AGO4a contributes to the epigenetic shaping of meiotic DNA methylome in rice

・受賞者リスト

・日本遺伝学会第 96 回大会

左:Huong Ta 研究員 温室にて野々村教授と。

総研大生 二橋彩音さんが「MBSJ-EMBO Poster Award優秀賞」を受賞

神経回路構築研究室の二橋彩音さん(総研大遺伝学コースD5・学振特別研究員)が11月27日-29日に福岡にて行われた日本分子生物学会の「MBSJ-EMBO Poster Award優秀賞」を受賞しました。

・受賞ポスタータイトル: 急速タンパク質ノックダウンによって明らかになった、生後発達期バレル皮質における樹状突起精緻化の新規メカニズム

・受賞日:2024年11月27日

・受賞者リスト

・第47回日本分子生物学会年会

左:二橋さん 受賞ポスターの前で

村山泰斗准教授が第21回日本学術振興会賞を受賞

染色体生化学研究室の村山泰斗准教授が、第21回日本学術振興会賞を受賞することが12/19に発表されました。日本学術振興会賞は、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰することで、その研究意欲を高め、研究の発展を支援することにより、我が国の学術研究の水準を世界の トップレベルにおいて発展させることを目的として設立された賞で、本年度は人文学、社会科学及び自然科学の全分野の470名の候補者の中から25名が選ばれました。

受賞の対象となったのは「染色体分配の正確性を保証する分子基盤の生化学的特性の解明」で、生化学的解析手法を用いた村山氏の独創的な研究は国際的にも高く評価されており、今後も世界をリードする研究者として活躍すると期待できる と評価されました。

令和7年2月に日本学士院において授賞式が行われる予定です。

村山泰斗准教授

村山准教授より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は日本学術振興会賞という栄えある賞を頂戴し、大変光栄に存じます。

遺伝研の充実した研究環境と、研究室のスタッフをはじめとして研究に携わっていただいた皆様のご尽力のおかげで、本受賞につながる発見をすることができました。

心より感謝申し上げます。今後も初心を忘れず研究を進めていきたいと思います。

ナショナルバイオリソースプロジェクト事務局 事務補佐員募集

| 【職種】 | 事務補佐員(短時間雇用職員) |

| 【募集人数】 | 1名 |

| 【勤務地】 | 静岡県三島市谷田1111 国立遺伝学研究所 |

| 【契約期間】 | 2025年1月以降(勤務開始日については応相談) ※3ヶ月契約。勤務実績等を考慮のうえ、2026年3月31日まで契約を更新します。また、契約期間は、勤務実績等を考慮のうえ、当初の採用日から3年(2025年1月15日採用の場合は2028年1月14日)を限度として、年度毎に更新することがあります。ただし、本雇用契約締結直前に情報・システム研究機構と有期雇用契約がある者は、当該契約期間を通算して5年を超えることはできません。 |

| 【職務内容】 | 国立遺伝学研究所 委託事業に係る事務補助 庶務、経理、会議・委員会、接遇、文書管理、パソコンを使用したデータ入力・資料作成、説明会などのイベント開催など その他、国立遺伝学研究所業務に係る事務支援 |

| 【応募条件】 | ・パソコンの基本操作(Word による文書作成、Excel による表作成・表計算、電子メール)ができること。 ・協調性があり、積極的に業務に取り組む意欲があること。 ・事務経験や研究業務経験があれば尚可 |

| 【就業日】 | 週5日勤務(月曜日~金曜日) 土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)は休日 時間外勤務、土・日、祝祭日に勤務を命ずる場合があります。 |

| 【就業時間】 | 事務補佐員(短時間雇用職員) 1日6時間(9:00~16:00) 休憩1時間(12:00~13:00)(応相談) |

| 【賃金形態】 | 事務補佐員(短時間雇用職員) 時給 1,034円~1,300円(学歴、経験に応じ決定) 厚生年金保険、健康保険、雇用保険に加入 |

| 【応募方法】 | 履歴書(写真貼付、保有する資格、日中の連絡先(電話、E-mail)明記)、職務経歴書を添付のうえ、封筒に「事務補佐員(委託事業事務)応募」と朱書きし郵送ください。もしくは電子メールにて送付してください(電子メールの場合、パスワードをかけるなど個人情報の漏洩にご注意下さい)。 |

| 【応募期限】 | 候補者が決定した時点で締め切ります。 |

| 【選考方法】 | 書類審査の上、面接により選考します。 ※面接対象者には、電話にて日時を連絡します。面接の際の交通費は自己負担となります。 |

| 【その他】 | ・車通勤可 ・受動喫煙防止対策:屋内禁煙(屋外喫煙場所あり) ・提出いただいた書類は、本公募の採用審査及び採用後の雇用管理のためにのみ使用し、正当な理由無く第三者に開示、譲渡及び貸与することはありません。選考終了後は、採用された方の情報を除き、すべての個人情報は責任を持って破棄します。なお、応募書類は返却いたしかねますので、ご了承ください。 |

| 【雇用者】 | 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 機構長 喜連川 優 |

| 【連絡先 送付先】 | 〒411-8540 三島市谷田1111 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 内 ナショナルバイオリソースプロジェクト事務局 大前 TEL 055-981-6809 |

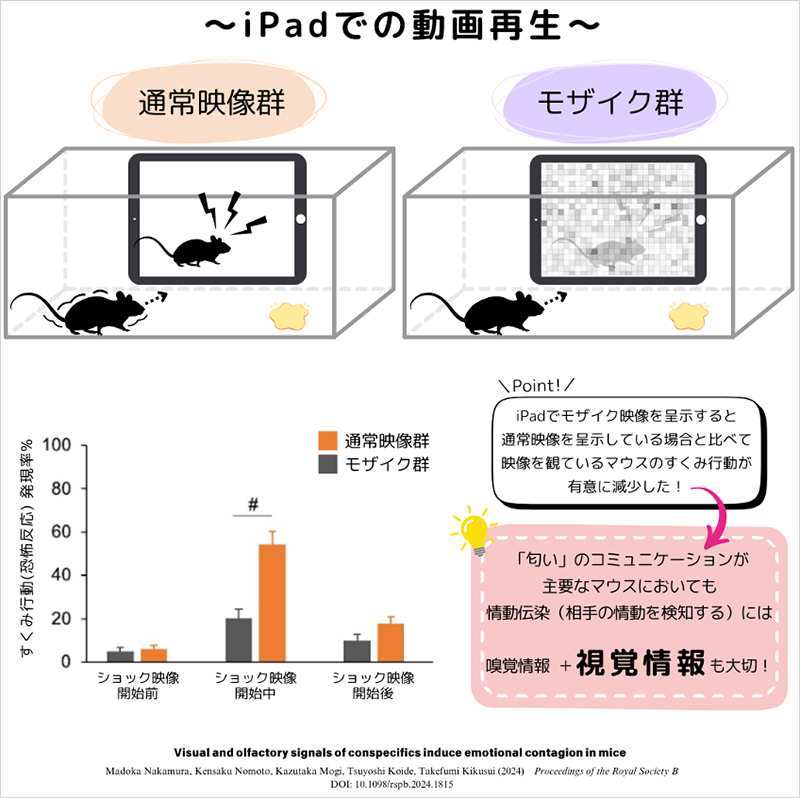

マウスの情動伝染には「嗅覚」に加えて「視覚」が重要である

Visual and olfactory signals of conspecifics induce emotional contagion in mice

Madoka Nakamura, Kensaku Nomoto, Kazutaka Mogi, Tsuyoshi Koide*, Takefumi Kikusui*

*責任著者

Proceedings of the Royal Society B (2024) 291: 20241815. DOI:10.1098/rspb.2024.1815

麻布大学大学院・獣医学研究科の中村月香修士課程学生(研究当時、現在:東京農工大学/国立精神・神経医療研究センター博士課程学生)、同大学獣医学部・介在動物学研究室の菊水健史教授、国立遺伝学研究所・マウス開発研究室の小出剛准教授らは、日本産野生由来のマウス系統(MSM/Ms)を用いて、他者の情動を検知する「情動伝染」という機能には嗅覚情報だけではなく視覚情報が不可欠であることを明らかにしました。

「情動伝染」とは、ある個体の情動が別の個体へと伝染する現象のことです。これは、共感性の最も核となる現象であると考えられており、ヒトのみならず、マウスやイヌなど多くの動物種で観察されています。

マウスは本来「嗅覚」でのコミュニケーションが主要であり、匂いを用いて情報のやりとりをしていると考えられていますが、情動伝染においては何を手がかりに他者の情動情報をキャッチしているのかは明らかになっていませんでした。

そこで今回の研究では、タブレット端末(iPad)を用いてマウスに2次元の映像を呈示し、その映像には見知らぬマウスが電気刺激により痛がっている様子を流しました。その結果、2次元の映像に加えて別室で刺激を受けた個体の尿を呈示したとき、映像を見ているマウス自身は刺激を受けていないにも関わらず、有意に高いすくみ行動(マウスの恐怖反応の一種)を発現しました。

さらにその映像にモザイク加工を施すと、施していない通常の映像を見ている時と比較して、有意にすくみ行動の発現が弱まりました。このことから、マウスの情動伝染には嗅覚情報に加えて視覚情報も重要であることが分かりました。一方、聴覚情報の重要性については、タブレットから音声が流れない場合でも、音声が流れる条件での結果と違いがなかったことから、聴覚情報は情動伝染に顕著な効果を示さないことが明らかになりました。

本研究は、日本学術振興会・JSPS科研費(no.25118007)、遺伝学研究所公募型共同研究・NIG-JOINT(84A2014, 33A2015, 35A2016)の支援を受けて行われました。

本研究成果は、2024年12月11日付で国際科学雑誌『Proceedings of the Royal Society B』オンライン版に掲載されました。

津田勝利助教が日本育種学会と日本植物生理学会の奨励賞を受賞

植物細胞遺伝研究室 津田勝利助教が日本育種学会奨励賞と日本植物生理学会奨励賞を受賞しました。

・日本育種学会奨励賞

受賞タイトル:イネ科植物における茎形成機構の研究

育種および育種学上優れた業績をあげ,さらに将来の活躍が期待できる若手会員に対して送られる賞です。授賞式は令和7年(2025年)春に開催される予定です。

・日本植物生理学会奨励賞

受賞タイトル:茎の初期発⽣機構の研究

授賞式は2025年3月に金沢で行われる予定です。

津田勝利助教より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は日本育種学会奨励賞と日本植物生理学会奨励賞という栄えある賞をいただき、大変光栄に思います。遺伝研の充実した研究環境と、研究にお力添えいただいた皆さまのおかげで、これまで手付かずだった植物の茎の発生メカニズムにチャレンジすることができました。今後も挑戦を続け、植物に潜む美しい仕組みを一つでも多く解き明かしていきたいと思います。

津田勝利助教

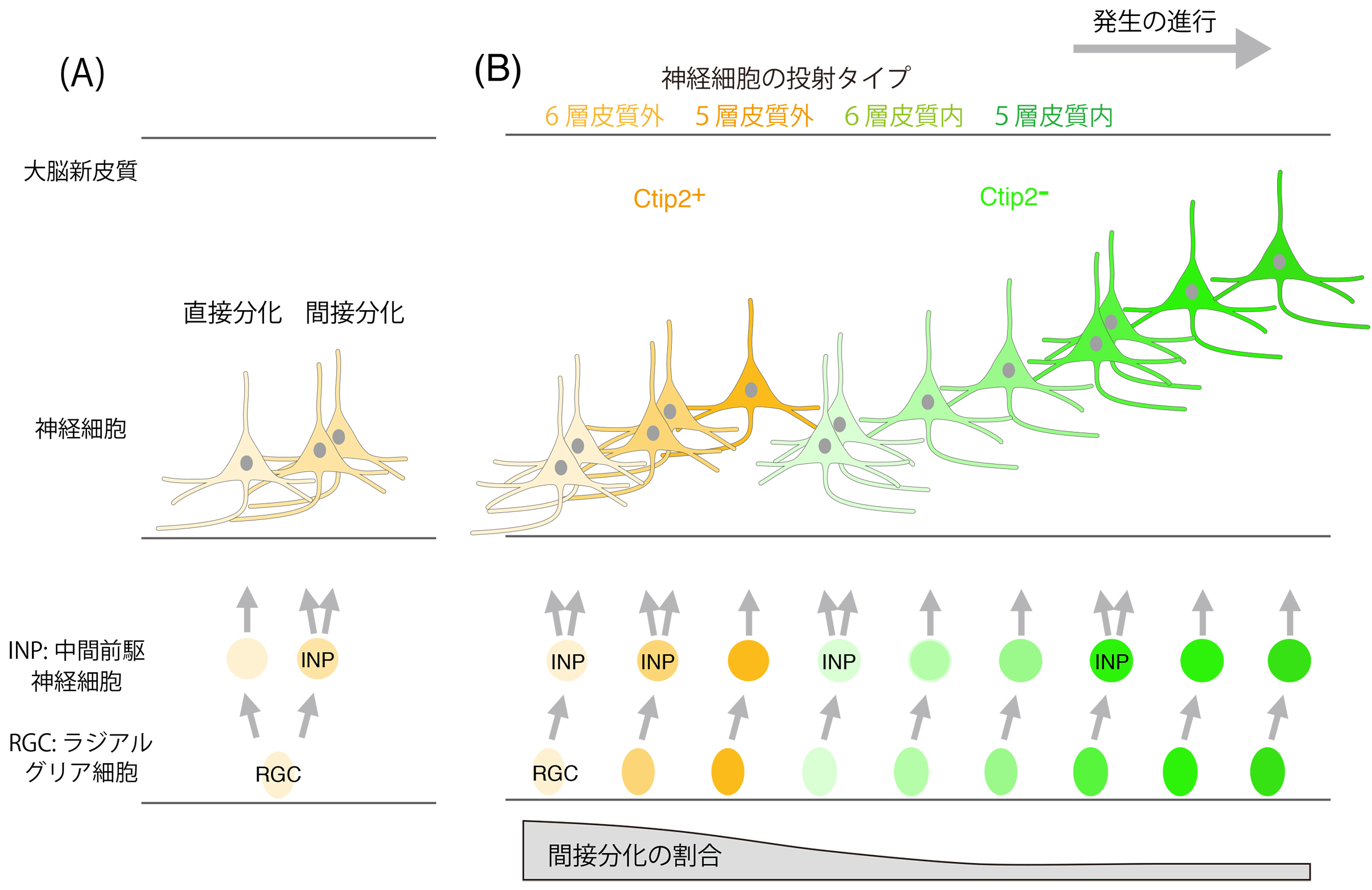

大脳皮質の神経幹細胞は、直接および間接分化のいずれにおいても同じ時間軸に沿って神経細胞に分化する

Neuronal fate resulting from indirect neurogenesis in the mouse neocortex

Hatanaka Y, Yamada K, Eritate T, Kawaguchi Y, Hirata T.

Cerebral Cortex Volume 34, Issue 11, November 2024, bhae439 DOI:10.1093/cercor/bhae439

哺乳類で大きく発達した大脳新皮質は6層構造を示し、各層には特定の機能を持つ神経細胞が配置しています。このうち約8割を占める興奮性神経細胞は脳室帯に並ぶラジアルグリア細胞(RGC)と呼ばれる神経幹細胞から生まれます。RGCは神経細胞を生む分裂過程で、RGCと神経細胞を生じる「直接分化」と、RGCと中間神経前駆細胞(INP)を生じ、さらにこのINPから神経細胞を生じる「間接分化」を示すことが培養系を用いたイメージングの結果から報告されてきました。しかし、これらの分化様式がどの程度実際の皮質形成に寄与しているのか、また神経細胞タイプとどの様関連しているのかは不明でした。

今回、大阪大学大学院の旧細胞分子神経生物学研究室の畠中らは、国立遺伝学研究所の脳機能研究室の平田らが開発したNeurog2CreERマウスを用いてこの問題に取り組みました。まず、Neurog2CreERマウスに薬剤を投与することにより、特定の時期にRGCから分裂を経て神経に分化方向が決まった細胞(INPを含む)に組換えを誘導できることを明らかにしました。この時、再度分裂した細胞には核酸類似体を取り込ませることで間接分化由来の神経細胞を見分けられる方法を確立しました。この方法を用いて解析を行なった結果、間接分化は神経新生の初期にその割合が高いこと、どちらの分化様式であっても、分化の時間軸に沿ったタイプの神経細胞になることがわかりました。さらに、1つのINPから生まれる娘神経細胞の関係を解析するためNeurog2CreERマウスをMADMマウスに交配させ、解析を行なったところ、主としてINPからは1回の分裂で2つの神経細胞が生まれること、これらは相互によく似たタイプであることがわかりました。

以上の結果より、直接分化も間接分化も同じ時間軸に沿った神経細胞タイプを生み出すこと、この時、間接分化は似たタイプの神経細胞数を効率よく増やしていることが考えられます。哺乳類の中でも、サルやヒトでは、マウスに比べて大脳新皮質の神経細胞数はさらに増大していますが、今回の解析結果は進化の過程でどの様に新皮質が拡大していったのかを考える重要な情報になると考えられます。

本研究は科研費(JSPS 16K07011, 20K06891, 23K05988, 23K27272)ならびにNIG-JOINT(33A2018,45A2019, 21A2020, 21A2021, 51A2022)の支援を受けて実施しました。

図:(A)神経細胞は、幹細胞であるラジアルグリア細胞(RGC)から生まれます。この時、RGCの分裂によって直接神経細胞が生まれる「直接分化」と、中間神経前駆細胞(INP)を介して神経細胞が生まれる「間接分化」があります。(B)今回の研究では、神経産生の初期には間接分化の頻度が高いこと、直接・間接分化のいずれにおいても、神経細胞は同じ発生時間軸に沿った細胞タイプ分化することがわかりました。また、INPを介する間接分化から生まれた神経細胞は、よく似たタイプに分化することから同タイプの神経細胞数を増幅する役割があると考えられます。

大学院見学会を2月19日(水)に開催(申込〆切:2月18日)

生体内標的タンパク質分解技術を開発

−狙ったタンパク質を高効率・迅速に分解−

近藤 滋 国立遺伝学研究所長が就任しました (2024年12月1日)

国立遺伝学研究所 第11代所長に近藤 滋(こんどう しげる)博士が就任しました。

近藤 滋博士は、これまで分子遺伝学的研究に加えて、生物の模様や形態形成のような発生現象に数理科学を導入する独自性の高い研究に邁進され、数理発生生物学という融合研究を確立されました。

国立遺伝学研究所は近藤 滋博士を所長とする新体制のもと生命科学研究の発展に貢献することを目指します。

(略 歴)

昭和63年 京都大学大学院医学研究科 博士課程修了

昭和63年 東京大学医学部生化学教室 博士研究員

平成2年 バーゼル大学バイオセンター 博士研究員

平成5年 京都大学医学部医化学教室 助手

平成9年 徳島大学総合科学部 教授

平成14年 理化学研究所発生・再生科学総合研究センター チームリーダー

平成15年 名古屋大学理学部 教授

平成21年 大阪大学大学院生命機能研究科 教授