Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

Xiaoxuan Zhu研究員と総研大生 鳩山雄基さんが「Excellent Poster Award」を受賞

分子細胞工学研究室(鐘巻研究室)のXiaoxuan Zhuさん(ポスドク研究員)、鳩山雄基さん(総研大遺伝学コースD5・学振特別研究員DC2)が、2024年11月18日-22日にかけて福岡にて開催された国際学会 The 12th 3R+3C International Symposiumにてポスター発表を行い、「Excellent Poster Award」を受賞しました。

3R+3C International Symposiumは2年に一度開催される、DNA複製(Replication)・修復(Repair)・組み換え(Recombination)およびクロマチン(Chromatin)・染色体(Chromosome)・細胞周期(Cell Cycle)に関する研究分野の国際学会です。

Zhuさん(左) と 鳩山さん(右)

総研大生 南克彦さん・島添將誠さんが「Excellent Poster Award」を受賞

ゲノムダイナミクス研究室の南克彦さん(総研大遺伝学コースD5・学振特別研究員DC2)・島添將誠さん(総研大遺伝学コースD3・学振特別研究員DC1)が、2024年11月18日-22日に福岡で開催された国際学会the 12th 3R+3C International Symposiumでポスター発表をおこない、「Excellent Poster Award」を受賞しました。

3R+3C International Symposiumは、DNA複製(Replication)・修復 (Repair)・組み換え(Recombination)およびクロマチン(Chromatin)・染色体(Chromosome)・細胞周期(Cell Cycle)に関する研究の国際学会です。

南さん(左) と 島添さん(右)

植物進化研究室 技術補佐員募集

| 【募集人数】 | 1名 |

| 【職務内容】 | 技術補佐員(短時間雇用職員)として、研究補助業務を担当していただきます。具体的には、植物栽培、培養、培地調製、分子生物学実験、実験データのPC整理などのうち、いくつかの業務を相談の上でお任せします。未経験の業務を担当する場合でも、適切な指導を行います。職務内容を契約期間中に変更する予定はありません。 |

| 【勤務地】 | 静岡県三島市谷田1111 国立遺伝学研究所(変更の予定なし) |

| 【配属部署】 | 新分野創造センター 植物進化研究室 |

| 【応募資格】 | 以下の三つの条件を満たす方を募集しています。 1. 理系の専門学校、高専、短大、大学、または大学院を卒業していること、着任までに卒業見込みであること、もしくは関連する職務経験を有すること。関連する職務経験とは、企業、大学、研究所での研究補助業務などを含みます。 2. マイクロソフトエクセル・ワードの取り扱いを含むパソコンの基本操作ができること。 3. 研究室の一員として協調性をもって職務に取り組む意欲があること。 |

| 【着任時期】 | 2025年1月から4月の間の雇用開始を希望しますが、着任日については相談のうえ柔軟に対応します。 |

| 【契約期間・更新】 | 雇い入れ時の契約期間は2026年3月31日までとなり、以降は事業年度(4月1日から翌年の3月31日まで)ごとに雇用契約を更新する可能性があります。更新の可否は、雇用中の勤務実績等を考慮の上判断します。詳細については、「情報・システム研究機構 短時間雇用職員就業規則」をご参照ください。 |

| 【勤務時間】 | 勤務は月曜日から金曜日の間で、週に3日から5日、9:00~16:00(うち昼休憩1時間)を予定していますが、一週間の所定の勤務時間が30時間以下となる範囲においてご相談に応じます。土・日曜日、祝日法による休日、12月29日から翌年1月3日、その他特に指定する日が休日となります。勤務条件に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。詳細については、「情報・システム研究機構 短時間雇用職員就業規則」をご参照ください。ご家族の急な病気や学校行事にも対応しやすい職場です。 |

| 【給与・待遇】 | 研究所の給与規定に準じて、時間給1,068円~1,300円を支給します。勤務条件に応じて、健康保険、年金、雇用保険、労災保険に加入します。支給要件を満たした場合に通勤手当等を支給します。車通勤も可能です。勤務条件の詳細については、「情報・システム研究機構 短時間雇用職員就業規則」をご参照ください。 |

| 【就業場所における受動喫煙 防止のための取組事項】 | 指定喫煙所を除き敷地内禁煙です。 |

| 【応募方法】 | 履歴書のPDFファイルを添付の上、植物進化研究室・福島健児(

)宛にEメールでご応募ください。上記Eメールアドレスへの応募前のお問い合わせも歓迎いたします。応募に際して、Eメールの件名には「植物進化研究室 技術補佐員応募」を明記してください。履歴書には以下の情報を記載してください。 ・学歴 ・職歴(担った役割や業務内容) ・Eメールアドレス ・電話番号 ・その他、選考で参考となる情報 |

| 【募集期間】 | 応募のあったものから随時選考を行い、採用が決まり次第募集を締め切ります。 |

| 【選考方法】 | 応募日から一ヶ月以内に、書類選考の可否をEメールにて通知します。書類選考を通過された方のみ、対面またはオンラインによる面接を実施します。応募書類は「情報・システム研究機構 個人情報保護規程」 に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用します。これらの個人情報は、正当な理由なく第三者に開示、譲渡及び貸与することはありません。情報・システム研究機構では、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の趣旨に則って選考を行います。 |

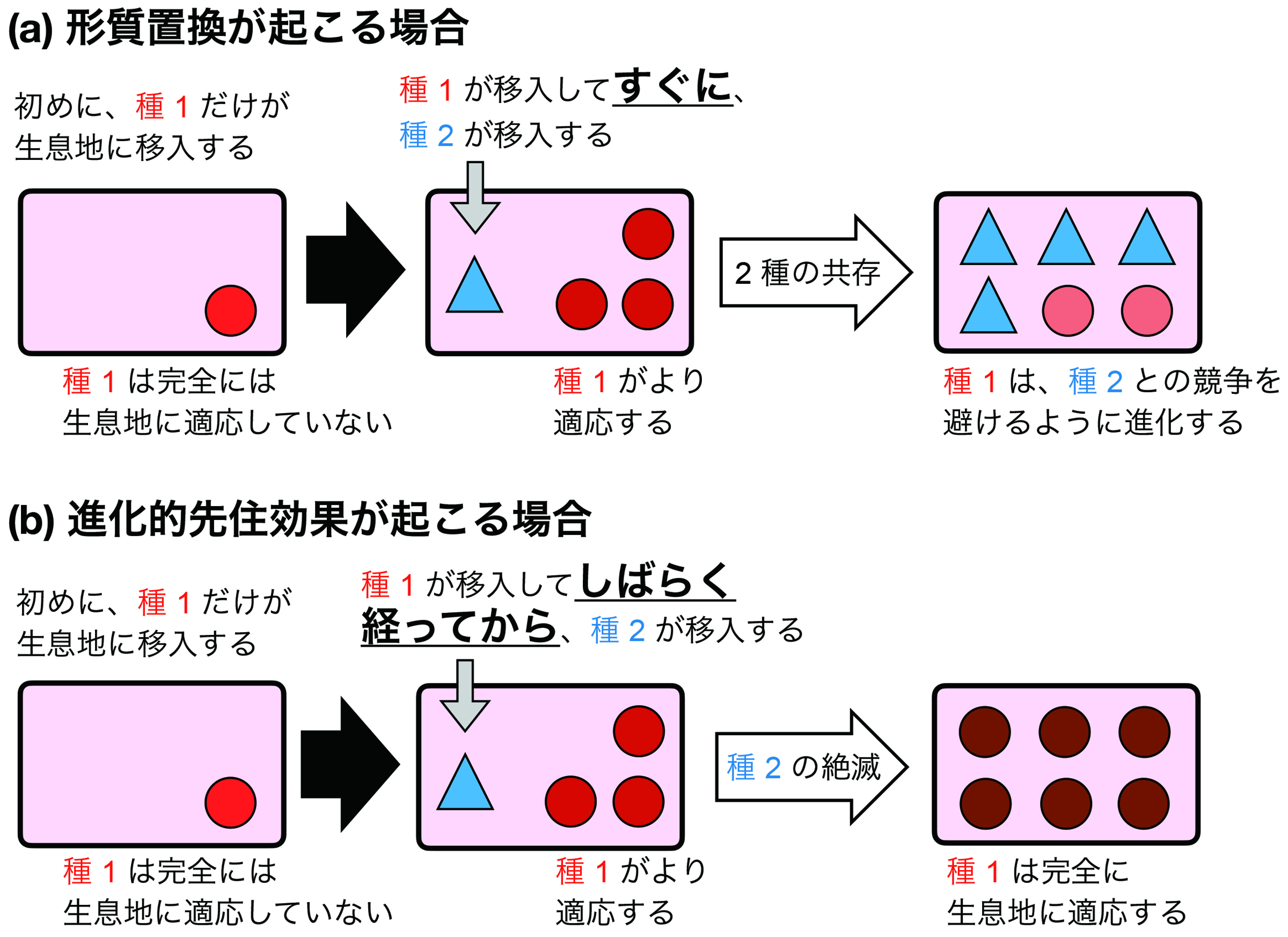

共存か、絶滅か? カギを握るのは「タイミング」

〜生態系の新しい理解に向けた理論研究〜

プレスリリース

Character displacement or priority effects: immigration timing can affect community assembly with rapid evolution

Keiichi Morita, Masato Yamamichi

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2024) 291: 20242145. DOI:10.1098/rspb.2024.2145

私たちの身の回りには実に様々な生き物が共存しています。例えば、森の中には似たような餌を食べる鳥が複数種生息しています。ここで、もし新しい種が環境に加わるとすると、なぜある時は平和に共存し、またある時は、一方が絶滅してしまうのでしょうか?

国立遺伝学研究所 新分野創造センター 理論生態進化研究室の山道真人准教授と東京大学修士課程大学院生 森田慶一(当時、現・総合研究大学院大学博士課程 大学院生)は、生物種の「共存」と「絶滅」を決定づける重要な要因を解明しました。その鍵を握るのは、生物が新しい環境に到達する「タイミング」だということが明らかになりました。

従来の研究では、生き物の集団には、形質置換による共存と、進化的先住効果による絶滅という2つのプロセスが起こることが知られていました。本研究では、2種が競争する数理モデルを用いて、2つのプロセスを統合する理論的枠組みを構築しました。その結果、2つの種が比較的近い時期に入ってきた場合、形質置換が起こって、後から移入してきた種が定着し共存しますが、2つの種の入ってくる時期に大きな差がある場合、進化的先住効果によって、後から移入してきた種が定着せず絶滅することがわかりました。

今後、本研究の理論的枠組みを拡張していくことで、より複雑な野外の生物群集の理解を深め、外来種対策や絶滅危惧種の保全、自然資源管理などへ貢献することが期待されます。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(課題番号:19K16223、20KK0169、21H02560、22H02688、22H04983)、科学技術振興機構CREST (課題番号:JPMJCR23N5)、稲盛研究助成、オーストラリア研究評議会Discovery Project(課題番号:DP220102040)、理化学研究所数理創造プログラム(iTHEMS)の研究助成を受けて実施されました。

本研究は、2024年11月20日にProceedings of the Royal Society B: Biological Sciencesに掲載されました。

図: (a) 形質置換が起こると、資源(ニッチ)分割により2種間の競争が弱まり、共存が起こります。 (b) 進化的先住効果が起こる場合、先に移入した種1(赤い丸)が局所適応してニッチを独占することで、後から移入した種(青い三角)が定着せずに絶滅します。ここでは、色が濃いほど、生息地に局所適応していることを示しています。

特別共同利用研究員 宇佐美朋子さんがポスター賞を受賞

神経システム病態研究室(浅川研究室)にて遺伝研特別共同利用研究員として研究している宇佐美朋子さん(慶應義塾大学)が11月16日に開催された東京糖鎖研究会(GlycoTOKYO 2024)で研究成果の発表を行い、ポスター賞を受賞しました。

・発表タイトル:ゼブラフィッシュにおけるC型糖転移酵素DPY19L1と脊椎形成の関係

・神経システム病態研究室(浅川研究室)

・東京糖鎖研究会(GlycoTOKYO 2024)

遺伝研の「特別共同利用研究員」とは、遺伝学又はこれに関連した幅広い学際分野で研究を行っている大学院学生を対象とし、当該学生の在籍する大学院研究科長からの要請を受けて、本研究所の教員が特定の研究課題について、一定の期間研究指導を行う制度です。

2025年度特別共同利用研究員募集案内

宇佐美さん と ポスター賞の賞状

【大学院生対象】2025年度特別共同利用研究員 募集開始

ゲーム理論の数理モデル解析により、人々の協力行動と環境の間の複雑な相互作用を解明

プレスリリース

A complete classification of evolutionary games with environmental feedback

Hiromu Ito & Masato Yamamichi.

PNAS Nexus (2024). 3 (11): pgae455. DOI:10.1093/pnasnexus/pgae455

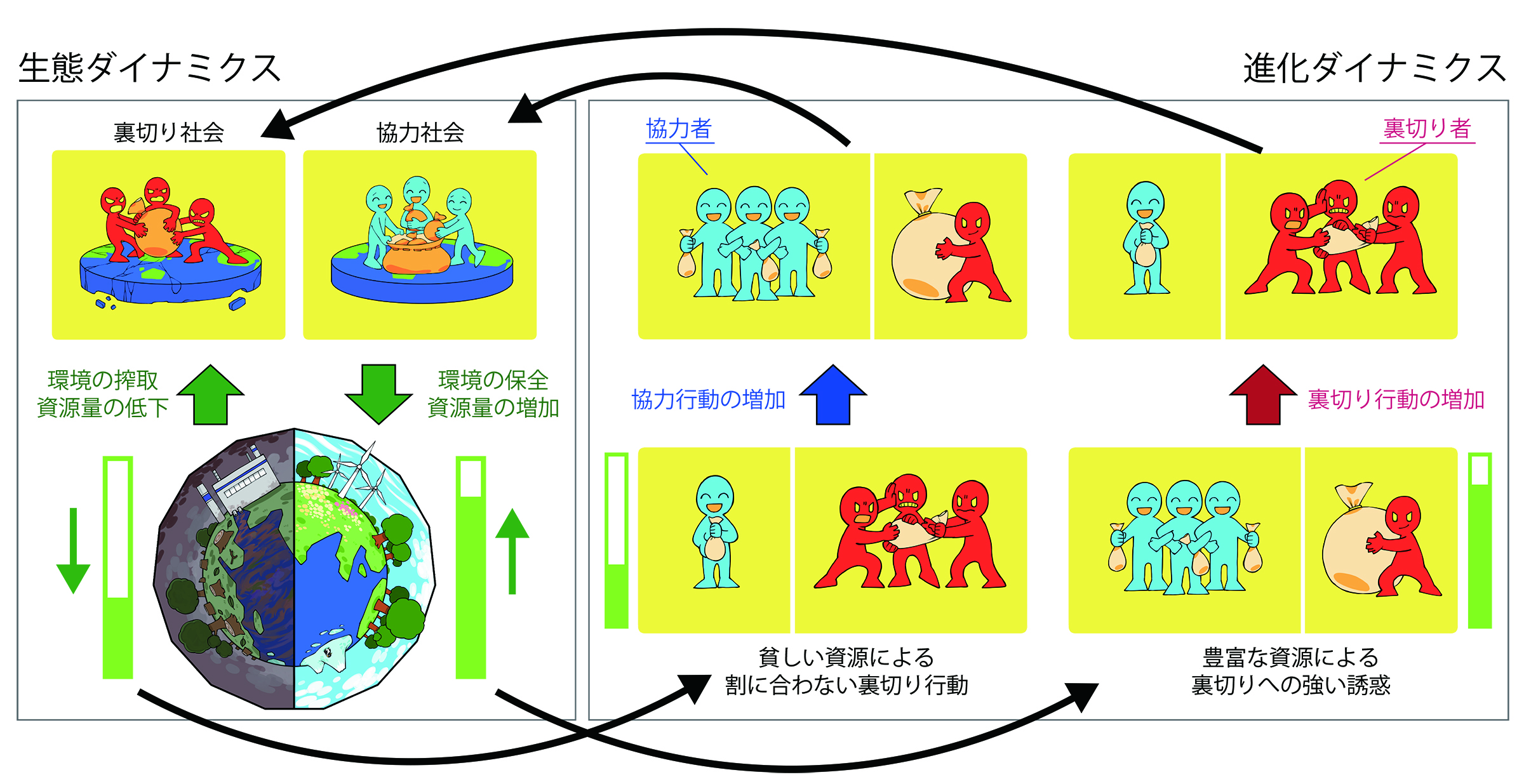

国立遺伝学研究所新分野創造センター理論生態進化研究室の山道真人准教授と長崎大学熱帯医学研究所国際保健学分野の伊東啓准教授は、社会における協力行動が環境中の資源量と相互作用する一般的なゲーム理論の数理モデルを解析し、複雑なフィードバックがもたらす結果を明らかにしました。

ヒトを含むさまざまな生物では、他個体と協力する行動が広く見られます。個体が合理的に振る舞うと、集団全体にとっての最適な選択と一致しない「社会的ジレンマ」という葛藤がしばしば生じるにもかかわらず、なぜ協力行動は存在するのだろうか、という問いに答えるために、「進化ゲーム理論」が精力的に研究されてきました。

社会的ジレンマの代表的な例として、「共有地の悲劇」があります。これは、誰もが自由に利用できる共有資源(放牧場・漁場など)を各自が利己的に奪い合うことで、資源が過剰に消耗・枯渇してしまう状況を指します。共有地の悲劇は、漁業経済学や保全生態学でよく調べられてきました。共有地の悲劇を回避するためには、協力行動と環境中の資源量が互いに影響し合う「環境フィードバック」を取り入れた進化ゲーム理論の枠組み(図)が有効なアプローチとなります。しかし、先行研究は限られた社会的ジレンマの状況にのみ焦点を当てていました。

本研究では、環境フィードバックを考慮した進化ゲーム理論のもとで、全ての社会的ジレンマを網羅した理論的枠組み(数理モデル)を構築しました。これにより、初期状態に依存して協力が維持されて、共有地の悲劇を回避できる状況や、協力行動と資源量の間に周期的な変動が生じる状況など、複雑なフィードバック動態が幅広い条件のもとで起きることが明らかになりました。

このような一般的なモデルで得られた成果をもとに、環境問題や公衆衛生の問題など、個別の社会問題に特化したモデルを構築・解析することで、生態系と社会の間にある複雑な相互作用についての理解が深まり、両者を望ましい方向へ誘導できるようになると期待されます。

本研究は、JSPS科研費17H04731、19K16223、19KK0262、 20KK0169、21H01575、21H02560、22H01713、 22H02688、22H04983、23KK0210、NIG-JOINT(96A2023、73A2024)、Australian Research Council (ARC) Discovery Project (DP220102040)の助成を受けました。

図: 環境フィードバックを含むゲーム理論モデルの構造

人々の行動が環境(資源量)に影響し、環境が人々の行動に影響するフィードバックを表現している。

鏡像対称な器官を作るメカニズム

Distinct functions of three Wnt proteins control mirror-symmetric organogenesis in the C. elegans gonad

Shuhei So, Masayo Asakawa and Hitoshi Sawa

eLife (2024) Nov 1:13:e103035 DOI:10.7554/eLife.103035

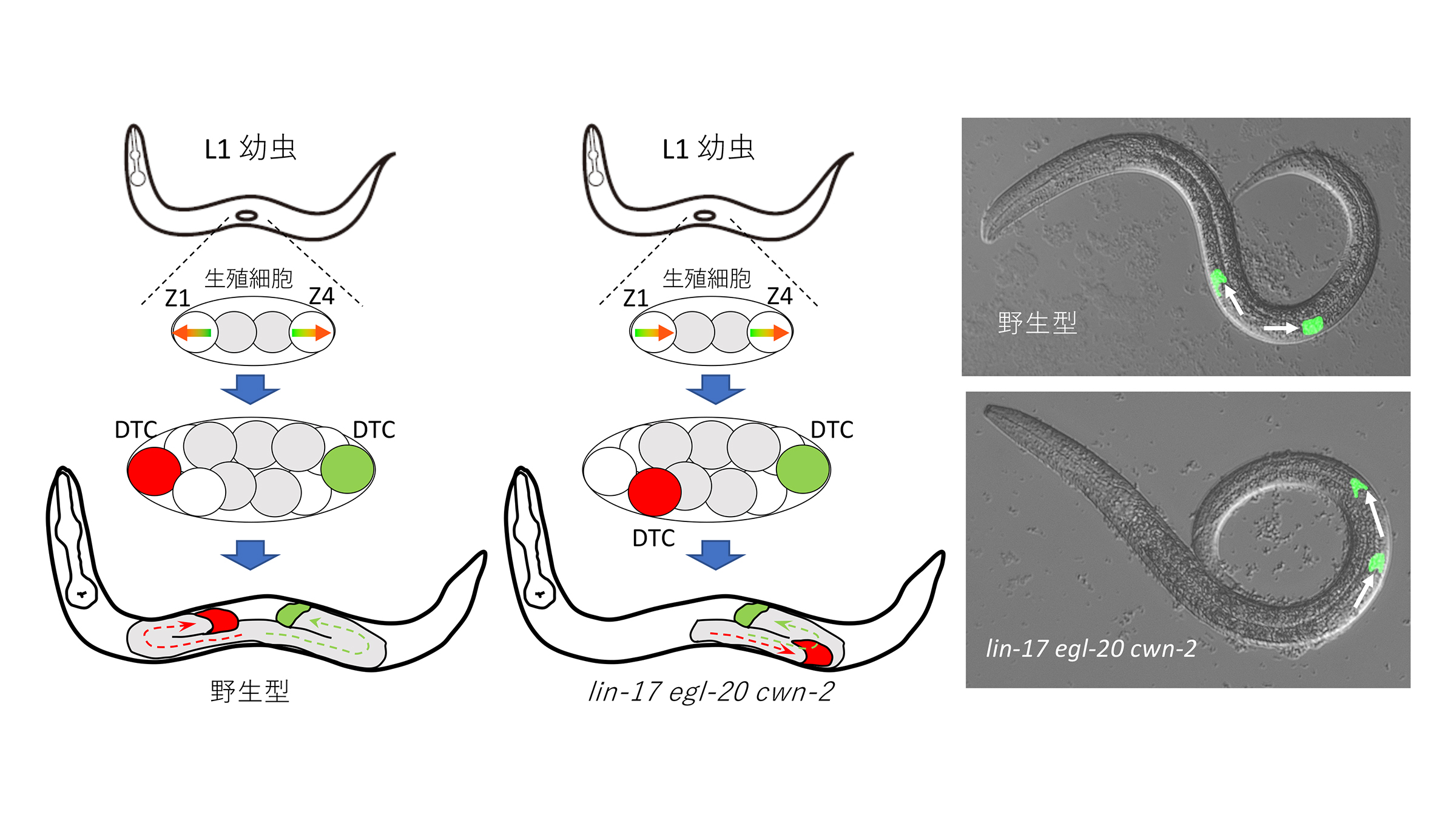

多くの器官は鏡像対称な形をしています。そのためには器官形成時に、同等な位置にある細胞が同じ運命を持ち、鏡像対称な挙動・移動をする必要があります。

線虫C. elegansの生殖巣は前後方向に鏡像対称な構造をしています。これは、生殖巣の伸長をガイドする二つのdistal tip細胞(DTC)が、それぞれ前方、後方に移動するからです。DTCはその前駆細胞(Z1とZ4)から二回の非対称分裂を経て作られます。Z1とZ4は鏡像対称な極性を持つために、DTCも極像対称な位置(生殖巣の遠位端)に作られると考えられます。

今回、多細胞構築研究室の澤斉教授、宗修平研究員(当時)らは、SGP細胞の鏡像対称な極性が三種類のWntタンパク質(シグナル分子)とWnt受容体であるLIN-17/Frizzledの冗長的働きによって制御されていることを明らかにしました。LIN-17はWnt受容体ですが、Wntと無関係に働きます。また三種類のWnt(CWN-1、CWN-2,EGL-20)は全く異なる効果を持っています。CWN-2は、Z1とZ4に反対向きの(つまり鏡像対称な)極性を、CWN-1はZ1・Z4共に同じ方向の極性を誘導します。さらにEGL-20は、CWN-1の働きを阻害します。lin-17 egl-20 cwn-2三重変異体では、Z1細胞の極性が逆転し、Z4細胞と同じ方向に極性化する結果、Z1由来のDTCは生殖巣の前端ではなく中央に作られます。そして、Z1由来のDTCは、後方に移動してしまいます。鏡像対称な極性形成により、DTCが生殖巣の遠位端に正しく配置されることで、鏡像対称な細胞移動および器官形成が制御されていることが明らかになりました。

本研究は科研費(JP16H04797)、武田科学振興財団およびNIG-JOINTの支援を受けて実施しました。

図:左:C. elegans野生型の生殖巣の発生。Z1、Z4細胞は鏡像対称な極性を持ち、二つのDTCを生殖巣の遠位端に作り出す。それぞれのDTCは遠位方向に移動する。中央;lin-17 egl-20 cwn-2変異体では、Z1の極性が逆転し、DTCが生殖巣の中央に作られ、Z1由来のDTCが後方に移動する。右:移動中のDTC(緑)の写真