Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

【先進ゲノム支援】 2024年度支援課題公募のお知らせ

総研大生 西村瑠佳さんが「SOKENDAI賞」を受賞

脳機能研究室に所属する西村瑠佳さんが総合研究大学院大学(総研大)の第12回「SOKENDAI賞」を受賞しました。

SOKENDAI 賞は、特段に顕彰するに相応しい研究活動を行い、その成果を優れた学位論文にまとめて課程を修了し、学位を取得した学生を表彰するものとして、2018年度に創設されました。授賞式は2024年3月22日に学位記授与式の中で行われ、 山本副学長から賞状とトロフィーが贈られました。西村さんは、SOKENDAI賞以外にも遺伝学コースの「森島奨励賞」を受賞しています。

▶ 学位論文タイトル:

Ancient Viral Discovery and Characterization Using Ancient DNA Sequencing Data

西村さんより受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この度は栄誉ある賞を頂戴し、大変光栄に存じます。

2019年の春に入学した時は研究者としてのスタートラインに立てていなかった私が、無事学位取得できただけでなく、修了に際して賞をいただくことができたのは、5年間に渡って研究生活、そして大学院生活をサポートしてくださった皆様のお陰だと感じております。

遺伝研では研究室内外の先生や研究員の方に指導していただく機会がたくさんあり、議論などを通じて、研究手法そのものだけでなく研究への向き合い方といった研究者として必要不可欠な素養も身につけることができました。

5年間の大学院生活で学んだことを糧に、世界で活躍することを目指して頑張ります。

最後に、指導教員の井ノ上先生、平田先生をはじめとする先生方や職員の皆様、学生の仲間に改めて感謝申し上げます。

総研大生 西村瑠佳さんが森島奨励賞を受賞

総合研究大学院大学 遺伝学コースが独自に行っている「森島奨励賞」の選考が、2023年度後期の学位出願者に対して行われ、脳機能研究室に所属する西村瑠佳さんが受賞しました。

・西村瑠佳(脳機能研究室 平田研究室)

「Ancient Viral Discovery and Characterization Using Ancient DNA Sequencing Data」

授与式が2024年3月12日に行われ、花岡所長から賞状と研究奨励金が贈られました。

▶ 森島奨励賞とは

総研大遺伝学専攻で優秀な研究成果を発表して学位を取得した学生に、その研究内容を称えるとともに今後のさらなる発展を促す目的で贈られます。

▶ 遺伝学の先達

草原性絶滅危惧チョウ類と生息環境の保全方法を解明

-アサマシジミ北海道亜種の生活史を踏まえた草刈りの有効性を実証-

プレスリリース

Effect of mowing on population maintenance of the endangered silver-studded blue butterfly, Plebejus subsolanus (Lepidoptera: Lycaenidae), throughout its life cycle in Japan

Masato Hayamizu, Naoyuki Nakahama, Atsushi Ohwaki, Gohta Kinoshita, Yoko Uchida, Nobuyoshi Koyama, Kazutaka Kida

Journal of Insect Conservation 2024 March 27 DOI:10.1007/s10841-024-00552-9

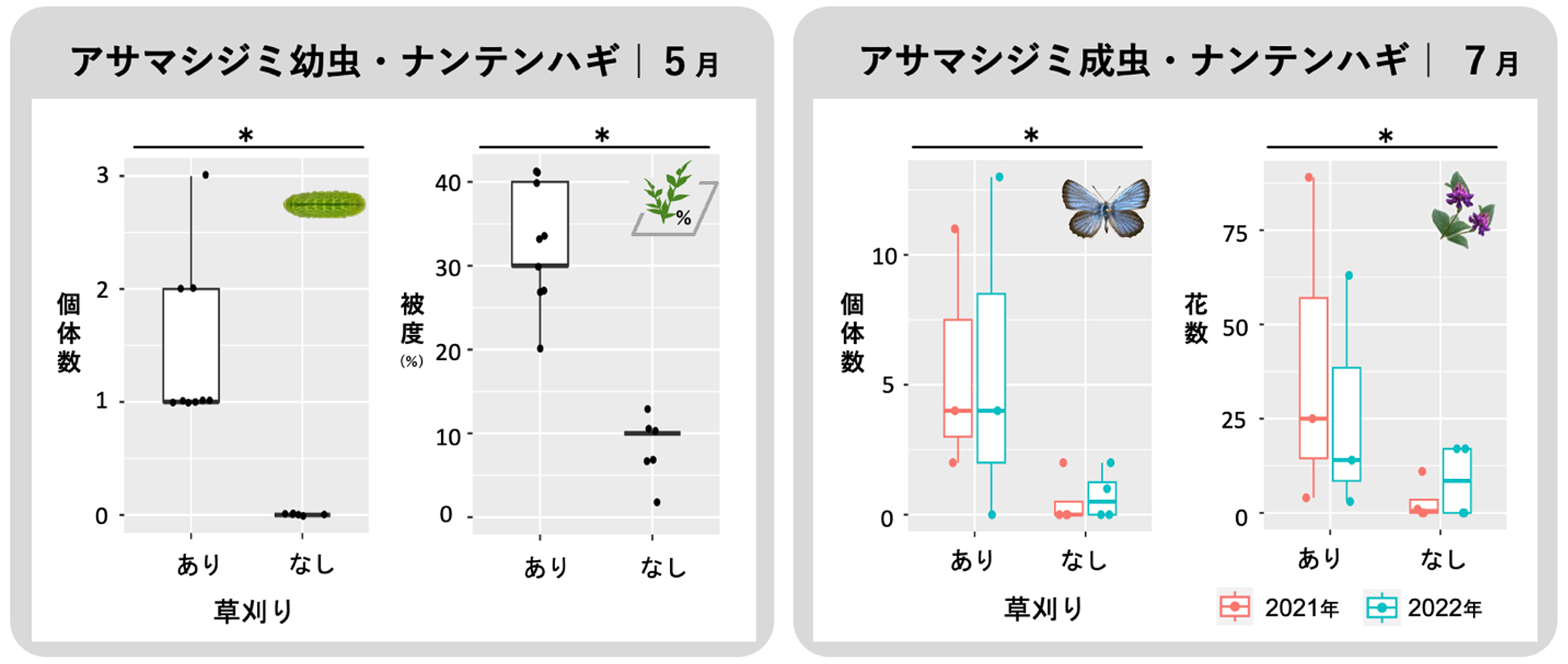

速水将人(北海道立総合研究機構)、中濵直之 (兵庫県立大学 兼 兵庫県立人と自然の博物館)、大脇淳(桜美林大学)、木下豪太(国立遺伝学研究所)、内田葉子 (北海道立総合研究機構)、小山信芳(丸瀬布昆虫生態館)、喜田和孝(丸瀬布昆虫生態館)らの研究グループは、草原性絶滅危惧チョウ類で国内希少野生動植物指定種のアサマシジミ北海道亜種の保全に効果的な生息地管理方法を解明しました。本研究では、アサマシジミ北海道亜種の保全地がある陸上自衛隊遠軽駐屯地演習場において、本種の生活サイクル(卵・幼虫・さなぎ・成虫)の中でもエサを食べない段階(卵期・さなぎ期)に草刈りを実施しました(図1)。その結果、同保全地に生息するチョウの種数・個体数および開花植物の種数・花数にマイナスの影響を与えることなく、アサマシジミ北海道亜種の幼虫や成虫の個体数、および本種のエサ植物ナンテンハギの被度(単位面積あたりに占める割合)と花数を増加させる効果があることを明らかにしました(図2)。

本研究は、現在絶滅が危ぶまれているアサマシジミ北海道亜種や、その他の草原性生物の生息環境の維持・保全に貢献する重要な成果と言えます。また、自衛隊演習場が貴重な絶滅危惧種の生息場所として機能していることを示しています。本種は、遠軽町以外では防風林にも生息が確認されていますが、筆者らのこれまでの研究で、下草刈りが行われる若い林や林縁が、本種のエサ植物ナンテンハギにとって好適な環境であることがわかっています。そのため、本種の遠軽町以外の生息地や、その周辺の防風林、未知の生息地がある可能性の高い地域でも、今回の研究成果を応用した管理計画を立案することによって、本種の生息環境を保全しつつ、その他の草原性生物の生息環境を拡大・創出する効果が期待できます。

本研究の一連の調査は、NPO法人丸瀬布昆虫同好会・遠軽町教育委員会丸瀬布教育センター・陸上自衛隊遠軽駐屯地の協力を得て実施されました。

本研究は、北海道立総合研究機構、日本学術振興会科学研究費補助金(課題番号21H02221)、環境省・(独)環境再生保全機構の環境研究総合推進(JPMEERF20224M02)、プロ・ナトゥーラ・ファンド第31期および第33期の助成を受けました。

本研究成果は、2024年3月28日(日本時間0時)に、国際科学誌「Journal of Insect Conservation」の電子版に掲載されました。

図1: 研究概要(アサマシジミ北海道亜種の生活サイクルを踏まえた草刈り時期と方法)

図2: 草刈りがアサマシジミ幼虫とエサ植物ナンテンハギの被度に与える効果(5月:左)、草刈りがアサマシジミ成虫・ナンテンハギ花数に与える効果(7月:右)。グラフ上のシンボルは統計的な有意差があることを示す(*:p < 0.05)

伊豆半島から国内2例目となるナンヨウテナガエビを報告

本州初記録のナンヨウテナガエビ(甲殻亜門:十脚目:テナガエビ科)の報告

皆川優作・福家悠介

水生動物 (2024) 2024, .AA2024-7 DOI:10.34394/aquaticanimals.2024.0_AA2024-7

ナンヨウテナガエビMacrobrachium ustulatumは西部太平洋に分布する淡水性の甲殻類です。日本において、本種は琉球列島の沖縄島から1個体が報告されているのみで、その分布や生息環境は謎に包まれています。今回、伊豆半島の小河川から本種の成体が得られました。この標本は典型的なナンヨウテナガエビの形態を示しませんでしたが、DNAバーコーディングによって本種であることが示されました。本報告は、ナンヨウテナガエビの北限記録であると同時に、標本に基づく日本からの2例目の記録であり、また本州における初記録でした。

図:今回得られたナンヨウテナガエビ。本種の雄個体は日本からは初めての発見となった。

日本固有のホタル「ゲンジボタル」の全ゲノム解析を達成!

~ホタルの発光周期の謎を解き明かすカギとなる成果~

プレスリリース

Genome assembly of Genji firefly (Nipponoluciola cruciata) reveals novel luciferase-like luminescent proteins without peroxisome targeting signal

Kentaro Fukuta, Dai-ichiro Kato, Juri Maeda, Atsuhiro Tsuruta, Hirobumi Suzuki, Yukio Nagano, Hisao Tsukamoto, Kazuki Niwa, Makoto Terauchi, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama and Hideki Noguchi

DNA Research (2024) 31, dsae006 DOI:10.1093/dnares/dsae006

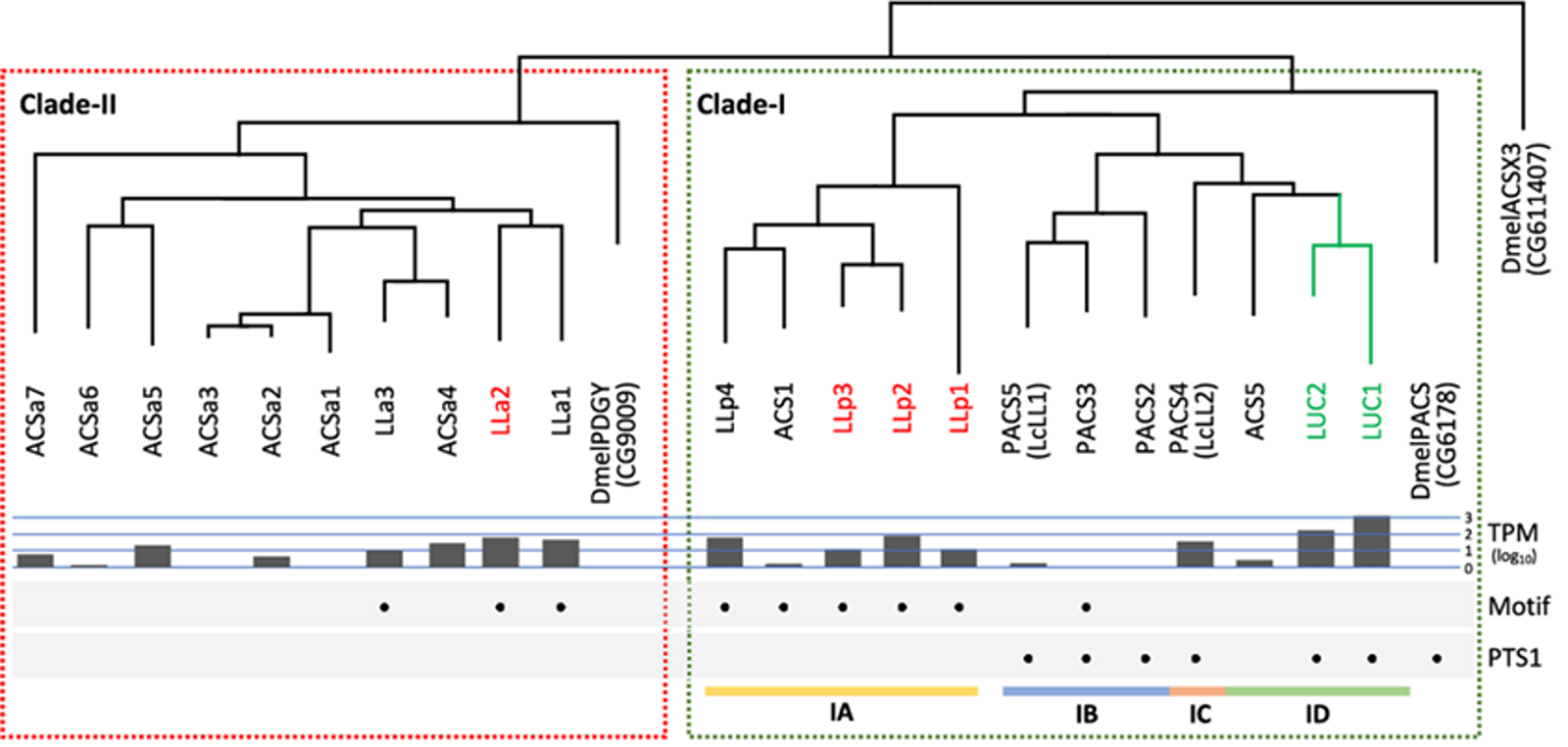

日本固有種のゲンジボタルは生息地域によって発光周期が異なります。発光周期の違いの要因を明らかにするには、ゲンジホタルの発光に関連する遺伝子の情報が必要になります。しかしながら、ゲンジボタルの全ゲノム配列は解読されておらず、発光関連遺伝子の構造や特徴はわかっていませんでした。

鹿児島大学大学院理工学研究科の加藤太一郎准教授と情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設の野口英樹特任教授の研究グループは、情報システム研究機構国立遺伝学研究所の藤山秋佐夫特命教授および豊田敦特任教授、東京ホタル会議の鈴木浩文博士、佐賀大学総合分析実験センターの永野幸生准教授、神戸大学大学院理学研究科の塚本寿夫准教授、産業技術総合研究所の丹羽一樹主任研究員らとの共同研究において、世界で初めてゲンジボタルの全ゲノム解読を達成し解析を行いました。

今回の解析で、ゲンジボタル体内には既知の発光酵素「ルシフェラーゼ」の他にも、微弱ながら発光活性を示し、ルシフェラーゼと構造の似た「ルシフェラーゼ様タンパク質」が複数存在していることを突き止めました。また、その他の発光関連遺伝子のゲノム構造やその遺伝的背景の一端も明らかにすることができました。

本成果によって、ホタルの発光周期制御の仕組みおよびゲンジボタルを含めたホタルの起源にも迫る事が期待できます。

本研究は、JSPS科学研究費基盤研究C (18K05320、26410185)、新学術領域研究ゲノム支援(221S0002)、およびデータサイエンス共同利用基盤施設公募型共同研究ROIS-DS-JOINT(001RP2019、008RP2021)によって支援されました。

本研究成果は、国際科学雑誌「DNA Research」に2024年3月18日(日本時間)に掲載されました。

図: 今回の研究で新たに見出した、発光器にて遺伝子が発現し、かつ既知のルシフェラーゼと相同性を示すルシフェラーゼ様タンパク質(LLp1〜4、LLa1〜3)と、既存のルシフェラーゼとの系統関係を示した図。既知のルシフェラーゼ (LUC1, LUC2)は緑文字で、新たに微弱ながら発光活性を示すことが分かったルシフェラーゼ様タンパク質(LLa2, LLp1, LLp2, LLp3)を赤文字で示している。緑枠と赤枠で囲まれたタンパク質は別々のクレード(2)に分類される。発光器での遺伝子発現量を模式的に表したものがTPMであり、それぞれのタンパク質がホタルルシフェラーゼ様モチーフ(Motif)やPTS1配列を持っている場合に黒丸を付けている。発光活性を示したLLa2はホタルルシフェラーゼ様モチーフを持ちながら、既知ルシフェラーゼと別のクレードに分類され、かつPTS1配列を持っていない新しいタイプの発光タンパク質であることが明らかとなった。

学術出版には言語障壁を克服する取り組みが必要

プレスリリース

Academic publishing requires linguistically inclusive policies

Henry Arenas-Castro, Violeta Berdejo-Espinola, Shawan Chowdhury, Argelia Rodríguez-Contreras, Aubrie R. M. James, Nussaïbah B. Raja, Emma M. Dunne, Sandro Bertolino, Nayara Braga Emidio, Chantelle M. Derez, Szymon M. Drobniak, Graham R. Fulton, L. Francisco Henao-Diaz, Avneet Kaur, Catherine J. S. Kim, Malgorzata Lagisz, Iliana Medina, Peter Mikula, Vikram P. Narayan, Christopher J. O’Bryan, Rachel Rui Ying Oh, Ekaterina Ovsyanikova, Katharina-Victoria Pérez-Hämmerle, Patrice Pottier, Jennifer Sarah Powers, Astrid J. Rodriguez-Acevedo, Andes Hamuraby Rozak, Pedro H. A. Sena, Nicola J. Sockhill, Anazélia M. Tedesco, Francisco Tiapa-Blanco, Jo-Szu Tsai, Jaramar Villarreal-Rosas, Susana M. Wadgymar, Masato Yamamichi, Tatsuya Amano

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2024)291, 20232840 DOI:10.1098/rspb.2023.2840

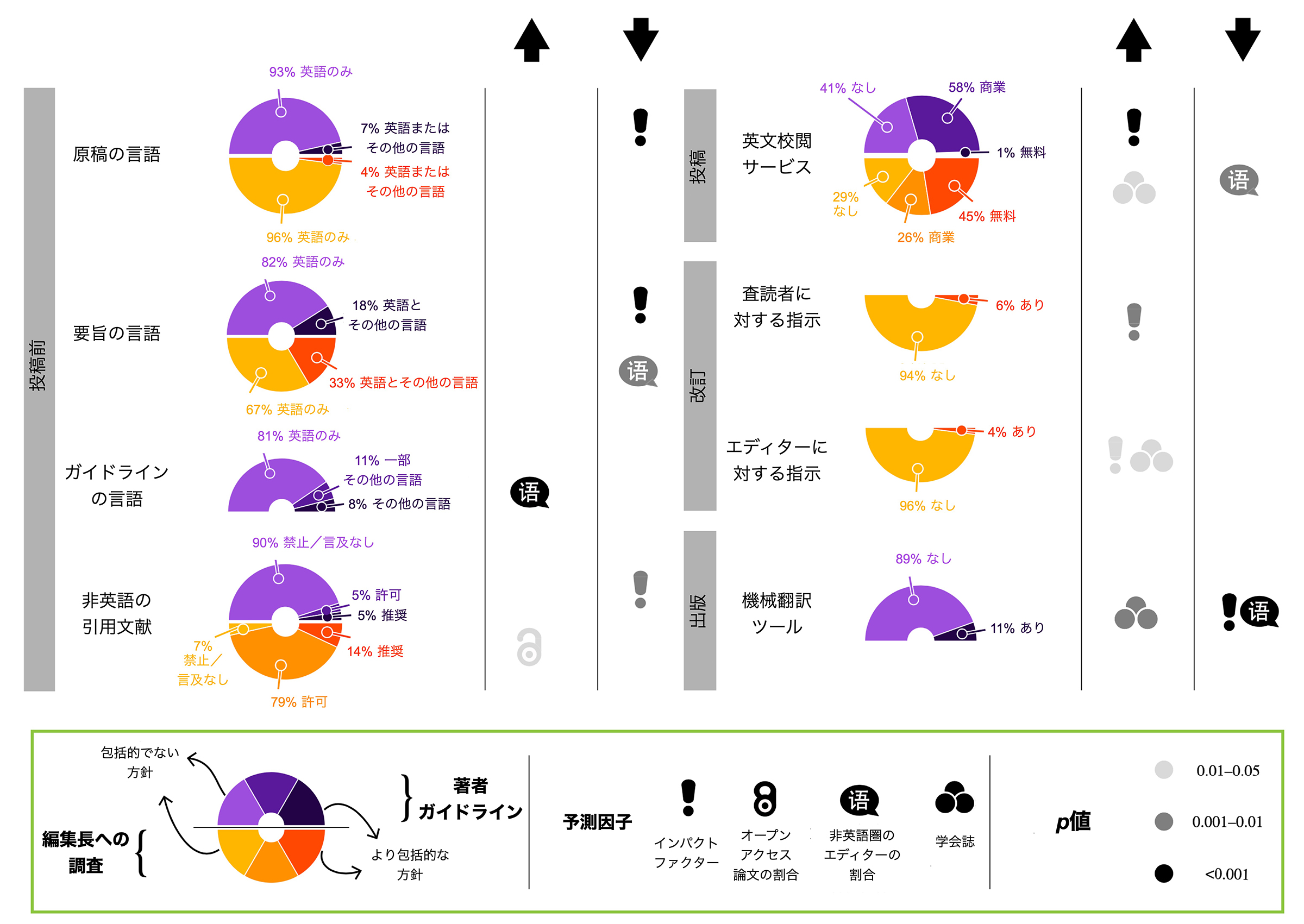

科学研究はさまざまな言語で行われている一方で、その研究の成果は主に英語の論文として学術誌に出版されます。このように英語で論文を出版する慣習は、さまざまな言語的背景を持つ人々の間で知識を伝える際の「言語障壁」を作り出すことになります。この言語障壁を克服して科学的知識を共有することは、人類社会が地球規模の課題に対処する上での大きな課題です。

そこで本研究では、生物学の736の学術誌の言語に関する慣習と方針を調べることで、言語障壁を克服する取り組みを評価し、取り組みと相関する要素を特定しました。その結果、ほとんどの学術誌が言語障壁を克服するために最小限の努力しか行なっていないという厳しい状況が明らかになりました。学術誌のインパクトファクターが高いほど言語障壁を克服することにあまり熱心ではありませんでした。一方で、学会が発行している学術誌では言語障壁を克服することに熱心でした。また、予想に反して、学術誌の編集者の言語の多様性とオープンアクセス論文の割合は、言語障壁を克服する取り組みと大きな関連がありませんでした。

これらの結果を踏まえて、論文出版において言語障壁を克服し、英語能力が限られている研究者やコミュニティを支援するための一連の提案を行いました。

本研究は、豪州クイーンズランド大学の研究者を中心とした国際的な研究体制で行われました。

本研究成果は、国際科学雑誌「Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences」に2024年3月13日(日本時間)に掲載されました。

図: 著者ガイドライン(円の上側)と編集長への調査(円の下側)によって明らかになった言語についての学術誌の方針と、それらと正の相関(上向き矢印)または負の相関(下向き矢印)を示す要因。論文の図1より改変。

サンマのゲノム情報を読み取り公開

~ほぼ未開だったサンマの科学的研究の土台として~

プレスリリース

Chromosomal DNA sequences of the Pacific saury genome: versatile resources for fishery science and comparative biology

Mana Sato, Kazuya Fukuda, Mitsutaka Kadota, Hatsune Makino-Itou, Kaori Tatsumi, Shinya Yamauchi, Shigehiro Kuraku

DNA Research 2024 March 07 DOI:10.1093/dnares/dsae004

「秋の味覚」として日本人に古くから親しまれてきたサンマは、近年、漁獲量が減少し、価格が高騰したことで大きな話題となりました。これまで、サンマは漁獲量が比較的安定しており、魚価も安かったことから、養殖技術は確立されてきませんでした。このような背景から、身近な魚であるにもかかわらず、サンマの生物学的研究はあまりなされていませんでした。さらに、分子生物学研究の基本となる全ゲノム配列などDNA情報が整備されていなかったことも、サンマについての研究が進んでいない大きな要因です。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所分子生命史研究室の工樂樹洋教授(理化学研究所生命機能科学研究センター客員研究員)、北里大学の福田和也助教、理化学研究所生命機能科学研究センターの門田満隆技師、アクアマリンふくしまの山内信弥上席技師らからなる研究チームは、サンマの全ゲノム情報を読み取り、多様な分子生物学研究のための情報基盤を整えました。

本研究では、世界で唯一サンマの継代飼育および展示を成功させた水族館であるアクアマリンふくしまにて陸上水槽内で人工ふ化し養成したサンマ成魚を用いました。まず、一分子リアルタイム(SMRT)塩基読み取り技術(1)による高精度な長鎖配列(ロングリード)解析により、このサンマのDNA断片情報を取得しました。そして、染色体立体配座捕捉法(Hi-C)(2)により、数千万塩基にもなる染色体のDNA配列を再構築しました。今後、他生物と配列を比較することで、サンマの分子生物学的特徴が明らかになると期待されます。

2022年5月に着手した本研究は、高い専門性をもつ技術者や研究者が、分野横断的に協力することで、短期間で成果を出すことができました。近年の漁獲量減少と価格高騰により大きな注目を浴びているサンマについて、その学術研究を速やかに推進するために、研究論文の発表に先立って、得られたゲノム情報はすでにインターネット上で広く公開しています。これに付随した論文は、日本で育まれてきた国際学術雑誌「DNA Research」に 2024 年3月7日(日本時間)に掲載されました。

本研究は、情報システム研究機構の「戦略的研究プロジェクト(日本を象徴する重要生物種の分子研究と保全を加速させる生命情報基盤の構築)」の支援を受けて行われました。

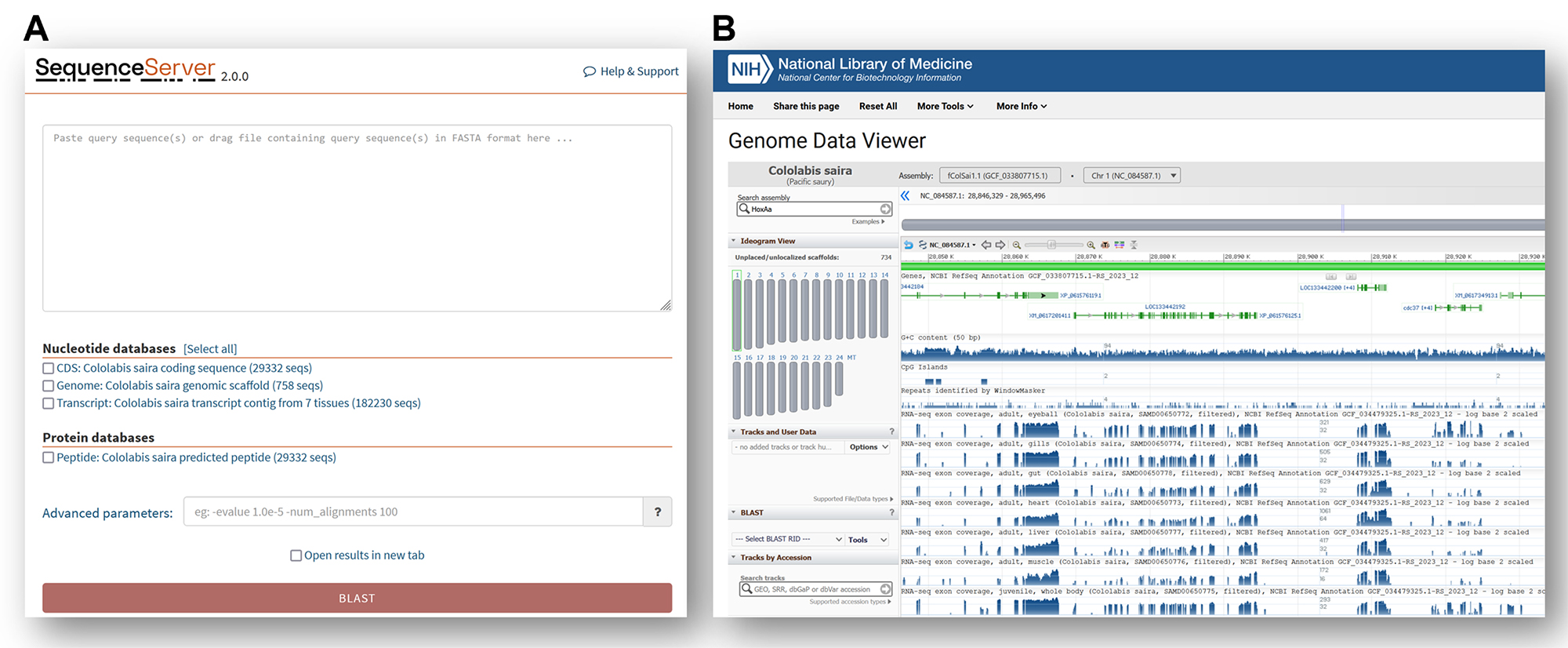

図: 公開されているサンマの全ゲノム情報

A. サンマの遺伝子配列検索用ウェブサイト。国立遺伝学研究所分子生命史研究室において運営している。

B. サンマの第1番染色体の中ほどの領域。NCBIにおいて近年整備されたビューワーGenome Data Viewerを通して、ゲノム配列上の遺伝子構造やGC含量や反復配列の構成、そして転写産物の組織ごとの量などを総覧することが可能である。

動物飼育実験施設 技術補佐員募集

| 【業務内容】 | マウス飼育施設作業員 [マウス飼育器材洗浄、滅菌作業等] |

| 【応募資格】 | 防疫の為ウサギ、ネズミ、ハムスターをペットにされている方はご遠慮下さい。 |

| 【給与】 | 時給 1,013円~1,300円(経歴による) |

| 【勤務時間】 | (月~金) 9:00~12:00 ※1日3時間程度 |

| 【休日】 | 土・日・祝日 |

| 【待遇】 | 通勤手当(条件による) |

| 【応募】 | まずは、履歴書(写真貼付)を郵送してください。 順次、書類選考の上、追って面接日をご連絡します。 |

| 【応募締め切り】 | 採用者が決まり次第応募を締め切ります。 |

| 【その他】 | 採用人数:1名 勤務開始:令和6年4月~ 未経験者歓迎します。男性活躍中です。 |

【問合先・提出先】〒411-8540 静岡県三島市谷田1111

国立遺伝学研究所 動物飼育実験施設(事務担当/室伏)

大学院一日体験会を4月20日(土)に開催(事前申込〆切:4月18日)

分子細胞工学研究室 鐘巻将人教授が第23回山崎貞一賞を受賞(授賞式)

分子細胞工学研究室 鐘巻将人教授が、第23回山崎貞一賞を受賞いたしました。一般財団法人材料科学技術振興財団による本賞は論文の発表、特許の取得、方法・技術の開発等を通じて、実用化につながる優れた創造的業績をあげている人を対象とし、「材料」、「半導体及びシステム・情報・エレクトロニクス」、「計測評価」、「バイオ・医科学」の4分野について授賞をおこないます。2023年度は「計測評価」、「バイオ・医科学」の二分野において選考が行われ、鐘巻教授がバイオ・医科学分野の受賞者として表彰されました。

材料科学技術振興財団 山崎貞一賞受賞決定ページ

2024年2月28日 学士院会館にて、授賞式及び受賞講演が行われました。

受賞式

受賞講演

受賞講演

生態遺伝学研究室総研大生・神部飛雄さんが静岡ライフサイエンスシンポジウムにて最優秀ポスター発表賞を受賞

生態遺伝学研究室の総研大生・神部飛雄さんが2024年3月3日に静岡大学で行われた第24回静岡ライフサイエンスシンポジウムにて「イトヨの淡水適応に伴う甲状腺機能の進化」のタイトルで博士課程での研究内容を発表し、最優秀ポスター発表賞を受賞しました。