Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

日本の絶滅危惧種についてのゲノム情報の集積状況をカタログ化

ーいま手を打つべきなのはどの種か?

Genome assembly catalog for species in the Japanese Red List: unlocking endangered biodiversity through genomic inventory

Kryukov, K., Nakahama, N., and Kuraku, S.

F1000Research (2024) 13, 583 DOI:10.12688/f1000research.149793.2

同種の別亜種 Vespa crabro crabroについてのゲノム情報は英国の機関が最近取得し、従来報告されていた核型(2n=50)と一致することなどが示された。

種の存続の鍵を握る遺伝的多様性を正確に把握するうえで、DNA情報のカタログともいえる全ゲノム配列の読み取りは大前提となります。DNA配列はまた、その生物種の生態・形態・行動の特徴を決める分子基盤についての情報も含んでいます。この両方の意味で、全ゲノム情報の読み取りは生物多様性の理解に不可欠ですが、これまでに手がつけられた種は未だほんのひと握りです。そこで、情報・システム研究機構データサイエンス共同利用基盤施設のキリルクリュコフ博士、兵庫県立大学・兵庫県立人と自然の博物館の中濱直之博士、国立遺伝学研究所の工樂樹洋博士は、日本に生息する野生生物のうち、希少とされる種に注目し、全ゲノム情報の集積状況を一覧できるデータベース Genome sequence data availability for the Japanese Red List を構築しました。

このデータベースは、「環境省レッドリスト2020」と「環境省版海洋生物レッドリスト」に基づいた希少種について、NCBIの全ゲノム配列情報の登録状況をカタログ化したもので、まとめられた情報は、ウェブブラウザ上の表として閲覧可能です。種や亜種の単位だけではなく、「哺乳類」・「昆虫」・「菌類」などといった分類単位ごとの集積状況も一目で確認することができます(図1)。世界各地から日々登録される新しい情報を反映するため、高頻度で表示内容を更新する機能も備えています。さらに、TSV形式でファイルをダウンロードすることにより、二次的なデータ解析にも利用できます。

図1:分類群ごとのゲノム情報整備状況

今回作成したデータベースのトップページの表示。右端の列が、日本に生息し希少とされる生物種のうちゲノム情報が整備された種の割合を示している。分類群ごとにばらついてはいるが、概してその割合は非常に低い。

ゲノム情報の読み取りには、長鎖DNAの抽出やDNA分子の核内3D構造の捕捉に適した試料の確保だけでなく、広範な利用に耐える配列情報を整備する技術力が必要です。数々の技術革新と最適化によってコストや計算にかかる時間が削減されたとはいえ、ゲノムの総塩基数に応じてときに数百万円の費用がかかるうえ、専門技術を有する人員の労力も要します。そういった制限のある中、着実に情報集積を進めることが重要で、海外には国の主導で土着の生物種の優先度を整理し、先制的にゲノム情報取得を進めているケースも少なくありません。本研究の成果は、こういった取り組みを日本で精力的に進めるにあたり、これまでに集積された情報の偏りを把握したうえで優先度を見極め、より先制的に情報を効率よく取得する道しるべになると期待されます。

マウス個体でタンパク質を分解する新規デグロン系統を開発

相賀研究室・発生工学研究室

鐘巻研究室・分子細胞工学研究室

Establishment and characterization of mouse lines useful for endogenous protein degradation via an improved auxin-inducible degron system (AID2).

Makino-Itou H, Yamatani N, Okubo A, Kiso M, Ajima R, Kanemaki MT, Saga Y.

Development, Growth and Differentiation (2024) Sep;66(7):384-393. DOI:10.1111/dgd.12942

これまで、生体における遺伝子の機能解析には、遺伝子を欠損させたノックアウトマウスが使われてきました。しかし、生体で機能しているのは遺伝子ではなく、その産物であるタンパク質です。したがって、遺伝子の機能を知るには、タンパク質を直接分解してその影響を調べることが有効です。

今回、国立遺伝学研究所の旧発生工学研究室の相賀らは、分子細胞工学研究室の鐘巻らが開発したオーキシンデグロンシステムを汎用性の高いRosa26遺伝子座に導入したマウスを作成しました。Rosa-CAG-TIR1-Flagはタンパク分解誘導因子TIR1をノックインしたマウスでオーキシンアナログを投与すると、全身で、数時間以内にタンパク質の分解を誘導できます。また、Rosa-CAG-AID-mCherryはTIR1の活性を蛍光たんぱく質で評価できるレポーターマウスです。一方、組織、細胞特異的にタンパク質を分解するには、組織特異的系統が必要です。研究グループは、今回、精子・卵子のもとになる生殖細胞特異的にタンパク質を分解誘導できるマウス系統(Oct-dPE-TIR1-Flag) の開発にも成功しました(図参照)。

また実際に内在性のタンパク質の分解に有効であることを証明するため、RNAの分解因子であるDCP2にデグロンタグを導入したノックインマウス(AID-DCP2)を作成し、分解誘導したところ、24時間以内にDCP2-欠損マウス同様の表現型を誘導することに成功しました。これらの系統は、生体で機能する多くのタンパク質の機能解析に非常に有用です。

本研究は、国立遺伝学研究所 旧発生工学研究室の相賀裕美子名誉教授、安島理恵子助教(当時)、伊藤初音及び大久保明美技術補佐員、ゲノム変異マウス開発支援部門の山谷宜子及び木曽誠技術職員、分子細胞工学研究室の鐘巻将人教授の研究グループにより実施されました。

本研究は、科研費JP17H06166, JP21H04719, JP22H04703, AMED NBRP 基盤技術整備プログラム、及びJST CREST JPMJCR21E6の支援を受けました。

図:全身にデグロンタグ付きのmCherryを発現するレポーターマウスと生殖細胞特異的にタンパク分解誘導因子TIR1を発現するマウスを交配し、妊娠14日目にオーキシンアナログを注射し、翌日に胎児精巣を、解析した。TIR1を持たないマウス(上段)はすべての細胞がmCherryを発現しているが、TIR1を持つマウス(下段)では生殖細胞特異的にTIR1が発現しており、その細胞はmCherry の発現を完全に消失している。CDH(緑)は生殖細胞のマーカー。

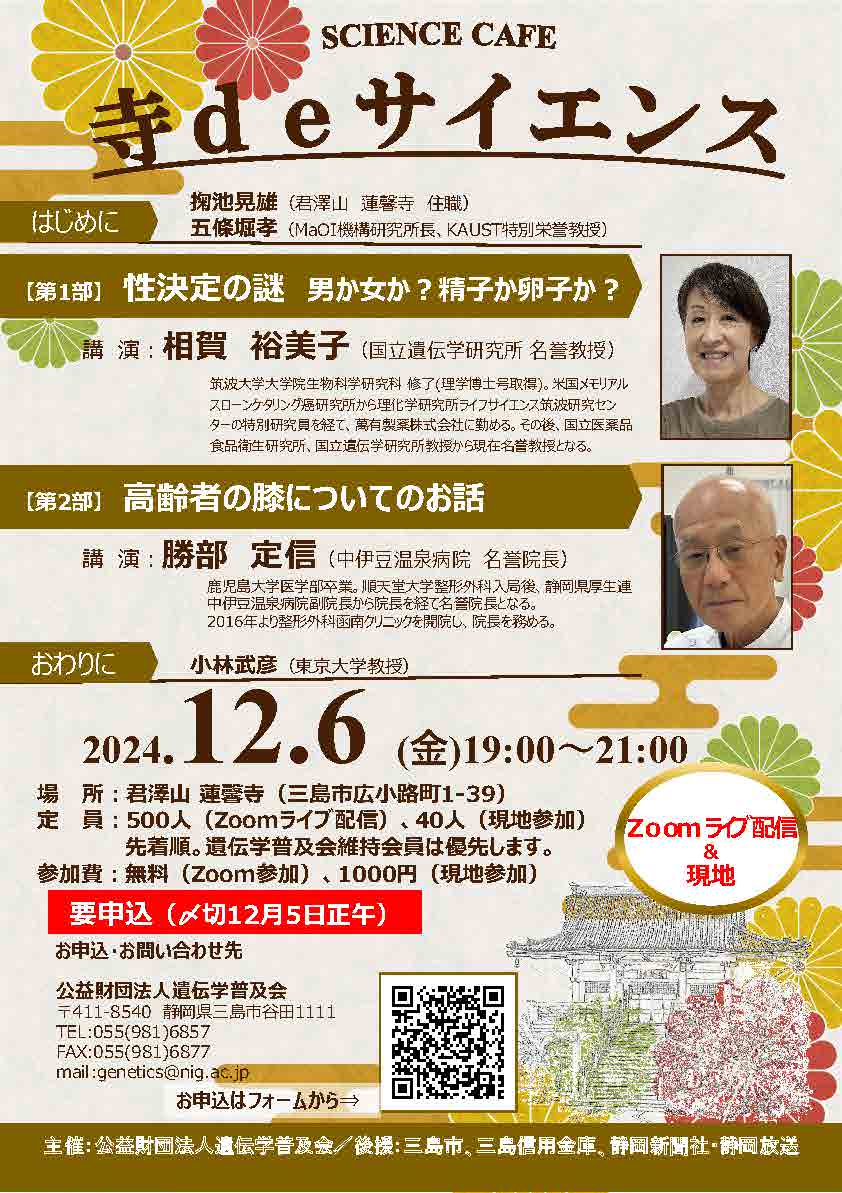

「寺deサイエンス」を開催:12月6日(金) 19:00-

日 時: 2024年12月6日(金) 19:00~21:00

場 所: 君澤山 蓮馨寺(三島市広小路町1-39)

内 容:

第1部:「性決定の謎 男か女か?精子か卵子か?」

講演:相賀裕美子(国立遺伝学研究所 名誉教授)

第2部:「高齢者の膝についてのお話」

講演:勝部定信(中伊豆温泉病院 名誉院長)

対 象: サイエンスに関心のある一般の方

定 員: 500人(Zoomでのライブ配信参加)、40人(現地での参加)

12/5(木) 正午 申込〆切(先着順)

参 加 費 : 無料(Zoomでのライブ配信参加)、1000円(現地での参加)

お申込先 : 専用フォーム

特 設 HP: 遺伝学普及会ページ

【問い合わせ】

〒411-8540 三島市谷田1111

公益財団法人遺伝学普及会

TEL:055-981-6857、 FAX:055-981-6877

Email:

動物飼育実験施設 技術補佐員募集

| 【業務内容】 | マウス飼育施設作業員 [マウス飼育器材洗浄、滅菌作業等](変更予定なし) |

| 【応募資格】 | 防疫の為ウサギ、ネズミ、ハムスターをペットにされている方はご遠慮下さい。 |

| 【給与】 | 時給 1,034円~1,300円(経歴による) |

| 【勤務時間】 | (月~金) 9:00~12:00 ※1日3時間程度 |

| 【勤務地】 | 国立遺伝学研究所 動物飼育実験施設(変更の予定なし) |

| 【休日】 | 土・日・祝日 |

| 【待遇】 | 通勤手当(条件による) |

| 【応募】 | まずは、履歴書(写真貼付)を郵送してください。 順次、書類選考の上、追って面接日をご連絡します。 |

| 【応募締め切り】 | 採用者が決まり次第応募を締め切ります。 |

| 【その他】 | 採用人数:1名 勤務開始:令和6年11月中旬~ 未経験者歓迎します。男性活躍中です。 |

【問合先・提出先】〒411-8540 静岡県三島市谷田1111

国立遺伝学研究所 動物飼育実験施設(事務担当/室伏)

国立遺伝学研究所長の決定について

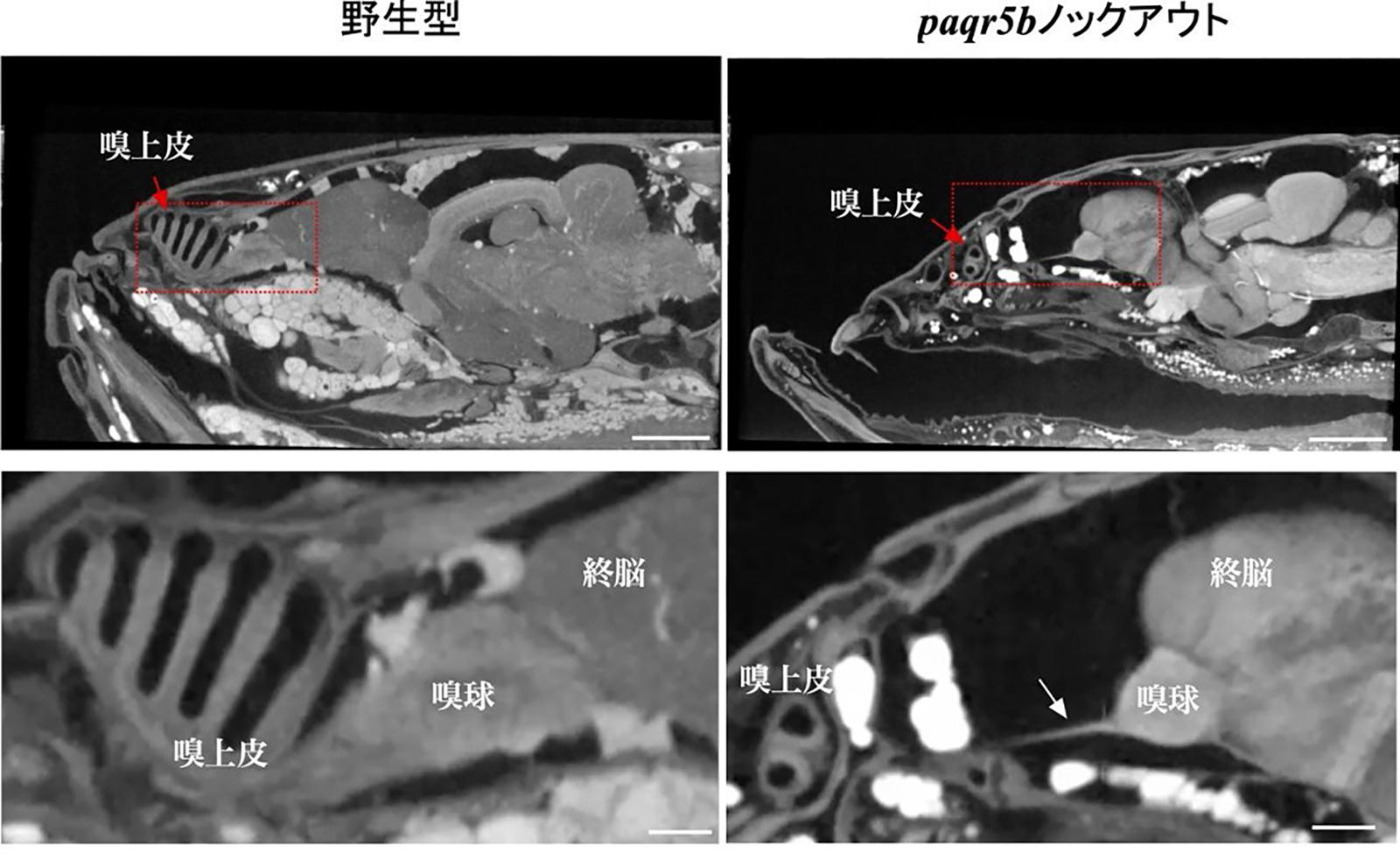

プロゲステロン膜受容体(γタイプ)は魚類嗅神経の形成に必須

プレスリリース

技術課 / フェノタイプ研究推進センター / 細胞建築研究室

Membrane progesterone receptorγ (paqr5b) is essential for the formation of neurons in the zebrafish olfactory rosette

Umme Habiba Mustary, Akiteru Maeno, Md. Mostafizur Rahaman, Md. Hasan Ali & Toshinobu Tokumoto

Scientific Reports (2024) 14, 24354 DOI:10.1038/s41598-024-74674-0

静岡大学創造科学技術大学院・バイオサイエンス専攻・徳元俊伸教授を中心とする研究グループは、ゲノム編集によりプロゲステロン膜受容体γタイプの遺伝子破壊を行なったところ、嗅覚受容神経(嗅神経)細胞を欠失したゼブラフィッシュが誕生することから、この膜受容体が嗅神経の形成に必須であることを発見しました。

細胞膜上に存在するステロイド膜受容体を介したステロイドホルモンのノンゲノミック作用経路についてはステロイドの新規作用経路として世界的に研究が進められています。ステロイド膜受容体のうち、最初に発見されたプロゲステロンの膜受容体であるPaqr遺伝子群は生殖細胞の分裂制御や癌細胞の増殖などへの関与を示す多くの報告がなされているものの決定的な生理学的な機能証明は未だなされていませんでした。

徳元研究室ではゲノム編集技術により、Paqr遺伝子群の遺伝子ノックアウト系統を樹立することでこの遺伝子群の生理学的機能の証明を目指しています。今回、Paqr遺伝子群の5番目の遺伝子であるpaqr5b遺伝子のノックアウト系統に興味深い変異を発見しました。

この系統の魚では頭部に異常がみられた(おでこが凹む)ことより、頭部内部の構造を国立遺伝学研究所の前野哲輝技術専門職員との共同研究によりマイクロCTスキャンで観察したところ、鼻の構造が著しく小さくなっていることを発見しました。そこで、嗅上皮を細胞レベルで観察したところ嗅上皮中の嗅神経が消失していることが明らかになりました。この結果はPaqr5b受容体が嗅神経の分化に必要であることを示しています。

この発見はPaqr遺伝子の明確な生理機能を示した最初の報告であると共に、再生する神経細胞として特異な性質を持つ嗅神経の分化がプロゲステロン類により誘導されていることを示唆する興味深い発見です。

本研究は、科学研究費補助金 基盤研究(C)23K05830、及び、国立遺伝学研究所公募型共同研究「NIG-JOINT」33A2023, 29A2024の支援を受けて行われました。

本研究成果は、2024年10月 17日(ロンドン時間午前1時)に、Springer Natureの発行する国際雑誌「Scientific Reports」に掲載されました。

図1: 野生型では嗅神経の表面にPaqr5bの抗体が結合し、蛍光を発している。野生型、paqr5bノックアウト系統ともに嗅上皮の表面が強い蛍光を発しているが、蛍光は粘膜への抗体の吸着による。

図2: マイクロCTスキャンによる観察の結果

総研大生 Biswa, Bhim Bahadurさんが「研究科長賞」を受賞

マウス開発研究室に所属していたBiswa, Bhim Bahadurさん(2024年9月修了)が総合研究大学院大学(総研大)の2024年度前期「研究科長賞」を受賞しました。

研究科長賞は、総研大の博士課程において、特段に顕彰するに相応しい研究活動を行い、その成果を優れた学位論文にまとめ、学位を取得した者を表彰するものです。授賞式は2024年9月27日に学位記授与式の中で行われました。Biswaさんは、研究科長賞以外にも遺伝学コースの「森島奨励賞」を受賞しています。

・学位論文タイトル: Role of gut bacteria in domestication of mice

Biswaさんより受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

“I am deeply honored to receive the Dean’s Award from the School of Life Sciences, SOKENDAI University, for my PhD research. This recognition underscores the significance of our work in understanding the role of the gut microbiome in the animal domestication process. I am immensely grateful for the guidance and support from my supervisors and lab members, as well as the collaborative environment fostered by the National Institute of Genetics, which has been crucial in advancing this project. This award motivates me to continue pursuing innovative research with the potential to make a lasting impact in the scientific community. “

Biswaさん(右) と 小出准教授

細胞をグルグル回して、細胞核を動かす小さな力を測定

〜ピコニュートンレベルの力の測定に成功〜

プレスリリース

Live-cell imaging under centrifugation characterized the cellular force for nuclear centration in the Caenorhabditis elegans embryo.

Makoto Goda, Michael Shribak, Zenki Ikeda, Naobumi Okada, Tomomi Tani, Gohta Goshima, Rudolf Oldenbourg, Akatsuki Kimura

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (2024) 121 (43), e2402759121 DOI:10.1073/pnas.2402759121

私たちの体を構成する細胞には、遺伝情報を格納する「細胞核」という重要な構造があります。この細胞核は通常、細胞の中央付近に存在しています。このことは細胞内で核を中央に運び、維持するための力が働いていることを意味しますが、どのような仕組みで、どのくらいの大きさの力が働いているかは長年の謎でした。

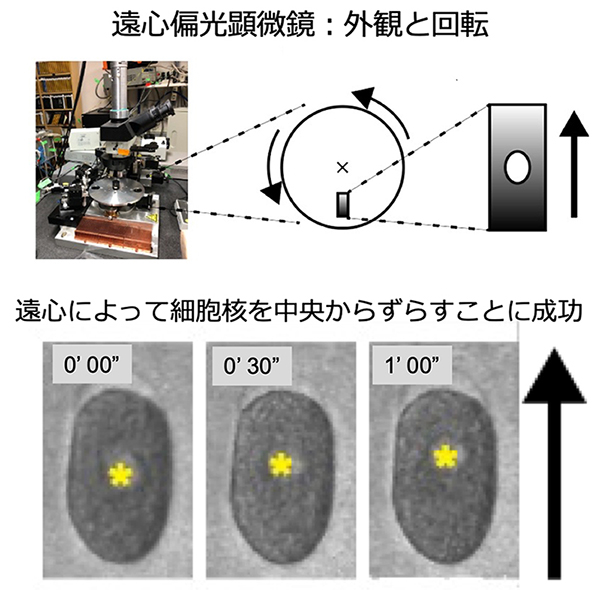

今回、国立遺伝学研究所の木村暁教授らを中心とする研究グループは、この謎を解明する大きな一歩を踏み出しました。研究グループは、「遠心偏光顕微鏡(CPM)」という特殊な顕微鏡を使って、細胞を高速で回転するステージに設置して顕微鏡撮影を行うことで細胞核を中央に留めておく力を計測することに成功しました。

実験では、この回転操作によって細胞核に加わる遠心力を明らかにした上で、その遠心力をかけることにより細胞核を細胞の中央からずらすことに成功しました。この時の力の大きさとずれの大きさの関係を解析することで、通常、細胞内で核を中央に留めておく微小な力を計算できたのです。

細胞の内部は、様々なタンパク質などで混み合った状態です。その中で細胞核のような大きな構造体がどのように動けるのかは細胞生物学における重要な問題です。今回の研究は遠心顕微鏡というユニークな装置を使って、この問題を明らかにする重要な手がかりを提供しています。

本研究は、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の木村暁教授を中心として様々な研究機関に属する研究者が米国ウッズホール海洋生物学研究所(MBL)に滞在することで進展した国際共同研究です。

本研究は、MBLのWhitman fellowship、及び、科研費国際共同研究強化(B)(18KK0202)などによって支援されました。

図: 本研究の概要。[上段] 遠心偏光顕微鏡の外観(左)。この顕微鏡ではステージ部分(中)が回転することによって、ステージに設置された細胞(右の楕円)に遠心力が加わる。右の矢印はステージの回転の中心方向を表す。[下段] 実際に観察された線虫胚の様子。アスタリスク(*)が細胞核の位置を表し、当初細胞の中央に位置していた細胞核が、遠心力をかけることにより、ステージの回転の中心方向にずれているのがわかる。

Hoxによる胸ヒレ形成システム: 条鰭類と肉鰭類の分岐以前に確立されていた

技術課 / フェノタイプ研究推進センター / 細胞建築研究室

The functional roles of zebrafish HoxA– and HoxD-related clusters in the pectoral fin development

Mizuki Ishizaka, Akiteru Maeno, Hidemichi Nakazawa,, Renka Fujii, Sae Oikawa, Taisei Tani, Haruna Kanno, Rina Koita, and Akinori Kawamura

Scientific Reports (2024) 14, 23602 DOI:10.1038/s41598-024-74134-9

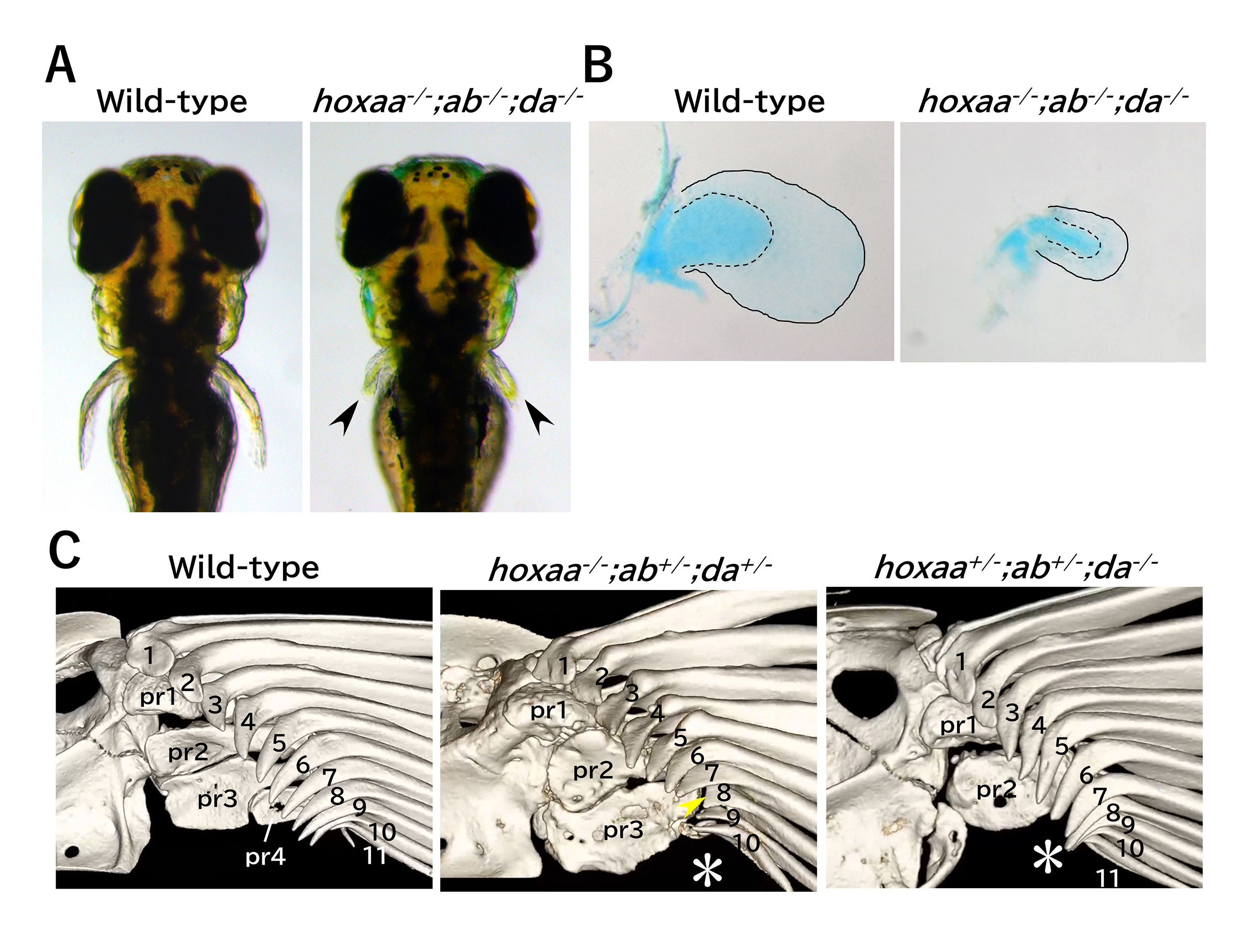

条鰭類の魚の胸ヒレと、肉鰭類に属する四肢動物の前肢は、形態や機能が異なるものの、進化的起源を共通する相同器官の関係にあります。両者の発生メカニズムを比較することで、脊椎動物の形づくりの進化を紐解くことが期待されます。ノックアウトマウスの解析から、9~13番のHox遺伝子を含むHoxAおよびHoxDクラスター全域を欠損させると、前肢が大幅短縮することが分かっています。また、ゼブラフィッシュの相同なHoxAとHoxDクラスター内のhox13を欠損させた変異体では、胸ヒレに形態異常を呈することが示されていました。しかしながら、ゼブラフィッシュにおいて、13番以外のhox遺伝子の胸ヒレ形成における寄与に関しては不明でした。今回、ゼブラフィッシュでHoxAとHoxDと相同なクラスター全域を欠失した多重変異体を作製した結果、ノックアウトマウスで観察された異常と類似して、胸ヒレが大幅に短縮することが分かりました。さらに、生存したhox変異体・成魚の胸ヒレをCTスキャンで詳細に解析した結果、前肢と相同性が指摘されている胸ヒレの領域において、形態異常が確認されました。以上の結果から、条鰭類と肉鰭類へと分岐する以前の古代魚において、既にHoxAとHoxDクラスター内のHox遺伝子による胸ヒレ形成システムが確立されていたことが、今回の研究成果からさらに支持されました。

本研究は、埼玉大学大学院・理工学研究科・生体制御学プログラム川村哲規准教授らのグループが、国立遺伝学研究所公募型共同研究NIG-JOINT(38A2019, 7A2020, 66A2021, 18A2022, 31A2023)の支援を受けて行われました。

図:(A) ゼブラフィッシュhoxaa;ab;daクラスター3重欠失変異体における胸鰭の大幅な短縮。受精後3日胚。(B) 分離した胸鰭(5日胚)の軟骨細胞を染色した。(C) マイクロCTスキャン解析により明らかとなったhox変異体成魚における胸鰭の形態異常。

2025年度国立遺伝学研究所共同研究・研究会「NIG-JOINT」 ※募集を締切りました

公開講演会2024『木村資生博士生誕100周年記念講演会』

2024年度 PAGS・DDBJ合同 初級者情報解析講習会 申込締切:10月28日(月)

「先進ゲノム支援」(先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム)は、文部科学省科学研究費助成事業の学術変革領域研究『学術研究支援基盤形成』において、最先端のゲノム解析及び情報解析技術を提供することで我が国のゲノム科学ひいては生命科学のピーク作りとすそ野拡大を進めることを使命としています。

「先進ゲノム支援」では支援活動の一環として情報解析講習会を開催しています。今年度第1回目は、初級者向けの講習会として、遺伝研スパコンの概要を解説するとともに、Linuxの基礎から遺伝研スパコンの使い方、さらにはRNA-seq解析などの実践例題も扱う、情報解析講習会を以下の要領で開催いたします。

本講習会は、先進ゲノム支援(PAGS)、生命情報・DDBJセンター(DDBJ)が合同で開催いたします。

日時:2024年11月25日(月)12:40~17:40 (予定)

会場: ハイブリッド開催(Onsite & Online Hybrid) Zoom使用

国立遺伝学研究所(DDBJ)静岡県三島市谷田1111

想定スキルレベル: 情報解析初級者(UNIX初心者)

募集人員: 現地会場: 20 名程度、オンライン参加:100名程度

参加費用: 無料

申込締切: 2024年10月28日(月)

※ 申込方法・講習スケジュール等、詳細につきましては以下のURLをご覧ください。

https://www.genome-sci.jp/whatsnew/event/news20241002.html

「アジアABSセミナー」を開催いたします (参加登録締切:10月7日(月))

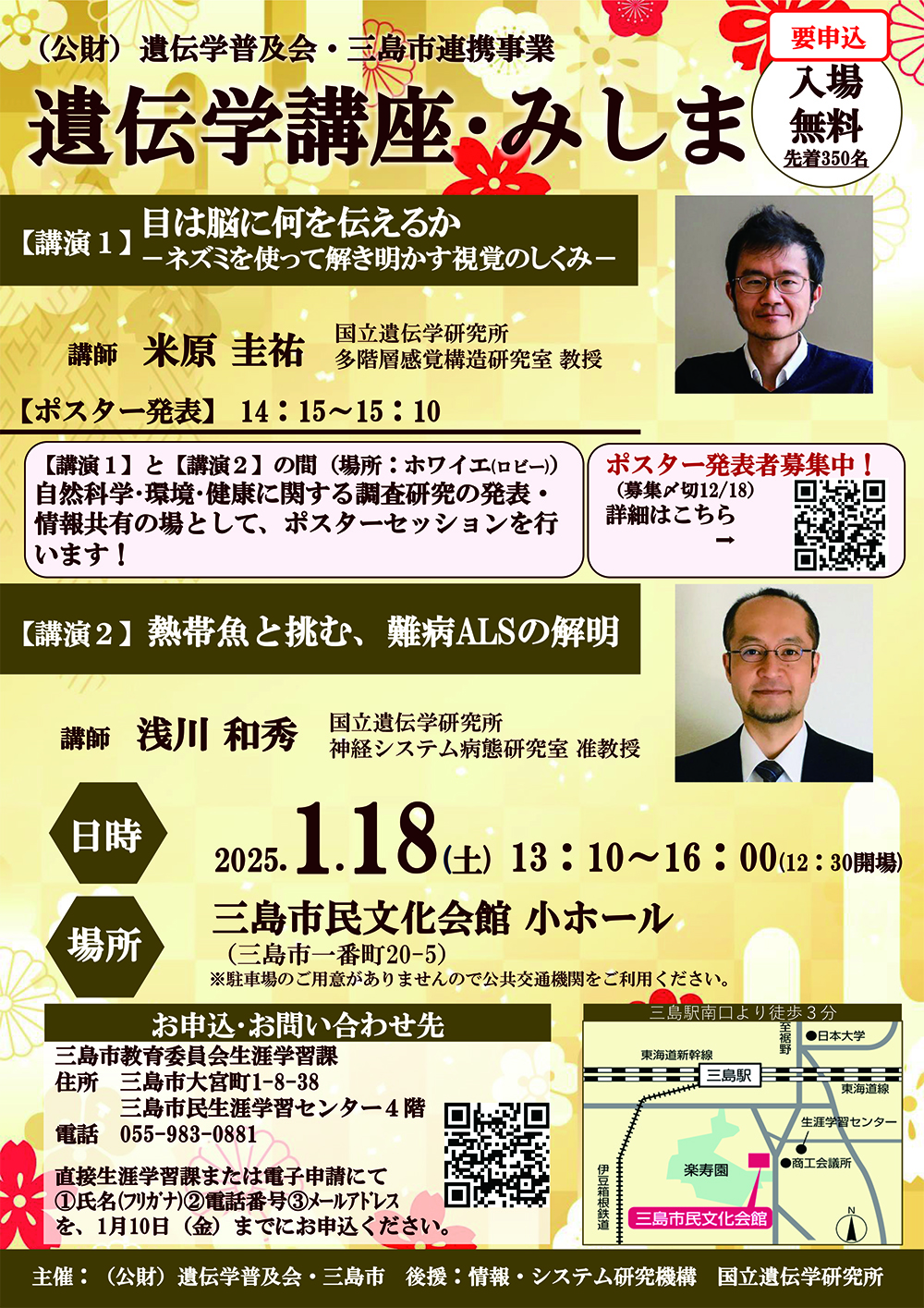

「遺伝学講座みしま」を開催 (ポスター発表一覧を公開)

▶日時:2025年 1月18日(土)13:10~16:00(※開場は12:30)

▶場所: 三島市民文化会館 小ホール

▶内容:

講演1:米原 圭祐(国立遺伝学研究所 多階層感覚研究室 教授)

「目は脳に何を伝えるか-ネズミを使って解き明かす視覚のしくみ-」

講演2:浅川 和秀(国立遺伝学研究所 神経システム病態研究室 准教授)

「熱帯魚と挑む、難病ALSの解明」

講演1と講演2の間14時15分~15時10分 ホワイエにて:

一般公募者による自然科学・環境に関する調査・研究成果についてのポスター発表を実施。

▶定員:350名(先着順)

▶申込先:

三島市教育委員会生涯学習課

直接生涯学習課または電子申請にて、1/10(金)までにお申込みください。

①氏名(フリガナ)②電話番号③メールアドレス

〒411-0035 三島市大宮町1-8-38三島市生涯学習センター4階

電話:055-983-0881

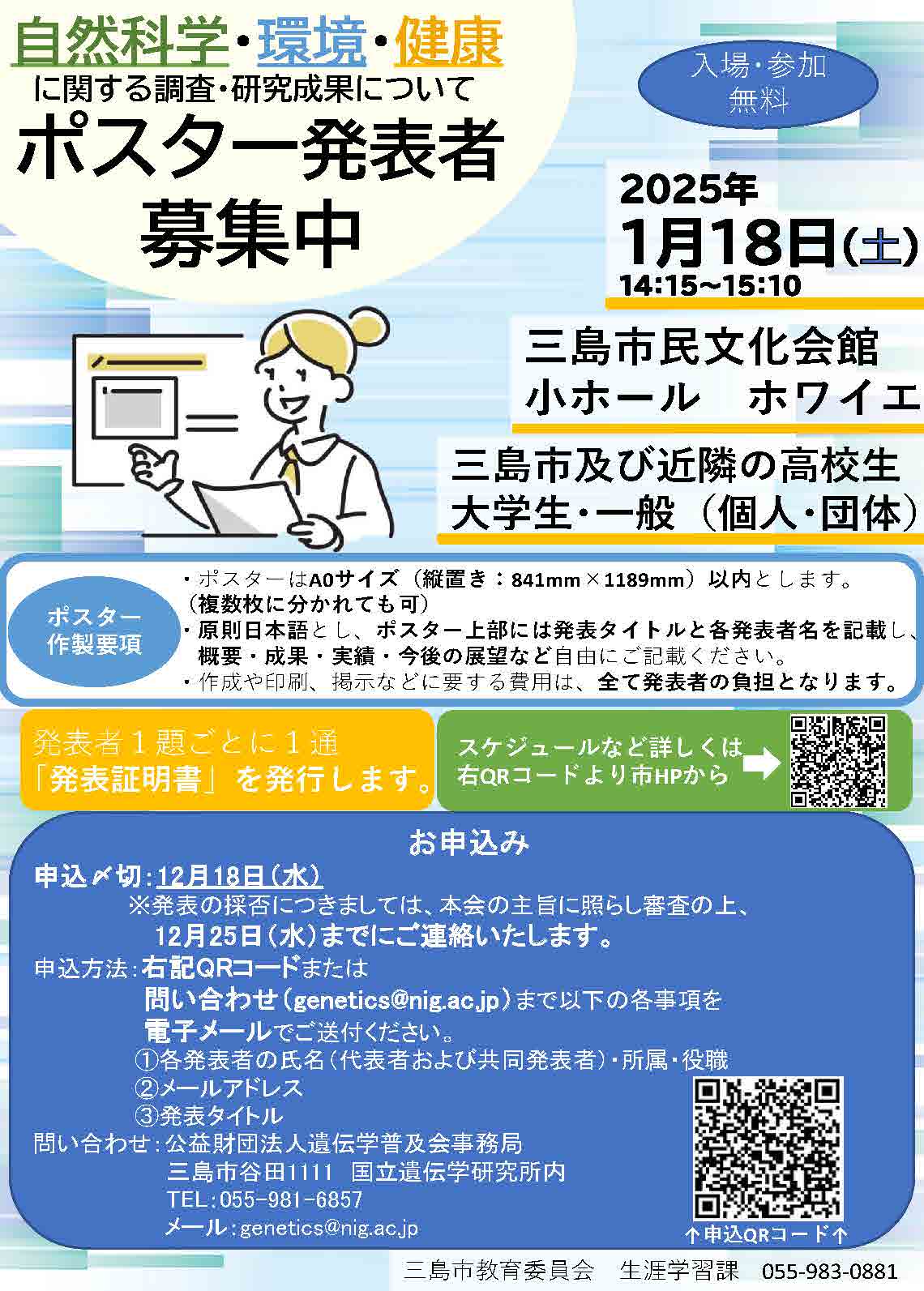

ポスター発表者募集(高校生・大学生・一般)

▶日時: 1月18日(土)14:15~15:10

▶場所: 三島市民文化会館小ホール ホワイエ

▶内容:

同日開催「遺伝学講座・みしま」講演の合間に、自然科学・環境・健康に関する調査・研究成果についてポスター発表を行う。

▶応募資格:

三島市及び近隣の高校生・大学生・一般

▶参加費: 無料

▶申込み・問い合わせ先:

12/18までに電子申請(電子申請できない方は以下までご連絡下さい)

*発表の採否につきましては、本会の趣旨に照らし審査の上、12/25までにご連絡いたします。

公益財団法人遺伝学普及会

055-981-6857

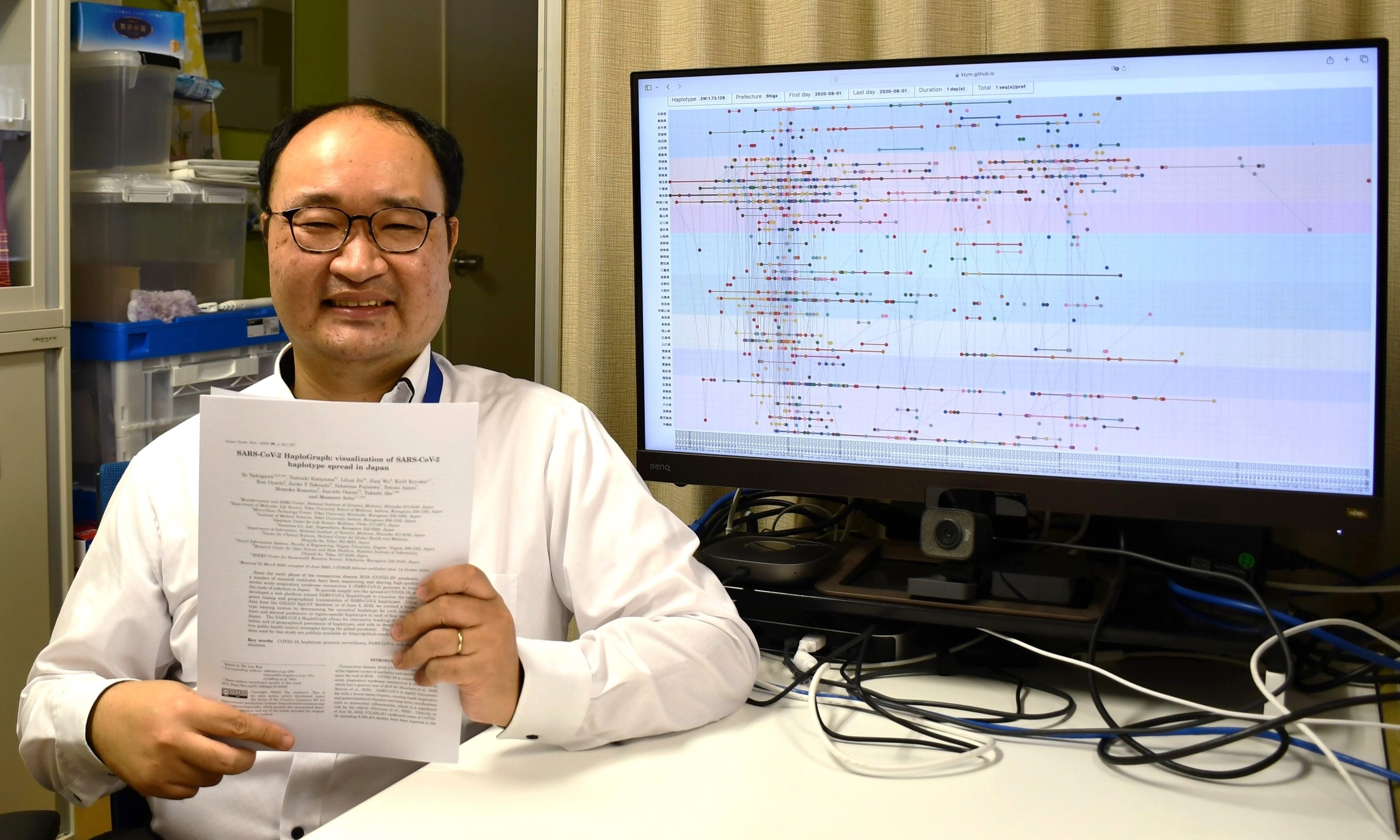

DDBJ 中川草特命准教授らの論文が「GGS PRIZE 2024」を受賞

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJセンター 中川草 特命准教授(当時)、同センターの有田正規 教授、阿部貴志 特命教授(当時)、同機構データサイエンス共同利用基盤施設ライフサイエンス統合データベースセンター 片山俊明 特任教授らのグループが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のゲノム情報を元に詳細に追跡した研究論文がGGS PRIZE 2024を受賞しました。GGS PRIZEは日本遺伝学会の出版する学会誌「Genes & Genetic Systems (GGS)」に掲載された論文を対象として、優れた学術論文1~3編に与えられます。

中川博士

本研究では、GISAIDデータベースに登録されているSARS-CoV-2ゲノム配列やサンプリング情報を活用し、日本国内で流行した、いわゆる第2波から第5波を対象に、祖先となったハプロタイプを同定しました。祖先ハプロタイプから、各ゲノム配列の塩基変異を元にハプロタイプを分類し、各都道府県でいつからいつまでサンプリングされたのかを閲覧できるWebプラットフォーム “SARS-CoV-2 HaploGraph” を開発し公開しました。SARS-CoV-2 HaploGraphは COVID-19データポータルJAPAN に、またそのコードと統計データは github で公開されています。

本研究により、日本の中で新型コロナウイルスの流行波の主流となった変異株がいつ生じ、またいつまで流行していたのかなどがゲノム情報に基づいて詳細に明らかになりました。例えば第2波は2020年の8月周辺に流行のピークがありましたが、その変異株は2020年の5月には存在し、また、その翌年の5月末まで日本国内で流行していたことなど、流行動態の詳細が明らかになりました。また、2021年8月に流行のピークを迎えていた第5波の主流だったデルタ株についても、同年10月には変異が蓄積しすぎているのではなく、様々な変異を持った株が一斉に急になくなっていることなどが分かりました。

このようなウイルスゲノム情報に基づいた感染動態の解析は、今後のウイルス感染症の様々な対策にも寄与すると考えられます。

中川博士は、「国立遺伝学研究所生命情報・DDBJセンターの特命准教授として研究グループに加わり、“日本国内における新型コロナウイルスのゲノム情報に基づいた詳細な解析については、自分たちがやらなければ“という思いを持って、チームで解析に取り組みました。国内でのコロナの流行伝播の状況が、日本遺伝学会の学会誌という誰もが閲覧できる媒体に掲載され、さらにその内容を評価していただいたことを大変うれしく思います。日本国内の新型コロナウイルスのゲノム情報が、極めて高精度かつ網羅的に利用できるからこそ可能になった解析であり、関係者のみなさまにも御礼申し上げます」と話しています。

GGS PRIZE 2024 受賞論文:

So Nakagawa, Toshiaki Katayama, Lihua Jin, Jiaqi Wu, Kirill Kryukov, Rise Oyachi, Junko S Takeuchi, Takatomo Fujisawa, Satomi Asano, Momoka Komatsu, Jun-Ichi Onami, Takashi Abe, Masanori Arita. SARS-CoV-2 HaploGraph: visualization of SARS-CoV-2 haplotype spread in Japan. Genes & Genetic Systems (2023) Nov 21;98(5):221-237. DOI: 10.1266/ggs.23-00085