Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

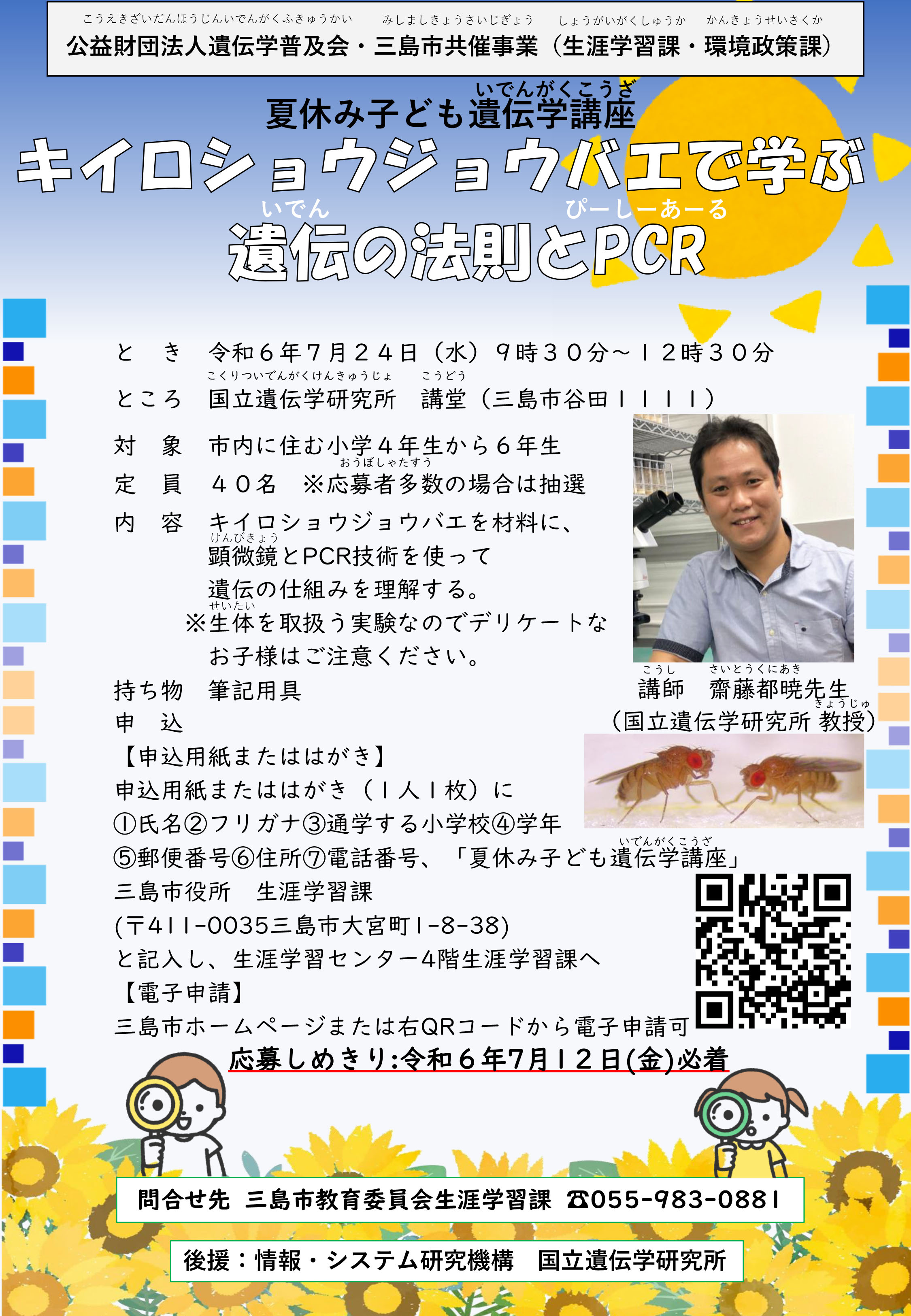

「夏休み子ども遺伝学講座」を開催

「キイロショウジョウバエで学ぶ遺伝の法則とPCR」

●日時:令和6年7月24日(水曜日) 9:30~12:30

●場所:国立遺伝学研究所 講堂

●講師:齋藤 都暁 先生(無脊椎動物遺伝研究室 教授)

●対象:市内小学校4~6年生

●定員:40名(応募者多数の場合、抽選)

●持ち物:筆記用具

●申し込み先:三島市教育委員会 生涯学習課

申込用紙・はがき・電子申請で7/12(金)までにお申込みください。

①氏名 ②フリガナ ③通学する小学校 ④学年 ⑤郵便番号 ⑥住所 ⑦電話番号

「夏休みこども遺伝学講座」と記入し、生涯学習センター4階生涯学習課へ。

〒411-0035 三島市大宮町1-8-38

電話:055-983-0881

分子生命史研究室 川口 茜助教が日本発生生物学会 第1回JSDB Frontiers Prizeを受賞

2024年6月19日~22日に京都市・みやこめっせで開催された日本発生生物学会第57回大会において、分子生命史研究室の川口 茜助教が 新たに設立されたJSDB Frontiers Prizeの第1回(2024年度)を受賞しました。

受賞記念講演は6月21日に行われました。

川口助教より受賞のコメントが届いておりますのでご紹介します。

この賞は、設置されるまでに多くの方のご尽力があったと伺っております。

そんな第一回目のJSDB Frontiers Prizeを頂戴することができ、大変光栄に思うと同時に、身が引き締まる思いです。

学会関係者の皆様、私の研究活動に関わってくださっているすべての方々に感謝申し上げます。

今後とも、発生生物学研究者として邁進してまいります。

茎の節と節間ができるしくみを解明

~植物科学の未踏の地「茎の発生学」に挑む~

プレスリリース

野々村研究室・植物細胞遺伝研究室

技術課 / 細胞建築研究室

YABBY and diverged KNOX1 genes shape nodes and internodes in the stem

Katsutoshi Tsuda*, Akiteru Maeno, Ayako Otake, Kae Kato, Wakana Tanaka, Ken-Ichiro Hibara, and Ken-Ichi Nonomura

* 責任著者

Science (2024) 384, 1241-1247 DOI:10.1126/science.adn6748

節と節間の繰り返し構造からなる「茎」の発生メカニズムは、植物の主要器官の発生メカニズムの中で唯一研究が進んできませんでした。これは、多くの植物種で節と節間が不明瞭で、形態的特徴に乏しいことが理由として考えられます。

情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所の津田勝利助教、前野哲輝技術専門職員、野々村賢一准教授、および広島大学の田中若奈准教授、吉備国際大学の桧原健一郎教授らの共同研究グループは、節と節間の区別が明瞭なイネの茎に着目し、茎の基本パターンが損なわれた矮性変異体を解析することで、茎の発生メカニズムの解明に挑みました。

その結果、(1)節は、「葉」の発生プログラムが「茎」に介入することで生まれること、(2)節間は、「葉」の発生プログラムの介入を「茎頂」の発生プログラムが適度に制限することで生まれること、(3)これらの発生プログラムのメカニズムは、3次元的な枝構造しか持っていなかった種子植物の祖先が葉を獲得する過程で生じた可能性が高いこと、を見出しました(図)。

本研究は、植物発生学における最後の砦とも言える茎の基本発生プログラムとその進化過程を明らかにしました。本成果によって、農作物の収量に影響する茎形質の改良につながることが期待されます。

この研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(18H04845, 20H04891, 22H02319, 23H04754, 21H04729)の支援を受けておこなわれました。

本研究成果は、国際科学雑誌「Science」に2024年6月14日(日本時間)に掲載されました。

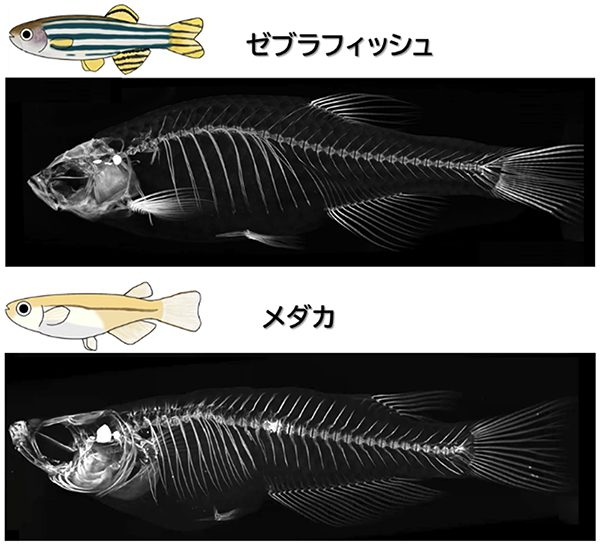

図: イネの茎における節と節間の発生メカニズム

(A)葉の制御遺伝子「YABBY」と機能分化した「KNOX1遺伝子ファミリー」の発現領域により節と節間が規定される。

(B) 上記のメカニズムは種子植物の祖先が「葉」を獲得した際に生じ、養分交換のための節と伸長に特化した節間を区別して発達させることができるようになったと考えられる。

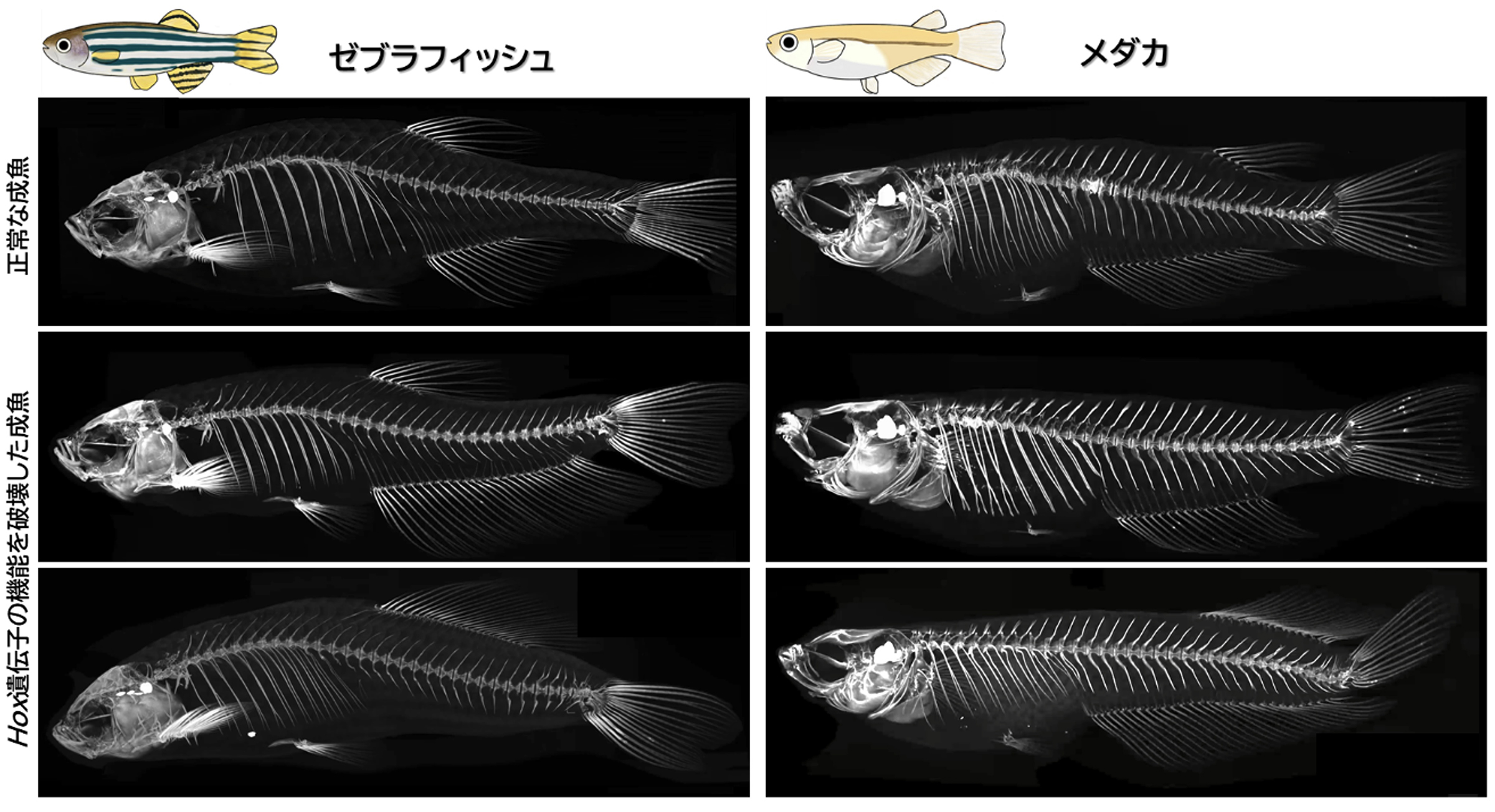

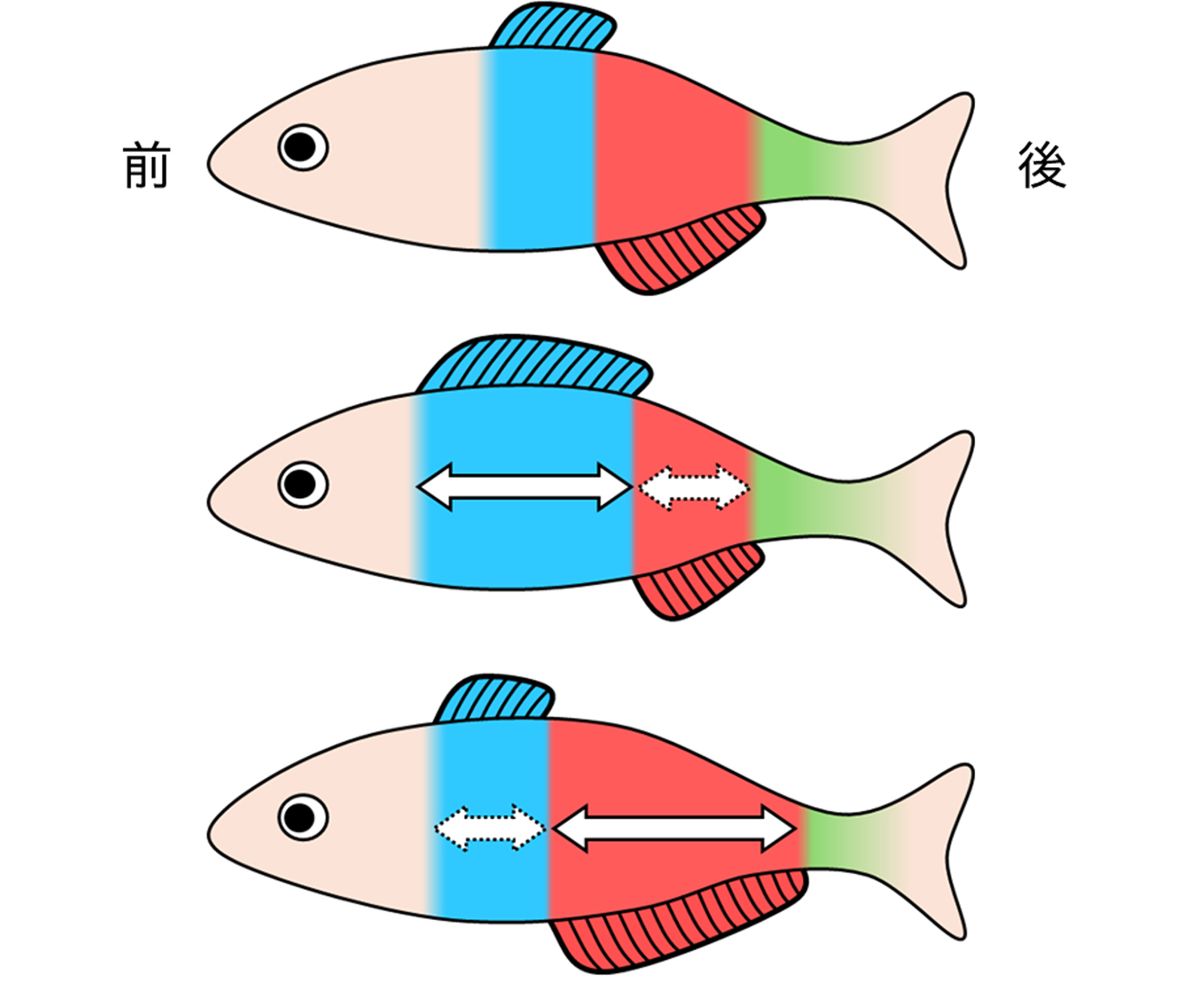

「魚のヒレ」 長かったり、短かったり⁉ 仕組みを解明

―ヒレの多様な形成位置をもたらす単純なシステム―

プレスリリース

川上研究室・発生遺伝学研究室

技術課 / 細胞建築研究室

Teleost Hox code defines regional identities competent for the formation of dorsal and anal fins

Urara Adachi, Rina Koita, Akira Seto, Akiteru Maeno, Atsuki Ishizu, Sae Oikawa, Taisei Tani, Mizuki Ishizaka, Kazuya Yamada, Koumi Satoh, Hidemichi Nakazawa, Hiroyuki Furudate, Koichi Kawakami, Norimasa Iwanami, Masaru Matsuda, and Akinori Kawamura

PNAS (2024) 121, e2403809121 DOI:10.1073/pnas.2403809121

埼玉大学大学院・理工学研究科・生体制御学プログラム 川村哲規 准教授と安達うらら 大学院生(令和5年度博士前期課程修了)を中心とするグループは、宇都宮大学・バイオサイエンス教育研究センター 松田 勝 教授、岩波礼将 特任准教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 川上浩一 教授、前野哲輝 技術専門職員、埼玉大学・理工学研究科 古舘宏之 助教らと共同で、魚のヒレの形成される位置がHox(ホックス)遺伝子によって制御されていることを初めて明らかにしました。この成果により、Hox遺伝子の働く場所が魚の種類によって異なることで、バラエティーに富んだヒレが生み出されることが示唆されました。つまり、多様なヒレの位置やヒレの幅の違いは、Hox遺伝子からなるシステムを一部、変化させることで生じていることが分かりました。さらに、本研究から、進化の過程で、魚のヒレの形成位置が変化してきた仕組みについて、新たなモデルが提唱されました。

本研究は、科学研究費補助金 基盤研究(C)18K06177, 23K05790および国立遺伝学研究所公募型共同研究「NIG-JOINT」38A2019, 7A2020, 66A2021, 18A2022, 31A2023の支援を受けて行われました。

本成果は、『米国科学アカデミー紀要』(PNAS、インパクトファクター12.8)に掲載されました。

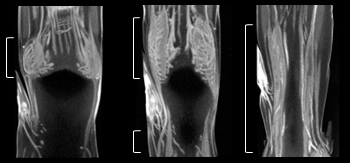

図:背ビレと臀ビレの形成されるからだの領域を規定するHox遺伝子

色で示すように、背ビレや臀ビレが形成される魚のからだの領域が、複数のHox遺伝子によって区分されている(図:上)。Hox遺伝子の働く場所は、前後にシフトすることが知られている。Hox遺伝子の働く場所が、パラメーターのように変化することで、形成位置や長さが大きく異なったヒレが生じることが示された。(図:中央、下)

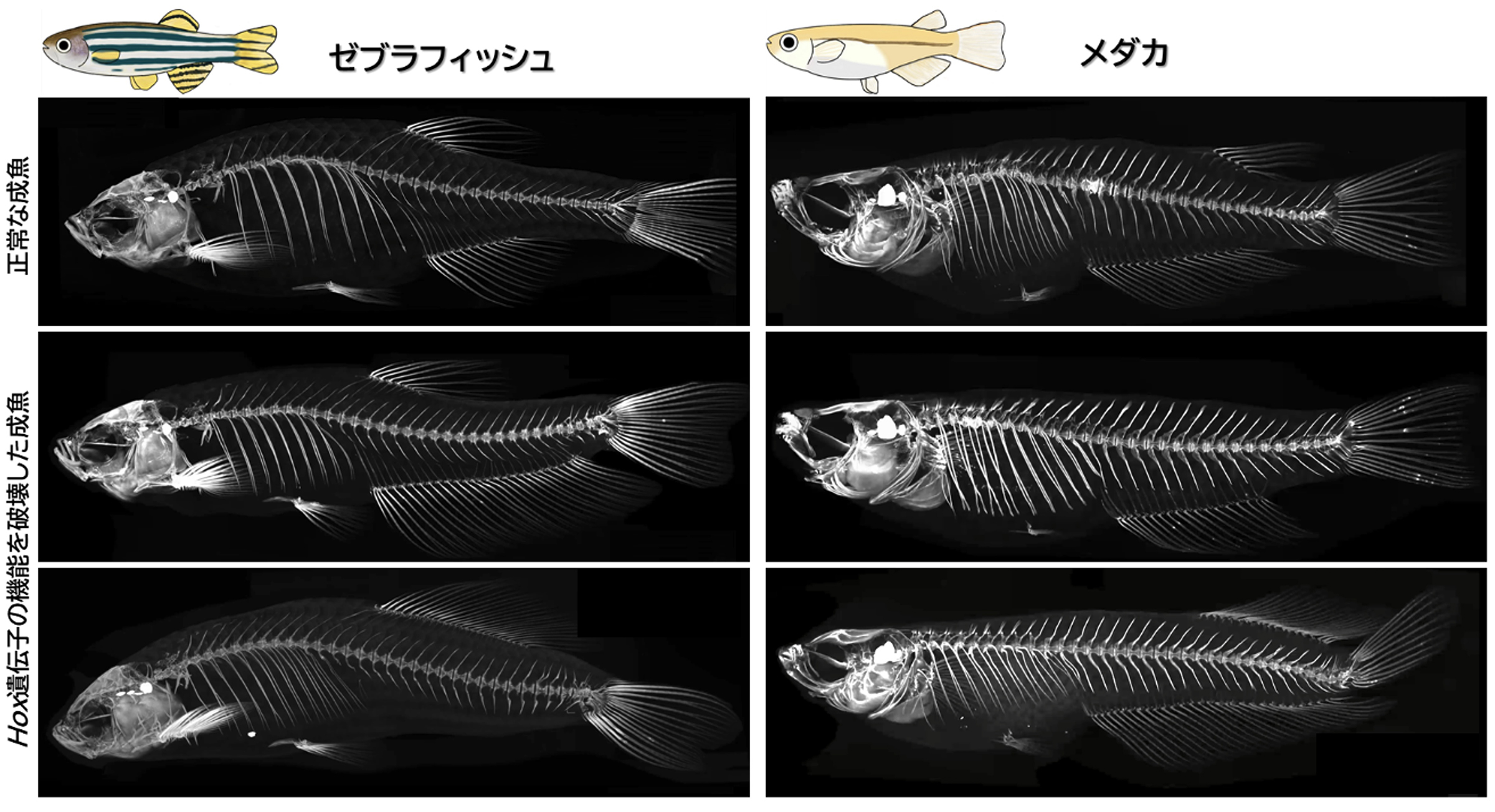

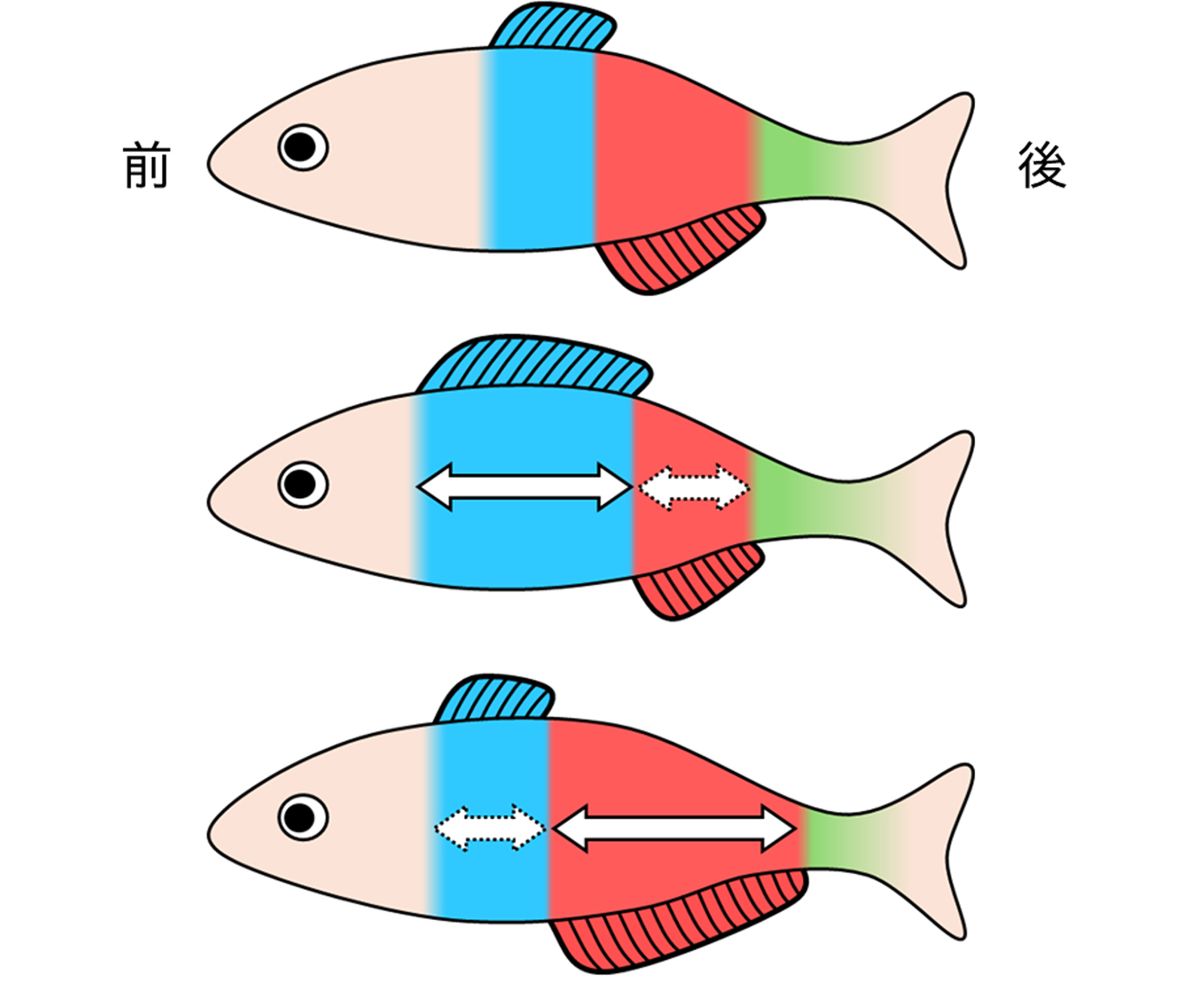

「魚のヒレ」 長かったり、短かったり⁉ 仕組みを解明

―ヒレの多様な形成位置をもたらす単純なシステム―

プレスリリース

川上研究室・発生遺伝学研究室

技術課 / 細胞建築研究室

Teleost Hox code defines regional identities competent for the formation of dorsal and anal fins

Urara Adachi, Rina Koita, Akira Seto, Akiteru Maeno, Atsuki Ishizu, Sae Oikawa, Taisei Tani, Mizuki Ishizaka, Kazuya Yamada, Koumi Satoh, Hidemichi Nakazawa, Hiroyuki Furudate, Koichi Kawakami, Norimasa Iwanami, Masaru Matsuda, and Akinori Kawamura

PNAS (2024) 121, e2403809121 DOI:10.1073/pnas.2403809121

埼玉大学大学院・理工学研究科・生体制御学プログラム 川村哲規 准教授と安達うらら 大学院生(令和5年度博士前期課程修了)を中心とするグループは、宇都宮大学・バイオサイエンス教育研究センター 松田 勝 教授、岩波礼将 特任准教授、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 川上浩一 教授、前野哲輝 技術専門職員、埼玉大学・理工学研究科 古舘宏之 助教らと共同で、魚のヒレの形成される位置がHox(ホックス)遺伝子によって制御されていることを初めて明らかにしました。この成果により、Hox遺伝子の働く場所が魚の種類によって異なることで、バラエティーに富んだヒレが生み出されることが示唆されました。つまり、多様なヒレの位置やヒレの幅の違いは、Hox遺伝子からなるシステムを一部、変化させることで生じていることが分かりました。さらに、本研究から、進化の過程で、魚のヒレの形成位置が変化してきた仕組みについて、新たなモデルが提唱されました。

本研究は、科学研究費補助金 基盤研究(C)18K06177, 23K05790および国立遺伝学研究所公募型共同研究「NIG-JOINT」38A2019, 7A2020, 66A2021, 18A2022, 31A2023の支援を受けて行われました。

本成果は、『米国科学アカデミー紀要』(PNAS、インパクトファクター12.8)に掲載されました。

図:背ビレと臀ビレの形成されるからだの領域を規定するHox遺伝子

色で示すように、背ビレや臀ビレが形成される魚のからだの領域が、複数のHox遺伝子によって区分されている(図:上)。Hox遺伝子の働く場所は、前後にシフトすることが知られている。Hox遺伝子の働く場所が、パラメーターのように変化することで、形成位置や長さが大きく異なったヒレが生じることが示された。(図:中央、下)

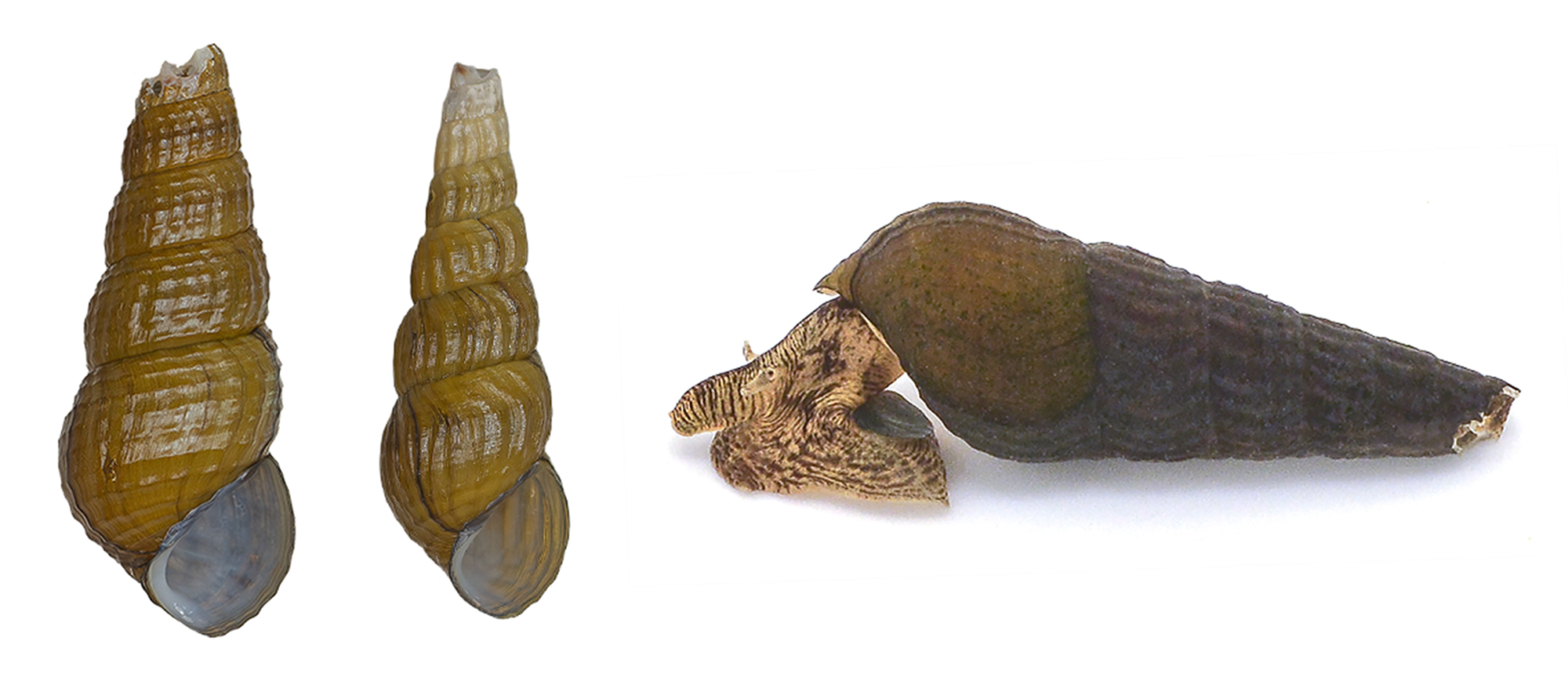

琵琶湖から新種アザイカワニナを発見

―カワニナ属2種群の平行的な多様化を示唆―

プレスリリース

Redescription of Semisulcospira reticulata (Mollusca, Semisulcospiridae) with description of a new species from Lake Biwa, Japan

Naoto Sawada, Yusuke Fuke, Osamu Miura, Haruhiko Toyohara, Takafumi Nakano

Evolutionary Systematics (2024) 8, 127–144 DOI:10.3897/evolsyst.8.124491

日本の中央に位置する古代湖である琵琶湖において大規模な種の多様化を遂げた淡水性巻貝のカワニナ属は、二つの種群から構成され、湖内の岩礁や砂浜、泥底などの様々な底質の環境に進出しています。このうち、岩礁や砂浜に暮らす種では、近年に両種群において分類の見直しが進展しています。対して、沖合の砂泥底や泥底では、一方の種群の種多様性が十分に評価されていませんでした。

京都大学大学院理学研究科 澤田直人 博士課程学生(研究当時)、中野隆文 同准教授、国立遺伝学研究所 福家悠介 研究員、高知大学 農林海洋科学部 三浦収 准教授、摂南大学 農学部 豊原治彦 教授(研究当時)の研究グループは、琵琶湖の砂泥底および泥底から得られたカワニナ属の遺伝解析と形態解析によって、カゴメカワニナSemisulcospira reticulataの分類学的位置を再定義するとともに、これまで学名がつけられていなかった新種アザイカワニナSemisulcospira nishimuraiを記載しました。アザイカワニナの和名は、このカワニナの既知の分布域が北近江の戦国大名である浅井氏の最大勢力に大まかに一致することに由来します。

琵琶湖の沖合に暮らすカゴメカワニナとアザイカワニナは、主に成貝殻の角度や彫刻の形態、胎児殻の大きさで他種から識別され、きめ細かな底質上で採餌を行うのに適していると考えられる尖った歯舌を持ちます。また、アザイカワニナが砂泥底から発見されたことで、琵琶湖の砂泥環境を好む種がカワニナ属の二つの種群で独立に出現していることが示されました。この研究成果によって、カワニナ属の種多様性が再評価されるとともに、本属の二種群が古代湖において平行的な多様化を生じたことが示唆されました。

本研究は、日本学術研究振興会 科学研究費助成事業(JP21J22917)および、水産無脊椎動物研究所 育成研究助成(IKU 2021-01)の支援を受けて実施されました。

本研究成果は2024年6月10日に系統分類学の国際学術誌「Evolutionary Systematics」にオンライン掲載されました。

図: 左からカゴメカワニナの成貝殻標本、新種アザイカワニナの成貝殻標本、アザイカワニナの生体。

多階層感覚構造研究室 短時間雇用職員(技術補佐員)募集

多階層感覚構造研究室では以下の業務を担当していただける短時間雇用職員(技術補佐員)を募集いたします。

| 【採用時期】 | 2024年8月以降(応相談) |

| 【職務内容】 | マウス飼育・実験補助(変更の予定なし) |

| 【募集人数】 | 1名 |

| 【応募資格】 | 経験は不問 生き物を素早くかつ丁寧に扱える方、手先が器用な方が適しています。 (※げっ歯類をご自宅で飼っている方はご遠慮ください) |

| 【勤務地】 | 国立遺伝学研究所 多階層感覚構造研究室(変更の予定なし) |

| 【給与・待遇】 | 遺伝研の規定に準ずる |

| 【勤務時間】 | 9:00-16:00(昼休憩1時間)週3日勤務(応相談) |

| 【休日】 | 土曜、日曜、祝日、12/29〜1/3 |

| 【雇用期間】 | 年度契約、評価に基づき3年まで更新可。 |

| 【応募】 | 封筒またはメール件名に「多階層感覚構造研究室 技術補佐員応募」と明記の上、履歴書(写真添付・メールアドレス記載)を下記宛先まで郵送またはメールでお送りください。 |

| 【応募締切】 | 適任者が見つかり次第、締め切ります。 |

| 【問合先・提出先】 | 〒411-8540 三島市谷田1111 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 多階層感覚構造研究室(055)981-6792 米原圭祐 (Email: ) |

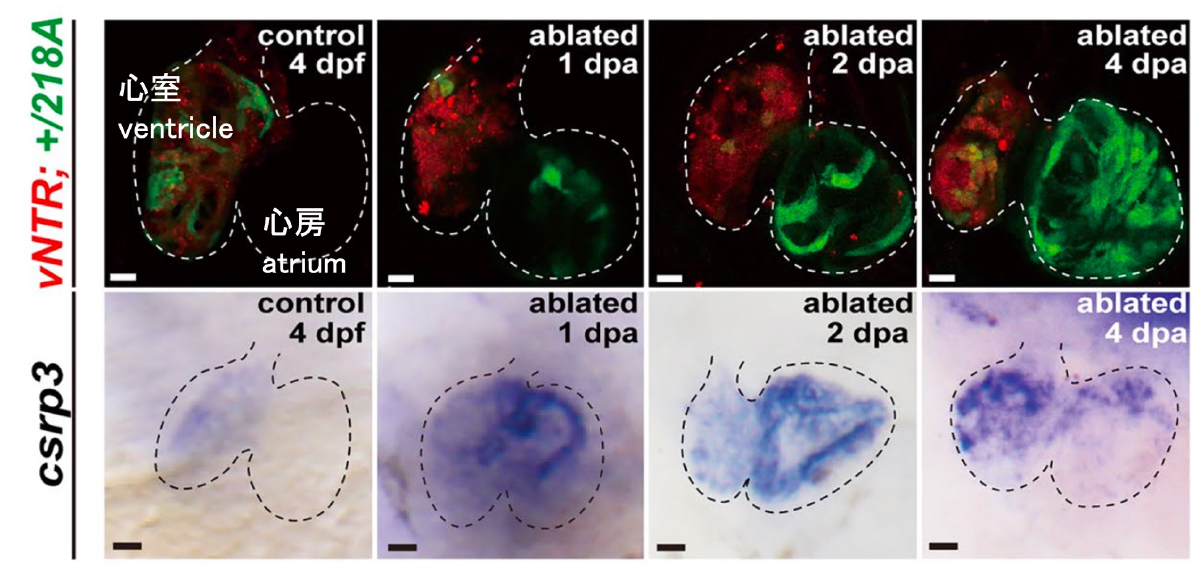

新しい遺伝子トラップ系統の解析により明らかとなったcsrp3遺伝子の、心臓発生および再生における動的な発現パターンと重要な役割。

A novel gene‐trap line reveals the dynamic patterns and essential roles of cysteine and glycine‐rich protein 3 in zebrafish heart development and regeneration.

Shuzhang Liang, Yating Zhou, Yue Chang, Jiayi Li, Min Zhang, Peng Gao, Qi Li, Hong Yu, Koichi Kawakami, Jinmin Ma, and Ruilin Zhang.

Cellular and Molecular Life Sciences (2024) 81, 158 DOI:10.1007/s00018-024-05189-0

CSRP3/ MLP遺伝子は、横紋筋機能の重要な調節因子であり、肥大型心筋症(HCM)および拡張型心筋症(DCM)と関連している。しかし、心臓の発生および再生におけるCSRP3の役割は完全にはわかっていない。本研究では、csrp3遺伝子座に挿入を持つ新規ゼブラフィッシュ遺伝子トラップ系統gSAIzGFFM218Aの解析を行なった。我々は、csrp3が仔魚の心室心筋細胞(CM)で特異的に発現し、Csrp3欠損がCSRP3関連HCMおよびDCMの共通の特徴である過剰な梁柱形成を引き起こすことを発見した。さらにcsrp3の発現が心臓再生に重要な複数のシグナル経路によって制御され、さまざまな心臓損傷に応じて増加することを明らかにした。Csrp3欠損は、CMの脱分化を損ない、サルコメアの再構築を妨げ、CMの増殖を減少させながらアポトーシスを憎悪させることで心臓再生を阻害した。一方、Csrp3の過剰発現は、損傷後のCM増殖を促進し、複数のシグナル経路の薬理学的阻害によって引き起こされる心室再生の障害を改善した。我々の研究は、ゼブラフィッシュの心臓発生および再生におけるCsrp3の重要な役割を強化し、CSRP3関連の人間の心疾患の分子病理を解明するための価値ある動物モデルを提供した。

本研究は、武漢大学のZhang研究室と川上研究室の共同研究として行われた。NIG-JOINT(2015 Collaborative Research A1-8)の成果である。

図:心室心筋細胞を除去した心臓の心房におけるcsrp3遺伝子の発現誘導

(赤)心室心筋細胞におけるmCherry-NTRの発現。MTZ添加により細胞を除去(ablated)。

(緑)心室心筋細胞除去を行なった心臓におけるcsrp3遺伝子の発現誘導

小型魚類遺伝研究室研究補助員募集

| 【仕事内容】 | グルクマ(サバ科の海産魚)の飼育補助(変更の予定なし) |

| 【採用時期】 | なるべく早い時期 |

| 【雇用期間】 | 2025年3月末まで |

| 【応募資格】 | 経験は問いません。体長30cm 程度の海産魚に触れることを厭わない方。 |

| 【勤務地】 | 国立遺伝学研究所・小型魚類遺伝研究室(変更の予定なし) |

| 【給与・待遇】 | 遺伝研の規定に準じて決定 |

| 【勤務時間】 | 週3~5日(応相談):月〜金 9:00-16:00(昼休憩1時間、週30時間以内) |

| 【採用人数】 | 1名 |

| 【応募方法類】 | 封筒またはメール件名に「小型魚類遺伝研究室 技術補助員応募」と明記の上、履歴書(写真添付・メールアドレス記載)、職務経歴書を下記宛先まで郵送またはメールにて送信下さい。書類選考通過者のみ面接を行い、採用を決定いたします。お送りいただきました履歴書等の応募書類は返却いたしませんのでご承知おき下さい。 |

| 【応募期間】 | 適任者が見つかり次第締め切ります。 |

| 【問合先・提出先】 | 〒411-8540 三島市谷田1111 国立遺伝学研究所 小型魚類遺伝研究室 Email: Tel:055-981-5849 担当:山田 志織 |