Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

神経軸索の正中線交差を決定する進化的に保存された遺伝子ネットワーク

A conserved gene regulatory network tells neurons to send axons across the midline

Aki Masuda, Kazuhiko Nishida, Rieko Ajima, Yumiko Saga, Marah Bakhtan, Avihu Klar, Tatsumi Hirata, Yan Zhu*

* 責任著者

Science Advances (2024) 10, eadk2149 DOI:10.1126/Sciadv.adk2149

すべてのニューロンは、正中線を超えて軸索を投射するもの(commissural)と交差しないで同側に投射するもの(ipsilateral)の2つに大別される。この2大別は脳神経系に広く共通する原理でありながら、それを決める遺伝的プログラムはほとんどわかっていなかった。本研究では、進化的に保存された塩基性 helix-loop-helix転写因子のペアNhlh1/2が、脊髄から中脳に至るまでのニューロンをcommissuralたらしめ、これらの軸索を中心線(床板)を超えて反対側に投射させていることを明らかにした。このグローバルな正中交差メカニズムは、領域特異的なニューロンクラス決定因子と相互作用することで、多種多様なニューロンをcommissuralとipsilateralに2大別することを可能にする。我々の発見は、グローバルに作用する遺伝子プログラムと、局所的に作用する細胞系譜依存的な遺伝子プログラムとの相互作用が、多種多様なニューロンを生み出す運命決定の鍵であることを示している。

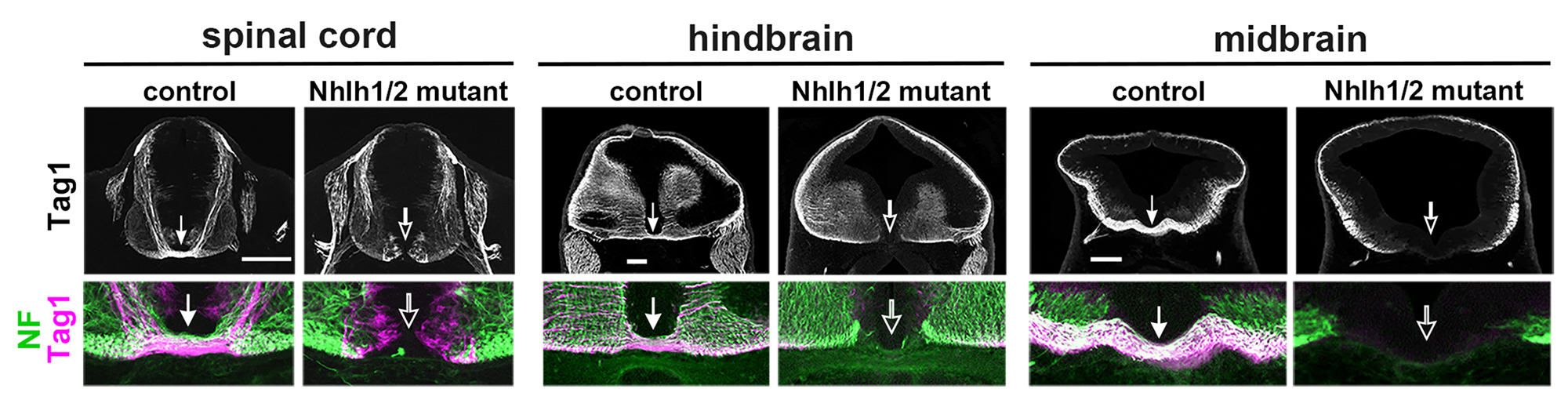

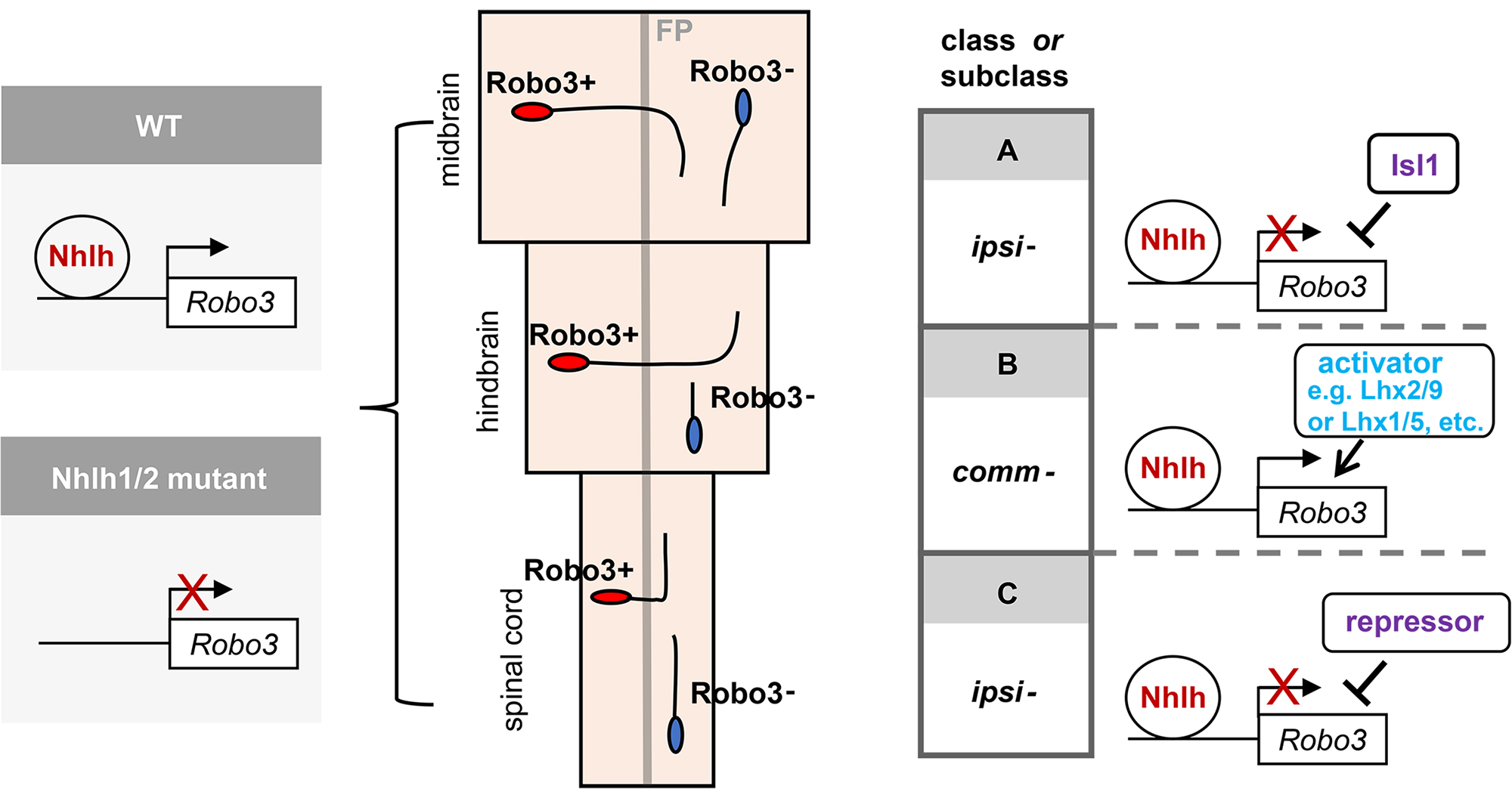

図1:Nhlh1/2二重変異マウスでは、神経管の正中線を横切る軸索が完全に欠如している。

図2:転写因子Nhlh1/2はガイダンス受容体Robo3の調節領域に結合し、その転写を活性化する。Nhlh1/2を欠損させるとRobo3の発現が大きく減少し、その結果、神経管の正中線を横切る軸索が形成されなくなる。Nhlh1/2の活性は、Isl1やLhxのような領域特異的な転写因子によって制御される。

遺伝研の大学院(総研大) 体験入学随時コースの募集を開始

アセチル化変異型ヒストンH4を持つヌクレオソームの動態解析

前島研究室・ゲノムダイナミクス研究室

黒川研究室・ゲノム進化研究室

比較ゲノム解析研究室

Behaviors of nucleosomes with mutant histone H4s in euchromatic domains of living human cells.

Adilgazy Semeigazin, Shiori Iida, Katsuhiko Minami, Sachiko Tamura, Satoru Ide, Koichi Higashi, Atsushi Toyoda A, Ken Kurokawa, Kazuhiro Maeshima *

* 責任著者

Histochemistry and Cell Biology 2024 May 14 DOI:10.1007/s00418-024-02293-x

DNAは負に帯電したポリマーであり、正に帯電したコアヒストン八量体に巻き付き、ヌクレオソームを形成しています。コアヒストン八量体は、ヒストンH2A・H2B・H3・H4がそれぞれ二つずつ、合計8つのタンパク質で構成されています。それぞれのヒストンの末端には、特定の構造を持たず、さまざまな化学修飾を受ける「テール」と呼ばれる部分が存在します。ヒストンH2Aには2本のテールが存在するので、一つのヌクレオソームは合計で10本のヒストンテールを持っています。ヒストンテールの多数のリジン残基がアセチル化されると、その正電荷が中和され、DNAや隣接するヌクレオソームとの結合が弱まり、ヌクレオソーム間の相互作用が失われます。特に、ヒストンH4のテール上の特定のリジン残基のアセチル化は、試験管内でクロマチンの構造を劇的に変えることが知られていましたが、生きた細胞内で、特定のリジン残基のアセチル化が、そのアセチル化を持つヌクレオソームの動態にどのように影響するかは、これまで明らかではありませんでした。

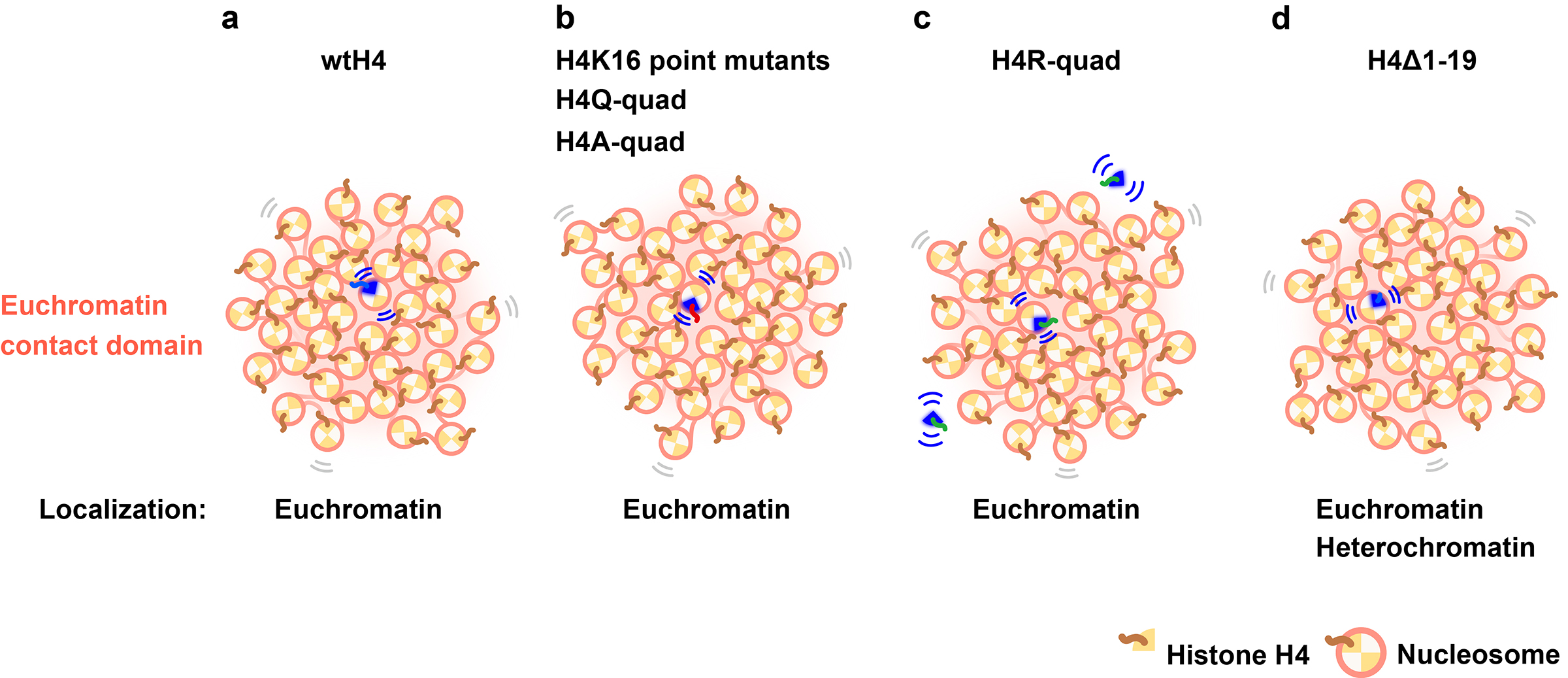

今回、情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 ゲノムダイナミクス研究室のSemeigazin Adilgazy 総研大生 (国費外国人留学生)、飯田史織 総研大生 (元SOKENDAI特別研究員、学振特別研究員 DC2)、南克彦 総研大生(元SOKENDAI特別研究員、学振特別研究員 DC2)、田村佐知子 テクニカルスタッフ、井手聖 元助教(東京都医学総合研究所 研究員)、前島一博 教授のグループ、ゲノム進化研究室 東光一 助教、黒川顕 教授のグループ、比較ゲノム解析研究室 豊田敦 特任教授のグループは、ヒストンH4テールのアセチル化されるリジン残基を、脱アセチル化模倣型やアセチル化模倣型に変異させ、ユークロマチンにおけるその変異を含むヌクレオソームの局所的な動きを解析しました。その結果、変異体を含むヌクレオソームは、クロマチンドメイン(塊)に埋もれるため、変異によって動きは変化しないことが明らかになりました (図)。

本研究では、野生型(wt)または変異型ヒストンH4(H4K16の点変異、H4K5,8,12,16四重変異体、テールの欠失)をHaloTagと融合させ、HeLa細胞で異所的に発現させました。野生型およびH4-Halo変異型は、ユークロマチンに局在していました。また、wtH4-Haloヌクレオソームのゲノム領域は、ユークロマチンのHi-Cコンタクトドメインに対応していました。一分子ヌクレオソームイメージングを用い (動画)、H4の脱アセチル化やアセチル化を模倣したH4の変異のいずれも、その変異を含むヌクレオソームの平均の動きを変化させないことを発見しました。変異体を含むヌクレオソームは、多数の野生型が存在するクロマチンドメイン(塊)に埋もれるためと考えられます (図)。興味深いことに、H4の4 つのリジンをアルギニンに置換した変異型H4は、ヌクレオソームにあまり取り込まれず、大部分が核内を自由に拡散していました (図と動画)。さらに、テールを欠失した変異型H4は、ユークロマチンだけでなくヘテロクロマチンにも取り込まれていました (図)。本研究は、生きた細胞において、化学修飾の状態が異なる個々のヌクレオソームの挙動を理解するために、一分子ヌクレオソームイメージングが有効であることを示しています。

今年はRobert FeulgenによるDNA染色法発見100周年にあたります。本論文はそのことを記念した米国Histochemistry and Cell Biology誌の特集号” The Centennial of the Feulgen Reaction – Imaging the Genome”に掲載されました。

本研究は、日本学術振興会(JSPS) 科研費(24H00061, 21H02453, 23K17398, 22H05606, 21H02535, 23KJ0996、23KJ0998)、学術変革領域 A「ゲノムモダリティ」(20H05936)、科学技術振興機構(JST) JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(JPMJSP2104)、武田科学振興財団の支援を受けました。ゲノム解析については、先進ゲノム支援(22H04925(PAGS))の一環としておこなわれました。

動画: (左) 異所的に発現した野生型wtH4-Haloの動き。大部分がヌクレオソームに取り込まれ、その場でゆらいでいる。(右)脱アセチル化模倣型のH4四重変異体であるH4R-quadの動き。ヌクレオソームにあまり取り込まれず、大部分が自由に拡散する。

図:(a) 異所的に発現した野生型wtH4-Haloはユークロマチンのコンタクトドメインに局在し、H4テールを介して隣接するヌクレオソームと相互作用している。(b) H4テール上の変異(H4K16の点変異型、H4テールのリジンの四重変異型H4Q-quad、H4A-quad)は、局所的なヌクレオソームの動きには影響しなかった。これは、変異体を含むヌクレオソームが、凝縮したユークロマチンドメインに埋め込まれているためである。H4テール上の変異が隣のヌクレオソームとの相互作用を阻害したとしても、周囲の内在性 (野生型) H4を含む多数のヌクレオソームは、変異体を含むヌクレオソームとの接触を維持することができる。その結果、変異体を含むヌクレオソームの動きは変化しなかったと考えられた。(c) 脱アセチル化模倣型のH4四重変異型H4R-quadはヌクレオソームにあまり取り込まれず、大部分が自由に拡散する(動画参照)。しかし、取り込まれたものはwtH4-Haloと同様の動きを示す。(d)H4テール欠失変異体(H4Δ1-19)はユークロマチンとヘテロクロマチンの両方に取り込まれる。H4Δ1-19を含むヌクレオソームの平均の動きは、主にユークロマチンに局在するwtH4-Haloの平均の動きよりも小さかった。

モデル生物・ミジンコの雌雄が切り替わる要因の一端を明らかに!

性差を示す遺伝子アイソフォームを発見

~将来的なエビ・カニなどへの単性養殖技術の開発・応用に期待~

プレスリリース

Identification of gene isoforms and their switching events between male and female embryos of the parthenogenetic crustacean Daphnia magna

Yasuhiko Kato, Joel H. Nitta, Christelle Alexa Garcia Perez, Nikko Adhitama, Pijar Religia, Atsushi Toyoda, Wataru Iwasaki, Hajime Watanabe

Scientifc Reports (2024) 14, 9407 DOI:10.1038/s41598-024-59774-1

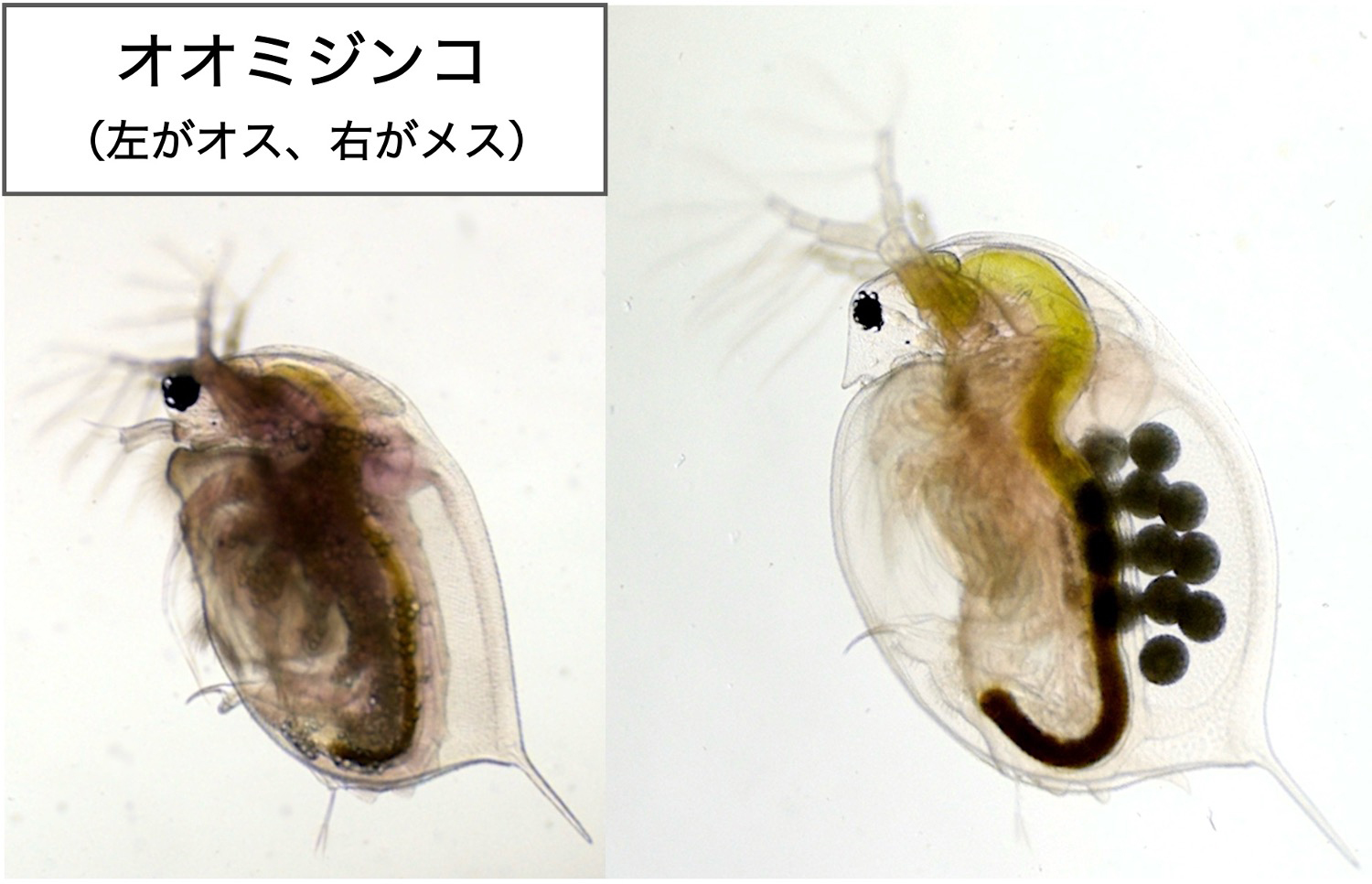

大阪大学大学院工学研究科の加藤泰彦准教授、渡邉肇教授らの研究グループは、情報・システム研究機構国立遺伝学研究所の豊田敦特任教授、東京大学新領域創成科学研究科のニッタ ジョエル特任助教(現在千葉大学国際学術研究院・准教授)、岩崎渉教授との共同研究において、環境に応じて雌雄を生み分けるミジンコの転写産物をロングリードシーケンス法により解析し、各遺伝子のアイソフォームの多様性、またその性差を明らかにしました。

これまでミジンコの遺伝子発現解析は、遺伝子アイソフォーム毎にはなされてきませんでしたが、今回の解析では、各遺伝子アイソフォームの全長の配列決定を行いました。結果、解析した遺伝子の半数以上が複数のアイソフォームを合成することを見出しました。さらに、遺伝子によっては性差を示すアイソフォームを発現していることを突き止めました。本研究で新たに見出されたアイソフォームの機能解析を行うことで、ミジンコが環境に応じて雌雄を切り替えられる機構の解明に迫ることが期待されます。

なお、本研究は、JSPS 科学研究費 基盤研究(B) 21H03602、挑戦的研究(萌芽) 21K19298の助成、文部科学省 学術変革領域研究(A)「非ドメイン型バイオポリマーの生物学:生物の柔軟な機能獲得戦略」(領域代表:中川真一)22H05598、 学術変革領域研究(A)「性スペクトラム – 連続する表現型としての雌雄」(領域代表:立花誠)20H04923、18H04884の助成、及び「先進ゲノム支援(PAGS)」16H06279の支援を受けて行われました。

本研究成果は、英国科学誌「Scientific Reports」に、4月30日(火)に公開されました。

図: 環境に応じて雌雄を生み分けるミジンコ

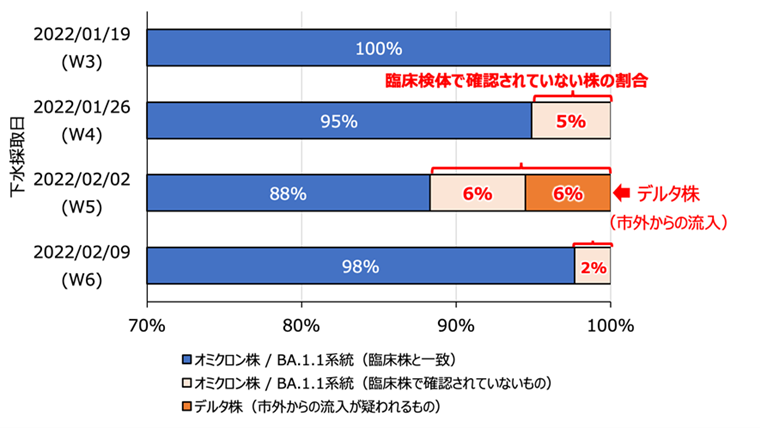

「下水サーベイランスにより従来の疫学調査で未確認だった新型コロナウイルス変異株を検知」の事業成果を公表

プレスリリース

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社、浜松ウォーターシンフォニー株式会社、株式会社AdvanSentinel、浜松市、金沢大学、情報・システム研究機構(国立遺伝学研究所、データサイエンス共同利用基盤施設)、新潟大学による合同チームは、高感度RNA/DNA解析手法を用いた「下水サーベイランス)」によって、新型コロナウイルス変異株を同定し、臨床検体によるゲノム疫学調査で未確認だった新型コロナウイルス変異株の浜松市への流入があったことを明らかにしました。

図: 下水サーベイランスによるゲノム疫学調査に基づく浜松市における変異株の割合。同一配列が1万以上カウントされたアンプリコン配列のみを解析対象とした。