種分化はどのような条件で起きるのか?

The genomics of discrete polymorphisms maintained by disruptive selection

Jun Kitano*, Kotaro Kagawa, Takashi Tsuchimatsu, Ryo Yamaguchi, Masato Yamamichi *corresponding author

Trends in Ecology & Evolution (2025) 40 DOI:10.1016/j.tree.2025.08.003

生き物を分類する基本単位として「種」が使われています。かつては、見た目が明らかに異なる生き物を別種として分類していましたが、現在では、互いに遺伝子を交換できないような生物集団を種として定義するのが一般的です。

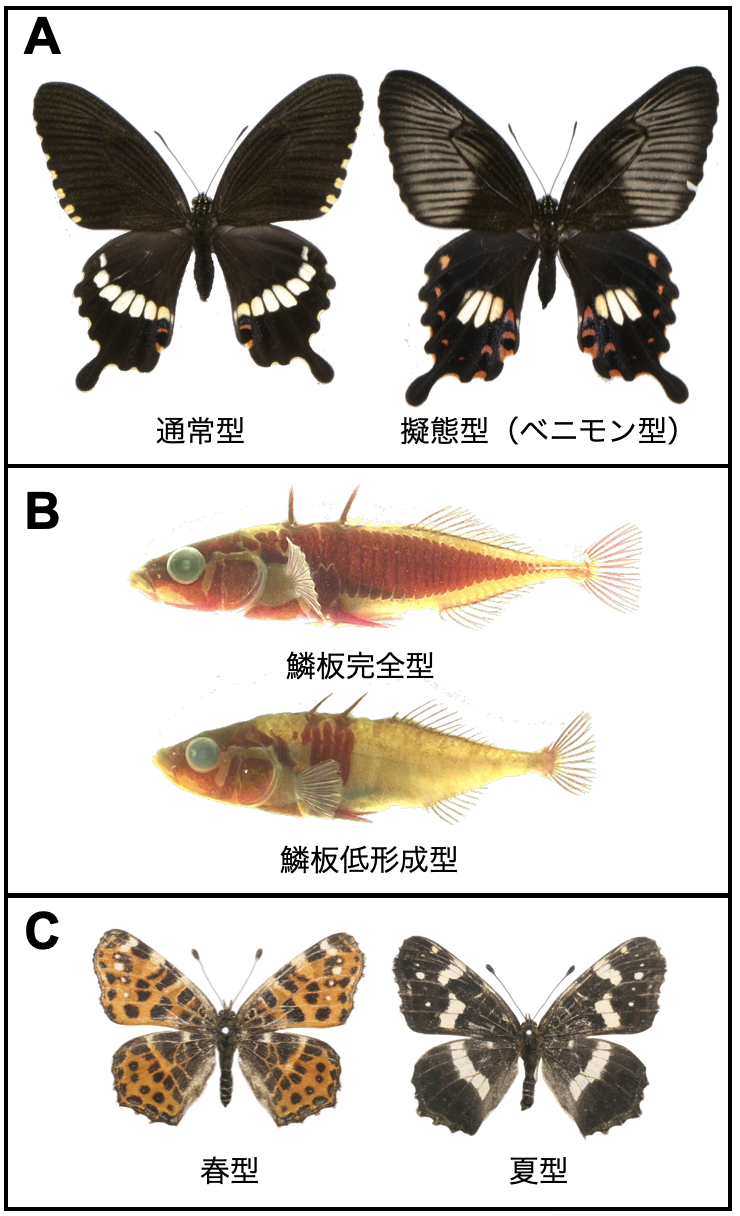

さて、さまざまな生物を観察すると、見た目が明らかに違うのに、同じ種であることがあります。たとえば、シロオビアゲハのメスには後翅に白い帯がある「通常型」と、それに加えて赤色の斑点をもちベニモンアゲハに似ている「擬態型(ベニモン型)」の2型が存在します(図A)。後者は、毒を持ったベニモンアゲハに似ていることで、天敵から身を守る効果があると考えられています(毒を持たない個体が毒を持つ個体に似せる現象をベイツ型擬態といいます)。通常型と擬態型の違いは、複数の遺伝子が固まって染色体上に座乗しているような単一の遺伝子座(超遺伝子[スーパージーン]という)の違いで決まっていることが明らかになっています。また、トゲウオ科のイトヨという魚には、ウロコの変形した鱗板という鎧が体を覆う完全型と体の後半に鎧がない低形成型が存在しますが(図B)、この違いはEdaという単一遺伝子のアレルの違いで決まっていることが明らかになっています。また、アカマダラという蝶では春に成虫になった個体と夏に成虫になった個体では見た目が大きく異なりますが(図C)、これは、遺伝的な違いが原因ではなく生育環境の違いで生じることが知られています。その他にも、そもそもオスとメスで明らかに見た目が異なっていて(性的二型という)、かつては雌雄で別種に定義されていた種もあります。

では、いったいどのような条件が揃うと種になったり(種分化したり)、種内での違い(種内多型)として維持されたりするのでしょうか? 性的二型から、種内多型、種分化までを統一的に理解しようという視点はこれまで殆どありませんでした。そこで、生態遺伝学研究室の北野潤教授と香川幸太郎研究員、理論生態進化研究室の山道真人准教授は、東京大学の土松隆志教授、北海道大学の山口諒助教との共同研究として、この問いを考察し、進化生物学分野における先導的な役割を持つ雑誌Trends in Ecology & Evolutionに総説を発表しました。

少数の限られた形態や性質のみが有利な状態(専門的には、離散的な適応頂点がある状態という)があると、それぞれに適した生物が進化します。その際に、遺伝子の交換をしながらも異なる型を作れるような、ちょうどうまい遺伝的仕組みが進化できると種分化せずにすむが、そのような仕組みが進化できない場合には、お互いの遺伝子の交換を止めて、それぞれに適した遺伝的組み合わせをもった型、すなわち種に進化すると考察されました。従って、「うまい遺伝的仕組み」というのがどのように進化するのか、どれほど早く進化しうるのかを解明していくことこそが、種分化を誘導・抑制する要因の解明に今後必要であることがわかりました。

本論文の筆頭かつ責任著者の北野教授からのコメント「私の研究室では、トゲウオなどの魚類を中心に、種内多型、性的二型、種分化などの遺伝基盤を研究してきましたが、これらをどうやって統合的に理解するのかが長年の疑問でした。今回、これらの統合に向けた方向性が見えた点で非常に大きな論文と考えています。AIの発展した時代に、単に知識をまとめただけの総説の価値は低下しているかもしれませんが、こういった新しい研究の方向性や指針を打ち出すような総説を、進化分野におけるオピニオンリーダー的な雑誌に発表することができ良かったです。今後の私の研究室を含めた世界の研究の潮流を生み出すことにつながれば幸いです」。

本研究は、科研費・基盤SやJST・CRESTなどの支援を受けて実施されました。

図:見た目は異なりますが、いずれも同じ種の中の多型です。A. シロオビアゲハのメスの通常型擬態型(ベニモン型)B. トゲウオ科のイトヨの鱗板完全型と鱗板低形成型 C. アカマダラの春型と夏型(写真のクレジット:A. 古俣慎也、B. 北野潤、C. 木下豪太)。