Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

遺伝子量生物学研究室 短時間教職員(技術補佐員)募集

| 募集人数 | 1名 |

| 勤 務 地 | 静岡県三島市谷田1111 国立遺伝学研究所(変更の予定なし) |

| 契約期間 | 2025年7月1日〜2026年3月31日(勤務開始日については応相談) 契約期間は年度ごとに更新を行い、雇用期間は更新する場合があります。 |

| 職務内容 | 当研究室は遺伝子量の変化が生命機能に与える影響(細胞のがん化や抗がん剤耐性の獲得など)について幅広く解き明かす研究を行っています。職務内容としては、ヒト培養細胞や出芽酵母を用いて、遺伝学的、分子生物学的、細胞生物学的手法を用いて、DNA、RNA,タンパク質を扱う実験を行っていただきます。また、実験の準備(試薬づくり、器具洗浄など)や実験機器の管理なども行っていただきます。 |

| 応募資格 | ・理系大学卒業者、バイオ系専門学校を卒業されている方、生物系の実験経験者 ・基本的な実験操作(ピペット操作、試薬の作り方など)を習得している方、分子生物学実験(PCR、DNA抽出、電気泳動など)の実務経験がある方を歓迎します ・基本的なパソコン操作(インターネット、Email、エクセルなど)を習得されている方 ・研究室の一員として協調性と責任感をもち、プロフェッショナルな姿勢で真摯に研究活動をサポートしてくださる方 ・当研究室では、ワークライフバランスを大切にしていますので、勤務時間や日数については柔軟に対応可能ですので、ご相談ください。当研究室についてはホームページを御覧ください(https://sasaki-lab.labby.jp/)。 ・協調性があり、積極的に業務に取り組む意欲があること。 |

| 就 業 日 | 週5日 土・日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日は休日) |

| 就業時間 | 1日5–7時間程度(8:30〜17:15の間、休憩60分) ※週30時間勤務してくださるかたを募集しています。就業日や就業時間に関しては相談に応じます。 |

| 賃金 | 時給1,296円(大卒新卒)~1,438円で所内規定に準じます。 法令の定めるところにより、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入 |

| 就業規則 | 勤務条件の詳細については、「情報・システム研究機構短時間雇用職員就業規則」を参照してください。 事務補佐員(短時間雇用職員)https://www.rois.ac.jp/pdf/4_28%20tanjikankoyou.pdf |

| 募集期間 | 2025年8月31日必着 応募のあったものから随時先行を行い、採用が決まり次第募集を締め切ります。 |

| 応募方法 | 履歴書(写真貼付、メールアドレスを明記)、職務経歴書(もし応募者について意見を聞ける方がいる場合は連絡先も記載)、を下記宛先までメールにて送信ください。また、メール件名に「遺伝子量生物学研究室 技術補佐員応募」と明記してください。 |

| 選考方法 | 書類審査後、面接(Zoomあるいは対面面接)を行い、採用を決定します。面接後、見学会を実施し、双方合意のもと採用を決定することがあります。 |

| そ の 他 | ・車通勤可 ・提出いただいた書類は、本公募の採用審査及び採用後の雇用管理のためのみ使用し、正当な理由無く第三者に開示、譲渡及び貸与することはありません。選考終了後は、採用された方の情報を除き、すべての個人情報は責任を持って破棄します。 なお、応募書類は返却いたしかねますので、ご了承ください。 ・受動喫煙防止対策:屋内禁煙(屋外喫煙場所あり) |

| 問い合わせ先と提出先 | 佐々木 真理子 |

| その他 | 提出いただいた書類は、情報・システム研究機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査の用途に限り使用します。これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡および貸与することは一切ありません。また、お送りいただいた応募書類は返却せず責任を持って廃棄致しますこと、ご承知おきください。 |

咲かない花だけをつける植物の誕生の謎に迫る!

-ダーウィン以来の難問に重要な示唆-

プレスリリース

Genomic signature and evolutionary history of completely cleistogamous lineages in the non-photosynthetic orchid Gastrodia

Kenji Suetsugu, Shun K. Hirota, Takashi Makino, Yoshihisa Suyama, Shingo Kaneko, Kenji Fukushima

Proceedings of the Royal Society B (2025) DOI:10.1098/rspb.2025.0574

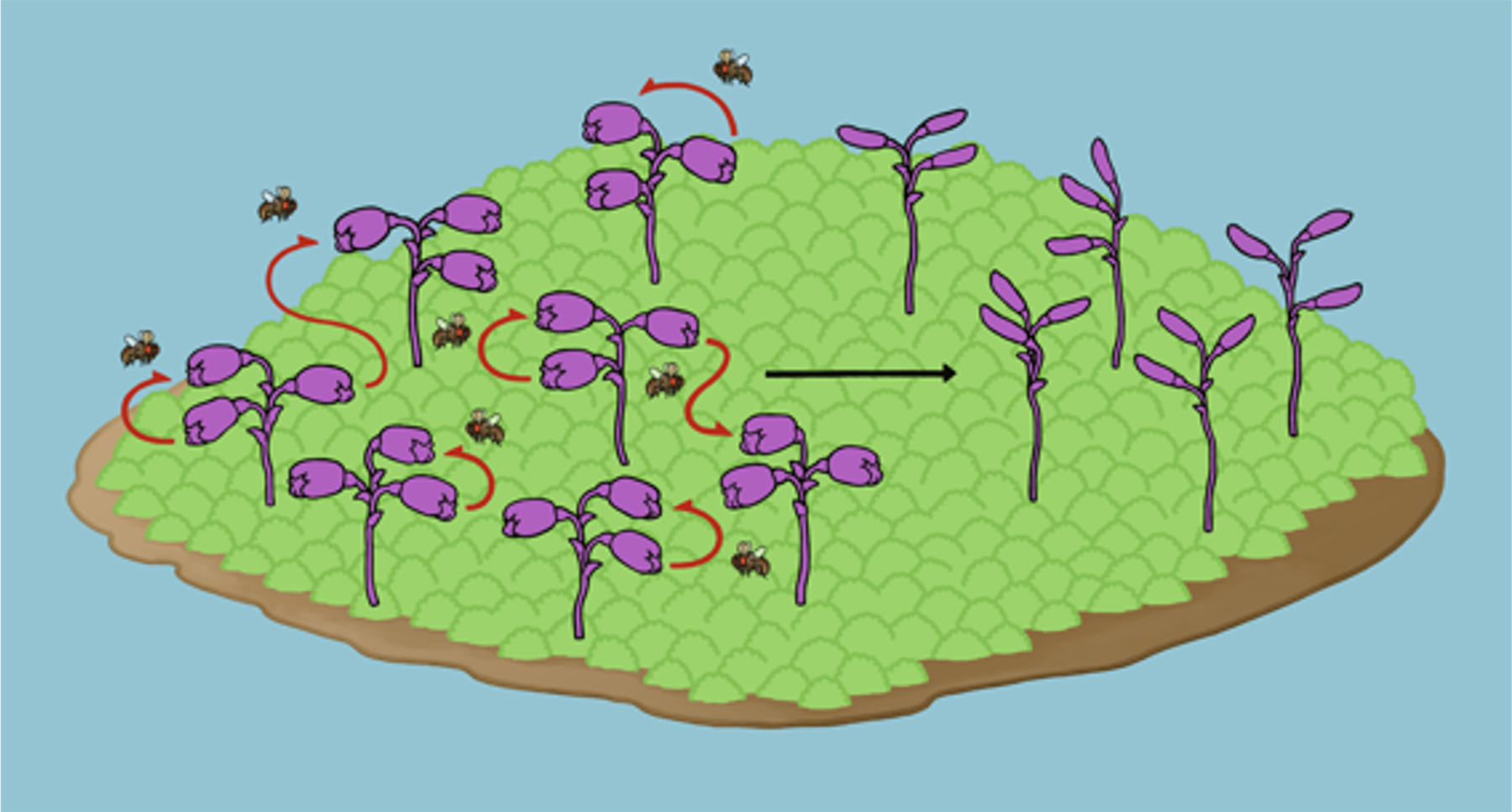

神戸大学大学院理学研究科の末次健司教授(兼・神戸大学高等学術研究院卓越教授)らの研究グループは、咲かない花だけをつけることから、自家受粉(自殖)のみで繁殖していると考えられてきた植物が、どのような条件下で誕生し、どのように存続してきたのかを遺伝解析によって明らかにしました。

自殖のみで繁殖する戦略には、有害遺伝子の蓄積といったデメリットがあるため、こうした植物の存在に対して進化論を提唱したダーウィンも強い疑念を抱いていました。こうした中、末次教授はこれまでに、蕾のまま開花しない花のみをつけるラン科植物の新種を複数発見しています。そこで本研究では、これらの植物に注目し、遺伝解析を行うことで、「本当に自殖しか行っていないのか」「自殖に頼った生活様式はどのような条件下で進化したのか」といった問いを検討しました。

その結果、予想通り、咲かない花のみをつける植物は、完全に自殖のみで繁殖していることが確認されました。さらに、花を咲かせる近縁種においても遺伝的多様性が極めて低く、自殖中心の植物に特有の遺伝的特徴が見られることが明らかになりました。これらの結果は、花を咲かせても他殖の効果がほとんど期待できない条件下で、自殖によって確実に種子を残す戦略が有利に働き、結果として「咲かない花」への進化が促されたことを示唆しています。一方で、これらの種が花を咲かせなくなってからは、最長でも2000年程度しか経過しておらず、進化的にはごく若い分類群であることも明らかになりました。したがって、こうした植物が長期的に存続できるかどうかは不透明であり、ダーウィンの抱いた疑念が必ずしも的外れではなかった可能性もあります。本研究は、「花を咲かせない」という極端な繁殖様式が、どのような生態的・遺伝的条件のもとで成立しうるのかを明らかにしたものであり、植物の繁殖戦略に関する常識を問い直す重要な成果といえます。

本研究成果は、5月21日 午前8時5分(日本時間)に、国際誌「Proceedings of the Royal Society B」に掲載されました。

図: 咲かない花のみをつける植物の進化プロセスのイメージ図

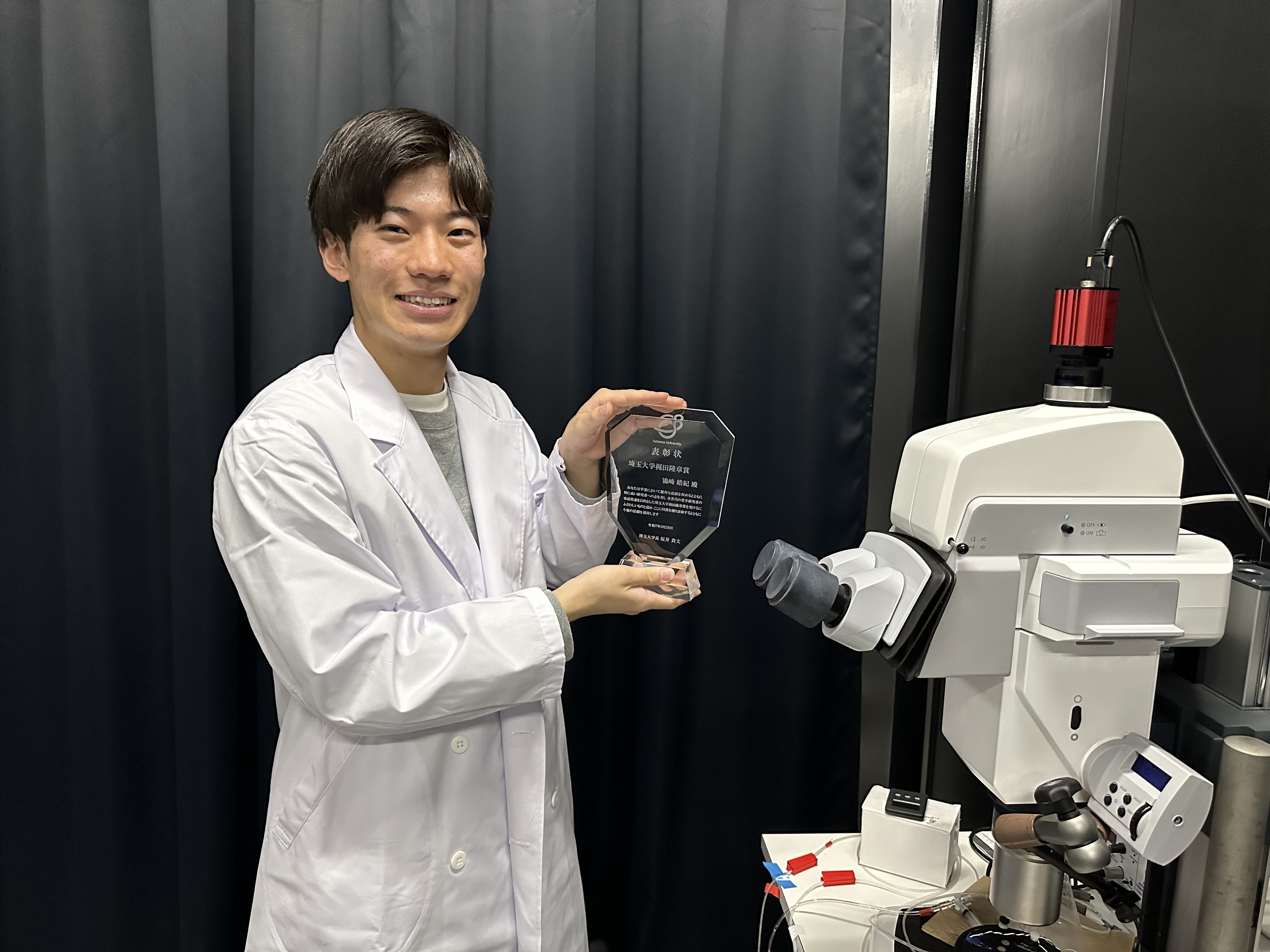

総研大生 鴇崎皓紀さんの受賞インタビューが掲載されました

多階層感覚構造研究室の鴇崎皓紀さん(総研大遺伝学コースD1)のインタビューが掲載されました。

鴇崎さんは出身大学の卒業の際に梶田隆章賞を受賞しています。この賞は埼玉大学において、2015年にノーベル物理学賞を受賞された梶田隆章先生(東京大学宇宙線研究所・卓越教授)の寄附により創設された表彰制度だそうです。

遺伝研での研究に対する思いも語られております。

ぜひお読みください。

▶ 埼玉大学 インタビューページ: 次世代を担う研究者を志す卒業生を表彰!

三毛猫の毛色を決める遺伝子をついに発見

〜60 年間の謎だった三毛猫の毛色の仕組みを解明〜

プレスリリース

A deletion at the X-linked ARHGAP36 gene locus is associated with the orange coloration of tortoiseshell and calico cats

Hidehiro Toh, Wan Kin Au Yeung, Motoko Unoki, Yuki Matsumoto, Yuka Miki, Yumiko Matsumura, Yoshihiro Baba, Takashi Sado, Yasukazu Nakamura, Miho Matsuda, Hiroyuki Sasaki.

Current Biology (2025) DOI:10.1016/j.cub.2025.03.075

三毛猫やサビ猫はメスばかりであること、オレンジ/黒の毛色を決める「オレンジ遺伝子」がX染色体上にあることは120年以上前から知られていました。1961年、メスの細胞では一対のX染色体の片方がランダムに選ばれて不活性化されるという仮説が提唱され、三毛猫やサビ猫の模様はこの仮説と合致する例として広く受け入れられてきました。しかし、それから60年以上経った今日まで、オレンジ遺伝子の正体やその働きについては明らかになっていませんでした。

九州大学生体防御医学研究所(研究当時)の佐々木裕之特別主幹教授(現:高等研究院)、同大学大学院歯学研究院の松田美穂准教授、国立遺伝学研究所の藤英博特命准教授、中村保一教授、国際基督教大学の歐陽允健助教、東京大学の鵜木元香准教授、アニコム先進医療研究所株式会社の松本悠貴研究員(麻布大学特任准教授兼任)および、近畿大学農学部の佐渡敬教授らの研究グループは、オレンジ遺伝子の正体が「ARHGAP36」であることを突き止めました。

本研究グループは、福岡市内の様々な毛色を持つ18匹の猫のDNAを解析し、オレンジ毛を持つ猫のX染色体にはARHGAP36遺伝子内に約5,000塩基の欠失があることを見つけました。さらに50匹以上の猫を調べ、海外のデータも参照したところ、この欠失の有無とオレンジ毛の有無が完全に一致していました。この欠失領域には、動物種を超えて高度に保存された配列が含まれ、この配列がARHGAP36の発現を制御している可能性が強く示唆されました。次に、オレンジ毛が生えた皮膚での遺伝子発現を調べたところ、欠失によってARHGAP36の発現が上昇し、その結果としてメラニン合成遺伝子群が抑えられ、黒色のユーメラニンからオレンジ色のフェオメラニン(※2)へと合成の切り替えが起きることが示唆されました。さらに、遺伝子の発現を抑制するDNAメチル化の状態を調べたところ、ARHGAP36はX染色体の不活性化に伴って高度にメチル化されることが分かりました。これらの結果から、オレンジ遺伝子の正体はARHGAP36であり、60年前に提唱された通り、この遺伝子の不活性化がオレンジ/黒の斑の形成に関与することが明らかになりました。

本研究成果は、⽶国の雑誌「Current Biology」に2025 年5⽉16⽇(金)午前0時(⽇本時間)に掲載されました。なお、同雑誌の同じ号にはStanford大学のGregory Barsh教授らの類似の論文が掲載されており、日米の独立した研究がほぼ同時に同じ結論に到達しました。

図: 本研究で明らかになったオレンジ/黒の斑ができる仕組みの概要図

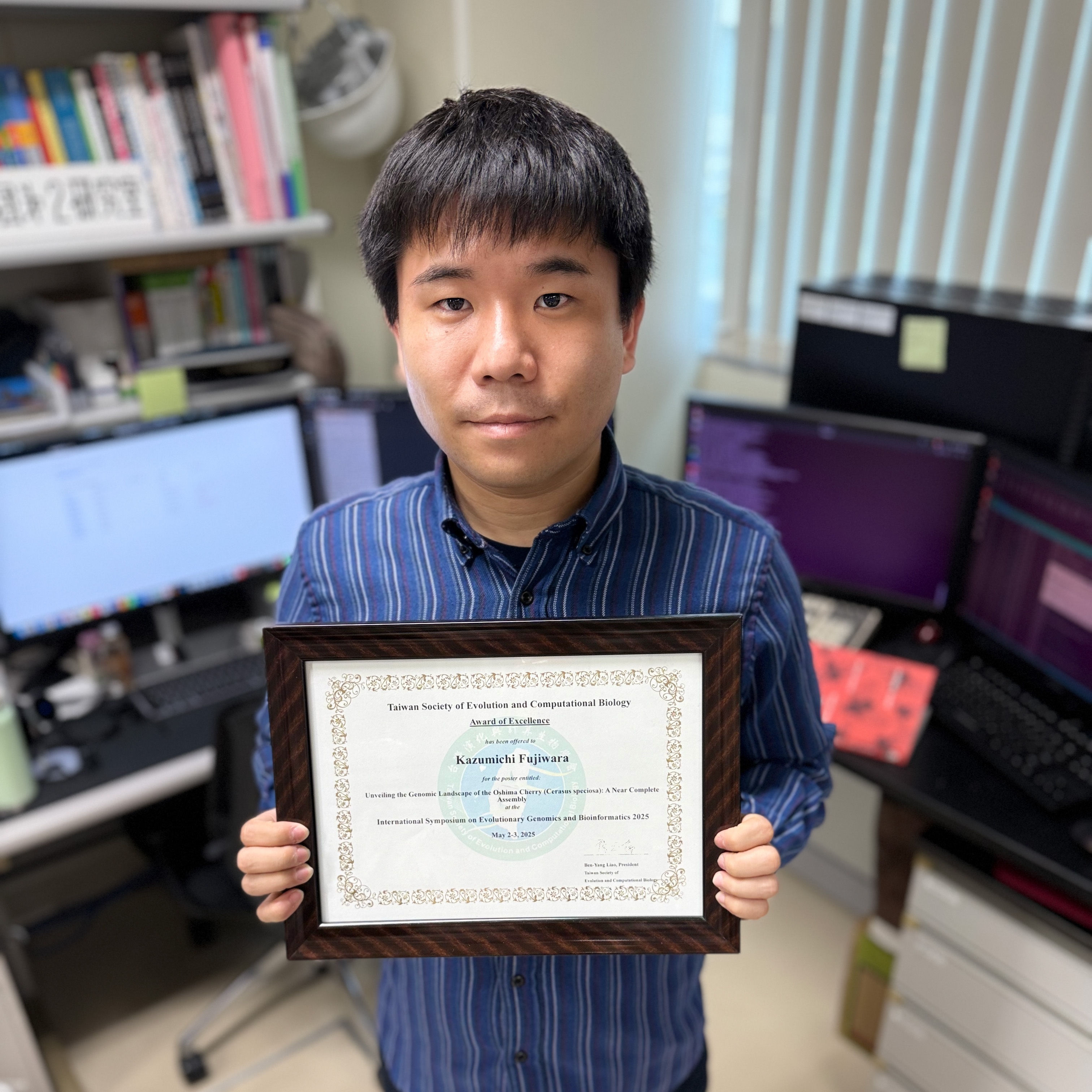

藤原 一道 研究員がAward of Excellenceを受賞

マウス開発研究室の 藤原 一道 研究員が台湾で行われたTaiwan Society of Evolution and Computational Biology においてAward of Excellenceを受賞しました。

▶ 開催日時・場所: 2025年5月2日~3日・国立成功大学 (台湾)

▶ 受賞名:Award of Excellence

▶ 受賞ポスタータイトル:Unveiling the Genomic Landscape of the Oshima Cherry (Cerasus speciosa): A Near Complete Assembly

藤原 一道 研究員

高温強酸性環境に適応した多様な真核生物の発見

Heterotrophic unicellular eukaryotes feeding on the unicellular red alga Cyanidiococcus sp. in moderately hot geothermal sulfuric springs

Yuki Sunada, Dai Tsujino, Shota Yamashita, Wei-Hsun Hsieh, Kei Tamashiro, Jin Izumi, Fumi Yagisawa, Baifeng Zhou, Shunsuke Hirooka, Takayuki Fujiwara, Shin-ya Miyagishima

FEMS Microbiology Ecology (2025) 101, Article fiaf048, DOI:10.1093/femsec/fiaf048

現在の地球には、多種多様な環境にさまざまな生物が生息しています。これは、各生物が新たな環境に適応進化し、進出し続けた結果です。原核生物(バクテリア、アーキア)は特に極限環境(高温・低温、高濃度塩、強酸性・アルカリ性など)への適応進化能力が高く、さまざまな極限環境に生息する種が発見され、研究されてきました。一方で、生命の第三のドメインである真核生物(酵母などの単細胞真核生物からヒトや植物などの多細胞生物を含む)の記載例は極めて少なく、真核生物(細胞)はその体制的な制約により、極限環境に適応しにくいものと信じられてきました。

しかし近年、DNAシーケンシングおよび情報処理技術の発達により、単離培養せずとも特定の微生物を検出することが可能となり、その結果、種々の極限環境において、これまで見落とされてきたさまざまな真核微生物群の生息が示唆されるようになりました。しかしながら、DNAの検出だけでは、当該生物が本当にそこに生息しているのか、あるいは周囲の環境からの混入(死骸やそこから溶出したDNAなど)なのかを区別することは困難です。また、その生物がどのような機構を進化させて当該環境に適応できたのかを解析するためには、そのような生物群の培養系を確立する必要があります。

このたび、共生細胞進化研究室の総研大生・砂田さん、辻野さん、博士研究員の山下さん、および宮城島教授らの研究チームは、火山帯に多く見られる高温・強酸性環境の硫酸酸性温泉(40℃以上、pH 2以下)から7種の単細胞真核生物を発見し、単離培養に成功しました。これらの生物は、これまで高温・強酸性環境に生息する真核生物として唯一知られていた単細胞紅藻イデユコゴメ類を主食として生育していることも明らかとなりました。今回見つかった7種の真核生物は、それぞれ真核生物の別々の系統に属しており、それぞれに近縁で中温・中性環境に生息する生物が知られています。つまり、真核生物のさまざまな系統が、酸性および耐熱性の形質をそれぞれ独立に獲得することで、硫酸性温泉という極限環境に進出したことが明らかになりました。

今後、これらの高温・強酸性環境に生息する生物群のゲノムを、中温・中性環境に生息する近縁種と比較することで、真核生物の極限環境への適応機構の解明が期待されます。

本研究は、日本学術振興会 科研費(20H00477, 24H00579)、科学技術振興機構 未来社会創造事業(22682397)の支援を受けました。

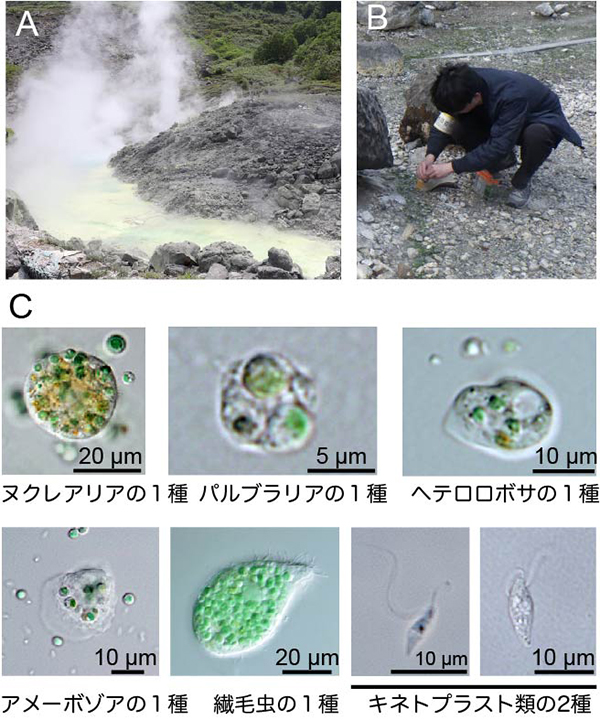

図:硫酸酸性温泉から単離・培養された単細胞真核生物

(A)硫酸酸性温泉の環境、(B)現地で試料を採集する砂田さん、(C)本研究で発見され、培養に成功した単細胞真核生物の顕微鏡像(細胞内の緑色のものは、細胞内に取り込み消化中の微細藻類イデユコゴメ)

なぜ変異の起きる位置には偏りがあるのか?

ーゲノム領域の不均一性と遺伝子進化の関係を深く掘り下げる

Intragenomic mutational heterogeneity: structural and functional insights from gene evolution

Yuichiro Hara & Shigehiro Kuraku

Trends in Genetics (2025) DOI:10.1016/j.tig.2025.03.007

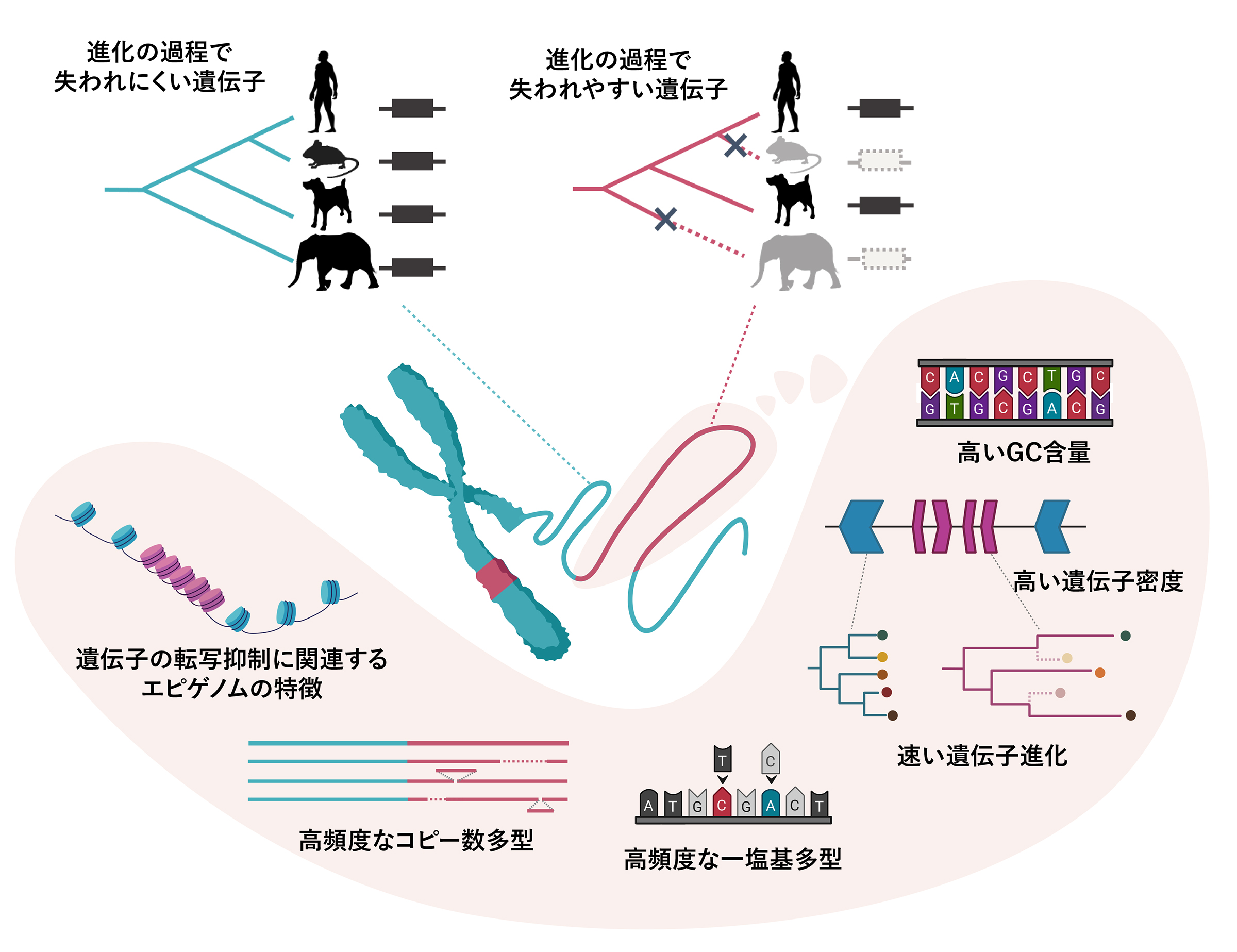

生命の設計図であるゲノムには変異が生じ、その蓄積による設計図の変更が生物進化を駆動してきたことが知られています。変異はゲノム上のすべての領域で等しく生じるわけではなく、ゲノムは変化しやすい領域と保たれやすい領域に分かれることが明らかになってきました。ゲノムには変化しやすい領域があるという知見を踏まえると、進化の過程で失われやすい遺伝子がゲノム内で偏って分布するという観察にも、新たな意味が見えてきます。すなわち、遺伝子が失われる要因には、機能的に必要でなくなることだけではなく変化しやすいゲノム領域に位置することも関わる、という説が導かれるのです。この説を多角的に検証し、ゲノムを変化させる突然変異と保持させるDNA修復の作用がどのようにゲノム内の偏りを生じさせるのかを議論するため、北里大学未来工学部データサイエンス学科の原雄一郎准教授と国立遺伝学研究所ゲノム・進化研究系分子生命史研究室の工樂樹洋教授は、 最近の知見を整理し国際学術雑誌Trends in Geneticsに 総説を出版しました。

図:遺伝子の存亡との関連が窺えるゲノム領域の特徴。これらの特徴は往々にして遺伝子外にも表れる。本図は BioRender.com により作成されました。

たった一度の有性生殖が絶滅を防ぐ:緑藻の遺伝子コピー数のばらつきが生み出す多様性

プレスリリース

A single episode of sexual reproduction can produce large variation in population growth rates under dual stressors

Yawako W. Kawaguchi, Masato Yamamichi

Journal of Evolutionary Biology (2025) DOI:10.1093/jeb/voaf041

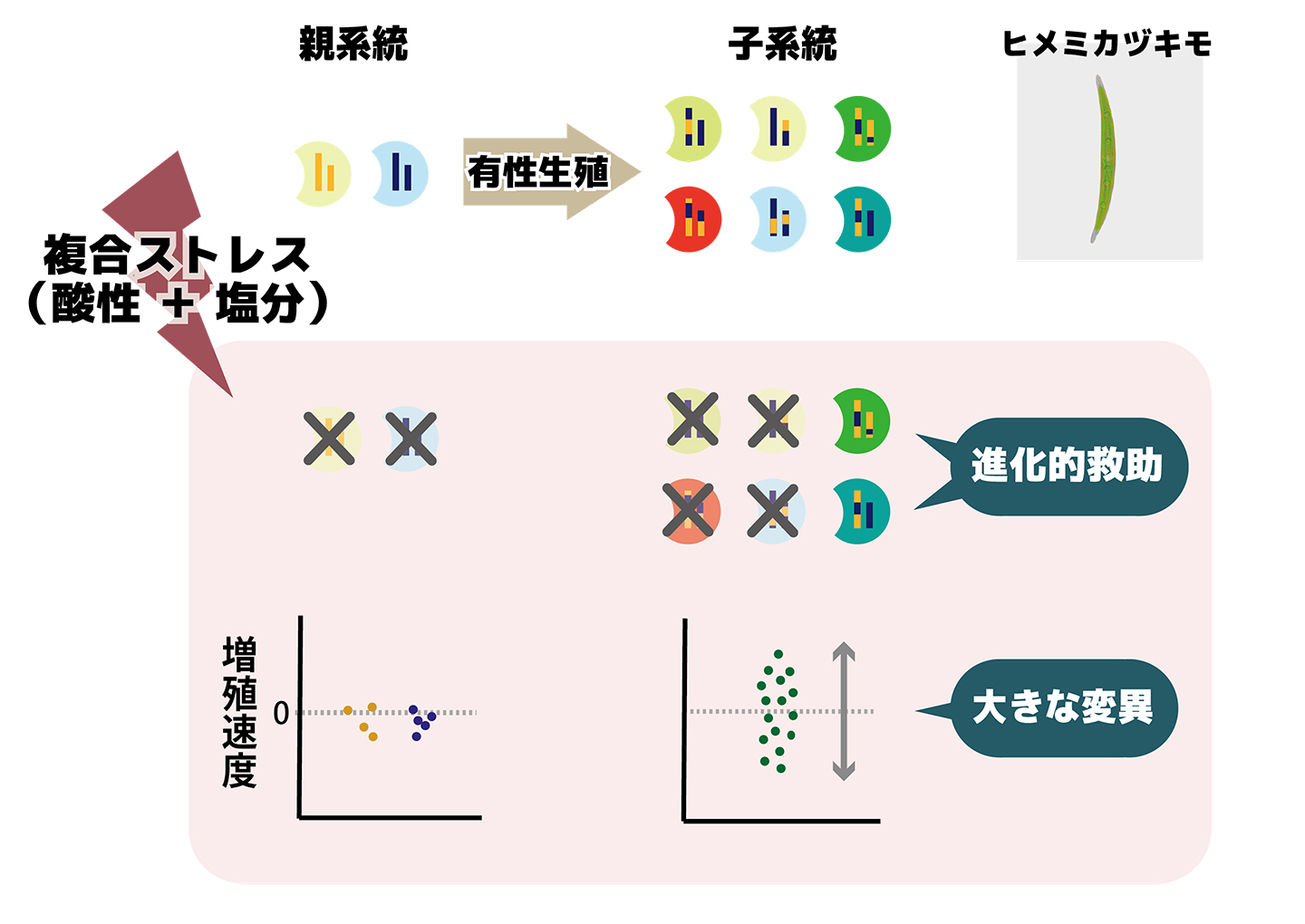

有性生殖には高いコストが伴うにもかかわらず、なぜ多くの生物で進化し、維持されているのでしょうか。有性生殖のメリットを調べるために、国立遺伝学研究所の川口也和子特任研究員と山道真人准教授は、塩分と酸性という2種類のストレスを加えた培養環境で、淡水性単細胞緑藻ヒメミカヅキモ(Closterium peracerosum–strigosum–littorale complex)の増殖率を測定しました。その結果、たった一度の有性生殖が集団の増殖率に大きな変異をもたらすことを発見しました。特にpHが低い酸性条件では、親世代と比べて子世代(F1世代)の増殖率のばらつきが大きくなり(超越分離)、一部のF1集団は、親が増殖できないような厳しい環境条件でも増殖できることがわかりました。ヒメミカヅキモでは、系統間の遺伝子のコピー数変異が多いことが先行研究で明らかになっています。そのため、有性生殖によって遺伝子の組み合わせとコピー数が変化し、多様性が高まることで絶滅が防がれた可能性が示唆されました。本研究は、性の進化と、迅速な進化が集団の絶滅を防ぐ進化的救助をより深く理解するための重要な一歩となることが期待されます。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金(課題番号:JP20J20877, JP19K16223, JP20KK0169, JP21H02560, JP22H02688, JP22H04983)、国立遺伝学研究所博士研究員制度、科学技術振興機構CREST (課題番号:JPMJCR23N5)、オーストラリア研究評議会 Discovery Project(課題番号:DP220102040)の研究助成を受けて実施されました。

本研究成果は、国際科学雑誌 「Journal of Evolutionary Biology」 に2025年4月17日に掲載されました。