Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

進化遺伝研究部門 Neha Mishraさんが「総合研究大学院大学学長賞」を受賞

|

| 明石裕教授(左) Neha Mishraさん(右) |

異なる方向に変化した遺伝子調節のしくみが、新たな種をもたらす!

![]()

Evolutionarily Diverged Regulation of X-chromosomal Genes as a Primal Event in Mouse Reproductive Isolation

Ayako Oka, Toyoyuki Takada, Hironori Fujisawa, and Toshihiko Shiroishi PLoS Genet Accepted manuscript online, 2014, doi/10.1371/journal.pgen.1004301異なる生物集団の間では、交配しても子が生まれない、生まれても生存できない、交配自体を行わないといったことがありえます。たとえば、祖先が共通であっても「長い間、地理的に隔てられる」といった要因によって、子孫を残せなくなることが知られています。このような現象は「生殖隔離」とよばれ、動物や植物で広くみられます。

生殖隔離は、新たな種を作り出すためにきわめて重要です。生殖隔離がなければ、一度分離した集団でも再び交配することで遺伝子が混ざり合い、種として成り立たないことになってしまいます。古くより、生殖隔離がおきるメカニズムとして、「ドブジャンスキー・ミュラー (Dobzhansky-Muller) モデル」が提唱されてきました。このモデルでは「分離した集団において、互いに作用する複数の遺伝子が独立に進化した後に交配すると、生まれた子(雑種個体)で、遺伝子の働きに不適合が生じるため」と説明されており、実際に、X染色体上の遺伝子が不適合をおこしやすいことが知られています。

ただし、その具体的な分子メカニズムについては、ほとんどわかっていませんでした。今回、情報・システム研究機構新領域融合研究センターの岡彩子特任研究員、統計数理研究所の藤澤洋徳教授、国立遺伝学研究所の高田豊行助教、それに城石俊彦教授らの共同研究グループは、50〜100万年前に共通祖先から分かれた2亜種のマウスを対象にした実験を行うことで、謎だった分子メカニズムの解明に成功しました。共同研究グループは、生殖能力の低下が観察されるX染色体のみが別亜種から由来する雄のマウスの全ゲノムについて遺伝子の発現解析を行い、X染色体上の遺伝子に発現異常が生じていることを突き止めました。この発現異常が生殖隔離の原因であり、新しい種がうまれる分子メカニズムと考えられます。

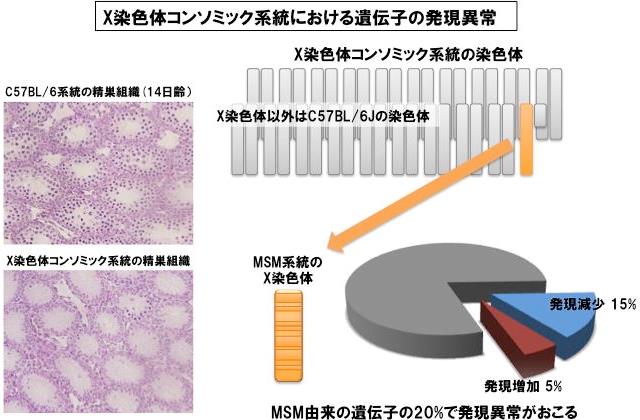

図:染色体コンソミック系統における遺伝子の発現異常。正常な精巣組織には環状の構造(精細管)の中に減数分裂を行っている生殖細胞がみられるが(写真左上)、X染色体コンソミック系統ではみられない(写真左下)。X染色体コンソミック系統では、MSM系統由来のX染色体上の遺伝子の20%で発現異常がみられる。

攻撃行動にブレーキをかける前頭葉の働きを詳細に解明

![]()

Control of Intermale Aggression by Medial Prefrontal Cortex Activation in the Mouse.

Aki Takahashi, Kazuki Nagayasu, Naoya Nishitani, Shuji Kaneko, Tsuyoshi Koide PLOS ONE April 16, 2014 doi:10.1371/journal.pone.0094657相手に危害を加えようとする攻撃行動は、動物が、なわばりや地位、子どもを守ろうとするときなどに観察されます。しかし、この攻撃行動は過剰なものとならないように、実は抑制がきいたものと考えられています。例えば、雄マウスは、なわばりに侵入してきた雄に攻撃行動をとりますが、そのときに相手を殺してしまうことはないからです。攻撃行動にブレーキがかかる神経メカニズムがあるのです。いったい、それはどのようなものでしょうか。高橋阿貴助教らはこの問題に取り組みました。

これまでの研究で、齧歯類、霊長類(ヒトを含む)において、攻撃行動に重要な働きをする脳の領域の1つとして、前頭葉が指摘されてきました。そこで今回、雄マウスを用いて、前頭葉の働きを詳しく解析しました。その結果、前頭葉の神経細胞が攻撃行動を抑制することを初めて証明し、その詳細な仕組みまでも明らかにすることができたのです。

このような解析を可能としたのは、オプトジェネティクス(光遺伝学)の利用です。この新しい技術は、光を当てることによって、特定の神経細胞を活性化したり抑制したりする方法なのです。

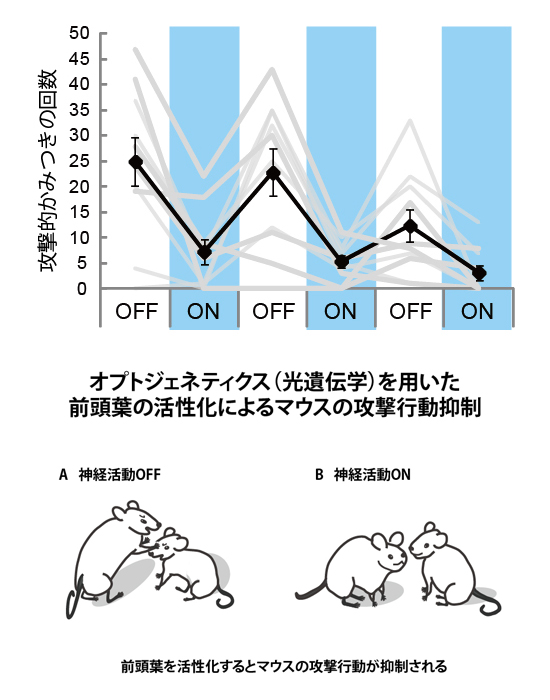

前頭葉の中でも攻撃行動に関わる重要な部位は、「内側前頭前野」という箇所です。今回、内側前頭前野に存在するある種の神経細胞を活性化すると、攻撃行動の頻度が減少することが判明しました。また、すでに攻撃行動をとっているときに、この神経細胞を活性化させても、攻撃行動を即座に抑制することはできないことがわかりました。

これらのことから内側前頭前野は、攻撃行動を起こりにくくする働きをするが、ひとたび始まってしまった攻撃行動を止めることはできないということが明らかになりました。

マウスとヒトの脳の基本的な仕組みはある程度似ていることから、マウスでの知見は、過剰な攻撃性のメカニズムの理解やそれをコントロールする薬物の探索において、ヒトでの研究に役立たせることができると考えられます。今後は、今回明らかになった知見を基に、攻撃行動が抑制される神経メカニズムを、より詳細に、より包括的に理解すべく、研究を続けていきます。

mPFCを光刺激すると、雄マウスの攻撃行動が減少した。

ON:光刺激(青色光(20Hz, 5mW)を照射)、OFF:光刺激なし、灰色線:各個体のかみつき行動の頻度、黒線:平均値。