栄養の乏しい環境で生きるしくみ ― 光合成と共生による細胞内の“循環農業”

The closed nutrient recycling system in the Paramecium–Chlorella photosymbiosis contributes to survival under oligotrophic conditions

Kaoru Okada, Takayuki Fujiwara, Shunsuke Hirooka, Yusuke Kobayashi, Ryo Onuma, and Shin-ya Miyagishima

Science Advances 11, eadz0004 (2025) DOI:10.1126/sciadv.adz0004

水の中にすむ生き物の中には、自分の細胞の中に小さな藻類を取り込み、ともに生きているものがいます。このように、ある生物が別の生物を細胞内に取り込んで共に暮らすしくみを「細胞内共生」と呼びます。特に、藻類やシアノバクテリアのように光合成を行う生物を宿すタイプは「光共生」と呼ばれます。たとえば、多細胞生物ではヒドラ、クラゲ、サンゴなどが、単細胞生物ではアメーバ、ゾウリムシ、有孔虫(星の砂)などが光共生を行うことが知られています。これらはその一部の例にすぎませんが、光共生は生物界のさまざまな系統で生じています。さらにさかのぼると、植物の光合成を担う葉緑体も、もともとはシアノバクテリアが細胞内に取り込まれて共生するようになったものです。

最近の研究から、こうした光共生を行う生物は、貧栄養環境――つまり、有機物や餌となる微生物だけでなく、光合成生物が成長するために必要な窒素やリンといった無機栄養分(肥料)も乏しい環境――でよく見られることがわかってきました。たとえば、外洋や澄んだ湿原などでは、共生藻をもつ微生物が全プランクトンの半数以上を占めることもあります。しかし、なぜ光共生がこのような貧栄養環境で有利になるのか、そのしくみはまだよくわかっていませんでした。

共生細胞進化研究室の総研大生・岡田薫さんと宮城島進也教授らの研究チームは、貧栄養条件において、単細胞生物であるゾウリムシの一種ミドリゾウリムシと、その細胞内に共生する微細藻クロレラとの関係を実験的に解析しました。その結果、宿主ゾウリムシと共生クロレラは、餌となる微生物や、窒素・リン源(クロレラなどの微細藻類が成長するための肥料)などの栄養がまったくない環境でも、光があれば数週間にわたって生き続けられることがわかりました。このとき、宿主ゾウリムシは一部の共生クロレラを消化して栄養とエネルギーを得ますが、その過程で生じた窒素やリンを含む代謝物を肥料として、残りの共生クロレラに与えます。クロレラはその肥料に加え、水中の二酸化炭素と日光のエネルギーを利用して光合成を行い、再び増殖し、その一部が再び宿主に消化されることが確認されました。つまり、細胞内では「食べる → 代謝物を肥料として与える → 光合成で育てる」というサイクルが回っていました。この仕組みでは、窒素やリンなどの元素が外部にほとんど排出されず、細胞内で繰り返し利用されます。まさに、細胞の中でミクロな“循環農業”が行われているようなものです。外部資源が乏しい環境でも、共生体の内部では高濃度の栄養が保たれ、餌や肥料をめったに得られない環境でも、双方が長く生き延びることができることが明らかになりました。

この巧妙なシステムは、光合成と捕食という異なる機能をひとつの細胞内で融合させた“生きた閉鎖循環系”であり、生命が貧栄養という過酷な環境で生き続けるために何度も進化させてきたメカニズムの一つであることが明らかになりました。

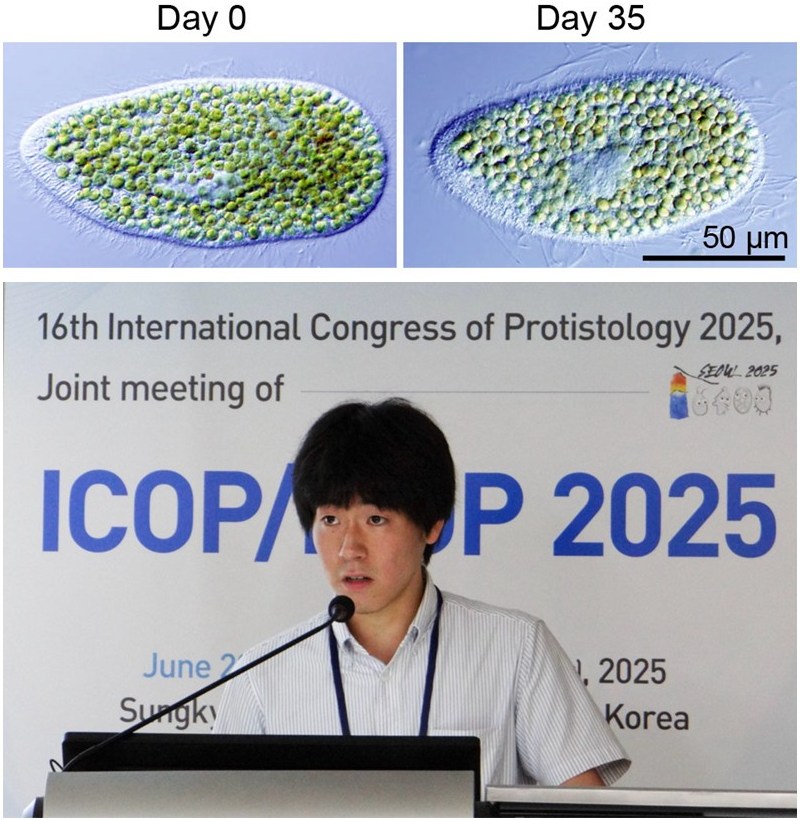

図:ミドリゾウリムシの顕微鏡写真と研究成果を国際学会で紹介する大学院生の岡田さん

餌となる微生物を与えて増殖させたミドリゾウリムシ(Day 0)を、餌および窒素源・リン源を含まない培養液で光照射下35日間培養した後のミドリゾウリムシ(Day 35)。宿主ゾウリムシは、その細胞内に約300個のクロレラを共生させた状態で生存を続けていた。これらのクロレラは、一部が宿主に消化される一方で増殖も行い、細胞内での見かけの個数がほぼ維持されていた。なお、岡田さんは、2025年6月22日から27日に韓国・ソウルで開催されたICOP/ISOP 2025(4年に1度開催される、原生生物に関する国際的な会議)にて研究成果を発表し、最優秀口頭発表賞(Best Oral Presentation Award)を受賞しました。