咲かない花だけをつける植物の誕生の謎に迫る!

-ダーウィン以来の難問に重要な示唆-

プレスリリース

Genomic signature and evolutionary history of completely cleistogamous lineages in the non-photosynthetic orchid Gastrodia

Kenji Suetsugu, Shun K. Hirota, Takashi Makino, Yoshihisa Suyama, Shingo Kaneko, Kenji Fukushima

Proceedings of the Royal Society B (2025) DOI:10.1098/rspb.2025.0574

神戸大学大学院理学研究科の末次健司教授(兼・神戸大学高等学術研究院卓越教授)らの研究グループは、咲かない花だけをつけることから、自家受粉(自殖)のみで繁殖していると考えられてきた植物が、どのような条件下で誕生し、どのように存続してきたのかを遺伝解析によって明らかにしました。

自殖のみで繁殖する戦略には、有害遺伝子の蓄積といったデメリットがあるため、こうした植物の存在に対して進化論を提唱したダーウィンも強い疑念を抱いていました。こうした中、末次教授はこれまでに、蕾のまま開花しない花のみをつけるラン科植物の新種を複数発見しています。そこで本研究では、これらの植物に注目し、遺伝解析を行うことで、「本当に自殖しか行っていないのか」「自殖に頼った生活様式はどのような条件下で進化したのか」といった問いを検討しました。

その結果、予想通り、咲かない花のみをつける植物は、完全に自殖のみで繁殖していることが確認されました。さらに、花を咲かせる近縁種においても遺伝的多様性が極めて低く、自殖中心の植物に特有の遺伝的特徴が見られることが明らかになりました。これらの結果は、花を咲かせても他殖の効果がほとんど期待できない条件下で、自殖によって確実に種子を残す戦略が有利に働き、結果として「咲かない花」への進化が促されたことを示唆しています。一方で、これらの種が花を咲かせなくなってからは、最長でも2000年程度しか経過しておらず、進化的にはごく若い分類群であることも明らかになりました。したがって、こうした植物が長期的に存続できるかどうかは不透明であり、ダーウィンの抱いた疑念が必ずしも的外れではなかった可能性もあります。本研究は、「花を咲かせない」という極端な繁殖様式が、どのような生態的・遺伝的条件のもとで成立しうるのかを明らかにしたものであり、植物の繁殖戦略に関する常識を問い直す重要な成果といえます。

本研究成果は、5月21日 午前8時5分(日本時間)に、国際誌「Proceedings of the Royal Society B」に掲載されました。

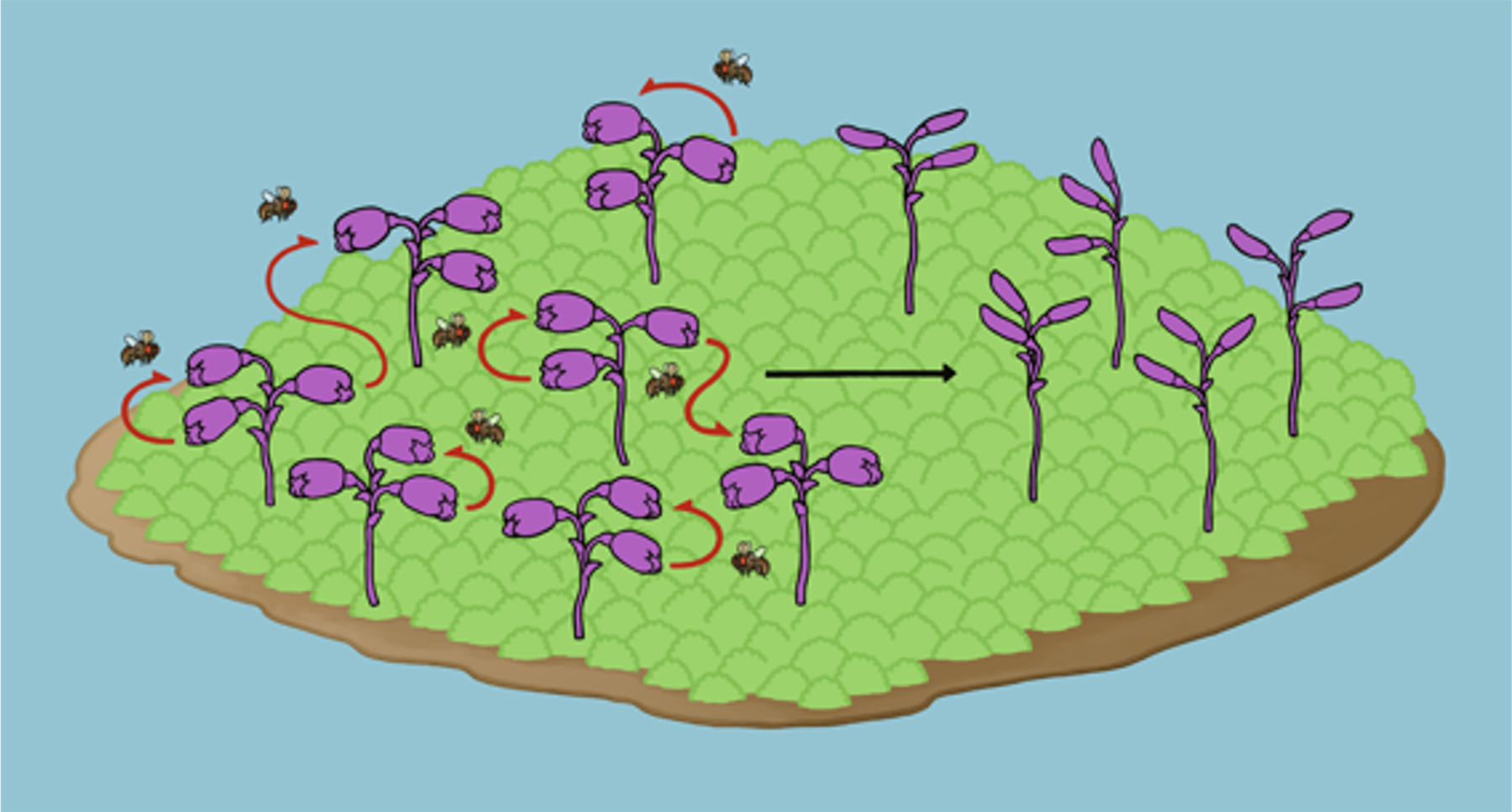

図: 咲かない花のみをつける植物の進化プロセスのイメージ図