“ものを見る”ために重要な抑制性神経伝達物質GABAの網膜での働きを解明

プレスリリース

Functionally distinct GABAergic amacrine cell types regulate spatiotemporal encoding in the mouse retina

Akihiro Matsumoto、Jacqueline Morris、Loren L. Looger、Keisuke Yonehara

Nature Neuroscience (2025) DOI:10.1038/s41593-025-01935-0

本研究は、網膜内でのGABA(ɣ-アミノ酪酸)の多様な役割を世界で初めて明らかにしました。GABAは中枢神経系の主要な抑制性神経伝達物質であり、神経回路の興奮性を調整することで情報処理に重要な働きをするほか、その伝達異常は様々な神経疾患の原因となることが知られています。しかし、GABA信号の多様性については不明でした。

研究グループは、新たに開発した蛍光GABAセンサー「iGABASnFR2」を用い、ネズミの網膜のGABA信号を2光子顕微鏡で観察しました。これにより、40種類以上もの多様なGABA信号を一網打尽に可視化することに世界で初めて成功しました。機械学習や数理モデルを駆使した解析によって、個々のGABA信号が視覚的な動きや輪郭など異なる視覚情報の抽出を担うことを明らかにしました。網膜にはいくつもの神経伝達物質が存在しますが、GABAが機能的に最も多様であり、私たちが知覚する豊かな視覚世界を形成する基盤となっていると考えられます。この成果は、神経伝達物質の動態と機能の理解を深めるだけでなく、GABA異常が関与する神経疾患の新たな治療法デザインへの道を開くものと期待されます。

本成果は、国立遺伝学研究所/オーフス大学生物医学部DANDRITE研究所の松本彰弘助教、米原圭祐教授、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校/ハワードヒューズ医学研究所Loren L. Looger教授らとの国際共同研究によるものです。

本研究は、松本彰弘助教がVELUX FONDEN (27786)、科研費(23K19412)、JST戦略的創造研究推進事業さきがけ(JPMJPR2489)、糧食研究会(2023A12)、成茂神経科学研究助成基金から支援を受け、米原圭祐教授がLundbeck Foundation (DANDRITE-R248-2016-2518; R344-2020-300)、European Research Council Starting Grant (638730)、Novo Nordisk Foundation (NNF15OC0017252; NNF20OC0064395)、科研費(20K23377; 22K21353; 23H04241; 24H02311)、中外創薬科学財団、第一三共生命科学研究振興財団、 持田記念医学薬学振興財団、三菱財団、東レ科学振興会、内藤科学技術振興財団の支援を受けて行われました。

本研究は、2025年4月15日に「Nature Neuroscience」に掲載されました。

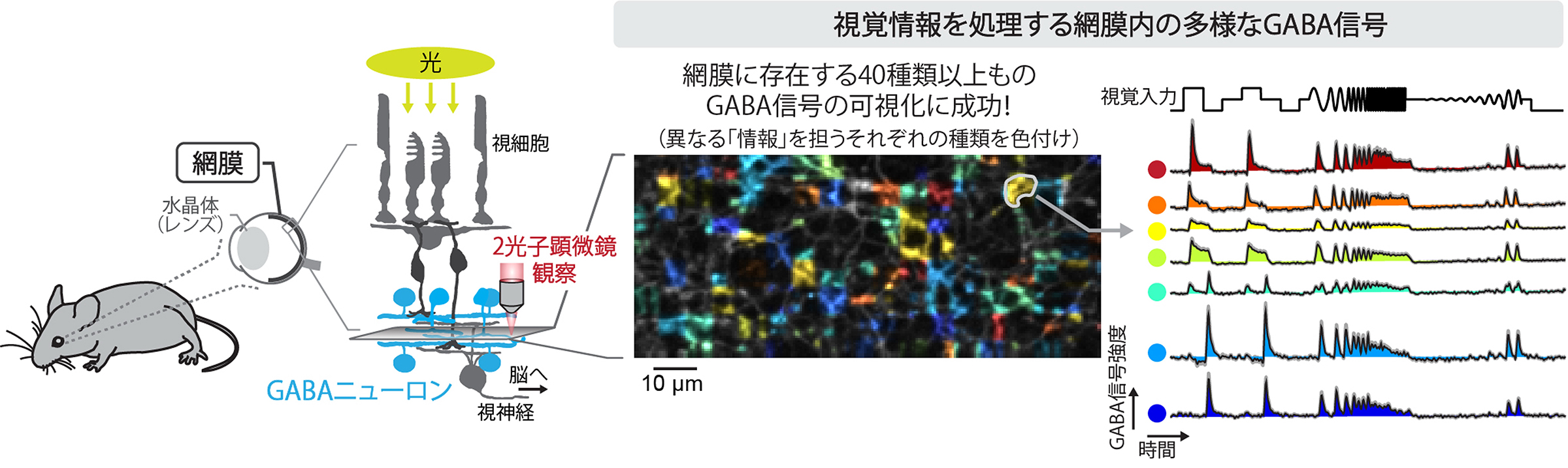

図: 網膜での視覚情報処理に貢献する40種類以上ものGABA信号の可視化、同定に成功

(左図)網膜は、眼球の底(脳側)に張り付いたシート状の神経組織です。外界からの光は、角膜や水晶体で屈折し、網膜に結像すると、視細胞で神経信号に変換され、網膜内の多種多様なニューロンによる処理へ経て、視神経を介して脳へと伝送されます。(右図)こうした網膜での情報処理に重要なGABAニューロンについて、GABA信号を可視化し、機械学習などの数理解析を活用することで、40以上もの機能的に異なる種類が存在することを明らかにしました。