澤 斉 教授(さわ ひとし)

「自分にしかできないことをやる」それが重要だし、研究の面白さでもある

「非対称分裂」の不思議

「非対称分裂」の不思議- 澤先生は「線虫」を使って、「非対称分裂」のしくみを研究している。「線虫はすべての細胞が簡単に見える。染色したり、切片にしなくていい。生きているまま、スライドガラスに乗っければ、体が透明なので奥の方の細胞も見える。卵から成虫になるまでずっと観察できる。線虫を使って研究する面白さはここにあります。」研究テーマである「非対称分裂」は、細胞が分裂して2つになるとき、同じものが2つできるのではなく、別々の細胞ができる現象だ。「例えば分裂して2つになったとき、片方は小さくてすぐ死んでしまうというものがあります。傷ついたり病気になったのではなく最初から死ぬことが決まっている。なぜ片方だけがそうなるのか?不思議ですよね。」

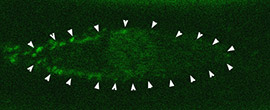

細胞が分裂するときに、細胞の中で何かが偏って存在しているのではないか?という予測を立ててそのしくみを研究してきた。証拠を見つけたのは2003年8月14日。忘れられない瞬間だった。顕微鏡をのぞくと、緑色に光るβカテニンという物質が片方の細胞にだけ集まっているのが見えた(右 写真)。「予想していたことは間違いじゃなかった!とわかったときは感動しました。でもお盆で誰もいなくて・・・感動を分かち合えなかったんです(笑)」

細胞が分裂するときに、細胞の中で何かが偏って存在しているのではないか?という予測を立ててそのしくみを研究してきた。証拠を見つけたのは2003年8月14日。忘れられない瞬間だった。顕微鏡をのぞくと、緑色に光るβカテニンという物質が片方の細胞にだけ集まっているのが見えた(右 写真)。「予想していたことは間違いじゃなかった!とわかったときは感動しました。でもお盆で誰もいなくて・・・感動を分かち合えなかったんです(笑)」- 子供の時の疑問が今も続いている

- 「研究者を目指したのは、幼稚園の卒園式で『大人になったら何になりたい?』と聞かれて、『博士になる』と言ったのがきっかけかもしれません。理科は好きでした。たくさん読んだ科学マンガの中で『体の中には赤血球君と白血球君がいて、違うことをしている』というのを見て、『あっ、こういういろんなものがあるんだな』というのが非常におもしろくて。体のいろんなものがどうしてできるのか、知りたいと思いました。」大学院ではRNAのスプライシングに関する研究をしていた。しかし、PDとしてアメリカの研究室へ行ってから現在のテーマに変えた。「かなり勇気が要りました。でも何か人と違うことをやらないといけないと思ったし、『なぜいろいろな種類の細胞が生まれてくるのか』という、もともとの興味についてやっぱり知りたかったんです。」

自分しかできないことをやる

自分しかできないことをやる- 澤研究室のポリシーは 「自分しかできないことをやる」。「そうでないと論文にならないし、競争に巻き込まれてしまう。自分にしかできない方法でもいいし、自分にしかない視点でもいい。オリジナリティの出し方はいろいろあります。最初は見つからなくても、自分の興味をもとにラボで話を聞いて考えていけばいい。研究をやっていれば必ずそういうものが見つかると思います。」

- 中学生も講演会へ!

- 澤先生は最近、細胞内物質の極性に関わる「Wnt シグナル」についての研究成果を立て続けに発表した。

講演会ではその内容をわかりやすく紹介する。「研究に興味のある人は、高校生も中学生も聞きに来てください。」澤先生はにっこり笑ってそう締めくくった。 - (田村佳子 インタビュー 2011年)

- 国立遺伝学研究所 公開講演会2011「知りたい!生命科学の最先端」

- 2011年11月5日(土)12:30~16:30/秋葉原コンベンションホールにて開催しました。