岩里 琢治 教授(いわさと たくじ)

- 形質遺伝研究部門 岩里研究室

- 京都大学理学部卒業、京都大学大学院理学研究科にて理学博士を取得。学術振興会特別研究員、マサチューセッツ工科大学利根川進研究室博士研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員/副チームリーダーを経て、2008年より国立遺伝学研究所教授。

マウス遺伝学とイメージングの技術を開発して、脳の発達を「見る」

生まれてまもなくのマウスの脳は、外からの刺激を受けながら変化し、適切に神経回路が形成されていく。岩里先生は、その発達の過程を、遺伝子工学を駆使した技術の開発により「目で見る」ことに成功した。マウスを通じて、新生児の大脳皮質がどのように発達し、高度な情報処理が可能な神経回路ができるのかを解き明かそうとしている。

- 激しく伸び縮みする神経細胞の樹状突起

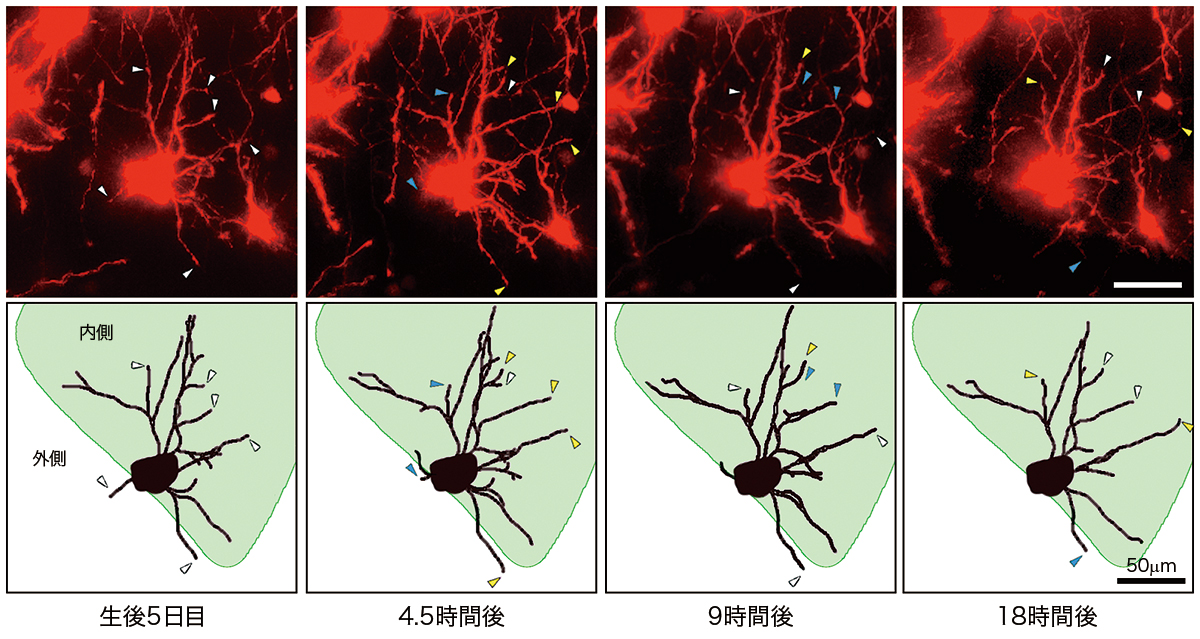

- マウスは夜行性の動物なので、ヒゲの感覚は人の視覚と同じぐらい重要だ。このヒゲからの入力を処理するのが、大脳皮質にあるバレル(樽)という神経細胞のかたまりだ。面白いことに、ひとつのバレルは一本のヒゲに対応しており、マウスは一本一本のヒゲの感覚を区別できる。バレルの神経回路は生まれたあとヒゲからの入力を受けながらできていくが、そのとき脳の中では何が起きているのだろう?新生児マウスの脳の神経回路を、生きたまま観察できる新しい手法を開発して研究を行った。

- 「開発した手法のひとつは、神経細胞をまばらに光らせる技術です。神経細胞は密にあるので全部光ったら一つずつの形は見えません。だからまばらに光らせて目的の神経細胞だけがくっきりと見えるようにしました。もうひとつは、ヒゲからの情報が入ってくる経路(軸索)が見えるマウスを作ったことです。ヒゲからの入力を伝える軸索を緑色で光らせて、入力を受け取る大脳皮質の神経細胞を赤色で光らせたら、両方の関係が見えます。」

- そうした遺伝子操作をした新生児マウスを、一定時間ごとに二光子顕微鏡という特殊な顕微鏡で観察した。

- 「神経細胞の樹状突起は、ヒゲからの入力が来るバレルの内側にも、入力が来ないバレルの外側にも伸び縮みしながら、でもだんだん内側に広がりました。遺伝子操作でヒゲからの入力をうまく認識できない神経細胞を作成してみると、樹状突起はもっと激しく伸び縮みして、バレルの内側にも外側にも広がりました。

新生児の大脳皮質の神経細胞の樹状突起は回路をつくる相手(感覚入力を伝えてくれる相手)を探してるんだと思う。正しい相手に出会ってもそれを認識できないと、いつまでも探し続けるんじゃないかなと。この発見自体おもしろいけど、すこしずつ技術のレベルをあげていけば、世界の誰も見たことのない面白いことがもっともっと見えてくると期待しています。

僕は人の脳の発達や成長に興味があるんですけど、それを目で見て遺伝子の言葉で理解するために、マウスを用いてシステムを開発しながら研究するのが、やればやるほど面白い。」

- 二光子顕微鏡によって観察した、新生児マウスの大脳皮質神経細胞が正常に成熟する様子。矢頭:樹状突起の先端の位置。黄色の矢頭:伸びた枝。青色の矢頭:縮んだ枝。下図の緑色の部分はバレル内側。

- 利根川研で研究の真髄に触れる

- 岩里先生は、大学では馬術部にうちこみ勉強する暇(?)がなかったので、勉強をしたくて大学院へ行ったが、結局大学院の間もずっと研究と馬術の二足のわらじだったという。大学院は、大学で知った遺伝子のしくみの美しさに惹かれて分子生物学研究室へ。そこで遺伝子と免疫の研究をした。博士号取得後に研究テーマを免疫から脳に変えたのは、ノーベル賞受賞者の利根川進博士との出会いだった。

- 「大学院では免疫の研究をしていたので利根川先生の論文は普通に読んでいたんですね。その利根川先生が、ノーベル賞を取られたあとに、研究テーマを免疫から脳に変えて挑戦されたのが、ノックアウトマウスを用いた記憶に関係する遺伝子の研究で、僕はものすごく感動しました。遺伝子と人の思考が結びつく、全く新しいことができるんじゃないか!と。そこで、利根川研でポスドクをすることにしたんです。

でもアメリカに行ってみたら、僕は神経科学はしろうと、マウスの扱いもよくわからない、英語もできない。最初はやせ細るような思いでしたが、もうちょっと勉強してからとか考えていたら、たぶんいつまでもダメだったと思う。飛び込んでしまって、その中で必死にやって、5年でなんとか論文を仕上げることができて、ものすごく自信になりました。

それで研究者としてやって行こうと思いました。30半ばです。

利根川先生を、僕はすごく尊敬しています。名声があってもサイエンスに対して真っ正面から向き合っている。先生を見て、研究者は一生かけて追究していく価値がある仕事だと感じました。」 - 研究のやり方は誰にも教えられない

- 現在、研究室の大学院生は3人。「若い人の隠れた才能を引き出す場をつくりたい」という。

- 「大学院は何かを教えてもらう所じゃなく、自分で学び、自立するための力をつける所だと考えています。研究って結局誰もやったことがないことをやるので、やり方は誰も教えられないんです。自分のスタイルを作るために、相当試行錯誤をしないといけないし、周りの人の意見も聞かないといけないし、でも自分の責任でやらないといけない。最初はとまどうかもしれないけど、与えられるのを待つのではなく、自分から働きかけることを覚えればいろいろなことがずっとずっと面白くなります。僕のすべきことはそのための環境ときっかけを提供することと思っています。」

- 指導者として、学生や研究員と話すときに「言葉」を曖昧に使わないように注意しているという。

- 「利根川先生は、論文のひとつひとつの言葉を厳密に検証される方でした。僕は曖昧に物事をとらえていたので、この言葉でいいのか?という先生の質問に、ちゃんとした答えができませんでした。

他の人の仕事を見るとき、漠然と読んでいたら『何が分かったか』しか見えない。でも僕らが知らないといけないのは『何が分からないか』なんです。厳密に読んでいけば穴が見える。穴は今の技術でできないことかもしれない。単に見落としていることかもしれない。ここに来て若い人と話をするようになって、昔の自分がよくわかりました。だからそこは気をつけています。」 - 古典となるような研究をしたい

「僕の理想としている研究は、古典となる研究ですね。長く残り、その上に物を積み重ねても揺るがないしっかりした物を作りたい。そして、僕は基本的に基礎研究はエンターテイメントだと思う。聞いた人がわくわくするような研究ができれば最高です。」

「僕の理想としている研究は、古典となる研究ですね。長く残り、その上に物を積み重ねても揺るがないしっかりした物を作りたい。そして、僕は基本的に基礎研究はエンターテイメントだと思う。聞いた人がわくわくするような研究ができれば最高です。」- 研究をやっていて面白いのは?との質問に「自分の作品=論文を作れるというところ」という答えが返ってきた。

- 「僕たちの仕事は映画制作に似ていると思う。いろんな設備を使って多くの人と協力しながら自分達の作品を作れる。これはものすごく恵まれた楽しい仕事ですね。

教授が監督ではなく研究者一人一人がみな監督と思っています。

論文も業績のためじゃなくて、論文を作ることが楽しい。その中に自分の考えや、何を大事に思っているかも盛り込める。自分がこころから満足できる論文が他の人にも面白いと思ってもらえ世の中の役にも立つ。それが理想です。まだまだですけどね。(笑)

好きな監督は黒澤明。スケールが大きいけどディテールもしっかりしている。エンターテイメントでも単なる娯楽じゃなく、しっかりした思想がある。ジェームズ・キャメロンもいいですね。アバターを撮るためにカメラの開発からしている。無いんだったら自分で作ってやると。そういう姿勢で研究をしたいと思っています。」 - (田村佳子 インタビュー 2014年8月)