大脳皮質の神経幹細胞は、直接および間接分化のいずれにおいても同じ時間軸に沿って神経細胞に分化する

Neuronal fate resulting from indirect neurogenesis in the mouse neocortex

Hatanaka Y, Yamada K, Eritate T, Kawaguchi Y, Hirata T.

Cerebral Cortex Volume 34, Issue 11, November 2024, bhae439 DOI:10.1093/cercor/bhae439

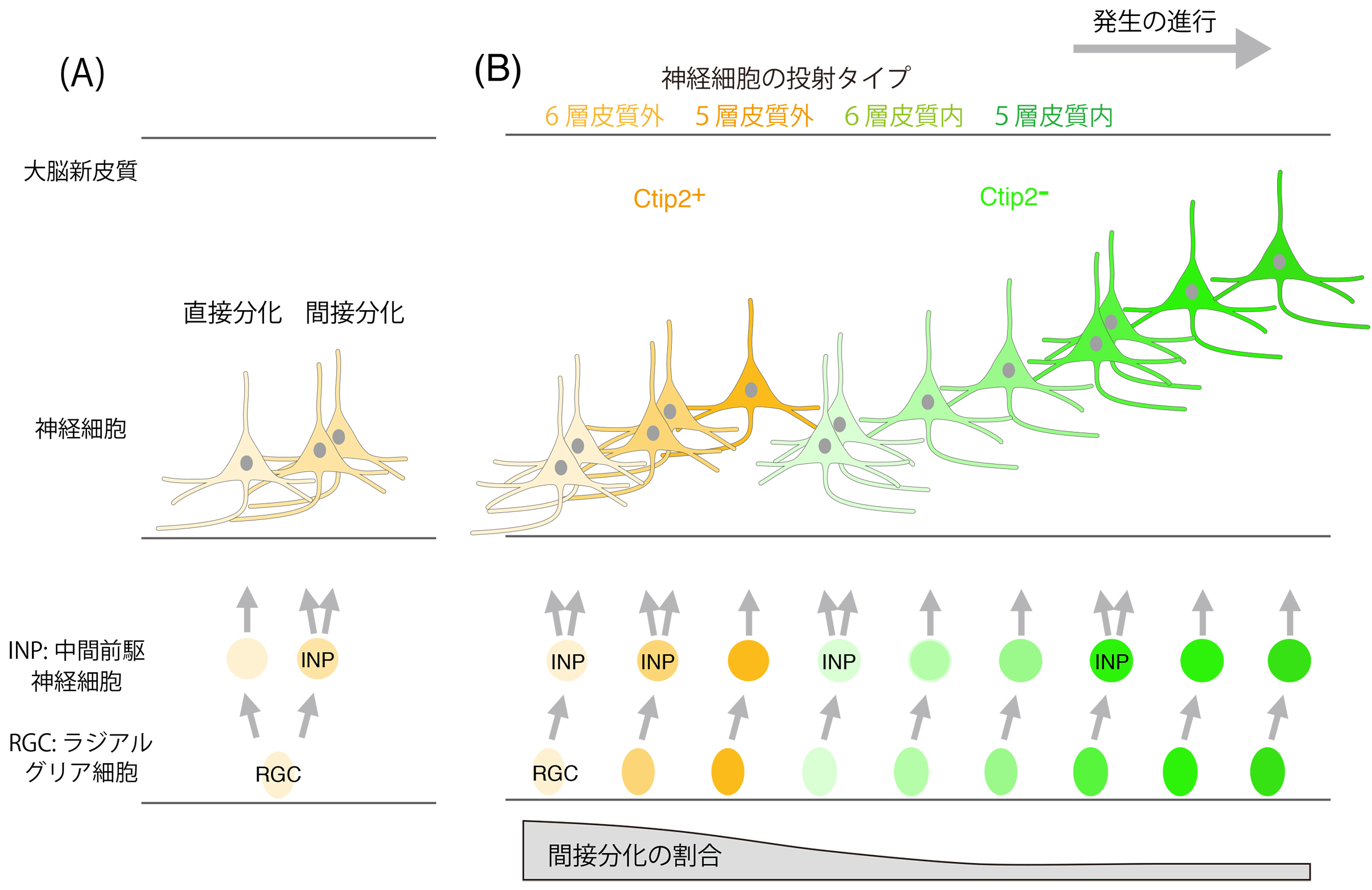

哺乳類で大きく発達した大脳新皮質は6層構造を示し、各層には特定の機能を持つ神経細胞が配置しています。このうち約8割を占める興奮性神経細胞は脳室帯に並ぶラジアルグリア細胞(RGC)と呼ばれる神経幹細胞から生まれます。RGCは神経細胞を生む分裂過程で、RGCと神経細胞を生じる「直接分化」と、RGCと中間神経前駆細胞(INP)を生じ、さらにこのINPから神経細胞を生じる「間接分化」を示すことが培養系を用いたイメージングの結果から報告されてきました。しかし、これらの分化様式がどの程度実際の皮質形成に寄与しているのか、また神経細胞タイプとどの様関連しているのかは不明でした。

今回、大阪大学大学院の旧細胞分子神経生物学研究室の畠中らは、国立遺伝学研究所の脳機能研究室の平田らが開発したNeurog2CreERマウスを用いてこの問題に取り組みました。まず、Neurog2CreERマウスに薬剤を投与することにより、特定の時期にRGCから分裂を経て神経に分化方向が決まった細胞(INPを含む)に組換えを誘導できることを明らかにしました。この時、再度分裂した細胞には核酸類似体を取り込ませることで間接分化由来の神経細胞を見分けられる方法を確立しました。この方法を用いて解析を行なった結果、間接分化は神経新生の初期にその割合が高いこと、どちらの分化様式であっても、分化の時間軸に沿ったタイプの神経細胞になることがわかりました。さらに、1つのINPから生まれる娘神経細胞の関係を解析するためNeurog2CreERマウスをMADMマウスに交配させ、解析を行なったところ、主としてINPからは1回の分裂で2つの神経細胞が生まれること、これらは相互によく似たタイプであることがわかりました。

以上の結果より、直接分化も間接分化も同じ時間軸に沿った神経細胞タイプを生み出すこと、この時、間接分化は似たタイプの神経細胞数を効率よく増やしていることが考えられます。哺乳類の中でも、サルやヒトでは、マウスに比べて大脳新皮質の神経細胞数はさらに増大していますが、今回の解析結果は進化の過程でどの様に新皮質が拡大していったのかを考える重要な情報になると考えられます。

本研究は科研費(JSPS 16K07011, 20K06891, 23K05988, 23K27272)ならびにNIG-JOINT(33A2018,45A2019, 21A2020, 21A2021, 51A2022)の支援を受けて実施しました。

図:(A)神経細胞は、幹細胞であるラジアルグリア細胞(RGC)から生まれます。この時、RGCの分裂によって直接神経細胞が生まれる「直接分化」と、中間神経前駆細胞(INP)を介して神経細胞が生まれる「間接分化」があります。(B)今回の研究では、神経産生の初期には間接分化の頻度が高いこと、直接・間接分化のいずれにおいても、神経細胞は同じ発生時間軸に沿った細胞タイプ分化することがわかりました。また、INPを介する間接分化から生まれた神経細胞は、よく似たタイプに分化することから同タイプの神経細胞数を増幅する役割があると考えられます。