Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

太田朋子名誉教授が三島市長特別賞を受賞

これまで三島市の表彰制度には、主に地域への貢献を顕彰する「市政功労表彰」がありましたが、今回、太田博士のクラフォード賞受賞により、新たに三島市長特別賞が設けられました。これからも市民に夢と希望を与えるような功績を挙げた人は、同賞の対象となるとのことです。

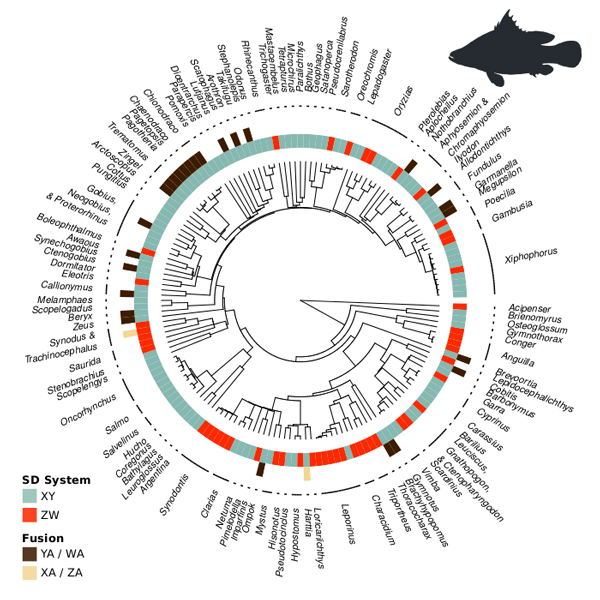

魚類と爬虫類では、Y染色体と常染色体が融合しやすいことを発見

Y fuse? patterns of sex chromosome fusions in fishes and reptiles.

Pennell, M. W., Kirkpatrick, M., Otto, S. P., Vamosi, J., Peichel, C. L., Valenzuela, N., and Kitano, J. PLOS Genetics 11: e1005237 (2015) DOI:10.1371/journal.pgen.1005237生き物によって染色体の数は異なっていますが、これはおもに異なる染色体がくっついたり離れたりすることによって生じます。こういった染色体の融合や分離を引き起こす進化の原動力について多くは不明です。今回我々は、性染色体と常染色体の融合という現象に着目しました。生き物には、XYで性が決まる生き物(例えば、Y染色体の上にオス決定遺伝子がのっている生き物)とZWで性が決まる生き物(例えば、W染色体の上にメス決定遺伝子がのっている生き物)がいますが、性染色体の片方のみが常染色体と融合した生き物(例えば、XとYの片方のみが常染色体と融合した場合は、それぞれXY1Y2やX1X2Yと呼ばれる)を示す生き物もおり、multiple sex chromosome systemといいます。

まず、魚類と爬虫類において報告されている性染色体のデータベースを構築し、multiple sex chromosome systemを持つ生物種を系統樹の上にマッピングしました。その結果、Y染色体と常染色体の融合の頻度が、他のタイプの融合に比して顕著に高いことが明らかになりました。このパターンの原因を探るために集団遺伝の理論的な研究を行った結果、(1) 融合が弱有害であり染色体融合が卵子よりも精子形成の過程で起こりやすいケース、あるいは、(2) 融合が弱有害でありハーレム様式のように特定の少数のオスのみが子孫を残せるケースでこのような顕著なパターンが見られることが明らかになりました。

これまであまり着目されて来なかった核型の進化機構への新しい視点を与えるものと高く評価され米科学誌PLOS Geneticsに掲載されました。本成果は、米国進化統合センターと新学術領域ゲノム遺伝子相関の一部支援のもと行われました。

魚類では、Y染色体と常染色体の融合(Y-A)が、有為に多い。Pennell et al. 2015 (PLOS Genetics 11: e1005237)より。

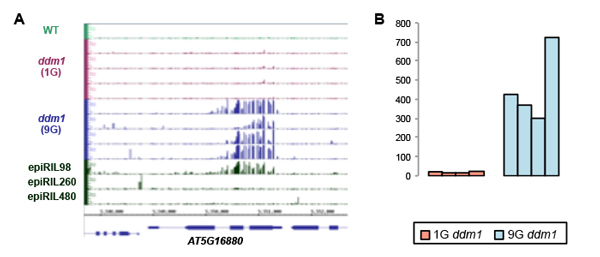

シロイヌナズナの世代をこえるDNAメチル化はゲノムワイドの負のフィードバックで制御される。

Genome-wide negative feedback drives transgenerational DNA methylation dynamics in Arabidopsis.

Tasuku Ito, Yoshiaki Tarutani, Taiko Kim To, Mohamed Kassam, Evelyne Duvernois-Berthet, Sandra Cortijo, Kazuya Takashima, Hidetoshi Saze, Atsushi Toyoda, Asao Fujiyama, Vincent Colot, Tetsuji Kakutani PLoS Genetics Published: April 22, 2015 DOI:10.1371/journal.pgen.1005154DNAメチル化はトランスポゾンや遺伝子の活性制御に重要です。植物においてはDNAメチル化の有無が世代をこえて継承されます。しかしながら世代をこえて継承されるDNAメチル化パターンの動態を制御する機構はほとんどわかっていませんでした。シロイヌナズナのクロマチンリモデリング因子DDM1(Decrease in DNA methylation)をコードする遺伝子の変異体では、トランスポゾンや反復配列のDNAメチル化が低下し、数世代後にはさまざまな発生異常が観察されます。今回、全ゲノムのDNAメチル化を調べることで、ddm1変異がゲノム全体でのDNAメチル化低下とともに数百の座でDNAメチル化の上昇を引き起こすことがわかりました。DNAメチル化低下はddm1変異体の1世代目から観察されますが、メチル化上昇の効果はddm1の1世代目ではあらわれず、数世代後においてのみ観察されます。さらに、DNAメチル化の減少した染色体を野生型下に導入すると、これが数世代後にはトランスにDNAメチル化上昇を引き起こしました。これらの結果は、世代をこえてゲノム全体のDNAメチル化を制御する負のフィードバックの存在を示します。この機構はゲノム中に一定の割合でDNAメチル化された領域を「分化」させるのに重要と考えられます。

本研究は、新領域融合研究センターの生命システムプロジェクトの支援で藤山研究室との共同研究として行われました。

(パネルA)ddm1変異体における異所的シトシンメチル化上昇。9世代目(9G)のddm1変異体でメチル化が蓄積しています。このような異所的DNAメチル化上昇は1世代目(1G)ではみられません。また、野生型個体にddm1由来の染色体を多量に導入した系統(epiRIL98)でも異所的メチル化がみられます。

(パネルB)同様の現象は数百の遺伝子座で再現性よくみられます。4系統の1Gおよび9G ddm1で、異所的メチル化を示した遺伝子の数を示しました。

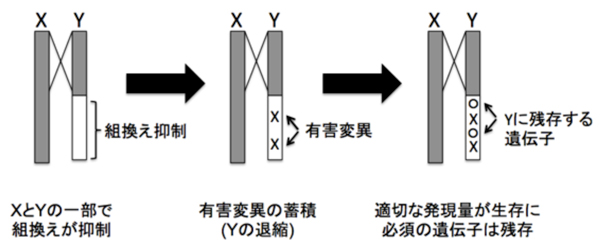

トゲウオY染色体に残存する遺伝子群の特徴

Purifying selection maintains dosage-sensitive genes during degeneration of the threespine stickleback Y chromosome

White, M. A., Kitano, J., and Peichel, C. L.Molecular Biology and Evolution, March 26, 2015 DOI: 10.1093/molbev/msv078

生態遺伝学研究部門の北野潤教授らは、フレッドハッチンソンがん研究所との共同研究によって、トゲウオの性染色体のゲノム解析を行い、その成果がMolecular Biology and Evolutionにオンライン掲載されました。

Y染色体の非組換え領域と呼ばれる領域は、X染色体との間に組換えがないことから、有害な変異が蓄積し遺伝子機能を急速に失うと考えられています。一方で、生き物の生存にとって発現量の厳密なコントロールが必要な(dosage-sensitive)遺伝子は、Y染色体上でも純化選択によって残存するということが、哺乳類のY染色体の研究例から示されていますが、分類群を超えた普遍性は不明です。

今回、我々は、トゲウオのゲノム配列と遺伝子発現を解析することによって(1)トゲウオにはY染色体の遺伝子が失われた時に量的補償と呼ばれるX染色体上の遺伝子の発現量を変化させて補償する仕組みがないこと(2)Y染色体の非組換え領域には有害変異が蓄積しているものの、いまだ残存する遺伝子群は、哺乳類や酵母において遺伝子発現量が低下すると致死的であることが知られている遺伝子群であったり、タンパク複合体を構成する遺伝子群であったりすることから、dosage-sensitiveな遺伝子が多いことが明らかになりました。これは、哺乳類で最近明らかになった知見が魚でも共通であることを示しています。北野研究室では、トミヨ属のゲノム配列とRNA配列の決定を、新学術領域研究のゲノム遺伝子相関の一部支援のもとで行いました。

トゲウオY染色体の非組換え領域に残存する遺伝子群はdosage-sensitiveな遺伝子が多い