Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

ヒトのテロメア配列を認識するポリアミド化合物の新しい合成法の開発

Development of a New Method for Synthesis of Tandem Hairpin Pyrrole–Imidazole Polyamide Probes Targeting Human Telomeres

Kawamoto, Y., Bando, T. *, Kamada, F., Li, Y., Hashiya, K., Maeshima, K. *, and Sugiyama, H. *

*co-corresponding authors

Journal of the American Chemical Society (JACS) October 1, 2013 DOI:10.1021/ja406737n

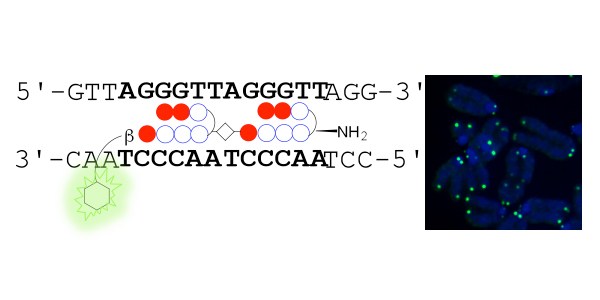

ピロール・イミダゾール(PI)ポリアミド化合物はDNAの二重らせんの副溝を通して、塩基配列を特異的に認識することができます。この方法による塩基認識は、FISHなど、DNAの二重らせんを激しい条件で解離させ、塩基対で認識させる方法に比べて温和な条件であるため、クロマチン構造を維持できる利点を持ちます。ヒトのテロメア配列を認識するPIポリアミド化合物はこれまでも存在しましたが (Maeshima et al., EMBO J. 2001)、合成するのが困難で広く使用されることはありませんでした。今回、私たちはテロメアを認識するPIポリアミド(TH59)をいくつかのパーツに分けて合成する新しい合成法を開発し、大量に合成することに成功しました。この新しい合成法を用いて蛍光色素をもつTH59を合成し、ヒトとマウス細胞のテロメア配列[(TTAGGG)n]を、テロメア構造が維持できるような温和な条件で標識させることができました。そして、蛍光強度でテロメア長を定量し、1個1個のテロメアで、shelterin複合体の構成蛋白質である TRF1の量とテロメア長に相関があることを明らかにしました。今後、簡便なテロメア長の定量法として広く用いられることが期待されます。

本研究は京都大・杉山教授グループと遺伝研・共同研究Bのサポートを得ておこなわれました。

左、蛍光色素をもつPIポリアミドTH59がDNAのテロメア配列を認識する模式図 右、染色体スプレッドをPIポリアミドTH59で標識したイメージ。青色(DNA染色)の染色体末端がドット状に緑色に標識されている。

五條堀特任教授がTWASのAssociate Fellowに選出されました

生命情報研究センター 遺伝情報分析研究室の五條堀特任教授が、TWAS(The World Academy of Science for the advancement of science in developing countries)のAssociate Fellowに選出されました。

TWASは、トリエステ(イタリア)に拠点を置き、発展途上国で持続可能な繁栄のために、科学とエンジニアリングの発展に取り組んでいる、世界的な 科学アカデミーです。発展途上国・先進国より選ばれた国際的に有名な科学者がメンバーとなり、TWAS Fellowsは発展途上国から選ばれ、TWAS Associate Fellowsは先進諸国から選ばれます。TWAS Fellows に比べてTWAS Associate Fellowsは非常に少なく、選出されることが難しいと言われています。

生命情報研究センター 遺伝情報分析研究室の五條堀特任教授が、TWAS(The World Academy of Science for the advancement of science in developing countries)のAssociate Fellowに選出されました。

TWASは、トリエステ(イタリア)に拠点を置き、発展途上国で持続可能な繁栄のために、科学とエンジニアリングの発展に取り組んでいる、世界的な 科学アカデミーです。発展途上国・先進国より選ばれた国際的に有名な科学者がメンバーとなり、TWAS Fellowsは発展途上国から選ばれ、TWAS Associate Fellowsは先進諸国から選ばれます。TWAS Fellows に比べてTWAS Associate Fellowsは非常に少なく、選出されることが難しいと言われています。

生命情報研究センター 遺伝情報分析研究室

DNAを有害な放射線から守る新しい仕組み 〜放射線の影響の理解や、がん治療への応用につながる可能性

![]()

Chromatin compaction protects genomic DNA from radiation damage

Takata, H., Hanafusa, T., Mori T., Shimura, M., Iida, Y., Ishikawa, K., Yoshikawa, K., Yoshikawa, Y., Maeshima, K.

PLOS ONE 8(10): e75622. doi:10.1371/journal.pone.0075622

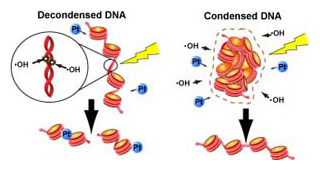

放射線は生物にとって大きな脅威。放射線にさらされると細胞内のDNAが切断され、遺伝子が正しく機能しなくなったり、がん化や細胞死が引き起こされたりするからです。しかし、自然界にはもともと自然放射線が存在しています。

本研究では、生物が放射線からDNAを守る新たな仕組みを突き止めました。それは、DNAが密に集まる、ということでした。DNAは特殊な構造をした長い線維で、細胞の核の中に折りたたまれています。そうしたDNAが、密に集まって存在(凝縮)するか、散らばって存在するかが、放射線による損傷の程度に大きく影響していたのです。DNAの凝縮と放射線耐性の関係を、定量的に測定し、さらにコンピュータシミュレーションを行うことで、放射線がDNAを切断するメカニズムも詳しく明らかにすることができました。

その結果、自然界から浴びる放射線を、生物は細胞中のゲノムDNAを凝縮させることで、日々防御しようとしていることがわかりました。生物がDNAを放射線から守ろうとする新たな仕組みを明らかにした今回の研究成果は、がん治療など医療応用の面でも、重要な基礎知識を提供するものです。

生物にとって有害な放射線ですが、がん治療においては、がん細胞を死滅させるために有効に利用されています。今回の成果から、DNAの凝縮を弱める薬を使えば、放射線治療、重粒子線治療、化学療法の飛躍的な効率向上が期待できます。

DNAが凝縮していない状態のときは、DNA(赤線)は放射線によって発生するヒドロキシルラジカル(活性酸素、・OH)や抗がん剤(青丸、Pt)による損傷を受けやすいが、凝縮しているときには、DNAはこれらから保護される。

ヒトに関する研究データ共有のためのデータベース(NBDCヒトデータベース)運用を開始

![]()

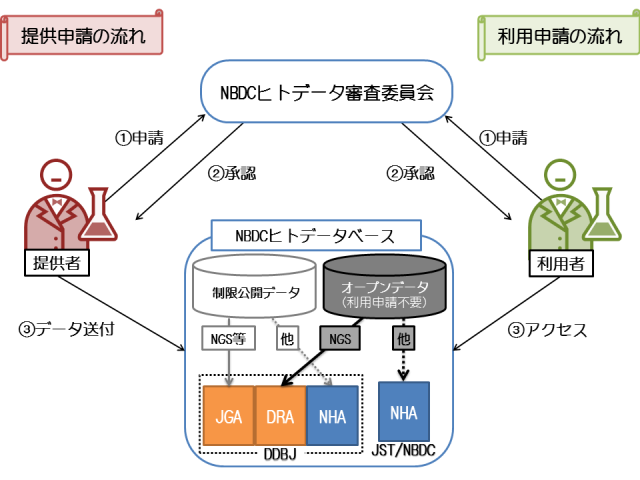

JST(理事長 中村 道治)と国立遺伝学研究所(所長 桂 勲)は、国内で初めてヒトの塩基配列や画像データなどの研究データを共有するためのデータベース(NBDCヒトデータベース)の運用を10月1日より開始します。

NBDCとDDBJは、NBDCが2013年4月に公開した「NBDCヒトデータ共有ガイドライン」に基づき、ヒトに関する研究データの提供・利用に当たって、倫理面で適切に対応がなされているかなどの点について審査を行ない、研究で得られた個人レベルの塩基配列データなどを保管し、ほかの研究者などが利用できる仕組みの構築について協力することとし、ヒトに関するさまざまな研究データを共有するNBDCヒトデータベースのサービスを開始します。NBDCヒトデータベースでは、個人レベルの塩基配列データ以外に、ヒトの画像データや疫学データなど種々の研究データを受け入れ、セキュリティ上安全な環境で保管し利用者に提供して行く予定です。

このデータベースが整備されることにより、今後は日本人のゲノム情報などが蓄積され、医学や創薬の研究を日本人に適した形で推進できるようになることが期待されます。

NBDCヒトデータベース http://humandbs.biosciencedbc.jp/

NBDCヒトデータベースへのデータ提供およびデータ利用の手続きの概要