Archive

- Home

- 2026/2

- 2026/1

- 2025/12

- 2025/11

- 2025/10

- 2025/9

- 2025/8

- 2025/7

- 2025/6

- 2025/5

- 2025/4

- 2025/3

- 2025/2

- 2025/1

- 2024/12

- 2024/11

- 2024/10

- 2024/9

- 2024/8

- 2024/7

- 2024/6

- 2024/5

- 2024/4

- 2024/3

- 2024/2

- 2024/1

- 2023/12

- 2023/11

- 2023/10

- 2023/9

- 2023/8

- 2023/7

- 2023/6

- 2023/5

- 2023/4

- 2023/3

- 2023/2

- 2023/1

- 2022/12

- 2022/11

- 2022/10

- 2022/9

- 2022/8

- 2022/7

- 2022/6

- 2022/5

- 2022/4

- 2022/3

- 2022/2

- 2022/1

- 2021/12

- 2021/11

- 2021/10

- 2021/9

- 2021/8

- 2021/7

- 2021/6

- 2021/5

- 2021/4

- 2021/3

- 2021/2

- 2021/1

- 2020/12

- 2020/11

- 2020/10

- 2020/9

- 2020/8

- 2020/7

- 2020/6

- 2020/5

- 2020/4

- 2020/3

- 2020/2

- 2020/1

- 2019/12

- 2019/11

- 2019/10

- 2019/9

- 2019/8

- 2019/7

- 2019/6

- 2019/5

- 2019/4

- 2019/3

- 2019/2

- 2019/1

- 2018/12

- 2018/11

- 2018/10

- 2018/9

- 2018/8

- 2018/7

- 2018/6

- 2018/5

- 2018/4

- 2018/3

- 2018/2

- 2018/1

- 2017/12

- 2017/11

- 2017/10

- 2017/9

- 2017/8

- 2017/7

- 2017/6

- 2017/5

- 2017/4

- 2017/3

- 2017/2

- 2017/1

- 2016/12

- 2016/11

- 2016/10

- 2016/9

- 2016/8

- 2016/7

- 2016/6

- 2016/5

- 2016/4

- 2016/3

- 2016/2

- 2016/1

- 2015/12

- 2015/11

- 2015/10

- 2015/9

- 2015/8

- 2015/7

- 2015/6

- 2015/5

- 2015/4

- 2015/3

- 2015/2

- 2015/1

- 2014/12

- 2014/11

- 2014/10

- 2014/9

- 2014/8

- 2014/7

- 2014/6

- 2014/5

- 2014/4

- 2014/3

- 2014/1

- 2013/12

- 2013/11

- 2013/10

- 2013/9

- 2013/8

- 2013/7

- 2013/6

- 2013/5

- 2013/4

- 2013/3

- 2013/2

- 2013/1

- 2012/12

- 2012/11

- 2012/10

- 2012/9

- 2012/8

- 2012/7

- 2012/6

- 2012/5

- 2012/4

- 2012/3

- 2012/2

- 2012/1

- 2011/12

- 2011/11

- 2011/10

- 2011/9

- 2011/8

- 2011/7

- 2011/6

- 2011/5

- 2011/4

- 2011/3

- 2011/2

- 2011/1

- 2010/12

- 2010/11

- 2010/10

- 2010/9

- 2010/8

- 2010/7

- 2010/6

- 2010/5

- 2010/4

- 2010/3

- 2010/2

- 2009/12

- 2009/11

- 2009/10

- 2009/9

- 2009/8

- 2009/7

- 2009/6

- 2009/5

- 2009/4

- 2009/3

- 2009/2

- 2009/1

- 2008/12

- 2008/11

- 2008/10

- 2008/9

- 2008/7

- 2008/6

- 2008/5

- 2008/4

- 2008/3

- 2008/2

- 2008/1

- 2007/12

- 2007/11

- 2007/10

- 2007/9

- 2007/8

- 2007/7

- 2007/6

- 2007/3

- 2007/2

- 2007/1

- 2006/12

- 2006/11

- 2006/10

- 2006/9

- 2006/7

- 2006/6

- 2006/5

- 2006/4

- 2006/1

- 2005/6

- 2005/5

- 2005/4

- 2005/2

- 2004/12

- 2004/11

- 2004/10

- 2004/8

- 2004/7

- 2004/6

- 2004/5

- 2004/2

- 2004/1

- 2003/12

- 2003/8

- 2003/7

- 2003/6

- 2003/5

- 2003/3

- 2003/1

- 2002/12

- 2002/10

- 2002/5

- 2002/4

- 2002/2

- 2002/1

- 2001/8

- 2001/5

- 2001/4

- 2001/2

- 2000/8

- 2000/7

2009/11/05

遺伝情報分析研究室五條堀孝教授が紫綬褒章を受章

遺伝情報分析研究室の五條堀孝教授が、「ゲノム情報を用いた分子進化研究のパイオニア的開拓」の業績により、平成21年秋の科学技術に関する紫綬褒章受章が決定しました。

遺伝情報分析研究室の五條堀孝教授が、「ゲノム情報を用いた分子進化研究のパイオニア的開拓」の業績により、平成21年秋の科学技術に関する紫綬褒章受章が決定しました。伝達式は11月16日に行われました。

五條堀 孝 (情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 副所長、遺伝情報分析研究室 教授)

【併 任等】

総 合研究大学院大学生命科学研究科教授/産業技術総合研究所研究顧問(バイオメディシナル情報研究センター)/国立情報学研究所客員教授/慶應義塾大学客員 教授/東京工業大学客員教授/理化学研究所客員主幹研究員/総合科学技術会議専門員/日本学術会議連携会員/ 日本遺伝学会会長/DNA鑑定学会理事長

【職歴】

昭和54年 九州大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)

昭和55年 テキサス大学ヒューストン校集団遺伝学センター 助教授・上級研究員

昭和58年 国立遺伝学研究所 生理遺伝部門 研究員・集団遺伝研究系助手

昭和63年 国立遺伝学研究所集団遺伝研究系 助教授

平成2年 総合研究大学院大学生命科学研究科 教授

国立遺伝学研究所 生命情報研究センター長(遺伝情報研究センター長)・教授

平成13年 国立遺伝学研究所 生命情報・DDBJ研究センター長・教授

平成19年 国立遺伝学研究所 副所長・教授

【受賞歴】

Pontifical Academy of Sciences 会員(法王庁科学アカデミー会員:バチカン市国)(平成19年)/全米芸術科学アカデミー外国人名誉会員(平成18年)/全米科学振興協会フェロー称号授 与(平成17年)/日本遺伝学会木原賞受賞(平成17年)/2004年日本進化学会木村資生記念学術賞(平成16年)/第6回サルバトーレゴールドメダル 授与(イタリア)(平成16年)/第32回科学技術情報振興賞学術賞受賞(平成9年)/第3回木原記念財団学術賞受賞(平成7年)

遺伝情報分析研究室 五條堀研究室

総合研究大学院大学 生命科学研究科 遺伝学専攻

2009/09/25

人類遺伝研究部門 佐々木裕之教授が日本人類遺伝学会賞を受賞

人 類遺伝研究部門佐々木裕之教授が日本人類遺伝学会学会賞を受賞しました。日本人類遺伝学会学会賞は、当研究所の関係者では1961年に第5代所長松永英 (札幌医大在籍当時)が、1970年には木村資生が受賞しており、今回が3人目の受賞となります。 表彰式は、平成21年9月25日(金)に行われた「日本人類遺伝学会 第54回大会総会」の中で行われ、表彰及び佐々木教授による学会賞受賞講演が行われ ました。 表彰式概要と、学会賞受賞講演のテーマは以下のとおりです。

人 類遺伝研究部門佐々木裕之教授が日本人類遺伝学会学会賞を受賞しました。日本人類遺伝学会学会賞は、当研究所の関係者では1961年に第5代所長松永英 (札幌医大在籍当時)が、1970年には木村資生が受賞しており、今回が3人目の受賞となります。 表彰式は、平成21年9月25日(金)に行われた「日本人類遺伝学会 第54回大会総会」の中で行われ、表彰及び佐々木教授による学会賞受賞講演が行われ ました。 表彰式概要と、学会賞受賞講演のテーマは以下のとおりです。表彰式(日本人類遺伝学会 第54回大会総会内)

日時: 9月25日(金)15:10~17:00

場所: グランドプリンスホテル高輪 第一会場 プリンスルーム

学会賞受賞講演テーマ: ゲノムインプリンティングのエピゲノム機構に関する研究

2009/07/09

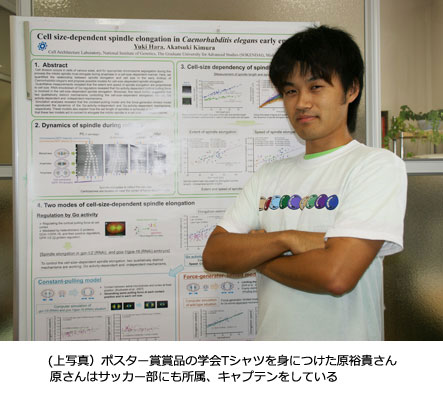

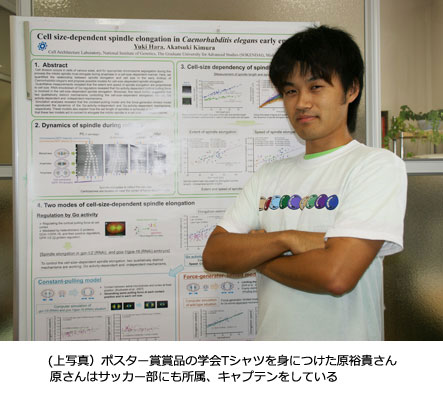

総合研究大学院大学遺伝学専攻の原裕貴さんが国際学会でPoster Awardsを受賞

2009年6月24~29日にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(アメリカ)で行われた「The 17th International C. elegans Meeting」において、総合研究大学院大学 遺伝学専攻 大学院生の原裕貴さん(細胞建築研究室)がPoster Awardsを受賞しました。

ポスタータイトル: “Cell-size-dependent spindle elongation in the Caenorhabditis elegans early embryo.”

総合研究大学院大学遺伝学専攻

新分野創造センター 細胞建築研究室

国立遺伝学研究所サッカー部「プリズナーズ」

ポスタータイトル: “Cell-size-dependent spindle elongation in the Caenorhabditis elegans early embryo.”

総合研究大学院大学遺伝学専攻

新分野創造センター 細胞建築研究室

国立遺伝学研究所サッカー部「プリズナーズ」

2009/04/04

2009年4月4日(土) 国立遺伝学研究所 一般公開 開催

2009年4月4日(土)、国立遺伝学研究所の一般公開が行われた。 この一般公開は毎年桜の時期にあわせて行われ、今年で41回目になる。所内には、染井吉野の起源の研究で有名な故竹中要博士(元遺伝研細胞遺伝部長)が集 めた桜が約260種も植えられている。この桜を目当てに毎年多くの市民がやってくる。当日は、天気もよく桜も満開。家族連れや高校生、お年よりなど多くの 人々が朝早くから研究所にやってきて、今年の来場者数は1万人を記録した。カメラ片手に珍しい桜を探す姿も多く見られた。所内の桜は色も形もさまざまで、 「正面近くのしだれ桜が印象深かったです。桜にこんなにたくさんの種類があったのかと驚きました」と来場者は感慨深げに話した。 集まる多くの人々に遺伝学を知ってもらうことが、一般公開の目的である。

テーマ展示や、講演会、ビデオ上映などさまざまな催しが行われ、どの会場も大盛況だった。講演会は、岩里琢治教授の「変異マウスが解き明かす脳の しくみと遺伝子のはたらき」と嶋本伸雄教授の「生きものと生きてないものとの違い-ナノからみた生命観-」の2つの題目で行われた。 岩里教授はからだの左右のしくみが、遺伝子でうまくコントロールされていることを多くの図を用いて講演した。 嶋本教授の講演は、生物が生きていることの意味を考えさせられた。会場に入りきれない人もいる中、みな熱心に講演に聞き入り、メモを取っていた。

展示は、「モデル生物としてのマウス」、「野生イネの栽培温室」、「ゲノム・遺伝情報・進化」、「分子・細胞・モデル生物」の各テーマで行われた。研究で 用いられるさまざまな動物や細胞が展示された。会場では、顕微鏡を覗いたり、実験モデル動物にふれたりと来場者にとって最先端の研究を知る絶好のチャンス となった。研究者と話ができるのも来場者にとって魅力だ。研究室の様子や入試についてたずねる大学院進学希望者もいた。顕微鏡でガン細胞をのぞいた人は、 「え。ガン細胞!」と驚きの声をあげたが、研究用のとても有用な細胞だと説明を受けて納得していた。ゼブラフィッシュやクラゲ、ヒドラ、プラナリアなど展 示されている実験動物は、よく見るとどれもユニークな形だった。線虫は、近年注目株の実験動物だ。この線虫がどれほど生命科学の発展に寄与しているのかと いう研究者の熱心な説明に、来場者も真剣にうなずき、時折質問も飛んでいた。ハツカネズミ(マウス)の展示には長い列ができており、DNA折り紙のコー ナーでは、大人も子供もDNAの二重らせん構造をつくる折り紙に挑んだ。「楽しかったね」「なんかおもしろいかも」という声をひんぱんに耳にした。 この見学をきっかけに、遺伝学に関心を持つ人や科学者をめざす子供が増えるに違いない。

展示は、「モデル生物としてのマウス」、「野生イネの栽培温室」、「ゲノム・遺伝情報・進化」、「分子・細胞・モデル生物」の各テーマで行われた。研究で 用いられるさまざまな動物や細胞が展示された。会場では、顕微鏡を覗いたり、実験モデル動物にふれたりと来場者にとって最先端の研究を知る絶好のチャンス となった。研究者と話ができるのも来場者にとって魅力だ。研究室の様子や入試についてたずねる大学院進学希望者もいた。顕微鏡でガン細胞をのぞいた人は、 「え。ガン細胞!」と驚きの声をあげたが、研究用のとても有用な細胞だと説明を受けて納得していた。ゼブラフィッシュやクラゲ、ヒドラ、プラナリアなど展 示されている実験動物は、よく見るとどれもユニークな形だった。線虫は、近年注目株の実験動物だ。この線虫がどれほど生命科学の発展に寄与しているのかと いう研究者の熱心な説明に、来場者も真剣にうなずき、時折質問も飛んでいた。ハツカネズミ(マウス)の展示には長い列ができており、DNA折り紙のコー ナーでは、大人も子供もDNAの二重らせん構造をつくる折り紙に挑んだ。「楽しかったね」「なんかおもしろいかも」という声をひんぱんに耳にした。 この見学をきっかけに、遺伝学に関心を持つ人や科学者をめざす子供が増えるに違いない。

桜のマグネットや絵葉書の販売は事前に話題になっていたらしく、完売の札が早々にあげられた。そのほか研究所で品種改良した珍しい朝顔の種、桜の 苗木や桜関連商品の販売も行われた。遺伝研のマーク入りのボールペンも大人気。たくさん用意されたボールペンが、数時間で売り切れた。「来年も、来たい ね」そんな言葉の中、今年の一般公開は終了した。

(記事:サイエンスライター佐藤成美)

|

|

|

|

テーマ展示や、講演会、ビデオ上映などさまざまな催しが行われ、どの会場も大盛況だった。講演会は、岩里琢治教授の「変異マウスが解き明かす脳の しくみと遺伝子のはたらき」と嶋本伸雄教授の「生きものと生きてないものとの違い-ナノからみた生命観-」の2つの題目で行われた。 岩里教授はからだの左右のしくみが、遺伝子でうまくコントロールされていることを多くの図を用いて講演した。 嶋本教授の講演は、生物が生きていることの意味を考えさせられた。会場に入りきれない人もいる中、みな熱心に講演に聞き入り、メモを取っていた。

展示は、「モデル生物としてのマウス」、「野生イネの栽培温室」、「ゲノム・遺伝情報・進化」、「分子・細胞・モデル生物」の各テーマで行われた。研究で 用いられるさまざまな動物や細胞が展示された。会場では、顕微鏡を覗いたり、実験モデル動物にふれたりと来場者にとって最先端の研究を知る絶好のチャンス となった。研究者と話ができるのも来場者にとって魅力だ。研究室の様子や入試についてたずねる大学院進学希望者もいた。顕微鏡でガン細胞をのぞいた人は、 「え。ガン細胞!」と驚きの声をあげたが、研究用のとても有用な細胞だと説明を受けて納得していた。ゼブラフィッシュやクラゲ、ヒドラ、プラナリアなど展 示されている実験動物は、よく見るとどれもユニークな形だった。線虫は、近年注目株の実験動物だ。この線虫がどれほど生命科学の発展に寄与しているのかと いう研究者の熱心な説明に、来場者も真剣にうなずき、時折質問も飛んでいた。ハツカネズミ(マウス)の展示には長い列ができており、DNA折り紙のコー ナーでは、大人も子供もDNAの二重らせん構造をつくる折り紙に挑んだ。「楽しかったね」「なんかおもしろいかも」という声をひんぱんに耳にした。 この見学をきっかけに、遺伝学に関心を持つ人や科学者をめざす子供が増えるに違いない。

展示は、「モデル生物としてのマウス」、「野生イネの栽培温室」、「ゲノム・遺伝情報・進化」、「分子・細胞・モデル生物」の各テーマで行われた。研究で 用いられるさまざまな動物や細胞が展示された。会場では、顕微鏡を覗いたり、実験モデル動物にふれたりと来場者にとって最先端の研究を知る絶好のチャンス となった。研究者と話ができるのも来場者にとって魅力だ。研究室の様子や入試についてたずねる大学院進学希望者もいた。顕微鏡でガン細胞をのぞいた人は、 「え。ガン細胞!」と驚きの声をあげたが、研究用のとても有用な細胞だと説明を受けて納得していた。ゼブラフィッシュやクラゲ、ヒドラ、プラナリアなど展 示されている実験動物は、よく見るとどれもユニークな形だった。線虫は、近年注目株の実験動物だ。この線虫がどれほど生命科学の発展に寄与しているのかと いう研究者の熱心な説明に、来場者も真剣にうなずき、時折質問も飛んでいた。ハツカネズミ(マウス)の展示には長い列ができており、DNA折り紙のコー ナーでは、大人も子供もDNAの二重らせん構造をつくる折り紙に挑んだ。「楽しかったね」「なんかおもしろいかも」という声をひんぱんに耳にした。 この見学をきっかけに、遺伝学に関心を持つ人や科学者をめざす子供が増えるに違いない。 |

|

|

|

桜のマグネットや絵葉書の販売は事前に話題になっていたらしく、完売の札が早々にあげられた。そのほか研究所で品種改良した珍しい朝顔の種、桜の 苗木や桜関連商品の販売も行われた。遺伝研のマーク入りのボールペンも大人気。たくさん用意されたボールペンが、数時間で売り切れた。「来年も、来たい ね」そんな言葉の中、今年の一般公開は終了した。

(記事:サイエンスライター佐藤成美)