ABOUT Dr. KIMURA,Motoo

分子進化の中立説

- ■集団遺伝学の発展

- 科学としての進化論は、C.ダーウィンが1859年に種の起源を発表したことから始まりました。ダーウィンは遺伝の原理を知りませんでしたので、自然淘汰の機構について充分説明できず大変悩んだようです。ダーウィンの生存中にG.メンデルは エンドウマメを用いた実験でメンデルの法則を発見し、植物雑種の研究という論文を発表しましたが、生物学の機が熟しておらずあまり注目されませんでした。ダーウィンもメンデルの仕事に注目しませんでした。

1900年にメンデルの法則が再発見されると、自然淘汰の原理をメンデル遺伝学のもとに構築しようという動きがでてきました。こうして始まったのが集団遺伝学です。すなわち生物集団の遺伝的つくりが自然淘汰でどのように変化するのか明らかにしようとしたわけで、1930年代にはその基礎が作られました。集団遺伝学で最も基本となる量は、集団中の遺伝子の割合すなわち遺伝子頻度です。たとえばABO血液型ですと、A遺伝子が30%といった数です。遺伝子頻度が自然淘汰でどのように時間とともに変化するか理論的に明らかにされました。集団遺伝学では数学による解析が用いられ、創始者のR.A.フィッシャー、J.B.S.ホールデンおよびS.ライトは数学を得意とする人達です。この3人の中で、フィッシャーは自然淘汰万能の考えをもっていたのに対し、ライトは偶然の要因も大事であると考え、2人の間の論争は激しいものでした。偶然の要因というのは、次代に子供を残す際、有限個体が偶然に取り出され、それにともなって遺伝子頻度が変化する過程をいいます。フィッシャーは、自然の生物集団はかなり大きいので、このような偶然による変化は無視すべきであると主張しました。ライトは、生物の集団は全体として大きいけれど、地域的にかなり分断されていて、各地域内での偶然による変化が、好ましい遺伝子の組み合わせを作る上で重要であると考えました。ライトの説は遺伝子の組み合わせを重要視することから平衡推移仮説と呼ばれました。そして集団遺伝学の理論はネオダーウィニズムの基盤となりました。

- 科学としての進化論は、C.ダーウィンが1859年に種の起源を発表したことから始まりました。ダーウィンは遺伝の原理を知りませんでしたので、自然淘汰の機構について充分説明できず大変悩んだようです。ダーウィンの生存中にG.メンデルは エンドウマメを用いた実験でメンデルの法則を発見し、植物雑種の研究という論文を発表しましたが、生物学の機が熟しておらずあまり注目されませんでした。ダーウィンもメンデルの仕事に注目しませんでした。

- ■中立説

- 1960年代になり遺伝子の直接産物である蛋白質のアミノ酸配列をいくつかの種でくらべることができるようになりました。1965年のE.ズッカーカンドルとL.ポーリングによるヘモグロビンαとチトクロームcの進化についての報告はその後の分子進化の研究に大きな影響を与えました。彼等はこの二つの蛋白質のアミノ酸配列の比較から、どうも進化の速度は一定らしいといういわゆる分子時計に気がつき報告しています。国立遺伝学研究所の木村資生は先に述べたライトの影響を受け、偶然の要因について数学的解析を行っていました。木村は60年代の初めから、集団遺伝学の理論と生化学や分子生物学の発展によってでてきた分子レベルのデータとを、何とかして結びつけたいと考えていました。

当時、放射線生物学の専門家だったH.J.マラーたちが、ヒトの一つの精子当たりのDNA量の測定によって、ゲノム当たりのDNA量を推定していました。一方、有害遺伝子が淘汰によって除去される際生ずる遺伝的荷重についてのホールデンとマラーの計算からは、ヒトのゲノムの中に3万とか5万(現在では7万くらい)といったオーダーの遺伝子しかないといわれていて、それに比べDNA量は多すぎることがわかっていたのです。さらにホールデンは、進化における遺伝子置換による荷重の計算から、有利な遺伝子の置換が300世代に1個くらいだろうといっています。

木村は先のズッカーカンドルとポ―リングの蛋白質のアミノ酸置換の速度からゲノム全体で1年あたりいくつの遺伝子置換があるかを推定しました。その結果遺伝子の置換数がゲノム全体では多すぎる、つまり遺伝的荷重の理論から推定するよりもはるかに多数の置換が“中立的に”おこっているという結果がでてきたのです。それをまとめた“Nature”誌の短い論文で、68年に“中立説”が提唱されたのです。それは、分子レベルでは自然淘汰によくも悪くもない突然変異が偶然に集団の中に広がった結果おこるものがほとんどであり、中立説というのは表現型とは関係ないということを強調したものでした。ところが、集団遺伝とか進化の研究者の何人かはそれを表現型にも当てはめてしまって、いろいろ反論をしてきました。

1970および1980年代はおもに蛋白レベルの研究が進み、各種蛋白質のアミノ酸配列がどのように進化するか、また生物集団内にどのような多型が存在するかが沢山研究されました。分子進化の特徴の一つは先にふれた分子時計です。アミノ酸の置き換えが時間とともにほとんど一定の率で蓄積する、すなわち表現型の進化と無関係であるということは、進化生物学の人達にとって驚くべき事実でした。ヘモグロビンαのアミノ酸配列を各種生物で比べてみますと、表現型が早く変わった種でも、生きた化石といわれるような種でもほとんど同じように変化しているのがわかります。分子時計は自然淘汰説では説明できず、中立説を支持すると考えられました。また生物集団の蛋白多型について電気泳動法を用いた数多くの測定が行われ、多型の適応上の意味すなわち自然淘汰の働きについていろいろ検討されました。しかし蛋白レベルのデータからは、自然淘汰説対中立説論争に決着はつかず、論争は続きました。

- 1960年代になり遺伝子の直接産物である蛋白質のアミノ酸配列をいくつかの種でくらべることができるようになりました。1965年のE.ズッカーカンドルとL.ポーリングによるヘモグロビンαとチトクロームcの進化についての報告はその後の分子進化の研究に大きな影響を与えました。彼等はこの二つの蛋白質のアミノ酸配列の比較から、どうも進化の速度は一定らしいといういわゆる分子時計に気がつき報告しています。国立遺伝学研究所の木村資生は先に述べたライトの影響を受け、偶然の要因について数学的解析を行っていました。木村は60年代の初めから、集団遺伝学の理論と生化学や分子生物学の発展によってでてきた分子レベルのデータとを、何とかして結びつけたいと考えていました。

- ■ほぼ中立説

- 国立遺伝学研究所の太田朋子は1970年始めから、有害と中立の中間クラスのアミノ酸置換が相当あるのではないかと考えてきました。これをほぼ中立説と呼びます。さてほぼ中立なクラスが沢山あるとしますと中立説とどのように違ってくるのでしょうか。完全中立な突然変異が今までの遺伝子を置き換えていく速度は突然変異率に等しく他の要因とは無関係であることがわかっています。しかしほぼ中立なクラスでは、集団の大きさが重要な要因としてかかわってきます。一般に有利な突然変異はまれで多くは有害ですが、集団が大きいとそれだけ淘汰が有効に働いて変異は集団から除かれることが多いのです。集団が小さいと、中立なものの割合がふえて、置換速度が高まるわけです。したがってほぼ中立説では、進化速度と集団の大きさとの間には負の相関が期待されます。そして偶然と自然淘汰との相互作用というとても複雑な問題をはらんでいます。

1980年終わり頃になると遺伝子DNAの塩基配列を決める技術が進歩し、1990年代には遺伝子そのものの配列を比較研究できるようになりました。こうして解像力がますといままで見えなかった変化が見えてきます。たとえばアミノ酸に変化を起こさない同義置換とアミノ酸が変化する非同義置換の比較です。非同義置換は同義置換に比べて効果が大きいと予想されます。実際に遺伝子DNAの塩基配列を比較すると、同義置換の方が非同義置換より速く進化していることがわかってきました。このことは中立説の予測通り、すなわち同義置換は中立でどんどん置換が起こっていますが非同義置換は有害効果をもつものがあり進化が遅くなると考えるわけです。

1990年代には同義置換と非同義置換のパターンについて詳細な研究ができるようになりました。そして簡単な中立モデルには合わないというデータもいろいろ出てきたのです。たとえば同義置換数と非同義置換数の比を種内と近縁種間とで同じかどうか調べることによって自然淘汰の効果を検出しようという試みです。中立説のもとではこの比は種内でも種間でも同じになるはずです。ショウジョウバエなどでこの比に種内と種間で違いのある場合が沢山見つかりました。また哺乳類の遺伝子データの比較解析からは、同義置換率は非同義置換率に比べ世代依存性が強い、すなわち突然変異率を直接反映していることがわかってきました。これらの事実は同義置換が非同義置換に比べ淘汰の効果が弱いが、両者ともに偶然と自然淘汰との両方が働いているとすれば説明できます。遺伝子レベルの進化では偶然と淘汰は切り離せないのです。

このように遺伝子の進化には偶然と淘汰の要因がともに重要であると考えられますが、両者の関係を明らかにするのは容易ではありません。表現型と分子進化とのつながりを明らかにする必要があります。それには遺伝子そのものの進化より、生物の発生とその後の生存に、どの組織で、各々の遺伝子がどれほど、どのように活性化されるか、すなわちエピジェネティックスの進化が重要です。21世紀に入り、遺伝子発現過程に関する分子レベルの研究が大きく発展しました。遺伝子の発現は、転写因子がゲノムの調節領域に結合することによって起こります。しかしゲノムDNAはヒストンタンパク質やRNAなどとともに複雑なクロマチン構造を作っています。

クロマチン構造には、開いた状態と閉じた状態とあって、転写因子は開いた状態でないと結合しません。転写因子が他の多くのタンパク質やRNAと共同で働いてクロマチン構造を開いた状態にするという報告もあります。このクロマチン構造の調節には、とても多くの複雑な分子システムがかかわっていて、まだ未解決の問題がたくさんあります。しかしこのクロマチンレベルの発現調節によって、遺伝子発現が頑健になるということはわかっています。遺伝子の発現に関しては、転写のみでなく翻訳の過程も頑健性に寄与することも、わかってきました。

頑健であるということは、システムが打たれ強い、すなわち突然変異による有害効果が小さくなることを意味します。したがって突然変異の多くは、効果が小さくなって、ほぼ中立になります。こうしてほぼ中立説の適用範囲が広がります。

エピジェネテイックスの中身がわかりつつある現在、ほぼ中立説を通じて、分子進化と表現型進化とのつながりについて、今後の進展が期待されます。

また21世紀はゲノム解析の時代です。ゲノムデータの解析で、大量のデータが比べられるようになると、ほぼ中立説は一般に認められるようになりました。

チンパンジーのゲノムが解析されると、ヒトやマウスのゲノムと比較し、同義置換と非同義置換の進化のパターンが調べられました。進化的にはチンパンジーの集団の方がヒト集団より大きいのですが、同義置換と非同義置換の進化のパターンはほぼ中立説の予測にあっていました。哺乳類のこうした報告がいくつか続きました。哺乳類以外では、生態学的条件とか集団サイズの推定の問題とか、いくつかの困難な課題があり、ほぼ中立予測に関してすっきりしない場合も多いようです。

- 国立遺伝学研究所の太田朋子は1970年始めから、有害と中立の中間クラスのアミノ酸置換が相当あるのではないかと考えてきました。これをほぼ中立説と呼びます。さてほぼ中立なクラスが沢山あるとしますと中立説とどのように違ってくるのでしょうか。完全中立な突然変異が今までの遺伝子を置き換えていく速度は突然変異率に等しく他の要因とは無関係であることがわかっています。しかしほぼ中立なクラスでは、集団の大きさが重要な要因としてかかわってきます。一般に有利な突然変異はまれで多くは有害ですが、集団が大きいとそれだけ淘汰が有効に働いて変異は集団から除かれることが多いのです。集団が小さいと、中立なものの割合がふえて、置換速度が高まるわけです。したがってほぼ中立説では、進化速度と集団の大きさとの間には負の相関が期待されます。そして偶然と自然淘汰との相互作用というとても複雑な問題をはらんでいます。

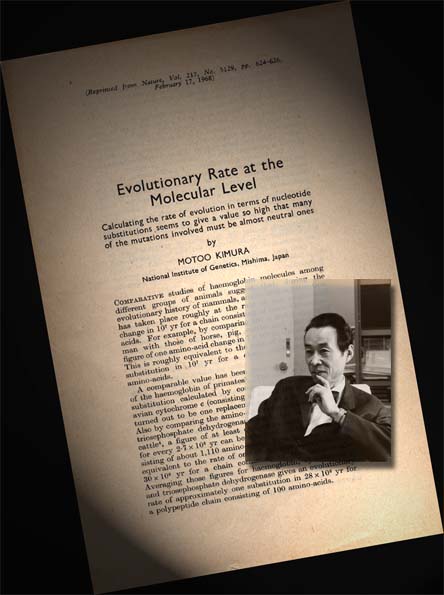

- ■木村資生博士と中立説

- 木村資生博士と中立説を掲載したNature

“Evolutionary Rate at the Molecular Level” (by Motoo Kimura) Nature,217(5129),624-626,1968

- 木村資生博士と中立説を掲載したNature

展示

木村資生博士レリーフ

[展示会場:本館2階-3階 階段踊り場]

木村博士の生誕100周年を記念し、2024年秋に設置したレリーフ。

展示

木村資生博士生誕100周年記念展示

[展示会場:本館1階 A114]

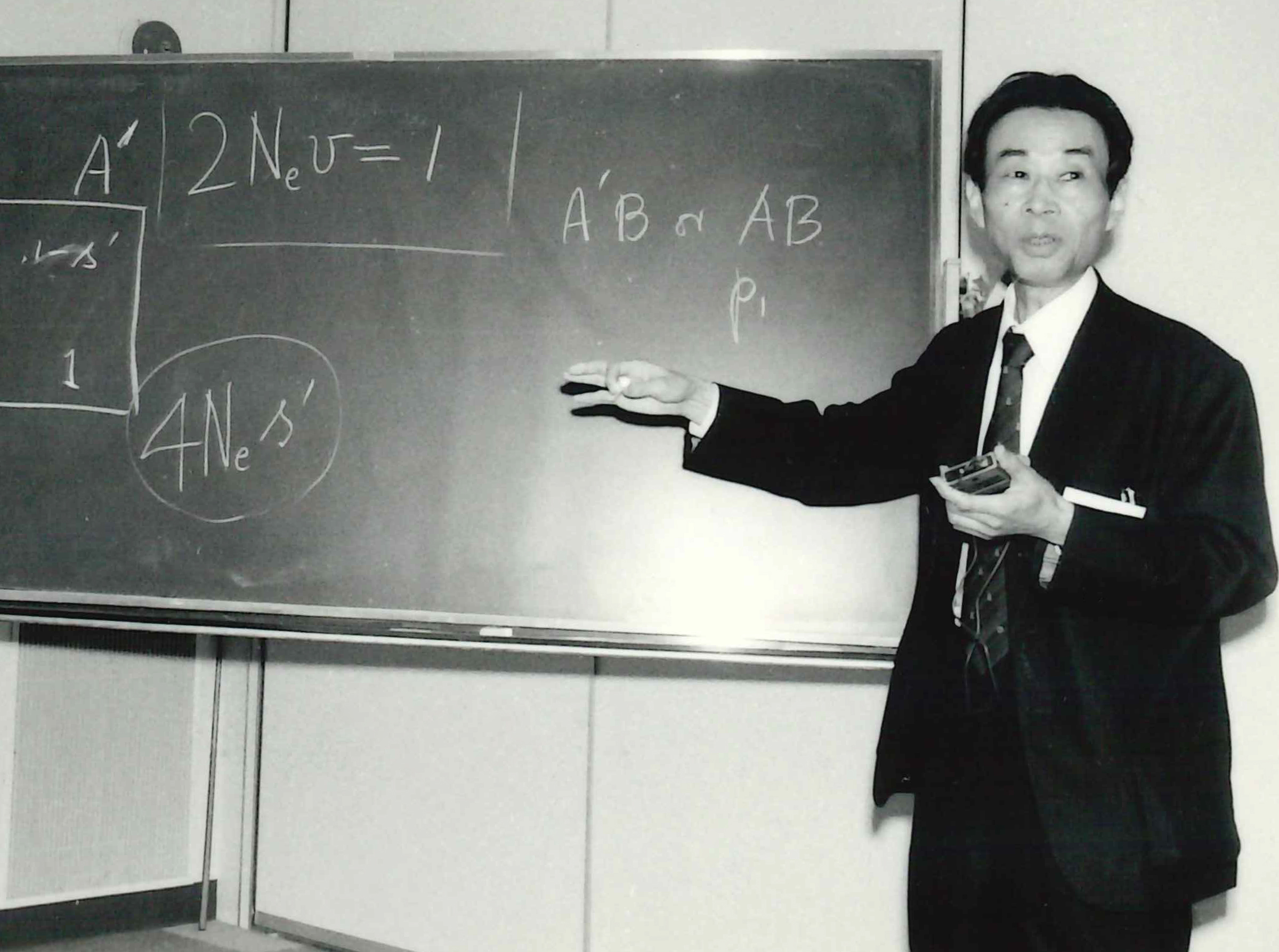

木村博士の業績を紹介すると共に、当時のお写真や制作物など、遺伝研に残された品の一部を展示しています。

MESSAGE

名誉教授太田 朋子

国立遺伝学研究所名誉教授。東京大学農学部卒業後、ノースカロライナ州立大学を経て、1967年より国立遺伝学研究所に着任。木村資生博士の共同研究者として、分子進化の中立説を発展させ、1973年Nature誌にて「ほぼ中立説」の論文を発表する。日本人女性初のアメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員への選出、第1回猿橋賞(1981年)、日本学士院賞(1985年)、クラフォード賞(2015年)、文化勲章(2016年)など世界中で高く評価されている。

木村 資生 博士

[国立遺伝学研究所 名誉教授] (1924-1994)

1924年11月13日に愛知県岡崎市にて生まれた木村資生は、1949年より国立遺伝学研究所にて集団遺伝学の研究を行い、1994年に70歳で没した。最大の功績は、分子進化の中立説を1968年に提唱したことである。中立説とは、DNAの変異は基本的に生存に有利でも不利でもなく中立であり、中立な変異が遺伝的浮動によって集団内に蓄積することが進化の主要因であるという考えである。中立説は、現在でも生物の系統関係を推定したり、ゲノムを解析したりする際に最初に設定する仮説であり、生物学に与えた影響は計り知れない。それ以外にも、拡散方程式を集団遺伝学に応用して導出した方程式は現在に至るまで木村の方程式として利用されている。このように、集団遺伝学の礎を構築することに大きな貢献を果たしただけでなく、現在のゲノム科学の時代にこそ、その業績は再評価されるべきものである。

木村資生博士の生涯(年表)はこちら [PDF:1MB]