RESEARCH

遺伝研でおこなわれている研究の一部を簡単に紹介します。知るとちょっと誰かに教えたくなるようなものから、関心してしまうようなものまで、様々な研究がなされています。今回は桜に関する研究も紹介。日々研究者たちが挑んでいるたくさんの謎解きの一端に触れて少しでも皆様に楽しんでいただければと思います。

研究⑩

阿寒湖のマリモが大きく育つひみつ

藻が球形に集まったマリモは北半球のいろんなところにいるんだけど、直径30cmを超えるような大きなマリモは北海道の阿寒湖にしかいないんだって。なぜ阿寒湖のマリモが大きくなれるのか不思議だよね。その謎に遺伝研と釧路国際ウェットランドセンターの研究グループが挑んだんだ。その結果、大きく成長するマリモの内部には細菌の層ができていて、その細菌の作った粘着性の物質と粘着性の物質が巻き込んだ砂の層がマリモを強固にしていることがわかったんだって。そして、この細菌と砂の層はマリモが壊れても次世代のマリモに受け継がれるんだって。この成果はマリモの保護に役立つかもしれないよ。

研究⑨

派手な色や形のオスがいるのはなんで?

生き物にはオスが派手な色をしていたり立派な角を持っていたりする場合があるよね。これって不思議だと思わない?目立つから生きていきにくそうだしね。この研究ではインドネシアに住むオスの胸ビレが赤いメダカを材料にしてこの謎に挑戦したんだ。遺伝学の手法を用いることによって胸ビレが赤くなる遺伝子をつきとめたんだよ。そのメダカのオスの胸ビレが赤くならないように改変したら、メスを惹きつけなくなっただけでなく天敵に襲われやすくなったんだって。この手法を用いると他の生き物のオスでも派手な色や立派な角などの意味が分かるかもしれないよ。

研究⑧

桜の多様性の秘密

桜の栽培品種には、花が一重や八重だったり、花の色や木の姿が違ったり、いろんな種類があって不思議だよね。その謎を解き明かすために栽培品種や野生品種の桜のDNAの繰り返し配列を調べてみたんだ。そしたら多くの栽培品種は2つ以上の野生品種が祖先になっていることがわかったんだ。DNAの繰り返し配列は、おんなじ桜の仲間でも繰り返しの数が異なるから「親戚関係」がわかるんだよ。このことから、桜の栽培の長い歴史の中で栽培品種と野生品種を複雑に掛け合わせたことで、桜の栽培品種にいろんな種類ができたんじゃないかと考えられるんだって。この研究には遺伝研も貢献しているんだよ。

研究⑦

桜の種類を見分ける方法

日本にはたくさんの桜の栽培品種があるんだって。でもね、見た目だけじゃなかなか品種の区別がつかないことがあるんだ。そこで、たくさんの品種のDNAの繰り返し配列を調べてみたんだ。DNAの繰り返し配列は、おんなじ桜の仲間でも繰り返しの数がずいぶん違うんだよ。そしたら形が似ているのに別の系統だったり、形が違うのに同じ系統だったりいろんなことがわかったんだって。この方法を使えば、いろんな桜の品種独特の性質や「親戚関係」がわかるかもしれないよ。この研究には遺伝研も貢献しているんだ。

研究⑥

桜の花びらに残された生き物の痕跡

身の回りにはいろんな生き物由来のDNAが散らばっているんだって知ってた?そのDNAを調べると、どんな生き物がいてそこがどんな環境なのかがわかるんだよ。遺伝研では日本全国各地の研究者と共同でソメイヨシノの花びらの表面をぬぐい取ったサンプルを集めて、花びらにどんなDNAが付着しているかを調べたんだ。調べた結果、いろんな生き物のDNAが付いていたんだって。代表的なものはスギ花粉のDNAだったんだけど、もっと調べ方を工夫するとソメイヨシノが咲く時期の全国各地の環境中の生き物のことがわかるかもしれないんだ。それに、ほかのサンプルを調べることでもっといろんな「環境」のことがわかるかもしれないよ。

研究⑤

カブトムシの角形成の秘密

カブトムシの角は幼虫の時にすでに出来上がっていて、自動車のエアバッグみたいに折り畳まれているんだって。自動車のエアバッグが膨らむみたいに、幼虫が蛹(さなぎ)になるときに折り畳まれていた角が膨らむんだってさ。今回、角の折り畳まれ方のパターンや折り畳まれたときの皺の深さを決める仕組みがわかったんだよ。この仕組みがわかったことで、世界中のいろんなカブトムシの角の形の違いの秘密がわかるかもしれないんだって。

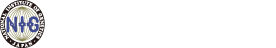

研究④

タンパク質をねらった時にすばやく壊す方法

細胞内のタンパク質をねらった時にすばやく壊す方法ができたんだ。これでどのタンパク質がどんな仕事をしているか、どんどん調べられるんだよ。というのも、細胞の中ではさまざまなタンパク質が工場の機械みたいに働いて、いろいろな物質を作ったり、エネルギーを作ったりするんだ。機械が故障すると工場が止まるよね。おんなじようにタンパク質を壊した時に細胞の働きがおかしくなるんだ。どんなふうにおかしくなるかを調べるとタンパク質の仕事がわかるってことなんだ。

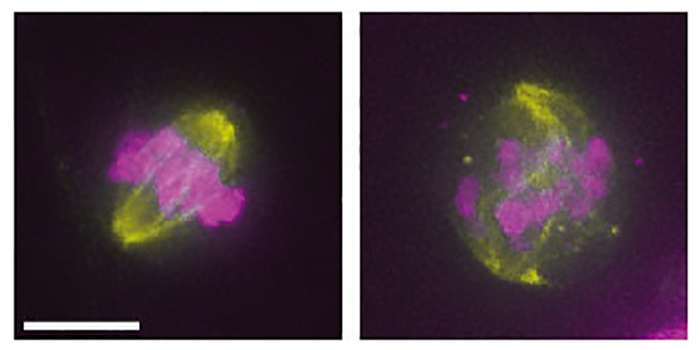

研究③

藻類の簡便培養法

水中のいろんなところで増える「藻」は、邪魔な時もあるけど、食料や燃料として役に立つことが期待されているんだって。でも、いざ増やそうとすると、ほかの生き物が混入して増えてしまうから、藻を増やすのは大変だったんだよ。今回、酸性の温泉で増える藻を見つけてきたら、この藻は酸性にした海水の中で増やすことができたんだって。酸性にした海水の中では他の生き物はなかなか増えないから、藻を屋外で大量培養することができるんだって。これで、食糧不足や燃料不足が解消できるかもしれないね。

研究②

マウス黒毛の由来

黒い毛のマウスは古く江戸時代に日本で飼われていたペット用のマウスに由来することがわかったんだ。毛が黒くなるのは、毛を茶色くする遺伝子が2回変化したからだということがわかったんだ。1回目の変化では何も毛の色に変化は起きなかったんだ。ただ、それによって2回目の変化が起きやすくなったんだ。2回目の変化が起きたことで毛の色が茶色から黒になったんだってさ。この2回の遺伝子の変化は、アジアの野生のマウスで起きたんだけど、江戸時代の浮世絵にはすでに黒い毛の色のマウスも描かれていて、その子孫が世界中に広まったんだってさ。実験用のマウスには黒い毛の色のものが多いんだけど、日本のマウスは世界中の研究に大きく役立っているんだよ。

研究①

魚の淡水域への進出の秘密

魚の祖先はみんなもともと海の近くで生活していたんだよ。その魚の子孫の一部が淡水域で生活できるようになった理由の一つは、大事な栄養素の一つ、DHA(ドコサヘキサエン酸)を効率よく作れるように進化したからなんだって。そのおかげで、DHAが不足する淡水域でも生活できるようになったんだ。淡水魚になる進化の要因がDHAを作る遺伝子が増えたことだったんだよ。ほかの生き物の生活する場所の変化も、そういう進化の結果かもしれないね。

Q&A

- 遺伝研ってどんなことを研究しているの?

- 国立遺伝学研究所(遺伝研)は、遺伝学を通じて生命のつながりと多様性を研究しています。

- 「遺伝学」や「遺伝情報」ってなに?

- 遺伝情報とは生命の源であり、次世代へ受け継ぎながら 変化していきます。この遺伝情報という切り口から生命の謎に挑戦するのが遺伝学です。遺伝学によって、生物の形作りや脳の働きのみならず、生物の進化や環境中の物質循環といった生命にまつわる様々な現象が理解されつつあります。また、遺伝学で得られた研究成果は、病気の原因の究明、新薬の開発、農作物の品種改良などへとつながっています。

- 大学共同利用機関ってなに?

- 大学共同利用機関は、全国の研究者のニーズに応え、また、広く海外の研究者とも連携を図りながら学術研究を推進する、国の中核的研究拠点です。

- 遺伝研の情報によく出てくる総研大ってなに?

- 総合研究大学院大学・遺伝学コース(総研大)は、国立遺伝学研究所をキャンパスとして、次世代を担う博士研究者を育成するために設立された大学院コースです。総研大のコンセプトは「優れた研究環境と人材を活用してトップクラスの研究者を養成する」ことです。 遺伝研は、研究者を目指す学生にとって最高の研究教育環境を提供しています。

- どうして遺伝研は三島にできたの?

- 1949年に遺伝研が三島にできた理由として、5周年記念式典において当時の所長が以下のように述べています。「三つの条件が必要でありました。その一つは場所です。研究所の所在地は寒地でも酷暑の地でも不適当です。試験圃場の利用期間が短くなるからです。この点で湘南地方から西は静岡までが先ず選ばれました。その二は既設の建物があることです。新営の予算がないからです。そしてその三は、建物に直結した相当広い耕地があることです。これら三点を満足するような所を探しました。」また、「この土地は誠に日本でも有数なる景勝地であり、気候もよろしく、空気は清浄で雑音も少なく、作物を試育し、動物を飼育するのに好適であるのみならず、思索の上にも得難い環境であること」とも述べられています。

- 遺伝研の広さはどのくらい?

- 土地総面積は97,703㎡です。三島市のおよそ0.16%を占めています(2025年2月現在)。

- 遺伝研では何人ぐらいの人が働いているの?

- 研究職や管理職など、研究への関わり方はさまざまですが、「遺伝研が雇用しているメンバー」はおよそ400名います。

- どんなことを研究しているの?

- 生物の遺伝(似ている)と多様性(似ていない)が生じるメカニズムとその意味を研究しています。

- 研究者は、日々、これまで誰もやったことのことのない実験や解析、誰も着目したことのないものを観察する研究をしています。発見の大小はあるかもしれませんが、毎日の研究が新発見の連続です。

- 遺伝学によって、生物の形作りや脳の働きのみならず、 生物の進化や環境中の物質循環といった生命にまつわる 様々な現象が理解されつつあります。 また、遺伝学で得られた研究成果は、病気の原因の究明、 新薬の開発、農作物の品種改良などへとつながっています。

- 遺伝研は、その歴史がまさに生命科学の爆発的な発展と重なり、分子進化の中立説、mRNAのキャップ構造の発見、複製起点の同定など、数々の優れた研究業績を挙げてきました。

一般公開講演動画

一般公開では遺伝研の研究者による講演をおこなっています。講演内容は研究者の専門分野に応じて様々なトピックが扱われ、研究成果などがわかりやすく紹介されています。

所要時間約46分